(二)

榆林古城紧挨着明代长城,站在榆林城墙上还可以隐隐约约看到部分长城的城垛和烽火台的遗迹,墙身大部分都被黄沙淹没,沙尘暴一来,榆林城是黄天黑地,沙土扑到了北面城墙脚下,距离墙头仅仅一米不到,经常看到有小孩子从城墙上一跃而下玩滑沙。

出了榆林城不远有个镇北台,有天下第一台之称,应该是古时候防御外敌的瞭望台,四层高约三十来米,是古长城沿线现存最大的要塞之一,它就在公路边的沙漠里耸立数百年,蔚为壮观。

(图片来自网络)

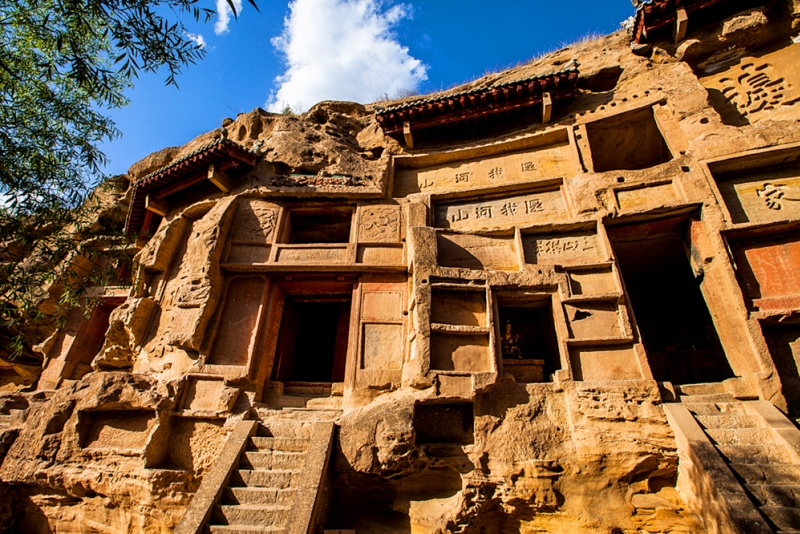

在镇北台旁边还有个红石峡,顾名思义是一个赭红色岩壁的峡谷,峡谷不深也不长,可它的名气很大,大就大在峡谷两侧有不少文人墨客的摩崖石刻,其中印象深刻的是名人所书的“还我河山”和“力挽狂澜。”峡谷的谷底崎岖不平,枯水季只是涓涓小溪,到了雨水季节则成了一条河。那时候还没有作为旅游景区开发,仅有部队派人看管,我去了好几次,站在峡谷对着蓝天吼一嗓子信天游,吼声在崖壁间冲撞,回响绵长。线务站同志告诉我,说这里有段真实有趣的故事,造就了一位“海陆空三军司令”。

何为“海陆空三军司令”,这个称号就出自红石峡,线务站里有位同志骑自行车途经红石峡,路在峡谷旁边来了一个急转弯,况且还是一路下坡,沙石的路面,使他的骑车速度一下子控制不住了,自行车腾空而起飞出路面,人也随之飞了起来,恰巧掉进了峡谷下面水潭里,他吓坏了,挣扎着爬出水潭,脱掉衣裤拧干,又检查了一下自己的身体,竟然毫发无损,后来就理所当然地戴上了“海陆空三军司令”的桂冠。 我在榆林正赶上五一劳动节,于是也参与了地区邮电系统聚餐,我想着肯定少不了七碟子八碗,更不用说现在的年轻人了,他们绝对想象不来在物资匮乏的年代,聚餐会是什么样子的。

聚餐就在邮电局大餐厅举办,领导在上面致辞时,下面的职工早就不耐烦了,眼睛都盯着厨房的卖饭窗口,致辞的话音刚落,师傅们就此起彼伏的敲碗声中开始上菜了。他们用搪瓷脸盆给每桌上了一份烩菜,里面的扁粉条很有特色,是用食用颜料染成的,红的、绿的、黄的,像是一盆蜡像馆的模型,我都不敢下筷。主食是每人一个黑白花卷和一碗糜子饭及半碗小米粥,至于酒水连影儿都没有,就这把大伙儿都香得不行,毕竟有点肉星星儿。

(图片来自网络)

出了榆林绕过鱼河堡就进入横山境内,横山境内的线路几乎全在毛乌素沙漠边缘,有些电杆就栽在沙丘中。 那天单独去抽查线路状况,下午突然刮起了大风,沙尘暴袭来,顿时天昏地暗,飞沙走石,眼前的几簇沙蒿似乎也要被连根拔起,我只能背对着风沙逆行,大点的沙砾打在身上生疼,小点的沙粒直往鼻子嘴巴灌,感觉呼吸困难,我赶紧躲进一户农家窑洞。主人很热情,见我推门进来,一句话都没问,马上接过我提在手上笨重的脚扣和腰带,搬过一马扎安顿我先坐下。片刻间,有股子混杂在一起的怪异味道直冲鼻腔,叫人一时喘不过气来,再一看黑黢黢的窑洞里面有三个人,还养了一头黑猪。原来是老两口在伺候瘫痪卧床的老母,尿骚味、猪粪味、旱烟味笼罩着这密不透风的空间。

(图片来自网络)

我跑了一天困极了,裹着随身的棉大衣就呼呼睡着了,他们小两口啥时候回来我都不知道。夜深人静时,隐隐约约听见里面有女人哼哼唧唧,不一会儿女人的喘气声,把我彻底弄醒,但也不敢出声,只能静静地躺着,再后来好像把女人打的啪啪响,她放声大喊,搅得人半夜没睡成,天不亮我就起身到外面溜达。早上媳妇出去倒尿盆,小伙子也跟着出来,见到我睡眼惺忪打着哈欠,双手抱拳嘿嘿一笑说,打搅你瞌睡咧。我问他,昨晚上为啥打媳妇,他说没打么,我说那她喊叫唤啥呢,跟杀猪一样。小伙子神秘兮兮地说耍呢,你不懂,娶了媳妇就啥都知道咧,我不是不懂,可我真不懂,他们把“戏"怎么会演的如此激越高亢。

赵存旺,是我这次采访的重点人物。与他在电话里约好,傍晚在赵石畔维护点见面,并且在他那儿吃晚饭。 这个维护点没有院落,三孔窑洞直接建在公路边上,过往车辆扬起的沙尘把窑洞弄的灰头土脸的。我们虽说从未谋面,可一见如故,感觉他就是我想象中的模样,四十开外,个子不高,阔鼻梁。“听说你来,我急忙把婆姨喊来了,给你擀面吃。”老赵边说边张罗着,由于心里紧张,说起话来有点磕巴,在一旁擀面的女人自然就是她婆姨了,朝着我微微一笑。 这时,老赵已经把菜和筷子摆在炕桌上,一个葱花炒鸡蛋,一个凉拌土豆丝,我对正在灶台边剥蒜的女人说,嫂子一起吃吧,“你们赶快吃吧,我立马还得回去,屋里有上学的娃娃还等着我哩。” 不一会儿面端上来了,老赵把炒鸡蛋全拨到我的碗里,诡秘地看着我,意思是你尝尝味道怎么样。我挑起一根面条仔细端详,颜色是灰不啦叽的,肯定不是小麦磨的粉,吃在嘴里很滑溜,嚼起来比面粉还筋道。他说:“这是蒿子面,在我们这儿有种沙漠里生长的野蒿,抗风沙,耐干旱,可惜没有普遍种植。蒿子粉就是把野蒿根部的淀粉进行加工,磨成面粉。当地老百姓根本就吃不上麦面,只能用蒿子粉擀成面招待客人。” 晚上,我俩在炕上开始拉话话,老赵穿条花裤衩坐在炕头,说着便从枕头下面摸出一个半导体收音机,说这是最近段上才配发的,就是当地信号不好,吱啦吱啦蛮响。机子里播放着郭兰英的独唱《南泥湾》,声音忽大忽小,就这他已经很满足了,歌声驱散了荒漠中的孤寂,带给这些长年驻扎在维护点的线务员一丝丝慰藉。

(图片来自网络)

此时言归正传,我向老赵敞明了采访的目的,他非常认真地说:“这条京中干线是一条战备线,每天传的都是北京的声音,当然要维护好,始终保持畅通无阻也是很不容易的,特别是咱陕西这一段,地理和气候环境都很恶劣,邮电部把咱们树为先进集体,我觉得是当之无愧的。但省局把我树为先进典型那就不合适了。地区站推荐我当先进的原因,是说我十六年线路维护无障碍,这一点我没啥说,自工作第一天到这儿就没挪过窝,可其他人也都是多年无障碍呀,也都很出色,只是他们工作年限比我短一些罢了。” 老赵不仅在这个岗位上时间最长,而付出的劳动也是显而易见的,为稳固电杆,他从几里外挑来黄土培在杆根,栽种沙柳;他经常到沿线乡村宣传保障线路畅通的意义,当地大人小孩都认识他。原先老赵的婆姨也住在维护点上,平常可以照顾他的生活,线路上遇到特殊事情还可以帮帮。后来计划生育的政策跟飓风似的刮到家门口,育龄妇女一律结扎,乡上工作组派人挨家挨户查寻,弄得女人们闻风丧胆,老赵婆姨也吓的躲到亲戚家不敢回来。工作组围追堵截见不到人,就找老赵要,无奈之下,他替老婆挨了一刀,不知是结扎场地环境差还是大夫技术不行,造成诸多后遗症,赵存旺丧失了性功能不说,身体也受到严重伤害,稍微重一点的活路,老赵就干不了,都得外请民工。以后我还电话询问过他的健康情况,线务段的同志讲,未见好转。 (未完待续)

作者简介:吉农,笔名曲辰,1953年生于西安,1970年中学毕业,赴陕西紫阳参加襄渝铁路建设,编入铁道兵二师六团学生三连,退场后分配到陕西省长途电信线务局,1989年调入西安市物价局,先后任价格检查局科长、副局长兼价格举报中心主任等职。期间,被市委、市政府授予西安市十佳人民公仆,市级劳模和优秀党员称号,2013年退休。本人爱好写作和摄影,多篇散文在《长安瞭望》《秦川文化》《西安旧事》以及网络杂志发表,多幅摄影作品在影展获奖。

照片由作者提供

(本版编辑: 老粥)