路音 || 这里通向大海

——兖石铁路见闻录(上)

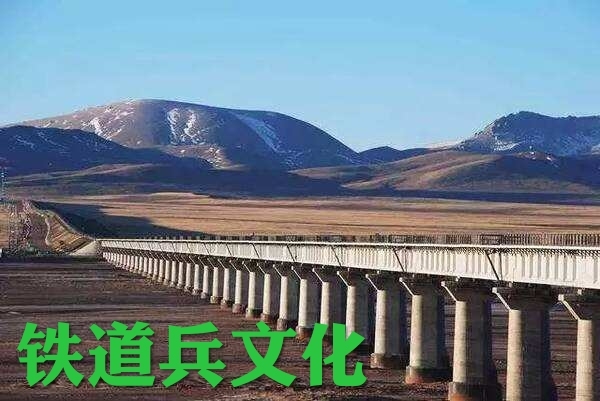

兖石铁路,是铁道兵历史上的一条“终战之路”,1981年4月开工,至1984年1月1日铁道兵脱下军装,此路,工程基本全部完成。

1984年早春2月,笔者从兖州东进,踏访这条即将竣工的铁路。在这块曾流过热血,拥抱过胜利的土地上,我从这群告别军旗的战士身上,捕捉到一种建设四个现代化的昂扬精神,和走向未来的必胜信心。本文记下的所见所闻,就是这个时代乐曲中的一组跳动的强劲音符。

兖石铁路,是一条连接山东省济宁市至日照市的

国铁l级铁路;呈东西走向,串联鲁南地区。

鲁南一条龙

兖石铁路,横跨山东省南部,起自津浦铁路的兖州东滩车站,经曲阜、泗水、平邑、费县、临沂、莒南、日照,至黄海之滨的石臼所,全长314公里。铁路西端与兖菏线、和正在兴建的菏新线相接,建成后,将成为晋煤东运的又一条新的重要通道。

兖石铁路,和正在扩建的兖州大型煤炭基地、黄海海滨的石臼所港,三项工程,合称为“鲁南一条龙”。兖州煤田以及周边12个县,已探明地下煤炭总储量为330亿吨,是中国工业的重要能源基地。

该线穿行于泗水冲积平原和沂蒙山南部河谷走廊,西段地势平坦,河滩开阔;东部低山丘陵,起伏较大。沿线河川纵横,特别是临沂莒南间,横跨著名的沂沭大断裂带,地质构造极为复杂。这条断裂带宽约30公里,由4条深大断裂组成,1968年7月,曾发生过8.5级地震,属高度地震区。

此线由铁道部第三勘测设计院设计。设计专家告诉一个可喜的运量前景:铁路建成后,下行无论是运输兖州地区的煤,还是接运山西的煤,都是运境运量,占下行总运量的87%;上行运量主要是接运进口物资,占总运量的80%。这为兖石铁路组织专运长大列车创造了条件。根据这一特点,此线按1级干线单线设计,限制坡度为4‰,最小半径为800米,困难地段为600米,到发线有效长度1050米。直达煤运列车牵引可达4000吨。同时,还为远期预留了复线、电气化条件,以便根据需要,进一步提高通过能力。兖石铁路总投资12.5亿元,平均每公里造价为405.9万元。

兖石铁路沿线,是中华民族悠久历史和灿烂文化的发源地,古为齐鲁之邦,山河壮丽,名胜古迹众多。兖州,是我国古“九州”之一,城东有兴隆塔插入云端。距此20公里的济宁有著名的太白楼、声远楼和济宁铁塔。曲阜,是春秋时期鲁国的都城,有规模宏大的孔府、亿庙、孔林。铁路线上的泉林站,由泗水泉林得名。这里“名泉七十二,大泉十八,小泉多如牛毛”。相传乾隆南巡,曾多次下榻于此,修有行宫、御桥、游亭,留下许多碑文石刻。临沂,为鲁南交通要冲和物资集散中心,历来为军事战略要地。震惊中外的鲁南战役、孟良崮战役,就在这一带打响。兖石铁路的建成,将为这一地区的旅游事业提供方便的交通条件。

为鲁南这条巨龙的腾飞,1981年4月,3万多铁道兵指战员踏上这片英雄的国土……

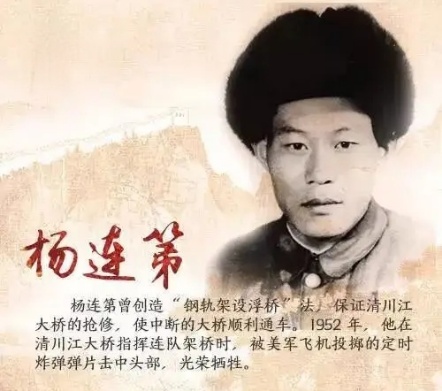

在杨连第连队

在兖州,我走进11局1处1队。队领导说:喊段长、队长不习惯吧?不习惯就不喊,还是喊营长、连长的顺口。脱军装1个月了,我们还把自己当军人嘞。

1队,就是“杨连第连”,人们仍然用英雄的名字呼唤它。30多年来,生活在这个连队的战士,踏着英雄的足迹,转战于祖国的大江南北,修建了90多座铁路大桥,为祖国的铁路建设立下汗马功劳。在兖石线,连队东征西战,先后修建了平邑大桥、温水河大桥与白马河大桥。现在,他们正在修建兖石线上的重点工程——疏解线大桥。

雄伟的疏解线大桥,长长的像一把弯弓,静卧在鲁南大地上。连队领导向我介绍:大桥主要是疏解列车,减轻津浦复线的压力。此桥全长1928米,墩台115个。大桥飞越白马河,两跨兖邹公路,横跨津浦复线。从“阅世”意义上看,建设这样的大桥,对杨连第连还是第一次。想想看,一个连队,100多号人马,在短短10个月内,修建如此高质量、进度快的大桥,的确不易。

中铁建11局1队“杨连第连”(图片来源网络)

副指导员陶解利拍着光光的桥墩说:“怎么样?比儿子的屁股还光滑吧!这些活都是我们平平凡凡地干出来的。”他用平凡表达对奇迹的创造。他们是英雄的后人,英雄的后人创造英雄的业绩,绝不是靠一天的时间,绝不是靠对一件事情的完成,而是把几十年的时间,把无限的事业握成“平凡”,他们才能实现集体的英雄行为。这样才无愧于“杨连第连”这一永远的称谓。他们用无数个平凡,筑就英雄身后伟大的事业。

时间拨回1983年4月。上级把修建疏解线大桥的任务交给杨连第连,顿时,全连指战员心中都有一种庄严的使命感。他们从刚刚竣工的工地,马不停蹄地开赴白马河畔,立即安营扎寨,投入施工。

大桥施工中,最苦的活是捣固。灌注混凝土墩台施工,人要在90厘米宽、4米长、8米高的模型板内作业,周围是密密麻麻的钢筋网,稍有不慎,就会刮伤。下面是散热的灰浆,上面是烤人的太阳,温度在摄氏40多度以上,这分明是炼孙悟空的“老君炉”。人在里面不能弯腰,上面的灰浆啪嗒啪嗒往下倒,顺着安全帽流到人的身上,腐蚀着皮肤。担负捣固任务的焦万宝、傅雄、姬建军等4位同志开玩笑说:“老君炉是我们的责任田,完不成任务决不下火线。”他们曾昏倒在“老君炉”里,但没有退缩,用吃苦受累的战士气息,擦亮杨连第登高精神这一血缘式的名词。他们每次捣固上来,哗哗啦能倒出半靴筒汗水。他们高喊一声:“君不见,半筒汗水身上来,泼在大地不复回。”他们躺在大地上,披一身阳光,此时会高兴得灵魂出窍。

这样的辛苦,润肥了7个月的时间,他们完成50多个墩台的捣固任务。工日、墩台可以计算,而他们思想的境界无法计算!

赵学增是志愿兵,湖南老家有个体弱多病的妻子和两个不懂事的孩子。十几亩责任田等待他耕耘播种。为减轻妻子的负担,他10多年从不回家过春节,而是选择农忙季节休假,帮助妻子收割播种。改工前,妻子要他转业,他曾多次打过报告,结果未被批准,只好再次将青春泼在铁路的建设中。他负责钢筋班,对新同志热心地进行传帮带,凡是连队安排的任务,他都出色地完成任务。

杨连第(1919年-1952年5月15日),天津人。1949年2月参加中国人民解放军铁道兵部队,在修复陇海路八号高桥时创造单面云梯施工法,攀上45米高桥墩完成爆破作业,荣获“登高英雄”称号。

杨连第在朝鲜战场参与清川江大桥等多处桥梁抢修任务,1951年7月创造钢轨架浮桥法保障铁路运输畅通。1952年5月15日于清川江大桥抢修时遭定时炸弹袭击牺牲,被追记特等功,获“中国人民志愿军一级英雄”“朝鲜民主主义人民共和国英雄”称号及金质奖章、一级国旗勋章。陇海铁路八号桥被命名为“杨连第桥”并建立纪念碑和纪念馆,生前所在连队命名为“杨连第连”

在杨连第连获得东西太多、太多,我无法报道出英雄身后这群平凡人群的事迹。我想起托尔斯泰的一句话:“我们不但是今天生活在这块土地上,而且过去生活在,并且还要永活生活在那里,在整体之中。”

他们和杨连第一样,依然生活在一个整体中,那一排伸向远方高大的桥墩,正是他们耸立在这个时代的形象……

孟林山下,希望在腾飞

出曲阜南行10里,有一村庄,唤名凫村。据史料记载,战国时期的孟轲就出生在这里。村东有山,名曰“孟林山”,孟母之墓便座落在这座山上。村西是兖石线凫村铺轨基地。这里,十几座龙门吊机昂然耸立,直指云天;数十台机械昼夜轰鸣,震撼着山下寂静的老林。

铺轨基地,由一套机械化轨排生产流水作业线构成,有9股轨道,8对走行线,设有桥梁、轨料和配件库存场地,总面积159840平方米。这项工程,1982年10月动工,1983年3月15日建成投产,饱含着3团1营指战员和工程技术人员的心血。

教导员韩士友说:“兖石线铺轨是快是慢,都看着我们,全线的轨排在这里生产,前方的铺架队像口大锅,向我们要米下锅,如果生产不出轨排,等于停灶断炊。他说起铺轨基地建设的经过:

1981年隆冬,上级决定在凫村车站筹建轨排基地。由1营承担这项任务。这项工程,技术复杂,时间紧迫。对此全营指战员纷纷表示:“困难再大,也要踏碎困难,完成任务。

时间背后藏着丰富的内容不必再说。1983年2月,上级决定5月1日兖石线正式铺轨,轨排基地务必在3月15日投入生产。建设的步伐拉紧时间的链条,全营80多名准备回家过春节的人主动要求留下,投入战斗。随军职工吕昌玉跟随部队转战半生,准备回家去伺候患病的老人,听说工程吃紧,他退掉买好的车票。4连是机械连,配属3个连队施工。连长梁承稳带领全连冒着大雪,顶着严寒,不分昼夜战斗在龙门架上。手冻裂了,脸冻烂了,谁也不喊一声苦,高高的龙门架上站着冻不坏的精神。

有些机械是从几千里外运来的旧品,配件丢失严重,给安装带来困难,志愿兵张天水和杜绍丰互相配合,改革设计了流水作业线上的电气控制柜,使旧品焕发了青春。

(图片来源网络)

1连的罗元刚,是贵州遵义人,当兵时,婚姻得不到解决,女方嫌他不拿工资,听说要转工了,女方又嫌他修铁路,怕长期分居。但他没有背思想包袱,总说,上帝安排好的妻子在远方等着他,该是他的跑不了。他一心扑在工作上,材料员不在,他就是材料员;统计员不在,他又顶上去。他身体不好,可一天也没有缺过勤。

1连连长何康明1968年入伍,在同年入伍的同志中,属于“落后者”,他极力要求转业,未被批准。他有一段走不安、睡不沉的经历。但他是连长,全连都眼巴巴看着他,他感到自己是全连稳定运行的时钟,必须昭示全连的正常秩序。面对100多双信赖的眼睛,何康明问自己:面对需要建设的这片国土,你真的要回乡吗?

铁路是一个流动的故乡。

故乡是一条长长的铁路。

他把牙关一咬,干下去!一定干好!于是他用自己的行动点燃战士心头的火焰,用那股使不完的劲带领全连投入紧张的施工,月月超额完成任务。

教导员韩士友,1983年初弟弟病逝,弟媳改嫁,留下两个孩子由他抚养。上有70高龄的父母,下有未成年的孩子,还有一个多病的妻子。生活给予的担子太重,但他还是把工作的千斤重担压在自己的肩头。他塑造了工程的形象,工程也塑造了他的形象。

一尊挺立的雕像

1984年1月9日,穆臣龙按改工的时间,脱军装应该是9天了。但他还穿着军装,军装上还佩着领章。那天,兖石线的北沐河上,架桥机正把大梁落上墩位,这时,一根突如其来的枕木,从零号柱上滑落下来,砸在值班员穆臣龙的龙头,浓浓的血从嘴角、鼻孔流出,一滴滴热血染红沐河的冰凌……

连长杨进华扑过去,把他紧紧搂在怀里,战友们跪在他身边,泪雨打湿了那身绿色军衣。他当兵5年了,5年的津贴费也仅是600块钱;他当工人9天了,第一月的工资还没有到手……

铁道兵雕像(图片来源网络)

小穆!小穆!战友们撕裂的声音呼喊他,他再也听不到战友们的呼唤……

此时,从贵州金沙县家乡飞来一封书信,静静地落在他洁白的床单上,那是哥哥寄来的,催他回家结婚,全连100多人,却没有读出这封信的力量……

穆臣龙牺牲了,他的事迹被铺架营的战友们传扬着。他1979年入伍,1982年入团,在他短暂履历中,10次受到嘉奖,1983年被评为优秀共青团员。上级奖给他一条床单,没舍得用,准备寄给上高中的妹妹。但是,由于工程太紧,没给他留下寄出的时间……

他常与死神打交道,每次都安然地走了过来。那年,在湖北襄樊,地方政府要在山上建一个电视广播台,开一路上山,请求部队派人支援,穆臣龙自告奋勇,干了3个月,掉了10斤肉。1980年夏天,襄渝线殷家河大桥施工,他承担打风枪的任务,不慎从桥上摔下来,胳膊骨折,当时昏了过去。医生批准他疗养3个月,待了两个星期,他出院上了工地。直到离开人世,他顾不上去办理自己的残废证。在兖石线,他曾负责人工硫磺硝锢,硫磺熏红眼晴,从不叫苦。

他对艰苦从未有过一点生分。

他对困难总有割不断的依恋。

后来,他们班在架桥中负责移梁落位,为了战友的安全,爬梯子,上墩台,他都是第一个,把危险顶在自己的头上。

他给战友李虎洗的床单还没有干。他和同乡曾庆江原打算元旦看家,因架北沭河大桥,将归期推到1月15日。他还约曾庆江参加他的婚礼,去看他的爱妻。这一切对他来说都是挽歌,再也无梦……

1月14日,穆臣龙的父亲穆秀良老人和他的哥哥穆臣军从家乡赶来。老人家抚摸着儿子冰冷的身体说:同大自然斗争总要付出代价,臣龙为铁路建设而死,值了。这些年我看到了臣龙的进步,送他入伍时,他一个“人”字都不会写,现在能写信教育弟弟、妹妹了。我别无他求,只求给他穿上军装,戴上领章帽徽,让我看一眼他当兵的模样。

鉴于尚未办理转业手续,师、团领导答应了老人的要求。1月18日,300多名指战员参加了穆臣龙的追悼会,向他敬了最后一个军礼。

当我在这个连采访的时候,穆臣龙的战友,含泪向我述说穆臣龙的事迹。连长说:我夜夜梦到他,要我给他分配最重的工作。李虎说:我遇到困难的时候,总想到他。曾庆江说:那天他不该上班,中午发烧,饭也没吃。躺在床上休息,也不会……他扭过头去,再也没有说出话来。指导员刘志财拿出一张全连荣立三等功的合影,找出穆臣龙。他个子高大,又非常普通,用手搂着身边的战友,似乎他不愿走,永远活在这个火热的集体中……

我捧着照片,望着远方的沂蒙山,祝福他:臣龙,请走进那片巍峨的群山吧,走进青山,你的生命便与青山同在……

(图片来源网络)

东进的“大篷车”

冒着早春刺骨的寒风,我来到沂河大桥。脚下,沂河水卷着冰碴默默南去。头上,架桥机正将第15孔大梁落在墩位上。铺架营二连连长杨进华说,铺架从去年“五一”开始,日夜兼程东进,正线铺轨已达177公里。他笑着打个手势,我们没少吃苦,别人都说我们是“吉卜赛部落”,称铺轨车是“大篷车”。多形象的名字,足以反映铺架战士的艰苦生活。列车是一个流动的家,载着风,驮着雨,今天这个站,明天那个站,前进始终是它的最佳状态。家里给他们寄来的信,先寄到基地,转来转去,转到收信人手里,要一个多月。车上缺水、缺电,通常用柴油照明。每个连虽配一个水罐,而水却时有时无。这里是一个拥挤的世界,五六十个挤在一个车厢里。冬天,车厢冷得像冰窟,冻得睡不觉;夏天,车厢热得像蒸笼,热得受不了。战士只好钻到列车底下,躺在水泥枕木上乘凉。他们看熟了星斗,看熟了黑夜怎样在黎明中退去。他们创作了一首顺口溜:“冬天睡上铺,夏天躺地铺,老天热与冷,我们不在乎。”

困难重重,的确没有在乎,他们迎难而上,豪迈提出:“身居大篷车,铺架为人民。”在艰苦的环境,用奉献去填补时代的缺口。

3连负责铺道岔,是全营的尖刀队,他们平均1个月要搬一次家,帐篷安下,窝没暖热,命令一到,拔营起寨。3连的战士说:“我们身上有压力,身后有推力,前方有事业的吸引力,这些决定我们去拼、去干,如果慢一步,道岔铺不上,会影响全局。”1983年以来,3连一马当先,不曾一次挡道,把开路先锋称号真正写在了铁路线上。

曾庆江是遵义人,家庭生活是茅台酒的生活。而他在兖石线上的生活,却是吉卜赛人的生活。两者孰轻孰重,心知肚明。但他把自己的价值死死地绑在苦和累上,毫无怨言。1983年10月,父亲病故,本应回家理料丧事,因工作太忙未回,只是给家里汇去一笔钱,用泪水表达痛苦的孝心。

战士罗先兵负责移梁落位,1983年底,母亲病重,催他回去,母亲一是想看看儿子,二是给当兵的儿子找个对象。先兵26岁,婚姻没有着落,当娘的死不暝目啊。由于一条铁路的重任扛在肩上,先兵没有回,10天后,母亲去世。此时,先兵荣立了三等功,但这功,并未抹去失母的伤痛。时间在这里延长了铁路,时间在那边,延长了终生的遗憾。

原铁一师 军旅诗人 贺腊根

军旅诗人贺腊根,结婚时,正值铺轨之际,蜜月刚满,便火速归队。10个月后,爱人生产了,单位不分房子,又无力去找保姆,要子来信让贺腊根回去照料。信是泪水写就:产房里你没有接孩子,孩子生下了,你又不回来,难道孩子会喊爸,你才见他吗?

啊!修路人,与山水相伴的修路人,

何时挽救过自己人生的阳春?

在1连,我被悦耳的琴声所吸引,打琴的战士叫卢志成。是1979年入伍的广东兵。入伍时,适逢表哥去香港。表哥来信,让他退伍到香港去,扛包子、打零工也比修路挣得多。在对多少作出选择时,他选择了少。风说,他真傻!路说,你管不着。现在他是连队的材料员,兼统计员。“大篷车”上文化生活单调,为此,他学会了弹琴。他说,战士一下班,我的琴声像磁铁一样吸引着他们。琴声也有生命,传来的是春天的声音。

铺架队伍里传颂着新婚之夜焊花飞的故事:1983年12月,战士张庆雨的未婚妻王广兰来看小张,来后办了结婚手续。于是,在铁路旁一间破旧的房子里,他们举行了简朴的婚礼。之后,他们走上大桥工地,小张在上面焊接桥梁,小王在下面递焊条。战士们说:“仙女来到铺架队,新婚之夜焊花飞。”这件事,成为两口子一生情感的空调。

铺架的宿营车里,有几间“家属房”,那是领导想尽办法才解决的。一列车厢住8户临时来队家属。几乎每时每刻都在奏“锅碗瓢盆交响曲”,孩子们哭闹声不绝于耳,平均每户居住面积只有几平米。营领导说,实在没办法,让家属们受委屈了。我涉足此处,并未见她们委屈的神情,一个个喜笑颜开。她们说:这样的家属房,有天天长新的野视,全世界独此一家,一辈子忘不了这青春的影子。

编辑:开门见喜