青春时代的考题

图片/AI生成.旧照

《毕业季的政治答卷》

——特殊年代的集体记忆

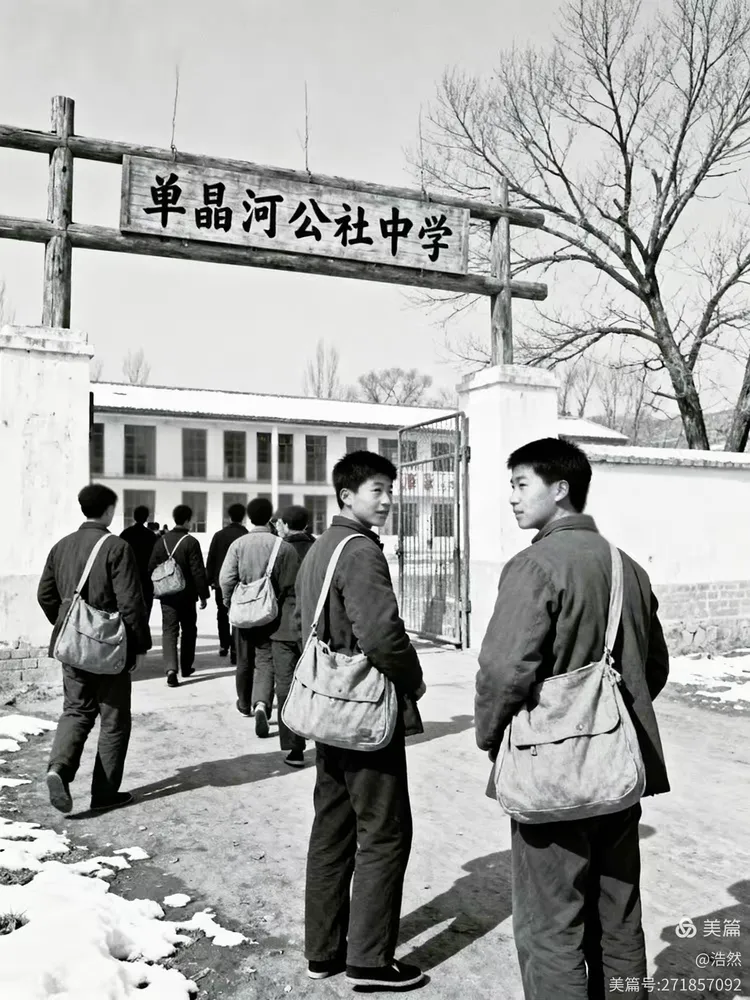

1974年早春二月,当元宵的余韵还未散尽,我们高中74届五、六班的学生便回到了校园。这看似平常的开学日,实则是我们与课堂的最后告别。此时73级新生正开始新一学期的课程,而我们两个班级已完成既定学业,即将踏上社会。

在那个政治挂帅的年代,毕业流程被赋予了特殊的政治意义。临近高中毕业,学校为我们安排了四项重要任务:首先是全体师生的联谊活动,其次是住校生的校舍交接工作,第三项也是最关键的环节——校方按照上级指示,学生在毕业前必须接受"贫下中农再教育",并以此为主题完成毕业作文,最后则是仪式上的合影留念与颁发毕业证。

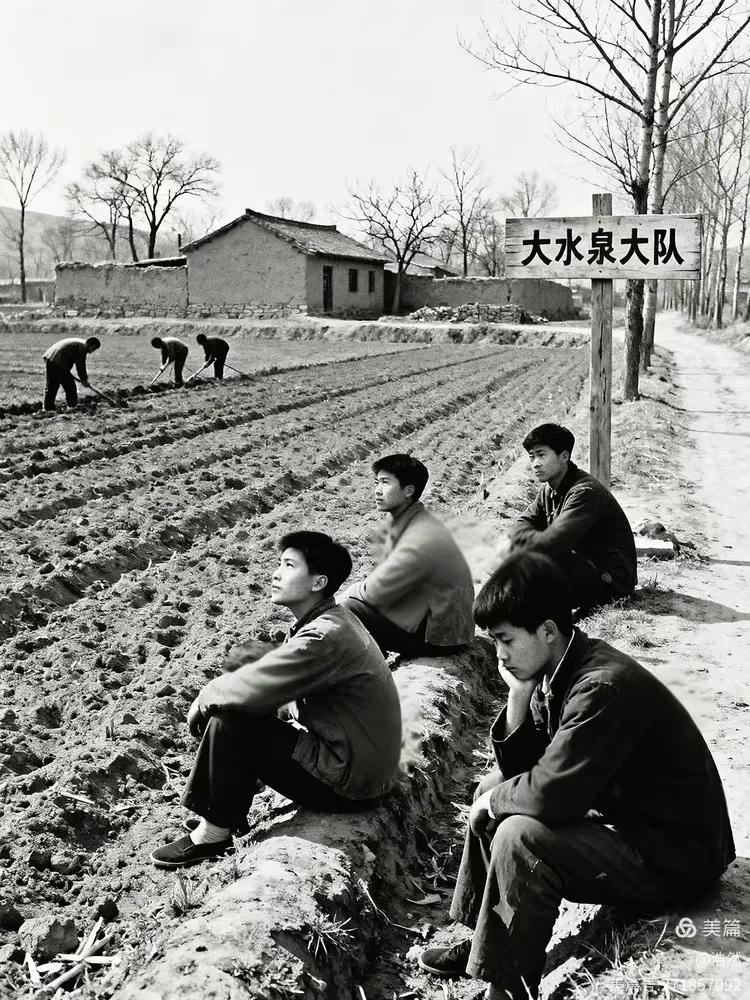

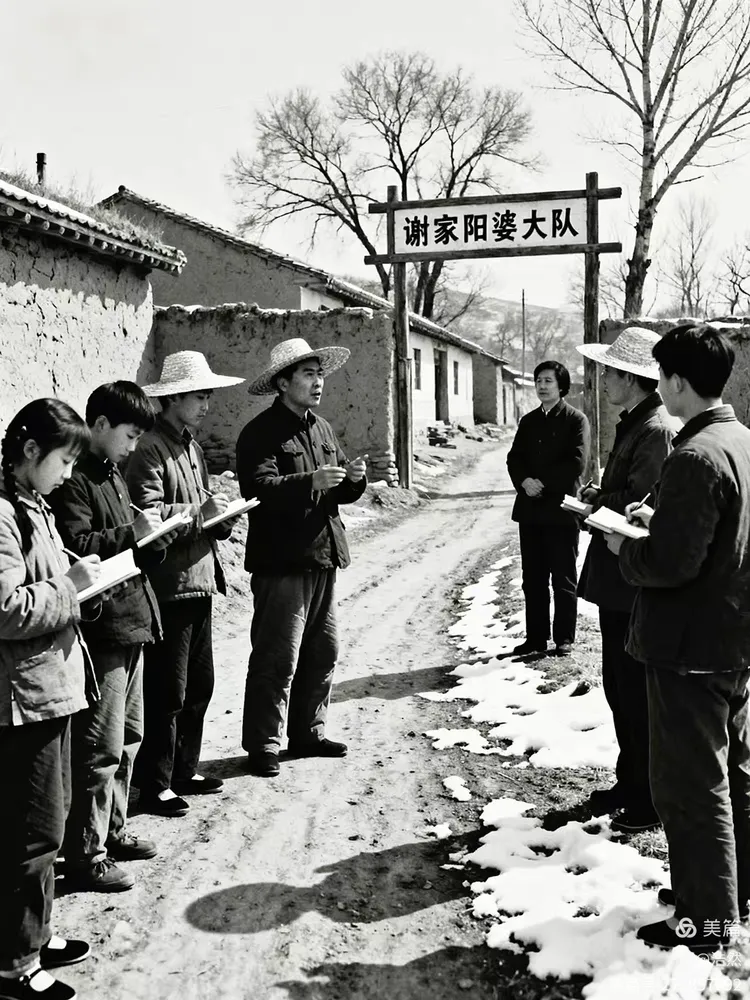

这项带有鲜明政治色彩的毕业考核,其重要性堪比大学毕业论文。即使是平时擅长写作的学生,面对这样的政治命题也感到棘手。为帮助学生获取素材,学校组织班主任带队下乡调研。我们班级在班主任带领下,走访了单晶河乡的大水泉、谢家阳婆等村庄。所谓的实践活动,不过是听取当地基层村干部的政治说教。那些"生在新中国,长在红旗下"的套话,那些"广阔天地大有作为"的号召,早已通过课本、广播等渠道深入骨髓。在那个语录满天飞的年代,连农民干部都能熟练背诵政治教条,这些格式化的表述自然成为我们作文的主要素材来源。

教书育人,"接受贫下中农再教育"的政策设计。“知识青年上山下乡”原本是为了让城市知青通过农村实践了解基层疾苦,接受农村的锻炼,用他们学的知识来进而推动农业现代化,同时又是减轻城市就业压力的一种国策措施。但对于土生土长的农村学生而言,这种形式化的教育要求显得冗余而缺乏实际意义。我们自幼在田间地头长大,早已熟悉农耕生活的艰辛,这种象征性的政治教育更多是流于形式。

在那个特殊年代,农村青年改变命运的通道极为狭窄。升学、招工、参军是三条主要出路,但每一条都充满荆棘。文革时期废除了升学考试(1966——1976),推荐保送制度实际上被最基层干部或者与之有裙带关系的所垄断;招工指标同样稀缺,普通农家子女子弟很难获得机会;参军虽然是公平渠道,但每年的名额不足千分之一。这种制度设计下,多数农村青年的命运被牢牢束缚在土地上。

这篇毕业作文,不仅是个人学业的终结,更是时代印记的见证。它记录了一代人在政治浪潮中的生存状态,见证了教育如何被政治话语重塑,也反映了特殊历史时期青年的迷茫与挣扎。当我们在作文中堆砌政治术语时,或许未曾意识到,这些文字已成为解读那个时代的特殊密码。

编辑:开门见喜