【随笔】 爱情本真的模样

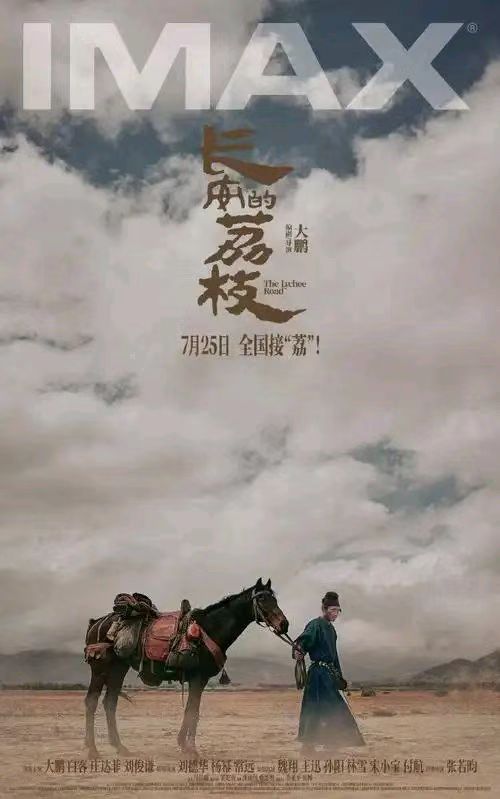

——《长安的荔枝》观后感

什么是爱情本真的模样?我这个结婚40年的人,此前竟然一直未完全领悟。今年恰逢我女儿结婚十周年,纪念日当天,全家破例外出下馆子用餐,酒足饭饱后又去电影院观看了国产新片《长安的荔枝》。对于一贯勤俭节约的我们老夫老妻而言,这样的家庭活动虽略显“奢侈”,仿佛体验了一把“共产主义生活”,但却让我的思想经历了一次质的飞跃。暂且不提女儿女婿日本留学时,他们住在东京中日友好会馆期间的“长安荔枝”故事,也不论结婚纪念日的特殊意义,单就看完这部电影后,我对《长安的荔枝》中主人翁李善德夫妻爱情故事的感悟而言,便足以让我深思。

观影后,兴趣盎然的我对“长安荔枝”的故事追根溯源,特意前往浦东图片馆阅读了马伯庸的原著。原著的文字与影视的画面交织相融,触动了我的心弦,不仅让我回想起与妻子的婚姻历程,更让我逐渐领悟到“爱情本真”的真正内涵。

《长安的荔枝》改编自马伯庸的同名历史小说,开篇便以杜枚“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的千古名句为楔子,深刻揭示了唐朝长安的繁华景象与底层官吏的无奈处境。李善德与妻子的爱情故事,便隐匿于这份无奈之中,犹如一抹温暖的微光,成了最动人的情感寄托。

那时李善德已年逾半百,在司农寺担任着不起眼的“丞”职,生活平淡如长安城外的护城河。然而,某日突降重任,他被任命为“荔枝使”,需在短短二十日内将岭南的新鲜荔枝运抵长安——这在当时被视为“不可能完成的任务”,一旦失败,便是死罪。接到任命书的那天,李善德在酒馆里喝得酩酊大醉,回到家时,妻子未多询问,只是默默地端来温热的粥,轻声细语道:“天大的事,先填饱肚子再说。”

后来李善德悄悄地收拾行李,打算独自前往岭南寻一条“死路”,却意外被妻子撞见。他吞吞吐吐地解释这差事危险,不愿连累她,妻子却连夜为他缝制了一件厚实的棉袄,并将家里仅剩的碎银子悉数塞进他的行囊,坚定地说:“你去岭南,我在家等你。若是你回不来,我便带着孩子去寻你——活要见人,死要见尸。”没有撕心裂肺的挽留,也没有歇斯底里的抱怨,仅一句“我等你”,便蕴含了以命相托的赤诚。

抵达岭南后,李善德不遗余力地尝试了各种运荔枝的法子:盐渍、截枝、隔水、封冰,手上磨出了血泡,衣服被汗水浸透而散发着恶臭,但他始终未曾放弃——并非惧怕自身的生死,而是担心家里的妻子苦等无果。他把试验成功的荔枝保鲜运送的方法详尽地记录在信中,字里行间未提及半点辛劳,仅是关切地询问“家里的老母鸡还下蛋吗”、“孩子的棉衣够不够厚”。而妻子的回信亦从不言及艰难,仅是温情地说:“街坊送了新晒的笋干,等你回来炖肉”、“孩子学会写‘爹’字了,等你回来教他写‘荔枝’。”

最惊险的那次,李善德为了赶在荔枝变质前将样果送到长安,骑着快马日夜兼程,途中不幸摔下山坡,腿骨险些断裂。他强忍剧痛,拖着伤腿爬起,怀里紧紧抱着装荔枝的竹筒,心里只有一个念头:“必须活着回去,不能让她白等。”最终,他成功将新鲜的荔枝运回长安,却因触怒权贵险些获罪。关键时刻,妻子带着孩子跪在大理寺外,捧着他撰写的“荔枝转运法”奏疏求情,一遍遍申辩:“他并非贪图功名,只是为了守住一条生路”。最终李善德虽遭罢官,却保住了性命,夫妻二人带着孩子离开长安,前往岭南,开始了种荔枝的平淡生活——虽无长安的喧嚣繁华,却拥有了朝夕相伴的宁静与安稳。

相识于险途,以命相托显赤诚,相伴于日常,细致入微蕴真心,相守于困厄,生死相随不离弃,李善德和李夫人的爱情故事,宛如一面镜子,映照出了我和妻子的婚姻历程。我们没有花前月下的缠绵悱恻,没有海枯石烂的甜言蜜语,却拥有着柴米油盐里的牵挂与惦记,怀揣着脱贫致富、共奔小康的坚定信念,满怀着将孩子培养成才的殷切期望。若论爱情最本真的模样,或许就是我们这般,在烟火气里相互搀扶,携手同行。

我和妻子的缘分,并非什么“良缘偶遇”,而是由厂里一位老工人牵线搭桥。那时我无父无母,在如城无房无依靠,她却毫不嫌弃;她虽非定量户口,只在乡办企业工作,我亦未介怀——我倾心于她的温柔敦厚,敏捷勤快,她则欣赏我的温文尔雅,文质彬彬,还喜爱我发表在报刊上的文字,我们便决定携手共度人生。

恩格斯在马克思墓前的讲话中曾言:“马克思发现了人类历史的发展规律,人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。”这句话于我们而言,无疑是至真至切的真理。回忆起结婚之初,我们借住在亲戚家中,内心最大的渴望莫过于拥有一间属于自己的房子。为了构筑这个温馨的“窝”,我们的生活过得极为节俭:那时,我的月工资仅有一百零几元,每月仅留几元作为零用,其余全部存入银行;饮食方面,地里长什么便吃什么,只有拿到稿费,才会奢侈地买点肉改善伙食。我们今天凑钱买砖,明天凑钱购瓦,妻子怀孕期间,鲜少有机会享用肉鱼;女儿出生后,家里鸡鸭下的蛋,悉数留给孩子补充营养。

三间平房终于落成,然而欠下的外债却未还清,于是我们再度过上节衣缩食的日子以偿还债务。那段日子艰辛吗?如今回想起来,却清晰地记得妻子每晚在灯下缝补衣服的身影,每次凑齐一笔款项偿还债务时,我们相视一笑的那份释然。

改革开放极大地激发了每个人的主观能动性,大家纷纷投身于干事创业的热潮中。我也想多挣点钱,让家里的日子更加宽裕。那时我在厂企管科上常日班,下班便赶往夜市摆摊;后来调至保卫科,为了争取更多时间做生意,我又主动申请下警卫班“三班倒”站岗。记得有一次赶庙会,散场后我骑着自行车匆匆赶回家,途中已临近接班时间。妻子早已在路口等候,见我到来,迅速递上一块还热乎的烙饼:“快吃,别耽误了上班。”我边骑车边啃烙饼,饼香混着风的味道,竟让我觉得比任何山珍海味都香——那蕴含着家里的烟火气,是能抚平所有奔波疲倦的温暖所在。 就这么靠着“上班工资一份、夜市生意一份、自留地果菜省一份”,几年下来,我们终于脱贫致富,家里的日子渐渐宽裕。看到邻居们纷纷盖起了楼房,我也动了心思,拆了平房的前围墙,在平房的前面盖起了一栋两层小楼。然而,楼房刚盖好不到两年,便遇上了拆迁。当时心里真是万般不舍——那是我们一砖一瓦盖起来的家,还没来得及享受楼房的阳光普照、映日耀夜、明媚宽敞、舒适惬意,就要被拆除了。尽管满心抱怨,我们最终还是遵从了政府决定。拆迁前,我们在城里购置了一套170平米的商品房,拿到拆迁款后,不仅还清了所有债务,还略有结余。我本想着再挣些线,便将剩余资金投给了村党总支王书记担任法人的东风房地产公司,错误的认为这是党带领村民们奔小康的一条捷径。没想到公司后来破产了,清算后,每位投资者都蒙受了巨大损失,我也因此亏损了近百万。

那段时间我心情格外低落,总觉得自己一无是处,连累了家人。然而妻子却没一句怨言,温柔地劝慰我不要难过,和蔼地对我说:“没事,就当咱们没盖那三间平房,就当生了一场大病。钱没了可以再挣,只要咱们一家人好好的,比什么都强。”她的话像一剂定心丸,让我逐渐解开了心结——是啊,只要身边的亲人都在,就没什么难关是过不去的坎儿。

后来,独生女儿从日本留学归来,到上海工作、成家并有了孩子,我们老两口便来到了上海帮忙照看孙女。闲暇之余,我这个喜爱咬文嚼字的人,重新拾起了写作的兴趣爱好,这些年在报刊和网络平台上陆续发表了二百多篇作品。有时写作投入时,思路正酣,突然听到妻子喊:“当家的,洗手吃苹果。”起初还会有些不耐烦,觉得被打断了思路,但转头看见妻端来的碗里,苹果已经削好了皮,切成了小块,心里的那丝烦躁顿时消散,只剩下满满的温暖。

正如歌里唱:“十五的月亮,照在家乡,照在“边关”。你在炉灶旁忙饭香,我在书桌边咬字狂;丰收果里有你的甘甜,也有我的甘甜;军功章,有我的一半,也有你的一半。”若没有妻子的辛勒付出,将家中的事务打理得井井有条,让我心无旁骛地投身写作,又怎能孕育出那些见诸报刊网络上文字?

如今再思考“爱情本真的模样”,终于有了答案:它不是风花雪月的浪漫,亦不是海誓山盟的承诺,而是“有苦同吃,有难同当,有福同享”的相互坚守,是我贫困时,她不离不弃;在我困顿时,她不轻言放弃;在我得意时,她不炫耀张扬;在我失落时,她始终陪伴左右。

这才是爱情的真谛,是夫妻间不可分割的命运共同体,是婚姻中最深刻的告白。 同甘共苦爱深沉,夫妻携手梦成真; 走过坎坷迎坦途,幸福生活万年春。 这,便是我看完《长安的荔枝》后,最真切的悟感。

图片来自作者提供

编辑:开门见喜