在法国里昂老城区一栋爬满常春藤的房子里,拉佩里埃家族的客厅始终留着一个特殊的角落——胡桃木展示架上,那本烫金封面的相册静静立在中央,封皮边缘虽已被岁月磨出细微的毛边,却依旧能看出每一代主人对它的珍视。

从1904 年曾祖父雅克带着它远赴中国,到如今10岁的奥古斯丁踮着脚触摸封面,五代人的指纹重叠在烫金纹路里,每一道印记都藏着一段与中国有关的、浸满生活温度的深情故事。

第一代:雅克的“中国岁月”——从异乡到故乡,在筑路里扎根

1904年春分刚过,32岁的雅克・拉佩里埃提着一只装满工程图纸和工具的皮箱,登上了从马赛开往上海的邮轮。作为法国铁路工程局选派的正太铁路总工程师,他此行的目的地是遥远的中国石家庄——一个当时还只是正定府下辖小镇的地方。临行前,妻子把一本崭新的牛皮相册塞进他的皮箱:“把你看到的中国,都拍下来带回来。”那时的雅克还不知道,这本相册会成为家族与中国百年羁绊的起点。

抵达石家庄的第一个清晨,雅克就被窗外的声音唤醒——胡同里传来卖豆浆的梆子声,街头小贩推着独轮车吆喝着 “热乎的糖炒栗子”,空气中飘着陌生却温暖的烟火气。

起初,语言不通的他总在工地上闹些小笑话:想让工人递一把扳手,却比画成了“要喝水”,工头老李从家里端来一碗热小米粥,笑着说 “先生,先垫垫肚子,咱慢慢说”。那碗冒着热气的小米粥,米粒软糯、汤色清亮,带着柴火的焦香,成了雅克对中国最温暖的初印象。

往后的26年里,雅克的生活彻底与这片土地缠绕在一起。他在离铁路工地不远的法式别墅区安了家,院子里种上了从法国带来的向日葵种子,却在第二年发现,中国邻居张婶悄悄在向日葵旁种了几株牵牛花 ——“这样一黄一紫,好看”。

每到秋收时节,张婶会端着一筐刚煮好的玉米送过来,玉米粒裹着一层薄糖霜,咬下去又甜又糯;雅克则会把法国带来的巧克力分给张婶的孩子,看着孩子们把巧克力含在嘴里舍不得咽的模样,他总忍不住笑。

逢年过节,他跟着工人学写中国字,虽然“石家庄”三个字总把 “石”的撇画写得太长,却还是认真地把它写在给妻儿的信里:“这里的人总说‘以心换心’,我现在终于懂了。” 最让雅克难忘的,是 1912 年的春节。除夕那天,老李早早地来敲门,手里提着一只绑着红绳的公鸡,身后跟着抱着一大包饺子馅的张婶:“先生,过年得吃饺子,咱一起包!” 雅克跟着他们学擀皮,手指被面团粘得满是面粉,包出来的饺子不是露馅就是歪歪扭扭,张婶却笑着说 “第一次包这样就挺好”。

当晚,院子里挂起了红灯笼,老李还教雅克放鞭炮,噼啪声响里,雅克举着相机拍下了张婶一家和自己围在桌前吃饺子的画面,照片里每个人的脸上都映着灯笼的红光。他在照片下写道:“这是我在中国过的第一个年,也是最热闹的一个年。”

工作之余,雅克总带着相机穿梭在工地和小镇街头。他拍下自己戴着中式小帽、站在铁路轨道旁的照片,镜头里能看到远处工人正弯腰铺枕木;拍下妻子抱着刚出生的儿子,在别墅露台上与张婶一家的合影,照片里张婶的女儿正伸手摸婴儿的小袜子;还拍下石家庄街头的骡马大车、集市上的糖画艺人,甚至把工人们教他编的竹篮也摆进镜头里。

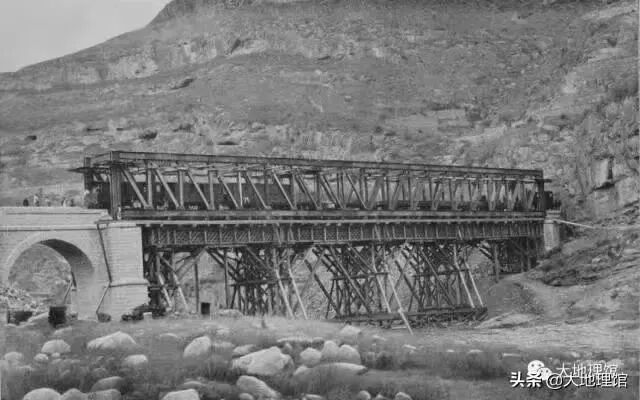

每一张照片背后,他都会用钢笔写下日期和故事,比如 1907 年正太铁路通车那天,他在照片下写道:“今天铁路通了,老李说‘这路能连起咱两国的人’,说得真好。”

百年正太铁路老照片

1929 年深秋,60 岁的雅克因身体原因不得不返回法国。离开前,他把相册里的照片一张张整理好,在最后一页写下:“石家庄不是异乡,是我藏在心底的故乡。”

那天,工地上的老朋友们都来送他,老李把一块亲手雕刻的桃木平安牌塞进他手里,木牌上刻着“平安” 二字:“先生,记得常想我们。” 雅克握着那块温热的木牌,在火车站台上哭了——他知道,自己把心的一半留在了中国。

百年正太铁路老照片

第二代:皮埃尔的“中国记忆”——从故事到牵挂,让思念发芽 雅克回到法国时,儿子皮埃尔刚满15 岁。那些年里,皮埃尔最期待的就是每晚睡前的“中国时间”——父亲会坐在床边,把相册摊在膝盖上,借着煤油灯的光,一张一张地给他讲照片里的故事。

“你看这张,”雅克指着自己与工人在铁路旁的合影,“这是老李,他教会我用竹子搭脚手架,比法国的钢铁架子还结实;还有这张,张婶的女儿小花,总爱跟在你妈妈身后学法语,说长大要去法国看埃菲尔铁塔。” 讲到兴头上,雅克还会模仿中国工人的口音说几句 “你好”,逗得皮埃尔哈哈大笑。

皮埃尔的童年,几乎是在这些故事里泡大的。他会把父亲带回的桃木平安牌挂在书桌前,对着相册里的石家庄地图临摹,甚至学着父亲的样子,在院子里种上牵牛花。有一次学校组织 “我的梦想” 演讲,10岁的皮埃尔站在台上说:“我想去中国石家庄,喝爸爸说的小米粥,看爸爸修的铁路。” 台下的同学都好奇地问 “石家庄在哪里”,他却骄傲地掏出相册:“在很远的地方,但那里有我家的朋友。”

成年后的皮埃尔成了一名中学历史老师,每当讲到 “近代中外交流”,他总会把家族的相册带到课堂上。“你们看,这是 1910 年的中国铁路工地,我的父亲和中国工人一起,用双手铺就了这条连接山区与平原的铁路。” 他指着照片里工人脸上的笑容,“友好从来不是课本上的词汇,是人与人之间递一碗粥、帮一次忙的温暖。” 学生们总爱围着他问 “后来呢”,皮埃尔就会把父亲的故事讲一遍又一遍,仿佛自己也亲历过那些岁月。

有个学生曾问他:“老师,你没去过中国,为什么对那里那么熟悉?” 皮埃尔笑着举起相册:“因为我的父亲把中国的故事,都藏在了这里。” 结婚后,皮埃尔把雅克的相册放在家里的书架最显眼的位置,每当女儿苏珊娜问起相册里的中国,他就会像当年父亲对自己那样,抱着女儿翻照片:“你爷爷说,中国的冬天会下很大的雪,工人们会在铁路旁堆雪人,还会把雪人堆成爷爷的样子。”

他还特意从旧物市场淘来一个中式青花瓷碗,用来盛小米粥 —— 虽然味道不如父亲描述的那般地道,却成了家里餐桌上的 “中国符号”。每逢圣诞节,他都会在青花瓷碗里装满糖果,告诉孩子们:“这是来自中国的‘甜蜜祝福’。”

晚年的皮埃尔总在地图上寻找石家庄的位置,看着城市名字从 “小镇” 变成 “省会”,他会对着相册喃喃自语:“爸爸,你当年修的铁路,现在应该还在跑吧?小花和她的家人,都还好吗?”

1985 年,71 岁的皮埃尔在临终前,把儿子奥利维耶叫到床边,亲手把相册交到他手里,手指轻轻拂过封皮上的烫金纹路:“这是咱们家的宝贝,你要记得,石家庄有咱们家的朋友,有咱们家的牵挂。”

百年正太铁路老照片

第三代:奥利维耶的 “中国向往”——从倾听到追寻,让梦想生长

奥利维耶第一次翻开那本相册时,才6岁。那天是祖父皮埃尔的生日,父亲把他抱在膝盖上,翻开相册第一页:“这是你曾祖父,他在遥远的中国修了一条很长很长的铁路。” 奥利维耶的手指轻轻划过照片里曾祖父的脸,照片纸有些粗糙,却能感受到岁月的温度。他突然问:“曾祖父在那里会想我们吗?”

祖父笑着擦了擦眼角:“他把我们装在心里,也把中国装在了心里。” 往后的岁月里,奥利维耶成了祖父身边最忠实的 “听众”。每个周末午后,祖孙俩都会坐在客厅的沙发上,对着相册聊一下午中国:祖父会讲曾祖父如何跟着工人学编竹篮,手指被竹条磨出血泡也不放弃;如何在春节时贴春联,把“福”字倒着贴,说“这样就是福到了”;甚至会模仿曾祖父当年学的中国话 —— 虽然只是几句生硬的 “你好”“谢谢”,却总能让奥利维耶笑得前仰后合。

有一次,奥利维耶在学校看到一本介绍中国的画册,里面有石家庄的现代照片,他立刻跑回家告诉祖父:“画册里的石家庄有高楼了!还有很宽的马路!” 祖父摸着他的头,眼里满是向往:“等你长大了,去看看好不好?”

12 岁那年,奥利维耶做了一件“大事”——他用攒了半年的零花钱,买了一套迷你铁路模型,按照相册里曾祖父画的正太铁路图纸,在自己的房间里搭建了一条 “小铁路”。他还特意用彩笔把模型里的工人涂成 “中国人的样子”,黄皮肤、黑头发,穿着蓝色的工装;把别墅模型的院子里种上小向日葵和牵牛花,甚至在模型旁边放了一个小小的红灯笼。

祖父看到后,激动地把他抱起来,声音有些颤抖:“你曾祖父要是知道,肯定会特别开心。” 成年后,奥利维耶成了一名摄影师,他最大的愿望就是带着那本老相册去中国,拍下百年后石家庄的样子。每当整理摄影器材时,他都会把相册放在旁边,仿佛曾祖父在陪着自己。

有一次,他在照片冲洗房里,把曾祖父拍的石家庄街景照片放大,仔细看着照片里的每一个细节:路边的小贩、来往的行人、远处的房屋,心里满是期待。

2018 年,他在一次中法文化交流活动上遇到了来自石家庄的学者,当对方说起 “正太铁路现在已经成为文物保护单位,法式别墅区也改成了文化空间,还保留着当年的老槐树” 时,奥利维耶的眼睛瞬间亮了 —— 他知道,去中国的梦想快要实现了。

2025 年年初,奥利维耶终于拿到了前往中国的签证。出发前,他把相册仔细包好放进随身行李,还从祖父留下的旧物里找出那块桃木平安牌 —— 虽然木牌上的纹路已经有些模糊,却依旧能感受到百年前的温度。

他对着相册轻声说:“曾祖父、祖父,我要带着你们的牵挂,去看看你们心心念念的中国了。”

百年正太铁路老照片

第四代:奥利维耶的 “寻根之旅”—— 从向往到传承,让情谊延续

2025年10 月21 日下午,石家庄正太广场的阳光格外温暖。奥利维耶牵着儿子奥古斯丁的手,站在镶嵌着旧铁轨的广场地面上,手里紧紧攥着那本老相册。铁轨的表面已经被岁月磨得发亮,能清晰地看到当年工人锻造的纹路。

当奥古斯丁指着广场上 “正太铁路遗址” 的石碑问“爸爸,这就是曾曾祖父修的铁路吗”时,奥利维耶蹲下身,翻开相册里1907年铁路通车的照片:“你看,当年曾曾祖父就是在这里,和中国工人一起庆祝铁路通车的。”

父子俩沿着广场旁的石板路走向法式别墅区,远远就看到那栋熟悉的红顶白墙建筑 —— 和相册里曾祖父拍摄的照片几乎一模一样,只是院子里的向日葵换成了四季常青的冬青。

当年张婶种过牵牛花的地方,如今摆着几张供人休息的石凳。走到别墅门口,奥利维耶突然停下脚步,指着墙上一块微微凸起的砖块说:“你曾曾祖父在信里写过,他当年在这里刻过一个小小的‘J’,代表他的名字雅克。” 奥古斯丁凑过去仔细看,果然在砖块的缝隙里看到一个模糊的刻痕,兴奋地拍手:“我看到了!我看到曾曾祖父的记号了!”

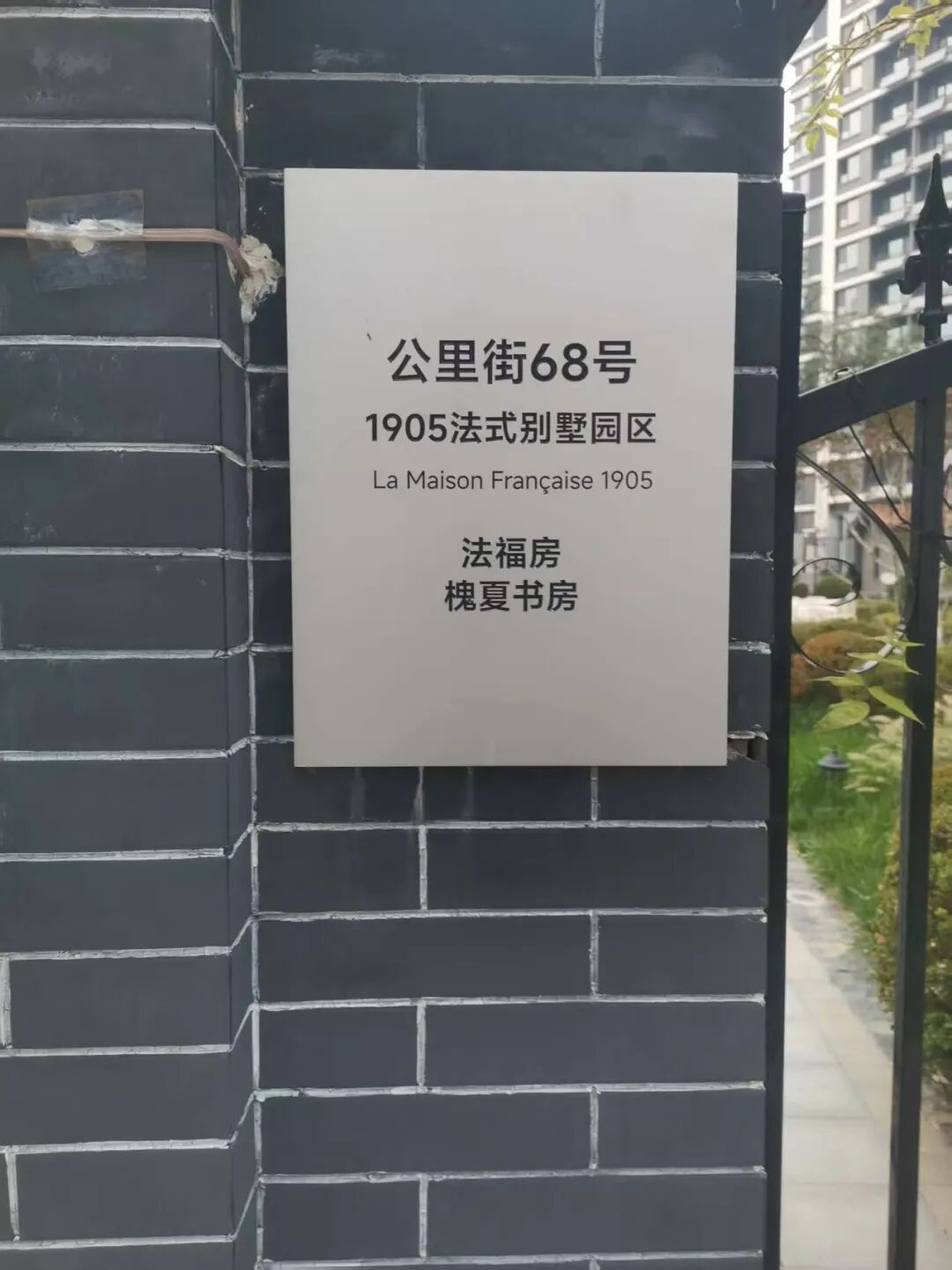

120年石家庄正太里的法国工程师雅克的法式洋房对外开放了!

走进别墅内部,奥古斯丁被墙上挂着的老照片吸引 —— 那正是曾祖父雅克与邻居张婶一家的合影。

说话间,别墅管理员李阿姨走过来,听说他们是雅克的后人,热情地端来两杯菊花茶:“当年雅克先生在这儿住的时候,总爱和街坊邻居聊天,夏天还会在院子里摆桌子,给孩子们讲法国的故事。

我们家老人还说过,他是个特别亲切的法国先生,一点都不摆架子。” 在别墅的书房里,奥利维耶小心翼翼地翻开相册,把带来的桃木平安牌放在桌上。

李阿姨看到平安牌,惊讶地说:“这个木牌的样式,和我们当地老木匠做的很像!你看这上面的花纹,是咱们这儿特有的‘回纹’,代表平安长久。当年雅克先生肯定和咱们这儿的人处得特别好,不然不会有这么用心的礼物。”

奥利维耶听着,突然眼眶发热 ——百年前,曾祖父用真诚换来了中国朋友的心意;百年后,他带着这份心意回到这里,又收获了同样的温暖。他拿起相机,拍下平安牌和相册放在一起的画面,想把这份跨越百年的情谊永远定格。

10 月 22 日,石家庄法国日活动现场,奥利维耶特意设置了一个小小的 “家族相册展”。他把老相册里的照片一张张铺开,旁边摆上自己在石家庄拍摄的新照片:百年前,曾祖父站在别墅露台上微笑,身后是盛开的向日葵;百年后,奥古斯丁在同一个位置比出剪刀手,身后是葱郁的冬青;百年前,曾祖父与中国工人在铁路旁合影,每个人都穿着朴素的工装;百年后,奥利维耶与正太铁路遗址公园的工作人员握手交谈,大家脸上都带着真诚的笑容。

现场的中国观众围着照片轻声感叹,有位头发花白的老人指着 1920 年的照片说:“我小时候听爷爷说过,当年有位法国工程师特别好,总帮着街坊邻居修东西,谁家的门窗坏了,他拿着工具就去了,原来就是雅克先生啊!”

活动结束后,奥利维耶带着奥古斯丁去了石家庄的小吃街。街道两旁挂满了红灯笼,空气中飘着各种美食的香气。奥古斯丁第一次看到糖画艺人作画,盯着艺人手里的勺子移不开眼,直到艺人把一只用糖做的小兔子递到他手里,他才小心翼翼地舔了一口,甜得眯起了眼睛。

当奥古斯丁尝到第一口小米粥时,眼睛立刻亮了:“爸爸,这个粥好甜!比咱们家煮的好喝!” 奥利维耶看着儿子满足的样子,突然想起曾祖父在信里写的 “小米粥是中国的味道,也是家的味道”—— 原来,有些味道真的能跨越百年,在一代代人心里留下印记。

第五代:奥古斯丁的 “中国情结”—— 从好奇到热爱,让温暖传递

离开石家庄的前一天,奥古斯丁拉着奥利维耶去了当地的文创店。他在店里转了半天,最后选中了一个红色的中国结,中国结上还挂着一个小小的火车模型。“我要把它挂在咱们家的相册旁边,这样每天都能想起中国,想起曾曾祖父修的铁路。”

奥古斯丁举着中国结,脸上满是认真。在回法国的飞机上,他一直抱着那本老相册,翻到曾祖父写下 “石家庄是故乡” 的那一页,认真地对奥利维耶说:“爸爸,我以后还要来中国,我想看看曾曾祖父修的铁路现在是什么样子,想再喝一次小米粥,还要找李阿姨学煮菊花茶。”

回到法国后,奥古斯丁做的第一件事,就是把中国结挂在客厅的展示架上 —— 红色的中国结与烫金相册相映成趣,成了客厅里最亮眼的风景。

每天放学回家,他都会翻开相册,指着照片里的中国问奥利维耶一连串的问题:“爸爸,曾曾祖父当年在院子里种的向日葵,现在还有吗?张婶的女儿后来去法国了吗?李阿姨说的老槐树,冬天会落叶吗?” 奥利维耶总会耐心地给他讲那些故事,有时还会拿出曾祖父带回的竹篮、祖父淘来的青花瓷碗,让他触摸这些 “带着中国温度” 的老物件。

120年石家庄正太里的法国工程师雅克的法式洋房对外开放了!

有一次,奥古斯丁的学校举办 “国际文化日” 活动,他主动报名要介绍中国。活动当天,他抱着相册和中国结站上讲台,小脸上满是自信:“这是我的曾曾祖父在百年前中国拍的照片,他在那里修了一条很长的铁路,还认识了很多中国朋友。他们一起包饺子、过春节,还互相送礼物。”

他指着相册里的春节合影,认真地说:“这是曾曾祖父在中国过的年,他们吃的饺子是弯月亮形状的,还会放很响的鞭炮。”

2025年10月29日 于河北

编辑:岁月凝思