/著名登高英雄、特等功臣、一级英雄杨连第/

朱海燕导读:这篇文章的作者李振远,是杨连第连的副连长,也是连队施工的领工员。杨连第没上朝鲜之前,已经是享誉全国的“登高英雄”了,在抗美援朝战争中,由于功勋卓著,被中国人民志愿军总部追记特等功臣,并授予“一级英雄”称号。这一荣誉,在铁道兵35年的历史中是唯一的,也是至高无上的。按说,杨连第的事迹,本身可以书写一部巨书,而十分熟悉杨连第的李振远,在写杨连第的时候,偏偏选择了塔浮桥这么一件事情。从新闻角度看,李振远采取了“以点开挖”的方法,以点带面,由小见大。角度的选择,首先取决于事实本身的特点,同时也取决于笔者与事实的关系,从而决定采取什么形式进行报道。在报道中,笔者就是英雄身边的人,是与事实有直接联系的人,但在文章中他没有“拔高”杨连第,而是写下杨连第和他的战友们一次又一次搭浮桥的失败。就是在这反复的失败中,再现了杨连第愈挫愈勇的斗争精神。只有尊重事实才能尊重真理,这是新闻工作者抑或说做史者必须遵循的重要原则。笔者写杨连第落水之后,经历九死一生,手里还捏着一把小钳子,这一细节,映照出英雄光辉伟大的一生。一件事,一个细节与英雄的一生发生着多环节多侧面的联结。从而使他高大的形象立于大地与青天之间。下面是这篇文章的全文。

[图片]

/杨连第生前所在的连队~铁道兵团第1师第1桥梁团1连被志愿军司令部、政治部命名“杨连第连”。

英雄杨连第一事

作者 李振远

连天大雨,一夜工夫,凶猛的洪水,就把清川江上用几千根枕木搭成的三号桥墩冲得无影无踪。庞大的钢梁,也被咆哮的激浪卷没了。

第三号桥墩离江岸40多公尺远,水又深,浪又大,流速又急,施工中运料来往,极不方便。因此,抢修三号桥墩必须首先搭一座通到桥墩基的便桥。但是,在这样如同万马奔腾的洪水面上,要用什么样的方法,才能架起便桥呢?

我们冒着狂风急雨,首先在江心的单根架上绑吊桥,一直往三号墩延伸。可是,吊桥的架子还没有绑好,一阵狂暴的巨浪就把它一下冲垮了。我们又用木排搭浮桥,刚一放到江里,又被汹涌的洪峰打散了,碗口粗的大圆木也咯嘣一下折成两截,冲得满江乱滚。

这时,五次战役刚刚结束,敌人正疯狂地向我军阵地连续反扑,我们知道这时的前线,需要粮食弹药多么紧急!可是,洪水冲断了江桥,又阻挡住我们的抢修,真叫人心里万分焦急。

一天早晨,天还不大亮,杨连第同志就跑到连部找我。这位平时不大爱说话的人,今天一见面就跟我扯了起来:“领工员同志,我们这样干不行啊!你看,木马便桥、木排浮桥,一次一次都被洪水冲垮了,多叫人心疼!你想想,大桥晚修通一天,要给前方增加多少困难啊!”他用手搔了一下脑袋,沉默了片刻,接着又挨近了我一步,仿佛要讲一件重要的秘密似的,两只大眼忽闪忽闪地望着我说:“老李,你是内行,我讲一个道道你看行不行:我琢磨了好些天,想用两根钢轨扎成X字型的脚架,一节一节往江心延伸,上面再搭便桥。”他显然为自己想出的这个办法激动了,一边跟我说着,一边用手势比画着,最后又详细地介绍了一些精确的水文数字。这时我才惊异地发现他不仅是个埋头苦干的战士,同时还是一个精通技术善于钻研的“内行”哩!他的新颖的合理化建议,一下子把我吸引住了。我连声说:“老杨,好!你这个办法一定能行,我们马上就去请示首长!”

时间很紧,杨连第同志的建议经过连里研究,送到团部,马上就被批准了,并命令我们一定要跑在时间前面,把便桥早日架到三号桥墩。

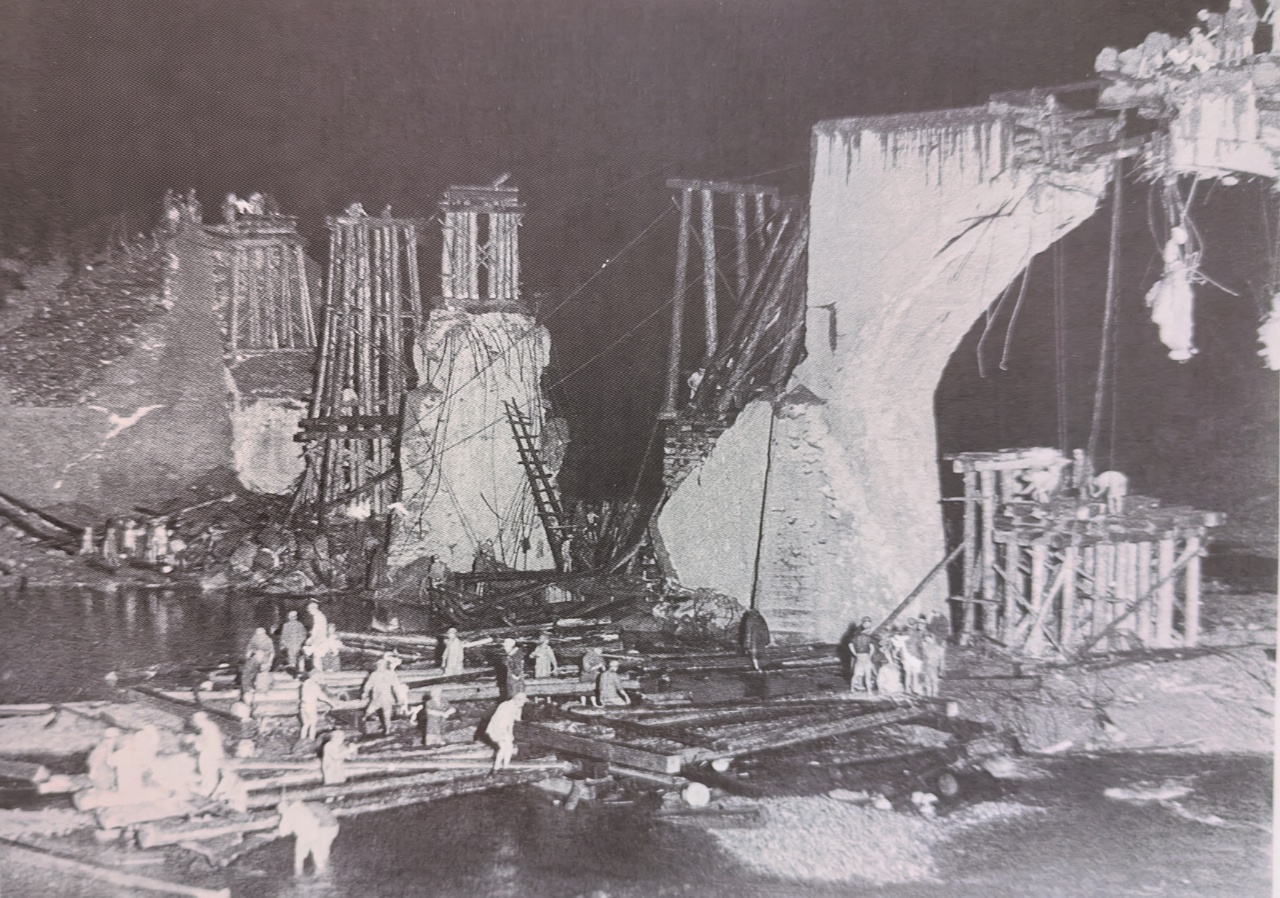

[图片]

/在朝鲜平元线上185公里大桥,是美军飞机轰炸的重点,破坏极为严重。图为铁道兵团第1师部队随炸随修,保证运输畅通/

跟往常一样,战斗一开始,杨连第同志又一马当先地爬到忽闪忽闪的钢轨头上,两腿盘住钢轨,弯着腰向插在激流中的架子脚上穿螺丝。大雨劈头盖脸地下着,浸得眼睛都睁不开。他在江水里工作一会,便直起身子换一口气,揩一下脸上的雨水,然后再弯下腰去干。就这样干了半天,也只扎好三节钢轨架。杨连第同志真急了:“这哪能行,简直是白费工!来,咱们下水干。”

江里的激流,像激怒了的野兽,那汹涌的气势,仿佛要把插在江心的钢轨连根拔起。很明显,在这四周都不着边的江心里,人是无法站稳脚的。杨连第同志脱下湿淋淋的上衣,对班长隋建章说:“来!我们脸对脸地站着,你抓住我的头发,使劲往下按,我在深水里穿螺丝。”隋建章认为太冒险,杨连地坚持自己的意见说:“来吧,不要紧,你只要使劲抓住我的头发,我保险出不了事!”

两人又顺着钢轨滑到江心,杨连第下在水里拧螺丝,激流漫过了他的头顶,激起多高的浪花。我们都为他捏着一把汗,不住地喊:“老杨,你可要小心啊!”这时,只见他一会儿被滚滚的江水淹没,一会儿又冲破浪头露出头来。伏在钢轨架上的隋建章,紧紧地抓住他的头发,一点也不敢松劲,怒浪冲撞着水中的杨连第,带得钢轨忽闪忽闪地颤动。

经过十几个小时的艰苦劳动,用钢轨扎成的便桥,快要架到三号桥墩了。就在这快要完工的一刹那,一阵更大的洪峰,又把钢轨架连根推翻了。大家都急得想不出办法来,杨连第默默地蹲在江岸上,两眼紧盯着江水,脸色都冻得发青了,班里的同志对他说:“老杨,你先回去休息一下吧!”他好像没有听清楚什么意思,却连忙回过头来说:“还要搭,一定要搭成功!”

时间越来越紧了,师长、团长和工程师都赶到我们连来。我们在杨连第原来建议的基础上,进一步研究出用汽油桶搭浮桥面的办法,先把几个汽油桶连成一个整体,再用钢轨把它连接起来,放到江里架浮桥。

雨停了,水势仍不断上涨,竟达到8.2公尺的高峰,施工也就进入更加紧张的阶段了。杨连第又是两天两夜没睡觉了,在最近这些天来,他的全部心思都集中在与洪水的斗争上,即使在回班休息的时候,也不能安静下来,大家都知道他的脾气,就是有一股扭不断的劲儿,一件事情没做好,叫他歇手是不可能的。大家看到他那充满血丝的眼睛和日渐凸出的颧骨,都暗暗地为他担心。

这天,他在岸上喝了两口酒,又急忙游到江心,到油桶拼成的浮桥上绑架子。由于汽油桶浮力不足,浪头掀得它晃来晃去,突然,一排浪头打来,把整个浮桥压在水里,只听到“哗”的一声,好像一群猛兽冲破了栅栏,油桶、圆木全部散开了,随着波浪满江乱滚。杨连第在激流中抓住一个油桶骑上去,他想打捞一些冲散的材料。可是,刚伸出手,又一阵浪头打来,油桶翻滚了一下,杨连第被翻到江里去了。

这时,我们急坏了,刚上岸的同志都急忙跳到水里去救他,可是在宽阔的江面上,只有那顶草帽还飘在激流的漩涡里打转转,人却不知冲到哪里去了。这怎么办?他会不会被浪头打昏了失去知觉,或者是激流压得他没有力气再浮上来呢?人们想到他连日来过度疲劳的身体,是很可能被激流冲到远处去了。大家又慌忙地沿着江岸奔跑着寻找他。

就在这时,我们终于看见杨连第冒出了水面,恰巧在一根钢轨桩附近,他拼命地扑过去抱住了它。同志们高兴极了,大伙狂热地奔过去,把他拉上岸来,争着给他换衣服。

杨连第真的一点力气也没有了,同志们扶着他,坐也坐不稳,在他冻得发抖的手里,还紧紧地捏着一把钳子。原来杨连第在掉到江里生命最危险的时候,也没有放掉自己手里的工具——一把小小的钳子。这事马上在工地上传开了,同志们都为他的工作精神所感动,纷纷提出口号:“向杨连第学习,一定要战胜洪水!”

我们每一个人都怀着像杨连第那样的决心,跟洪水进行再接再厉的搏斗,在上级正确的领导下,我们终于把冲垮了11次的浮桥,按照原来的计划提前两个小时架到了三号桥墩上。

[图片]

1952年5月15日,副连长杨连第(右二)在带领部队抢修东清川大桥时,定时炸弹爆炸,当场牺牲。

朱海燕简介

朱海燕,安徽利辛人,1976年入伍,在铁道兵七师任战士、排长、副指导员、师政治部文化干事。

1983年调《铁道兵》报,1984年2月调《人民铁道》报任记者、首席记者、主任记者。1998年任《中国铁道建筑报》总编辑、社长兼总编辑,高级记者。2010年3月调铁道部工程管理中心任正局级副主任,专司铁路建设报告文学的写作。

第六届范长江新闻奖获奖者,是全国宣传系统“四个一批”人才,中国新闻出版界领军人物,中央直接掌握和联系的高级专家。八次获中国新闻奖,九十多次获省部级新闻一、二等奖,长篇报告文学《北方有战火》获中宣部“五个一工程”奖。出版各类作品集四十部,总字数2000万字。享受国务院政府特殊津贴待遇,系中国作家协会会员。

编辑:岁月凝思