我在铁道兵干了十六年,曾住过四川大渡河边的原始森林,也住过陕西镇安的原始森林,也住过青海湖畔那一望无际的大草原上,但在我心中最怀念的住地还是陕西安康旬阳县吕河汉江边上的那块大沙滩。

离开吕河那块沙滩至今已整整50年了,但在梦中我还经常梦到那块沙滩上的往事。

因为那块沙滩上是铁10师49团部机关驻地,是49团官兵首脑的驻地,也是全团的指挥中心。从旬阳至高鼻梁那段线路的桥梁和隧道的每一寸土地上都有我们团首长和团机关司、政、后,每个干部战士的足迹和血汗。

修建襄渝铁路时,我们团负责从旬阳县城至吕河高鼻梁那段线路。旬阳属于陕南低河谷地区,年平均气温,一般在15°-17°之间,最高温度在七月,为43.7°(据史料记载)。

当年铁十师四十九团机关 在吕河时的帐篷

我们施工连队的战士在炎热的夏天,劳累一天后睡在闷热的帐篷里实在难忍,睡醒后身下的床板全部湿透。

那时我们团部机关就住在吕河对面的半山坡上(如今的大桥底下)。我每天在宣传股那油毡房顶的办公室里写了一天材料后热得头昏脑涨。

每天晚饭后,我们宣传股几个干事都到我们办公室下面的白沙滩上乘凉。吕河那块白沙滩是从汉江上游经多年冲刷形成的纯颗粒白细沙淤积而成,在内地是难以寻觅的优质建筑材料。

在沙滩上,我们拜团演出队长高桐林为师,跟他学摔跤。我们知道他当兵之前是北京市摔跤三级运动员。他曾跟北京天桥著名摔跤首领“宝三”拜师学艺。他在四川西昌修成昆铁路时曾跟凉山彝族跤王比试过,按“三跤两胜”的规则,把那彝族跤王连续摔倒三次。每次高桐林都不伤对手,摔倒后还主动上前把对手拉起来,说声对不起。那位跤王立即跪倒在地,拜他为师。从此,他在西昌名声远扬,喜欢摔跤的彝族青少年都知道铁道兵8819部队有个会说“快板书”的跤王高桐林。(他后调铁道兵文工团,国家一级演员,在很多部电视剧都出现过。)

在汉江边那厚厚松软的沙滩下,我们几个干事跟高桐林学会了挟头法,后倒蹬腹法,扼喉法,后绊腿等10多种摔跤手法。

天黑之后,我们一帮人脱去衣服,赤身裸体跳入江中。会游泳的跑到江中心,不会游泳的带个部队训练用的橡皮救生圈在江边浅水处瞎扑腾。在我们这伙人中,有几个从小在长江边上长大的江苏兵和湖北兵,他们在水中变换着各种姿势游来游去,时而潜水,时而仰泳。在水中游得最好的还是从小在汉江边上长大的电影组的余庆鸿,他家就住在安康城北汉江边上。他家房子离汉江岸边只有10多米,他告诉我们,从小就在汉江里游来游去。那天正是汉江水位最大的时候,他脱掉军装,故意把军装用腰带一捆顶在头上,一手扶着军装,另一只手伸向空中,他晃着膀子和身躯,脚下不断踩水,始终保持直立姿势,就这样一晃一晃地游到了对岸吕河码头,然后他又用此种姿势游回沙滩上。军装一点都没湿,他这种踩水本事,把我们都看得目瞪口呆,大家不由自主地一同为他鼓掌欢呼。

每天晚上在沙滩上乘凉,我们往阴凉的沙滩下一躺,仰望着星空,一个人讲一个笑话。我们这些靠摇笔杆子,耍嘴皮子的宣传干事,个个都会讲几个笑话。大部分人讲的笑话都是跟别人学来的,也有的是自编的。当我们几个老干事每个人都讲完一个笑话后,该轮到刚从下面调来不久的刘干事时,他再三推辞说自己不会讲笑话,大家非逼他讲,没办法,这个为人老实的农家子弟,只好实话实说自己的真实笑话。他说去年回家探亲第一天下午,他在里屋房间里正抱着老婆亲嘴,没料到放学回家的九岁儿子突然闯进房屋看到我和他妈妈在亲热,当场就大声骂我“流氓,流氓!”闹得我们两口子很尴尬,我推开老婆,反手打了他一个嘴巴,他冲出门外,边哭边告诉奶奶说:“流氓还打人”。在孩子的认知里,父亲做流氓的事,本来就错的,还打人。当大家听刘干事讲完这个故事后,都哄然大笑。当大家又都联想到自己一年一次探亲如此相同的笑话也曾在自己身上都发生过,大家都感到心酸,此时就都默默无言了。

每到晚饭后,政治处宣传、组织、群工、保卫等各股室的干事都不约而同地到沙滩上集中乘凉。大家最爱听俱乐部主任王士奎(山东省黄县人)讲笑话,不知他从哪搜集来的那么多笑话,只要他在场,身边总是围着许多人听他讲笑话。他讲笑话就像说评书一样,语速不紧不慢,专逗别人自然笑,他自己却不笑,这才是讲笑话的真本事。特别是保卫股老股长程昌林(解放前参军),每次听完王主任讲的笑话后,都哈哈大笑。听完后又觉得不过瘾,再三央求他继续讲下一场笑话。王主任故意绷着,逗他“不讲了,再讲都被你学会了,我还吃什么。”此时,程股长赔着笑脸边递着烟边说:“士奎,士奎,再说一个。”那天晚上,王主任在我们这些清一色的男人中,讲了一个带点黄色的段子,故事结尾时,来个画龙点睛,一下点破了主题。大家听后,笑得在沙滩上打滚,笑出了眼泪。

在沙滩下乘凉时,我经常看到电影组几个江苏和广东兵,他们带着水桶和捞勺来到江边抓小鱼。他们在沙滩靠水边上先挖个小沙坑,江水很快透过细沙流进小坑。天黑后,他们打着手电筒往江边一照,像柳叶一样的小鱼顺着亮光都从四面八方涌进了包围圈。此时他们用笊篱捞勺往上一捞,小鱼就倒进了沙坑里。乘凉结束后,他们从沙坑里将小鱼捞进水桶中带回宿舍,用油炸一下,将这些酥脆焦黄的小鱼装进一个搪瓷洗脸盆里,大家围在盆边,一边吃着炸小鱼,一边喝着当地产的柿子酒,聊着天,用当地人话来说,“美得很”。

夏日夜晚在吕河沙滩,我们宣传股还让战士演出队在用木板搭的舞台上为全团干部战士与民兵演出样板戏“沙家浜”。平时每到星期六或星期天晚上都在沙滩上为机关与当地群众放场电影。放电影时,把放映机前中间的好位置都留给吕河附近的老人与小孩。

吕河沙滩这块宝地当年曾经当过我们机关干部的临时射击靶场,我们采取卧、跪、站三种姿势射击,子弹穿过靶子打到汉江东面的山根上。

吕河沙滩这块风水宝地,还曾为我们部队在旬阳山沟里召开田径

运动会解决了实际困难。《铁道兵》报还在头版显著位置报道我部为克服山区无场地困难,开动脑筋想尽办法在吕河沙滩上召开了一场别开生面的田径运动会。

在吕河沙滩上面的半山腰汽车连停车场上,一个用油毛毡搭的简易棚子下的主席台上,有铁道兵西南指挥部秦司令员、政治部副主任李文书和我师政委徐冰到旬阳工地来视察时,专为我们部队排以上干部作了一场报告。吕河这段历史资料已载入铁道兵历史和江苏靖江史料。

照片:左一西南指政治部副主任李文书、左二铁十师政委徐冰、左三西南指挥部秦副司令员、右一是四十九团政治处主任姜世录

更令人难忘的是,我们在吕河沙滩下方那块半山腰的篮球场上,我们首次看到陕西省歌舞团为我部演出。在演出中,陕西省著名女歌唱家麦之音一连为我们演唱了11首陕北民歌,战士们热烈鼓掌,手都拍肿了。遗憾的是那种感人场面宣传股没有留下一张照片。

我们在吕河这块风水宝地生活了四年多,对旬阳这片土地和这里的人民都产生了深厚的感情。1974年秋天为修青藏铁路我们在离别吕河之前,宣传股全体人员站在吕河沙滩上,面对吕河镇,依依不舍地深深的鞠了一躬,大家眼含热泪齐声高喊:“吕河再见了,我们以后一定会回来看你的。”

1978年我转业到地方后,第二年就带着土产公司一个经理来吕河采购木耳。后来我退休后,曾三次带着战友来看望吕河镇。我们还和吕河车站过去的邻居老乡照了合影。

凡是重游过吕河的战友,大家都一致盼望着吕河当地群众应抓紧时间,在吕河沙滩上面的半山坡上,重新盖几幢土坯房,上面加盖油毛毡石棉瓦顶。室内设二人以上单人木板床,简易卫生间和淋浴室。再设一个大食堂。取名叫《铁道兵之家》。对来食宿人员给予合理收费。这样做是为了给重游襄渝线的铁道兵战友一个家。也给当地群众留下一块红色教育基地。我想如果真能做到这样,我会动员全国各地战友重回老家住住,同时也动员各地战友为旬阳再做一些贡献。

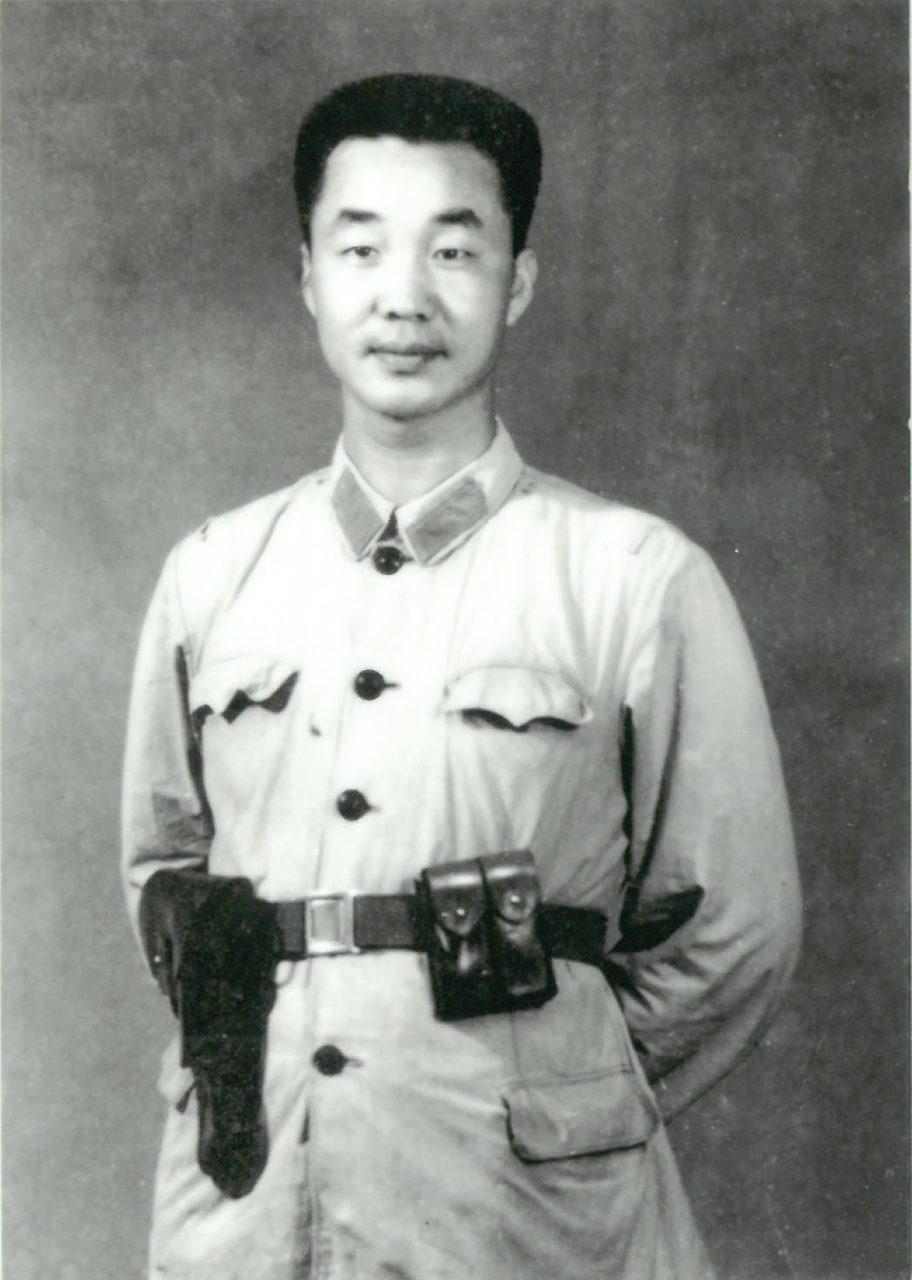

肖春连简介

肖春连 北京市房山区人。1942年6月生。1963,3入伍。曾在铁49团历任过文书,班长,排长、副政指、宣传干事、政指。1978年转业到江苏靖江后,曾任过政府军转办主任和机关管理局长等职。在部队时,曾发表过数十篇新闻作品。转业后曾先后在《人民日报》《工人日报》巜中国农民报》《新华日报》《江西日报》《文汇报》《扬州日报》和《江苏人民广播电台》上发表过数十篇新闻作品。有的文章还上了《人民日报》和《江西日报》头版头条,还加了编者按。有篇文章还被江苏省广播新闻评为二等奖。退休后又在《泰州日报》《房山报》《西昌都市报》《旬阳报》《青海群艺》《散文选刊》和《中国铁道建筑报》上发表了100多篇散文。去年10月14日《央广军事网》还发表了我在成昆、襄渝和青藏铁路上的先进事迹。题目是《青春的光芒:一位铁道兵的记忆》。

编辑:岁月凝思