我没有见过陶福星战友,看到他编著的《天山情》有了联系。

我的公众号有个栏目《战友作品》,零零星星推介过我在网络“发现”,或是战友们自荐、“他荐”的作品;推介一本书中多篇作品,《天山情》是第一次。

我发布作品,是“三管齐下”,即公众号、博客、微博同时发,皆有可观的浏览量。铁道兵战友举办的网站、公众号,也有转发,还向新华网客户端、今日头条等媒体推送。这样,每一篇作品,就有很广泛的传播。每篇作品,公众号的留言也为数不少,真情实感,动人心弦。有鉴于此,我推介的这本书,是质量高、可读性强、有思想艺术水准的。对此,我要感谢陶福星战友,以及关注、转发、点评作品的铁道兵战友和其他朋友。

这本书是购于旧书市场,还是铁道兵战友所赠?我不记得了。铁道兵内容的书,到手我都会阅读。有的粗粗浏览,有的细细品味,有的甚至再三再四地看。福星战友的书,我是认真、细致地阅读的。这是一部铁道兵的好书。

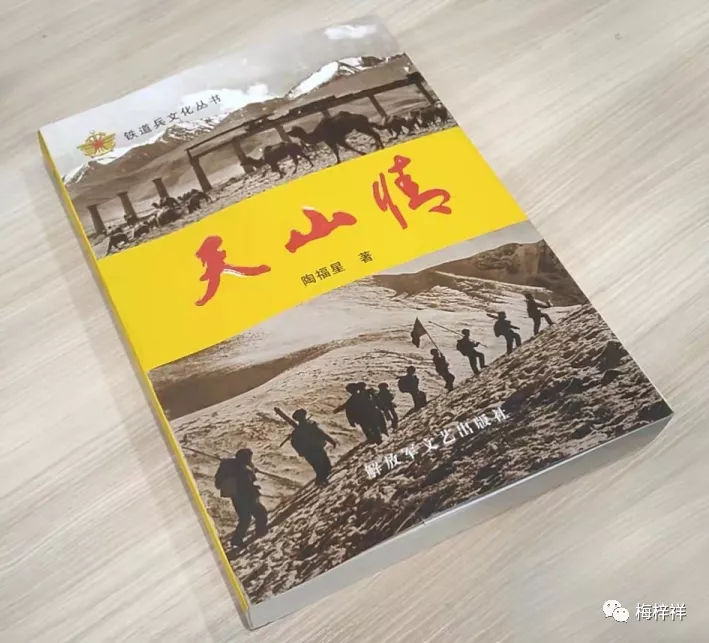

2021年7月再版发行的《天山情》

2007年7月出版发行的《天山情》

《天山情》主要内容是记叙铁道兵二十三团开掘南疆铁路奎先隧道的英雄事迹。大部分篇幅是福星撰写,十余篇是当年的参建者的回忆文章。每篇作品配工地照片,有军营、工地的气息;书目前几页也是当年部队战斗生活的留影,以及离开部队转战南北后久别重逢的战友合影。一帧帧携手并肩、亲密无间的战友照片,沧海桑田,过目难忘。我最喜欢的,还是该书质朴的语言,精短的篇目,多侧面、全方位地记录隧道施工中,铁道兵指战员表现的忠诚无私、大智大勇、勇往直前的精神风采;亲情,夫妻情,战友情,官兵情,民族情……无处不在,感人肺腑,怎一个“情”字了得——天山情!

踏着积雪向高寒缺氧的奎先达坂挺进

我是三年前推介《天山情》这本书。在公众号发布作品时,就不断有战友求购书。福星战友向我介绍,他决定修订、再版这本书,让我写序。我喜欢的书,我愿意向更多的战友、朋友推荐。虽然时间过去三载,但书中的人与事,还是栩栩如生在眼前。

书,写的是一座隧道开工、竣工的过程。从万里行军,到安营扎寨;从开山第一炮的惊喜,到一寸寸掘进的流血牺牲,最后隧道贯通的载歌载舞;首长视察,文艺团体慰问,新闻媒体宣传;雪山采雪莲,多彩的周末……这正是铁道兵万水千山的军营,南征北战的一项项工程的浓缩历史。我记得——

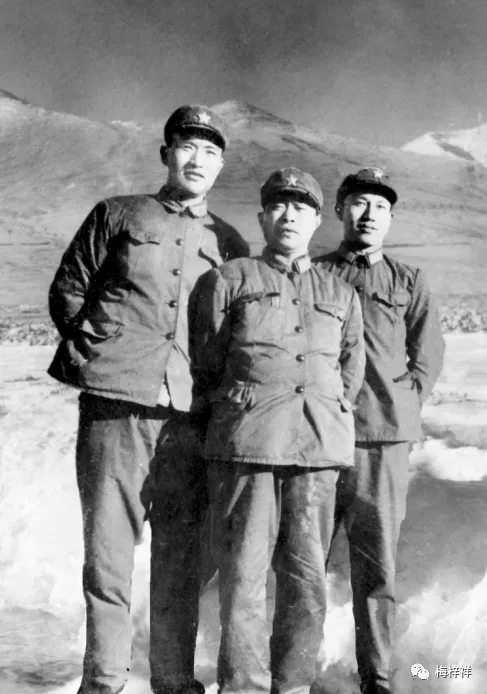

1975年5月,毛学汉(中)带领机关干部到基层检查工作

团长毛学汉,1945年当新四军,参加淮海战役、抗美援朝,成昆、襄渝铁路建设……身经百战,一身病痛:肠胃炎、冠心病、高血压……他吃住在工地,现场指挥。三十多公里的冰达坂,从隧道东头走到隧道西头……饿了,啃口凉馒头;渴了,吃把冰夹雪;脚跑肿了,脸冻烂了,手冻裂了,耳朵冻得流脓水……宣传干部向上级呈报他的“先进事迹”,他批评、制止。转业离队,机关干部列队送行,所有的人都流泪不止。多年后,并肩作战的战友去探望他;他留宿,作彻夜长谈,为负伤、牺牲的战士老泪纵横……

硬骨头战士张进贵牺牲后,遗体安葬在3000多米高的天山奎先达坂山顶上。2014年搬迁到新疆和静县新建的烈士陵园里。

张进贵,革命老区临沂市干部家庭出身,中专毕业,分配在市国营百货公司当会计。1976年1月,17岁零7个月当铁道兵的风枪工,进隧道几个月,一次塌方右腿砸断被截肢。出院拄着拐杖,继续到隧道里参加施工——扒砟。一块巨石砸在头上,壮烈牺牲,年仅18岁。部队邀请张进贵的亲人,恰遇他的父亲遇车祸住院,患心脏病的母亲陪护,读初中的妹妹年幼……张进贵父母提的唯一要求:“希望部队拍一张儿子坟墓的照片寄来就行了……”这就是我们的钢铁战士,这就是我们皇天后土一样的人民。

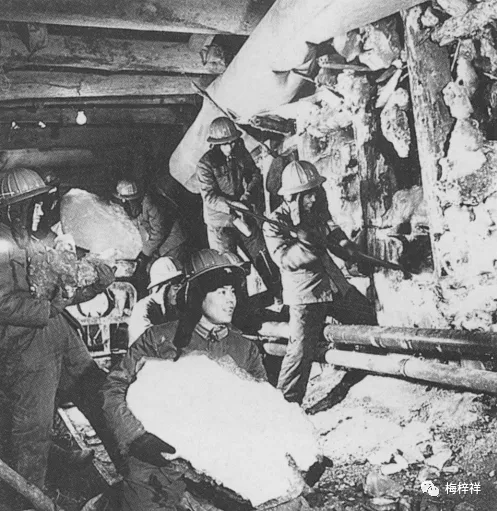

奎先隧道开工后,遇到千年不化的永冻层,指战员们就先破冰后掘进。

逢年过节,军需助理员李才元都留在部队为官兵生活奔忙,结婚5年没有同妻子秦海燕过一个团圆年。1976年春节前10天,秦海燕带着刚会走路的女儿,由宝鸡启程到工地过年。李才元从乌鲁木齐拉了一翻斗车年货,在冰雪山道滑入山谷,车毁人亡。

秦海燕同战士们集体过年。晚上,她百感交集,伏案给李才元写了一封永远不能邮寄的信,回忆相识相爱的甜蜜与苦涩,如泣如诉自己多舛的命运:一岁由亲戚养育、文革失去继续就学机会、知青下放农村、结婚后分居;孩子一岁,好日子就要开始……“你让我带着女儿来部队过春节,可我们来了,你却走了……”奎先隧道的贯通,流淌着的,还有许多军嫂的血泪。

战斗在天山奎先达坂上的十二朵“军花”

奎先隧道,道不尽、说不完指战员的英勇与崇高。硝烟毒气熏倒21名战士,运碴斗车送到洞外,清醒之后,又重回掌子面,直到圆满完成当班施工任务。为抢救被塌方堵在导坑内侧的战友,18名共产党员组成“敢死队”,以慷慨赴死的壮举,战胜塌方救护战友。民国时期毕业于名校的总工程师蔡宝森,54岁年纪,吃住在工地,科学实验,攻克一道道高寒缺氧的隧道施工难题,确保工程质量。排长陶忠发,施工负伤,腰椎盘和髌骨严重骨折, 医嘱“长期全休”,他穿着围腰钢背心,天天坚持跟班作业……6152米的奎先隧道,留下47名烈士墓碑,也留下铁道兵指战员8个春夏寒暑战天斗地的刻骨铭心记忆。

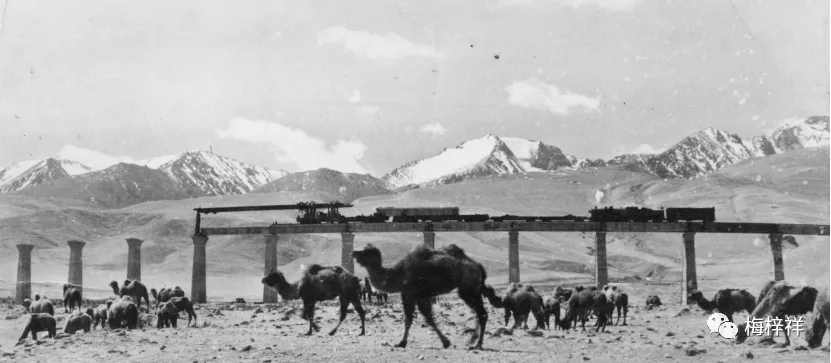

南疆铁路穿天山而过,铺轨的列车进入奎先达坂,一阵机车的隆鸣声,带来一群骆驼的嘶鸣,给天山深处带来了生机。

近几年,越来越多的战友写回忆录,出版图书。有个人单行本,回眸人生经历、戎马生涯;有集体创作合集,或记录一项工程,或追忆一个集体。这些图书,看似是私人的,或是一个兵种的。但每个人的人生道路,无不打上时代的烙印。个人的历史,兵种的历史,也是人民军队与民族、国家的历史。

从这个意义上说,铁道兵的书,记录的是一代代军人,从事中国铁路建设的伟大事业,是很有价值的。我是收藏爱好者,从收藏角度看,有些书当时并不稀罕,若干年过去,却异常珍贵,比如我们现在想寻找早期铁道兵基层编印的书籍,就有大海捞针的难度。故此,未来的人们,会感谢陶福星们,用辛劳、智慧,抢救、书写了铁道兵的历史、人民军队与共和国的历史!

照片由作者提供

(编辑: 老粥)