归途遐想

睁开眼睛,蓦然惊觉——今日竟是重阳。

二〇二五年铁道兵文化公益基金研讨会刚刚落下帷幕,此刻我正躺在南下返程列车的卧铺上。车身轻摇,如母亲哼着古老的催眠曲,将我包裹在恰到好处的舒适与惬意里。这安眠的本领,是自幼在铁道兵修建的千里铁线上辗转养成的。只要一踏上火车,无论是硬座还是卧铺,那有节奏的铿锵声便成了最好的安神曲,总能让我沉入最香最甜的梦乡。

自一九五七年我诞生于成昆线旁的简易房舍,到如今年近七旬,那吱吱呀呀“吟唱”着的绿皮车,早已不仅仅是一种交通工具。它是我全部情感的载体——对家的眷恋,对亲人的思念,尤其对铁道兵那支绿色队伍绵长而清晰的回忆,都在这特定的空间与声响中,变得可触可感,历历在目。

说起来,上一次享用这样的软卧,少说也是四十年前的旧事了。那是父亲从铁道兵转业至安康列车段任段长,我持着“铁路职工硬席探亲免票”从合肥前去探望。偶尔,那张浅绿色的免票会被列车长“升格”,让我得以走进这略显神秘的黄色包厢。对于我们这些在大西南深山峻岭里长大的“铁二代”而言,这几乎是所能想象的、关于旅途的最高礼遇。

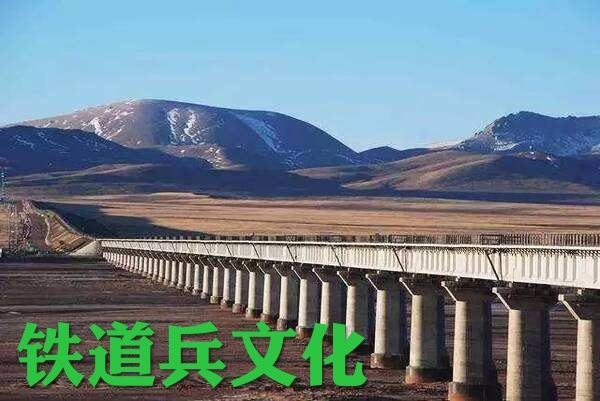

车窗外,山河流转;脑海中,却是方才会场上那些白发苍苍的身影。他们每一位,都曾是成昆线、襄渝线、青藏线上的钢铁脊梁。“逢山凿路,遇水架桥”——这八个字背后,是他们以青春与热血铸就的传奇。那英姿飒爽、血气方刚的岁月,成了他们此生最珍贵的回望。

会间,有幸拜读了梅梓祥主任的《铁道兵,天天让人心头滚烫》与朱海燕总的《重新入伍》。那质朴无华的笔触,深情款款的叙述,将铁兵往事勾勒得如在目前,让人心潮起伏,久久不能平息,更不敢有片刻遗忘。

这眼前哪里是济济一堂的作家、诗人、书画家?分明是英雄的铁道兵部队,在新的年代里又一次新的列队集结,一次精神的整队!

铁道兵啊,我那如松之劲、如花之灿的往昔,被老战士们一笔一画写进字里行间,染透竹宣纸张,更深深刻进每一位古稀之年却依然滚烫的老战士心头。

更令我动容的,是见到了一些比我更年轻的“铁二代”、“铁三代”。他们有搀扶着爸爸,妈妈,或还有爷爷的,眼中闪烁着同样的光,为同一个铁道兵的故事心潮澎湃。这,不就是铁道兵精神生生不息的希望所在么?

今又重阳,列车远行。愿我所有前辈与战友,归途顺遂,身体康健,此情常在。

编辑:开门见喜