散文:西门江的故事【原创】

朋友,坐下来,喝杯茶,听我给你讲一个关于一条江的故事。这条江不大,在中国蜿蜒如网的江河谱系里,它可能连个注脚都算不上。但它流淌的,不仅仅是水,是千年的珠光、海潮的叹息、异乡人的乡愁,还有我们每个人心中那条,介于“出发”与“归来”之间的,永恒的河流。

——这就是广西合浦的西门江。

一、 珍珠与江水:映照千年的“微尘”与“宇宙”

咱们中国人爱玉,也爱珍珠。那温润的光泽,不像钻石那么咄咄逼人,是一种内敛的、月光沉淀下来的精华。而合浦,正是这月华凝泪、珠还合浦传说的故乡。

你想象一下,两千多年前的汉代,这片土地上没有如今的车马喧嚣。眼前的西门江,也远比现在开阔,它像一条懒洋洋的青灰色绸带,慢悠悠地摆动着,一头扎进南中国海的蔚蓝怀抱。江面上,不是游船,而是一艘艘吃水很深的木船,船工们喊着号子,把一筐筐的南珠——那种饱满、莹润,带着淡淡虹彩的宝贝——搬上船。这些珍珠,是要沿着海上丝绸之路,驶向未知的远方的。

今年夏日,我曾在一个暮色四合的傍晚,站在西门江的老码头遗址旁,脚下是磨损得圆润的青石板。闭上眼睛,仿佛就能听到历史的回响:驼铃在陆上叮当,而在这里,是海潮与船桨的合奏。那些珍珠,从采珠人“以人易珠”的悲壮风险中得来,被商人摩挲,被官吏登记,最终被小心翼翼地装入锦匣。它们的目的地,可能是长安未央宫里贵妃的云鬓,也可能是罗马元老院贵族袍服上的点缀。

一颗珍珠,在合浦看来,或许只是一件珍贵的物产;但一旦它顺着西门江入海,踏上航程,它就成了一个符号,一个东方富饶与文明的微小见证。它让一个坐在罗马宫廷里的贵族,通过这粒温润的光泽,去想象一个名叫“赛里斯”(Seres,即丝国)的遥远国度。

你看,这不就是哲学吗? 一颗微小的珍珠,与整个浩瀚的文明宇宙相连。我们每个人,何尝不也是一颗这样的“珍珠”?看似微小,被生活的江水裹挟,但我们身上承载的,是家族的记忆、地域的文化、时代的烙印。我们每一次微小的选择、一次善意的举动、一件用心的作品,都像那颗珍珠一样,会被投入时间的洪流,其涟漪会扩散到我们想象不到的远方。佛家讲“一花一世界,一叶一菩提”,在这西门江边,便是“一珠一宇宙”。我们渺小,但我们并非无足轻重;我们的生命短暂,但我们所承载和传递的,却可以无比悠长。

二、 江水里的“异乡客”:当“根”与“路”交织

西门江有意思的地方,在于它是一条“迎客”的江,也是一条“送客”的江。它见证的,不仅仅是货物的流通,更是人的聚散,是文化的交融。

合浦有个地方,叫“东坡亭”。大名鼎鼎的苏东坡,这位宋代第一流的文人、命运的漂泊者,晚年被贬海南,就曾从合浦这里,沿着西门江的脉络,踏上他悲壮的旅程。我常常想,当苏轼站在江边,看着这与中原截然不同的南国风光:高大的棕榈树、湿热的空气、听不懂的俚语,他是什么心情?

他一定是孤独的。“茫茫海南北,粗亦足养真。”他的诗里,有无奈,也有随遇而安的旷达。西门江的水,映照过这位文化巨子的憔悴面容。他在这里留下的足迹和诗篇,就像一颗文化的种子,落入了合浦这片本就丰沃的土壤。一个中原顶尖的文人,与一个边陲的海港,通过这条江,完成了一次深刻的文化“嫁接”。

但这还不是全部。几乎在同一历史时空,西门江也迎来了另一批“异乡客”。在合浦的考古发现里,有大量的古波斯陶壶、琉璃珠碎片。你可以想象,一个穿着长袍、深目高鼻的阿拉伯商人,风尘仆仆地从海上而来,顺着西门江进入合浦港。他可能在江边的市集上,用生硬的汉语比划着,售卖他的香料、琉璃,同时好奇地打量着这里的珍珠、丝绸。

这画面,不就是一幅生动的“文明对话”图景吗? 中国的文人,带着儒家道统的烙印,在这里思考人生宇宙;波斯的商人,带着伊斯兰文明的印记,在这里寻求财富梦想。他们或许曾在同一条江边漫步,在同一片星空下思乡。

西门江,就像一根文化的“竹竿”,挑起了两端截然不同的世界。它告诉我们,“根”是重要的,它给予我们身份和归属;但“路”同样是重要的,它给予我们视野和新生。固守一处,文化会逐渐板结;而不断行走、碰撞、交融,文化才能像江水一样,保持活力与清澈。我们现代人,不也常在“故乡”与“他乡”、“稳定”与“闯荡”之间徘徊吗?西门江的故事仿佛在说:安心扎根,也勇敢上路。你的故乡,可以成为别人的远方;而别人的故乡,也可能成就你的诗和远方。

三、 “咸”与“淡”的哲学:西门江的“中庸”之道

如果你仔细观察西门江,会发现它有一个非常独特的地理特征:它是一条感潮河。也就是说,海水涨潮时,咸涩的海水会倒灌入江;退潮时,上游的淡水又会将江水刷新。日复一日,年复一年,江水的味道,总是在“咸”与“淡”之间,动态地平衡着。

这像极了合浦,乃至整个岭南文化的性格,也像极了中国智慧里最高明的“中庸”之道。

“咸”,是海洋的基因。 它代表着开放、冒险、务实和商业精神。古代合浦人驾船出海,与风浪搏斗,与异域交易,没有这点“咸”味,没有那股闯劲,哪来的海上丝绸之路始发港的辉煌?这种精神在今天合浦人、广东人、福建人身上依然明显:敢为天下先,注重实效,不尚空谈。

“淡”,是农耕的本色。 它代表着坚守、传承、乡土情谊和人文底蕴。合浦背靠的,是广阔的内陆农业文明。这里的人们也耕田读书,也讲究宗族邻里,追求一种安稳、本分的生活。苏轼带来的中原文化,在这里沉淀下来,就是一种“淡”的滋养。

西门江的奇妙就在于,它不全是咸,也不全是淡。它是在咸淡交汇中,找到了一条生生不息的活路。全是咸,则生命无法滋养,变成死海;全是淡,则困于一隅,失去活力。唯有在这咸淡交织中,才能孕育出最丰美的生态——红树林在这里茁壮成长,各种咸淡水交汇处的鱼虾异常肥美。

这不就是我们该追求的人生和处世状态吗?

· 对待传统与现代: 我们不能完全固守传统(全是淡),那会僵化;也不能全盘否定,盲目追逐新潮(全是咸),那会迷失自我。最好的方式,是像西门江一样,让传统的“淡水”与现代的“咸潮”相互激荡,在交融中创造出新的生命力。

· 处理人际关系: 太过热情亲近(咸),可能会让人压力倍增;太过冷淡疏远(淡),又会失去人情味。保持恰当的距离,有亲有疏,有情有理,这才是舒服的相处之道。

· 看待个人得失: 人生有起有落,有顺境(淡水的滋养)也有逆境(咸水的苦涩)。我们要学的,就是西门江的包容与淡定,潮来则受之,潮去则顺之,在动态中保持内心的平衡。

这条江,用它日夜不息的潮汐,无声地宣讲着“执两用中”、“过犹不及”的古老智慧。它告诉我们,真正的强大和智慧,不在于极端,而在于那种包容矛盾、并在矛盾中寻得平衡的能力。

四、 最后的船歌:当“旧桥”凝视“新城”

时间快进到今天。我站在西门江上的一座老桥上,桥是民国时期建的,带着拱券,桥身斑驳,爬满了岁月的苔痕。这就是“还珠桥”,名字依然守着那个千年的梦。

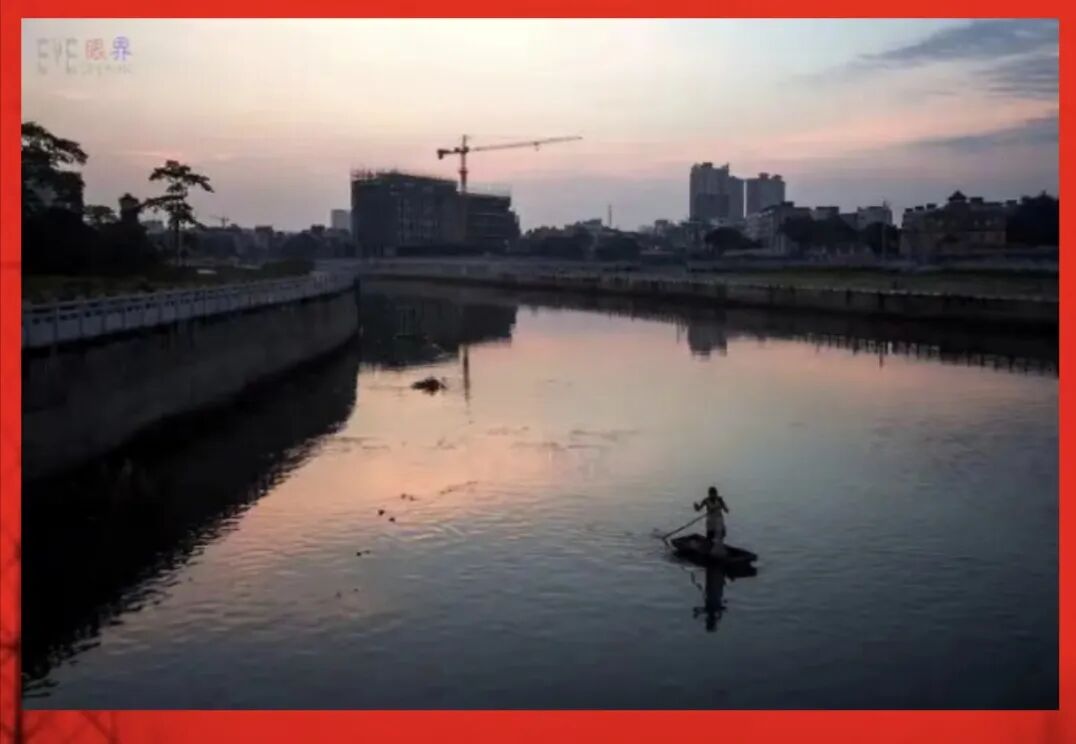

桥下,江水依然在流,但已不复当年的繁忙。大型的货轮早已不再来这里,江面显得宁静,甚至有些落寞。几艘小渔船“突突”地驶过,船上的渔民撒网、收网,动作缓慢,仿佛是从历史画卷中剪裁下来的一角,与周围的世界有些脱节。

而抬起头,桥的那一边,是合浦的新城区。高楼大厦像雨后春笋般拔地而起,玻璃幕墙在阳光下闪着刺眼的光。汽车的喇叭声、工地的施工声,隐隐传来,构成了一曲现代都市的交响乐。

老桥像一个沉默的智者,横亘在旧时光与新时代之间。它见证了西门江从时代的中心,退居到生活的背景。当年的“C位”主角,如今成了人们散步、钓鱼、怀旧的风景线。这是一种失落吗?或许是。但我想,这更是一种转化。

海上丝绸之路的实体功能,已经被现代化的深水港、航空网、互联网所取代。合浦作为交通枢纽的“高光时刻”已然过去。但西门江所承载的那种精神——开放的胸怀、交融的智慧、在动态中平衡的哲学——却从未过时,甚至在这个全球化与本土化激烈碰撞的时代,显得愈发珍贵。

那条江,不再需要运送珍珠和丝绸去证明自己的价值。它的价值,已经沉淀在两岸的土地里,流淌在合浦人的血脉中,写进了中华文明与其他文明互动的宏大叙事里。它从一条“功能之江”,蜕变成了一条“文化之江”、“精神之江”。

五、你我的“西门江”

故事讲到这里,该收尾了。西门江的故事,是合浦的,是历史的,但归根结底,也是我们每个人的。

我们每个人的生命中,或许都有一条“西门江”。

它是我们内心的 “微尘与宇宙”——我们渴望确认自身的独特价值,同时也渴望与更广阔的世界连接。

它是我们面临的 “根与路” 的抉择——是安守故土,还是奔赴远方?而智慧告诉我们,此心安处,便是吾乡。

它是我们处世需要的 “咸淡平衡”——如何在坚守与开放、理想与现实、激情与理性之间,找到那个让自己舒适、也让关系和谐的动态平衡点。

它也是我们必然要经历的 “新旧交替”——我们总会从人生的舞台中心慢慢退下,总会告别一些辉煌与喧嚣。但生命的价值,不在于始终站在聚光灯下,而在于你是否完成了从“功能”到“意义”的升华,是否将一段经历,酿成了可以滋养后人的故事与智慧。

所以,朋友,下次当你感到迷茫、徘徊、挣扎于选择时,不妨想想广西合浦的这条西门江。想想它的珠光、它的潮汐、它迎来送往的异乡客、它那座凝视着新城的老桥。

它不言不语,却已回答了一切。它只是一条江,却仿佛流淌了整个世界。

愿你,也能找到并守护好你心中的那条西门江,让它带你奔赴山海,也引你安然归来。

(以上图片系据网络图制)

编辑:开门见喜