军营生活散记之一《我穿上了绿军装》

按语:拙文《“两弹一星”开路先锋英雄师》(上下)在《今日头条》发表后,当年曾身历其境的前辈、我的首长和战友、以及中铁二十局的同志,纷纷来电话或短信,希望我再多写点,因为那是我们共同的经历、共同的荣耀,它能让我们同频共振。

又到征兵季。每到此时,总会不由自主地回想起当年自己穿上绿军装的点点滴滴。这组文章回顾了我当上铁道兵,先后参加成昆铁路、襄渝铁路和青藏铁路一期工程建设的经历和见闻,全文共十二篇,每篇既各自成文,又互相关联。谨以这组文章献给光荣的铁道兵,献给当年并肩战斗的战友,献给我们的激情岁月!

一九六九年是载入我们国家史册的重要一年,也是我人生旅途的转折之年,那年十二月十二日我应征入伍穿上了绿军装。

那年国家国际安全面临严峻挑战。中国和苏联之间意识形态尖锐对立,严重影响到正常的国家关系,以至于爆发乌苏里江珍宝岛武装冲突,一九六九年三月二日、十五日和十七日,先后发生三次战斗,史称“珍宝岛自卫反击战”,世界为之震惊。到八月十三日,又发生新疆铁列克堤边防站巡逻分队遭苏军袭击事件。面对严峻的国际局势,当年四月二十八日,毛泽东主席在中共九届一中全会号召全党“要准备打仗”;十月十七日,中国人民解放军总参谋部发布“一号战斗令”,全军进入紧急战备状态。北京等北方城市开始进行大规模疏散,到处挖防空洞,修建人防工程。在全国“提高警惕、准备打仗”的浓郁战备氛围下,我走上了从军之路。

那年我两次参加应征体检:三四月份春季征兵,体检时因兴奋过度血压升高被刷了下来;同年五月,眼看考大学无望,于是将户口从学校转回家乡。到了冬季,再次报名应征,体检顺利通过。接到入伍通知霎那间,心中亦喜亦忧五味杂陈。离家前,亲朋好友纷纷前来道贺,父母亲设宴热情款待。

十二月九日,是我入伍前在老家呆的最后一天。晚上,母亲催促我洗澡换衣,瞅着镜中穿上崭新军装的自己,种种思绪随风飘散,军人豪气油然而生。父亲进来,盯着换上军装的儿子久久没有做声。家谱记载,大清乾隆朝我的先祖出了位进士,任过湖南沅江县令,父亲因此信奉“养儿不读书,不如喂头猪”,他对我的人生规划可能没有当兵这一条,但我却成了一名军人。乡村的夜晚万籁寂静,我和父亲围炉而坐,借炉温驱赶寒气。父亲经历过战争年代,深知军人要面对死亡。他一边抽着烟,一边不厌其烦地叮嘱我到部队应注意的事情,尤其要注意人身安全。父子俩漫谈到雄鸡唱白东方,母亲进来提醒我洗漱吃饭收拾行李。

我享受了那个年代人们给予军人的最高礼遇,披红戴花在锣鼓声中到公社集合。母亲抱着小妹牵着大妹,大弟和小弟帮我拿着背包高高兴兴地送我出门。

十二月十日,公社隆重召开欢送大会,会场设在一座水闸旁边的树林里,这是我上小学时每天的必经之地,当年的小树已经长成遮天蔽日的参天大树。全公社有十二人应征入伍,指定我担任领队。欢送仪式结束后,即登车到县城集结。八百多名身着绿军装的入伍青年在亲友簇拥下,陆续从各个区场社队来到县城集中。当晚中南民族学院的学生在礼堂举行欢送入伍新兵慰问演出。

十二月十二日拂晓,满载新兵的车队开拔,穿过贴满欢送标语口号的大街,迎着薄雾冷风一路向东北前行,傍晚时分到达湖北黄陂祁家湾。我们这班弟兄编入武字四○四部队三连一排四班,驻扎在黄陂第五中学。现在还记得连长徐志祥、指导员王庭旭、排长王振河、副排长明进前、班长左永华。

新兵训练一切都强调紧张、规范、有序。睡觉是地上铺干草的大通铺,天冷,人睡在上面产生的热气使铺草很快潮湿发霉,那湿冷让人联想到杜甫名句“布衾多年冷似铁”,辗转难以入睡;练习叠“豆腐块”被子的活儿曾耗费我们不少精力。洗涮就在水塘边用脸盆舀带冰碴子的冷水洗脸刷牙洗衣;洗澡是按排序轮流到指定地方去洗,还不是天天洗。伙食有荤有素,比家里好。新兵训练很紧张,成天立正、稍息、据枪瞄准、刺杀、投弹,以及单兵战术、班排战术,夜间演习……。尽管寒风嗖嗖,仍得趴在地上练习据枪瞄准,风沙吹得睁不开眼睛也得练;练习投手榴弹,胳膊肿得抬不起来还得练。艰苦的训练将刚穿军装时的兴奋劲儿消磨殆尽,有的战友开始想家,有的挺不住哭了。我得不时安抚弟兄们,巴望训练早点结束。

紧张训练之余,我抽空为班排黑板报写稿,内容都是训练见闻、好人好事。有一天,新兵团政委牛庚子和军务参谋林学江来连队检查,看了班排办的板报专栏,对我的稿子留下了好印象,特地让指导员找我去当面了解情况。过了几天,指导员对我说,新兵团成立报道组,赶快收拾行装到新兵团团部报到。团部在祁家湾镇上,紧靠邮电所。报道组另两位成员是湖北钟祥的幸绍德和广东江门的霍子荣。我们每天分头到各新兵连收集情况,晚上写稿发给报社或师政治部。有空我也帮助新兵团团部书记员抄抄资料、刻刻蜡板。牛政委之所以挑选我到报道组,看上我写的稿子是一方面,另一方面更可能是看上了我的学历,当时像我这样正儿八经考上高中的算是“高学历”。新兵训练尚未结束,林参谋问我愿不愿意到团司令部军务股,对一个新兵来说这无疑是天降喜讯,傻子才不愿意呢!

训练结束,新兵归建。一九七○年三月四日,开往四川的新兵军列徐徐启动,目的地是四川西昌地区,任务是参加成昆铁路建设。还有大部分新兵则直接从祁家湾坐军列经汉丹铁路到丹江,再换乘汽车经十堰到白河,再乘船或步行到襄渝铁路白河至吕河沿线工地,参加襄渝铁路建设。公社一同入伍的兄弟们分配去了铁道兵第十一师五十五团。

三月八日黎明,军列在四川峨边停下;三月九日换乘汽车翻越凉山彝族自治州大小凉山。我们排成两队依次登车,在车厢里相向站立,再将背包、提包靠脚放下,人坐在背包上,小挎包和水壶就放在腿上。车厢后部角落放有一个带盖的小桶,以备行车途中有人内急用。另一边的角落放有一个筐,里面放着铁十师峨边转运站准备的面包。车厢上架着帆布篷,人上齐后,将后面帘子拉下,只剩前面两个透气窗,它也是我们的观景窗。山上白雪皑皑、古树参天,还有茅竹、枯草、朽木、溪水……。车队时而盘旋在山岗,脚下是茫茫云雾;时而穿行在峡谷,两边是悬崖峭壁。山沟里积雪结成冰盖,放出耀眼银光;泉水银帘似从山顶挂下,撞击岩石拍起冲天浪花,轰鸣声在山谷隆隆回响……。车队在狭窄的山道上盘来旋去,车内人摇晃得苦不堪言。

三月十日中午,我们到达铁十师(代号五七六○部队)师部驻地西昌。晚饭时分,抵达铁道兵四十七团团部驻地——西昌地区德昌县小高公社,团部官兵敲锣打鼓列队欢迎。从三月四日至三月十日连续七天七夜火车汽车长途行军,大家都疲惫不堪,在招待所整整休息了一天。三月十二日,团部正式宣布新兵归建,我到四十七团司令部军务股报到。股长李长禄亲自谈话,告诉我先到一营一连接受锻炼,然后再回到军务股,当天即派车送我去一连。一连担负成昆铁路芝麻地隧道出口施工任务,连长程凤田、指导员赵祥根将我安排到了四排十五班,我的军旅生涯就此开幕。

作者简介:刘时运,一九六九年十二月应征入伍,在铁道兵第十师服役,先后参加成昆铁路、襄渝铁路、青藏铁路建设。一九八三年确定转业,一九八四年二月到铁道部第四勘测设计院工作。曾参加铁道部《中国铁路旅客车站设计指南》(二00六年出版)和《中国铁路志·建设管理卷》的编纂工作。工作之余笔耕不辍,著有《厚德集》。

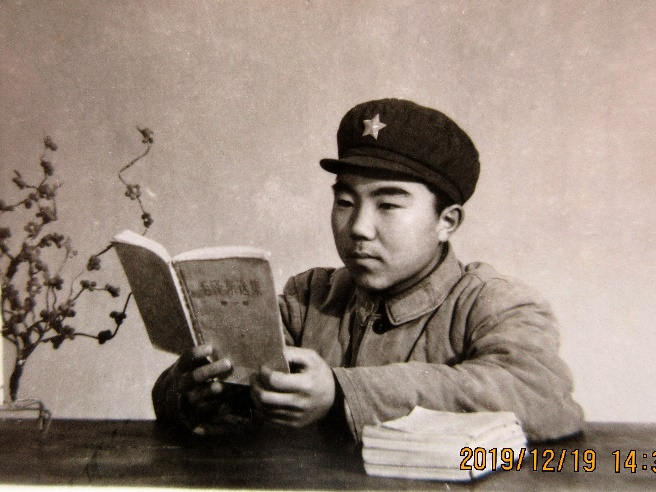

图片说明:

1、刊头、刊尾图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜