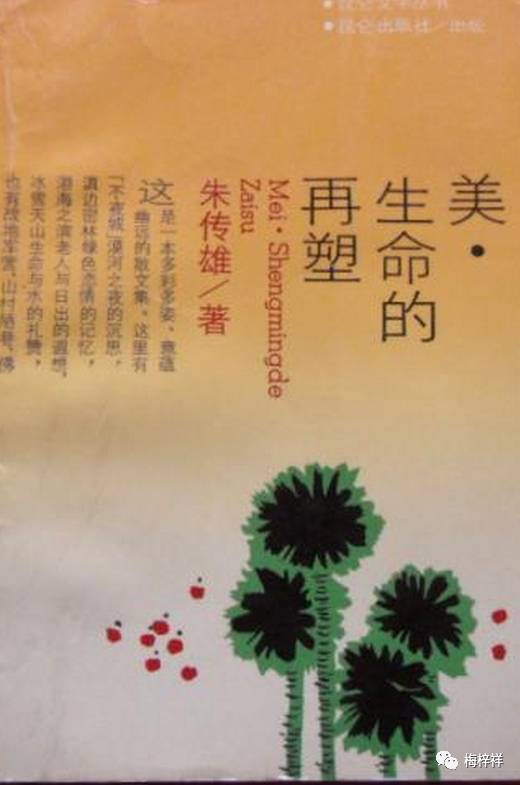

今天是介绍铁道兵作家朱传雄的最后一篇。选发朱传雄散文集《美•生命的再塑》中的同题散文《美•生命的再塑》。这篇作品是应《小说月报》杂志社之约而作。《小说月报》选载《去意徊徨》后,反响强烈,杂志社为此做了专辑,选登读者评论和责任编辑朱传雄的“编辑札记”。传雄在这篇散文中,将《去意徊徨》的诞生过程,作者经历的坎坷经历,作品出版的艰辛等,一一向读者报告。

只有读过《美•生命的再塑》,才能全面了解朱传雄,才知道什么是“为人作嫁”“伯乐”等编辑的优秀品德,才会懂得一个出版人可以到达怎样的善与美的高度。

传雄,一生将要建筑一座宏伟是大厦,天地不仁,他仅仅开始一个旗开得胜的奠基仪式……

美•生命的再塑

朱传雄

他曾是命运的宠儿。二十四岁,聪颖,潇洒,正值青春韶华,篮球场上的主力队员,操作室里的技术尖子,还有一个美丽温柔的未婚妻——小王,他们约定半年后结婚,要去北京、上海度蜜月。然而,一场无情的大火,顷刻便吞噬了一切:双目失明,双手残废,左腿僵曲,头部焦枯,耳廓、鼻子和眼睑没有了,嘴唇裂开十厘米……

整整十四天的昏迷,他奇迹般地苏醒过来。他不敢思考未来。面对无际无涯的黑暗,他感到孤独,绝望,害怕同情和怜悯。他想死:服毒,跳楼,割断动脉,推倒输液架……可是,残缺的肢体,连自杀的能力也被剥夺。唯有绝食。他不吃不喝,企图以此来结束自己的生命。

谁也无法阻拦。只有一位向来百依百顺的小护士哭了,向他大声宣布:你死吧!为了抢救你的生命,国家已经花了几万元,部队派出四十多人轮流看护,你的体内输了一万CC鲜血……你死吧!死吧!

他颤栗了。这才明白,他已经不只属于自己。他的心流着血,发出悲怆的呼喊:我不是不想活着,可我怎么活呀……

他不得不面对现实,勉强地活下去。可悲的是烈火毁坏了他的肢体,却偏偏留给他一个健全的大脑,让他无法抹去那些刻骨铭心的记忆,一刻也无法停止那些痛苦的反省与思索。他硬着心肠,掐断了爱情的花蕾,中断了同外界的联系;白天他不敢下楼,甚至害怕自己的容貌惊吓了庭院中啁啾欢叫的鸟儿。直到有一天,一位不速之客欺他眼瞎,毫不客气地偷走他床头的录音机,人们都忿忿不平,骂小偷缺德,他却开怀地笑了:“原来世人并不都比我优越,只配怜悯我,还有不如我的哩!”

正是从这一天开始,他萌发了生活的信心和勇气,决心再塑一个自我,重新撑起希望的风帆,并毅然选择文学创作作为新的人生的支点。

两年之后,当我收到他的自传体小说《去意徊徨》的初稿时,并不了解这一切。只知他叫刘琦,一个烧伤住院治疗的残废军人。作品断断续续,结构散乱,而且错漏百出。可是,透过粗糙的文字,却使人看到一个活生生的灵魂在厄运面前苦闷、彷徨、绝望直至顽强奋起的痛苦历程和心理轨迹,以及特殊情况下的生活、友谊与爱情。凝聚了一个残疾人对人生的独特理解与体验,是一曲顽强的生命的颂歌,人世间真善美的实录。

像在泥沙中发现珠宝的闪光,我坐不住了,立即写信请他修改,随后又寄出详尽的修改提纲,从人物,情节,到语言、结构,一一细列,供他参考。然而时间一去数月,修改尚未开始。这时我才知道,他的写作全凭口述,请陪护的战友记录。而他嘴唇尚未修补,发音不准,一首36个字的小诗,尚且记错了23字,何况洋洋十万余言的小说,修改实际上等于重写!

恰恰就在这时,一位医学教授亲自执刀,要为他重做鼻子。又是一场旷日持久的血肉撕博。六次手术,首先要用腹部的皮肉卷成鼻筒,成活后逐次上移:胸部,腮部,最后才到预定位置。每次移植,都与原处连着一线血肉,以便输送营养,避免坏死。这期间,他不能动作,也不能喊叫,必须牢牢捆在床上,一捆几十个昼夜,像囚犯活活忍受酷刑……

我决定求助于他原先所在的部队。不久,部队果然派出一位年轻人,协助刘琦改稿。遗憾的是,他们的合作一开始便不很愉快。刘琦决定亲自动笔,只让年轻人帮忙誊抄。他请人买来塑料软笔,套在残臂上,凭着右眼一丝微弱的光感,靠记忆和估测落笔,终于在白纸上歪歪斜斜地写出了第一个字!

消息传来,我为他高兴,却也感到隐隐的忧虑。就在那个湿热的夏季即将结束时,收到了他重新写出的二十万字的第二稿。果然不出所料,这是一部睹气之作。初稿中特定的情绪、氛围不见了,那种独特的刻骨铭心的感受与体验没有了,剩下的至少散漫的过程、空泛的议论外加插科打诨。我很失望,也有些生气。真想直言:我的小兄弟,缪斯无情,从不施舍怜悯。在这个世界上,也许唯一无法凭借侥幸获取成功的便是文学啊!但我必须克制,一天之中,我连续发出三封信,都是安慰与鼓励,并保证陪他到底……

虽然措辞委婉,但他明白这是一次惨败,感到深深的不安。在挫折面前,需要慰藉,需要反省,也需要重新武装自己。从那时起,我们的通信更加频繁。他的每封来信都是厚厚一叠,一笔一画,展现着他在思想之路上不屈不饶、义无反顾的足印:他参加了黑龙江《作家之路》文学创作函授中心学习;他订了七种刊物,天天请护理员帮助阅读;每次手术他不让医生追加麻药,以防损坏大脑;为了锻炼记忆力,他学会了盲棋,甚至背诵字典……

元旦前夕,有人要去上海,我特地给他捎了一盘磁带,上面录着我上中学的女儿唱的儿歌《熊猫咪咪》——

咪咪呀咪咪请你相信,

我们没有忘记你……

若干年前,在我重病缠身、处境艰难的时候,女儿为我唱过这支歌,那天真的童声催我热血涌流,潸然泪下。今天,我把它捎给刘琦,愿我们理解,心心相通。

很快,我变收到他的来信。他在信中描述了那个动人的场面:随着录音机的转动,孩子的歌声在小小的病房回响起来。病友们来了,医生护士也来了,合着那亲切的旋律,大家跟着一齐唱起来:

请让我来帮助你,

就像帮助我自己;

请让我去关心你,

就象关心我们自己——

这世界会变得更美丽!

就在这封信后不久,《去意徊徨》第三稿宣告完成,经过一位无私的协助者——原铁道兵文化部的崔金生同志夜以继日的精心整理,十五万字的书稿工工整整地摆在了我的案头。那天夜里,我躺在床上,怀着急切而兴奋的心情一口气读完,已是凌晨三点。窗外,月色溶溶,白杨的枝干在寒风中无声地摇曳。我翻身下床,又一次书写一天之中给他的第三封信。我向他祝贺:《去意徊徨》将列入我社出版的重点书目,向建军六十周年献礼……

今年七月,全军英模会在北京召开。刘琦作为兰州军区的代表,光荣地出席了大会。经过四年的交往,我们第一次见面了。拥着他那温暖的残臂,干枯的躯体,我的心不由一阵阵颤栗。生命真是个迷。有人说过,人正式在痛苦和征服痛苦的拼搏中,最高限度地感受和享受生命,人生顶峰是笑一切悲剧。可我说,刘琦,你能活着,本身就是超越自然的奇迹!

我们的谈话无拘无束,如同久别重逢的兄弟。他感谢我,我也感谢他,我们一齐大笑:那就谁也不必感谢谁吧!

他向我介绍了护理他的阿姨——沙雪云,一位伟大的女性。将近两千个日日夜夜,她用无私的母爱、人间的温暖和崇高的责任感,弥合着他那破碎的生命……

他打开相册,让我看到了一位南国少女独坐河边的倩影。她曾以火热的情怀,大胆的表白,在他寂寞的心中荡起一片涟漪……

他套上软笔,表演了书法。那流利的字迹,带着生命的节律,象一支无声的歌……

最后,我们在一起合影留念。他说他太丑,可算“世界之最”。但我却以为非。我说,你征服了痛苦,征服了厄运,站在人生的峰顶,完成了美的礼赞。因为美,不仅在于自然,在于和谐,而且在于自我的超越,生命的再塑,那才是惊心动魄、给人无穷启迪的啊!

一九八七年八月于北京

附刘琦简历——

刘琦,1957年出生于陕西西安,1972年12月入伍,1981年4月,他为救因液化气爆炸而深陷火海的男婴不幸致残,全身烧伤面积达93%,其中三度烧伤达40%,双目失明,失去了耳廓、鼻子、眼皮、嘴唇、双手和一条腿。他凭着坚强毅力进行文学创作。1983年,口述完成了自传体长篇小说《去意徊徨》的初稿。1985年,他的右眼经过治疗有了微弱的视力,于是用笔绑在右残臂上,开始《去意徊徨》的再次创作,并将作品投寄解放军文艺出版社。经解放军文艺出版社编辑朱传雄指导,原铁道兵文学创作组崔金生协助,1987年《去意徊徨》正式出版。《小说月报》转载,《农民日报》连载。上海人民广播电台全文播讲。荣获《昆仑》1987年优秀文学奖;1987-1988年度全国优秀中篇小说奖。被团中央评为年度十本向青年推荐的好书。刘琦自强不息的精神被广为传诵,全国多家报刊、电台宣传,中央电视台播放以他事迹为题材的电视报告文学《路》。刘琦被兰州军区荣记二等功,授予称号,并出席全军英模代表大会。

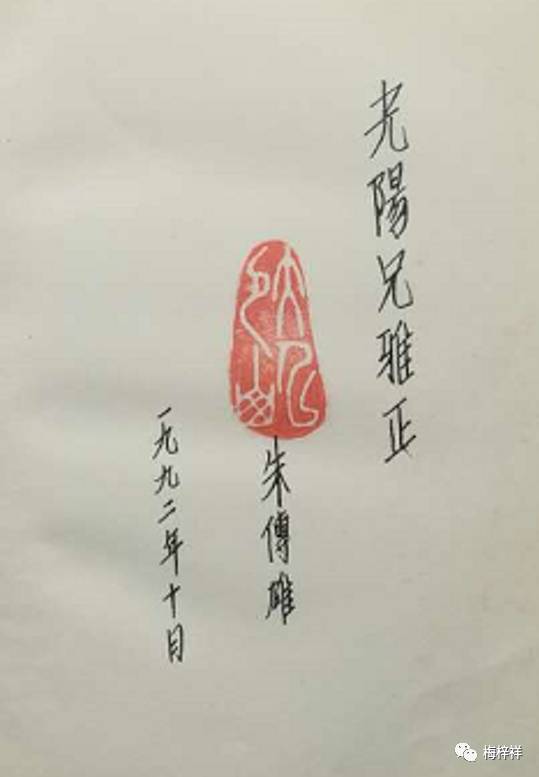

李卫华战友将战友群里怀念朱传雄的留言发给我。其中,刘光阳战友追忆传雄的文章,我感触良多。世界上没有无缘无故的爱和恨。人们对铁道兵的感情,就是在这些平平常常、日积月累的战友之间的互相帮扶的小事情上,不断得到升华,以致终生不能忘怀。许许多多战友的成长、进步,无不得益于正直、善良的领导、战友的无私关怀与爱。我由连队到团机关,再到兵部报社工作,哪一步都有命中贵人的提携。我也是没齿难忘的。

忆朱传雄二三事

刘光阳

近两日见不少战友对传雄的缅怀,也勾起了我对他的一些回忆。

我第一次见到他是65年底下连队,看下面的墙报黑板报,到他们连队,发现他正在忙着弄墙报,其墙报水平令我眼睛一亮,在全团这绝对是最好的。我与他小谈一会,知道写稿、排版、美术基本上靠他一人,又知道他是高中毕业生,因当时身体有病未能考大学。参军前为平昌县报写过稿。我回团里向领导汇报,“发现了一个人才,若调宣传股或俱乐部将来必是骨干。”但问题是编制成问题,老俱乐部主任冯德辅调师里了,新主任王秀春到东川市搞“四清”去了,我64年9月调团宣传股主要是在宣传队工作,现在正值宣传队解散期间,把我留在宣传股我也是战士,分管一下俱乐部的一些事而已。宣传股已调了周光华(63年兵,是王年荣老乡)来跟着苏传森(50年入伍的贵州籍老新闻干事)一起搞新闻报道,也未提干,报道组另外还有杨世发、陈祥和,传雄无法进报道组。可贵的是当时团领导对这事的重视,用团机关马车驭手这个编制调机关来,这已是66年初了。最先把传雄放在广播室当了一段时间播音员,同时让他写点东西,老播音员徐海生(64年秋季兵江苏苏州人)就上电影组了。当时传雄的普通话实在不敢恭维,不少关系密切的同志私下说我怎么找这么一个播音员,我答复此人大有用处暂时放此而已。后周光华提干了,苏传森调走才把朱传雄放到宣传股。

当时我们政治处几个年轻人有点“小资”,晚饭后喜欢到县城边星宿桥一带散步,就像在白浪到白浪河一样。星宿桥离禄丰县城很近,是明代修建的,桥下是奔流不息的南盘江(现在星宿桥公园已是禄丰的游览胜地)。一次我正收了洗好晒干的被套在装棉絮缝,传雄说我笨手笨脚,一把抢过去几下就给我弄好了,一起去星宿桥散步。我上桥中间就躺在桥的石拦杆上,周光华、杨世发突然上前将我按在栏杆上,一个人按头一个按脚,让朱传雄“搜”我身上的钱请客,我当时一动也不能动,因桥下是南盘江……我与朱传雄、王年荣等还偷偷下南盘江游泳过,我们团政治处上下关系非常和谐親密。

66年5月团部搬到青龙寺,文革刚开始部队放电影《党的女儿》,当时我们非经常幼稚,感到电影把“革命战争”表现得太悲惨了,影片一开始那小女孩撕心裂肺的哭声和遍地火光、尸体等令人震撼的镜头,是渲染革命战争的恐怖,应该批判。我与朱传雄、周光华、杨世发四人就在青龙寺戏台下的小屋里非常认真的投入到革命大批判中了。我记得“战争以空前的惨祸唤醒了人民,历史将以火车头般的速度前进”这段列宁语彔就是传雄找出来的。在团里时,他的勤奋、刻苦、认真等都给大家留下了很深的印象。

在金沙江边时,传雄各方面已逐渐锻炼,并显出其杰出的才干,即使尚未提干,也是受领导表扬最多的,单庆伦主任开口必表扬传雄,反之常批评我,我笑说我与他正好一正一反。传雄说,“你那些也叫批评的话,我愿与你换。什么城市兵就是不如农村兵勤快,衣服没有农村兵洗得干净,你看刘光阳那军装我看怎么也没朱传雄洗的干净;刘光阳的床单也没有朱传雄洗的白等等,那哪是批评?是表扬你一心为工作,他那样笑容满面充满爱意的‘批评'我愿与你换”。

我与传雄相处,可谓到了“道义相砥,过失相规”的親密程度。七十年代中期,他因与一位比他晚几年入伍的写作骨干有点不愉快,他回团里来,我还声色俱厉地把他说了一顿,但并未影响我们之间的情谊。

他离开我们师以后,我们联系仍较密,我每次到北京必去看他。83年3月一月内我两次进京,两次都上他家去看他。他参加北京市大专自学考试,并首批毕业,也与我谈其中甘苦与趣事,他的大作也赠我。

传雄英年早逝实在可惜。

2017-05-11 00:06

编辑:兵心依旧