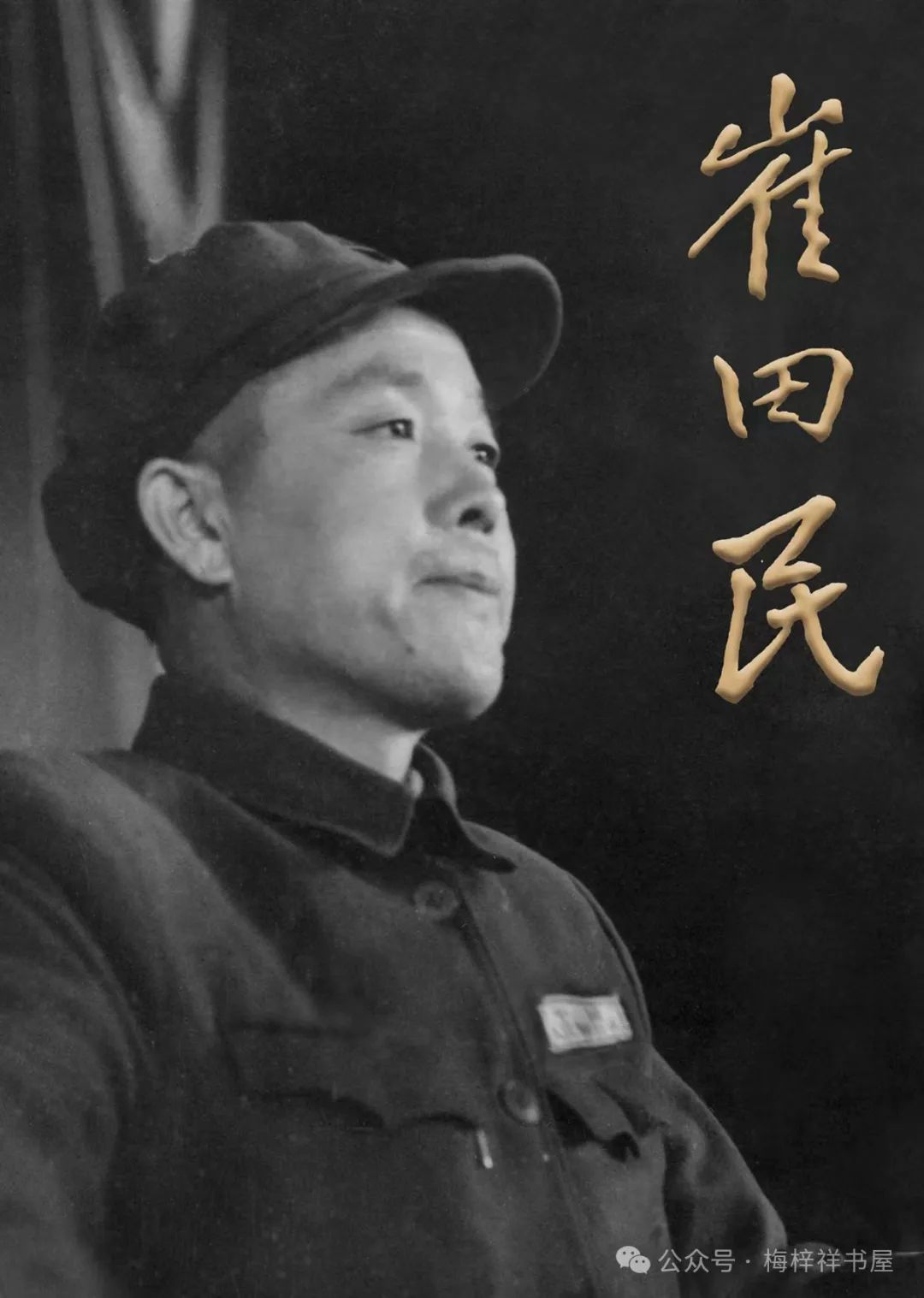

《崔田民》书摘:铁道兵情缘未了【原创】

梅梓祥导读:

崔田民将军1949年37岁出任铁道兵团副政委,1978年66岁调离铁道兵到二炮任顾问,人生最重要的30年奉献铁道兵。其中,担任铁道兵10年政委,铁道兵的全面建设处于鼎盛时期。但是,文革十年,他像许多老干部一样,遭受迫害,被关押5年,亲人及身边工作人员也受到牵连被批判。这是一段血泪史。

然而,比大海更广阔的是人的胸怀。崔政委以革命家的广阔胸襟,不计较个人恩恩怨怨,宽容、大度,原谅、宽恕对他“落井下石”的人。他的家人编著这部图文并茂的图书《崔田民》,与其说是整理、总结崔政委的个人历史,不如说是一部铁道兵的简史——铁道兵历史35年,崔政委领导、参加建设30年。这也是崔政委及家人献给铁道兵的一件珍贵礼物。

这篇《铁道兵情缘未了》,作者从报刊、书籍及网络上,搜集了大量史料,内容包括元帅、将军关怀铁道兵,人民群众热爱铁道兵;“情缘”来自铁道兵的奉献与牺牲,铁路沿线的一座座烈士陵园昭示着历史与未来……

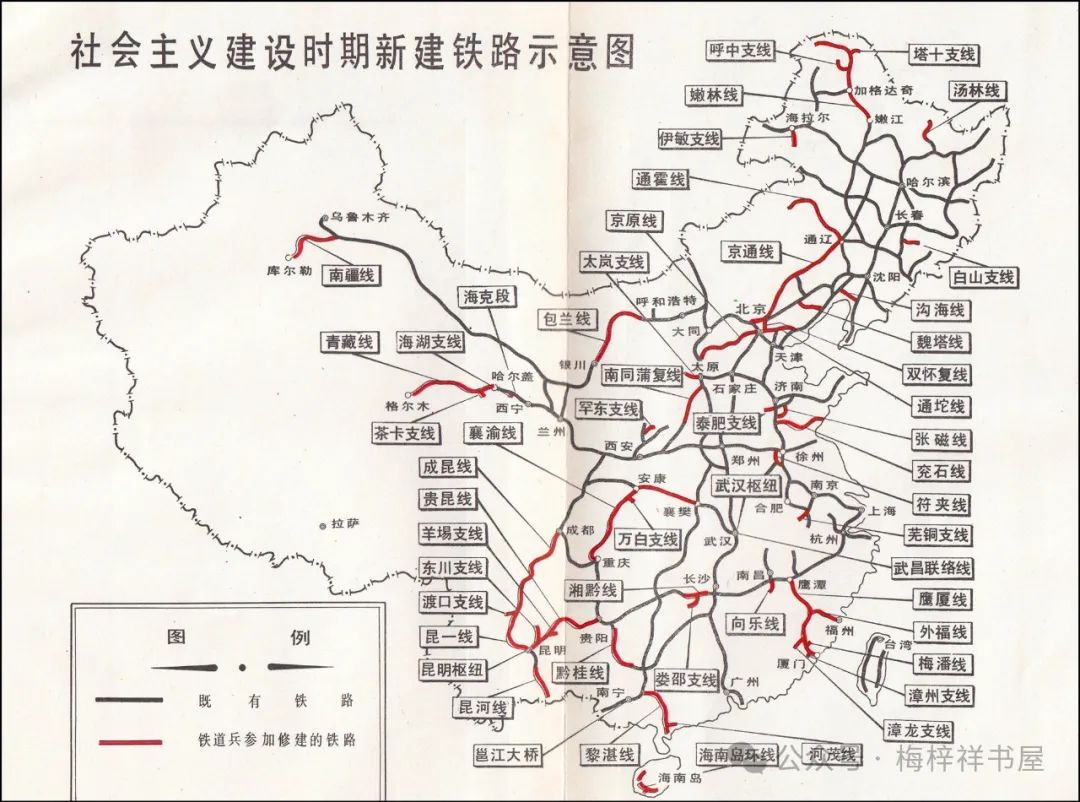

铁道兵在社会主义建设时期新建铁路示意图

崔田民参观中国革命历史博物馆(1978.12)

铁道兵情缘未了

1978年5月,崔田民调离铁道兵。

1982年4月,中共中央、中央军委决定撤销铁道兵的军队建制,整体并入铁道部,改制为铁道部的十个工程局。从1948年7月组建东北人民解放军铁道纵队,到1983年并入铁道部,铁道兵走过了35年的战斗历程。35年来,这支部队在解放战争和抗美援朝中抢修、抢建铁路4300多公里;在和平建设中,新建铁路干、支线12590多公里,为国家的革命和建设事业立下了汗马功劳,创造了光辉业绩,作出了特殊贡献。

铁道兵虽然撤销了,但35年来铁道兵数百万官兵铸就的铁道兵精神却踵事增华,发扬光大,这其中也凝结着崔田民在铁道兵近30年政治工作的心血和奉献。

回顾铁道兵的历史,铁道兵精神感动过无数人。

铁道兵指战员一顶帐篷、四海为家,一双铁脚、走遍天涯,长年累月钻山沟、住帐篷,走小路、修大路,舍小家、为大家,不讲价钱、不计报酬的牺牲和奉献精神赢得了祖国和人民的尊重和敬仰,在全国人民中享有崇高的声誉。

1958年,总政治部主任谭政题词赞美铁道兵“为国辛劳,全民歌颂”。总政治部副主任甘泗淇视察包兰铁路施工部队时说:铁道兵“成年累月地修铁路,修了一条又一条,是很艰苦的,但这也是铁道兵最大的光荣,是党和国家给予铁道兵的重大信任”。

1965年,著名的数学家华罗庚到成昆铁路施工现场考察,在地质复杂的莲地隧道里看到战士们站在齐腰深的水中打风枪,感动地流下眼泪,他动情地说:“大家公认我是数学家,多难的数学题我都能解出,但我却无法解出铁道兵战士对党和人民的忠诚。”

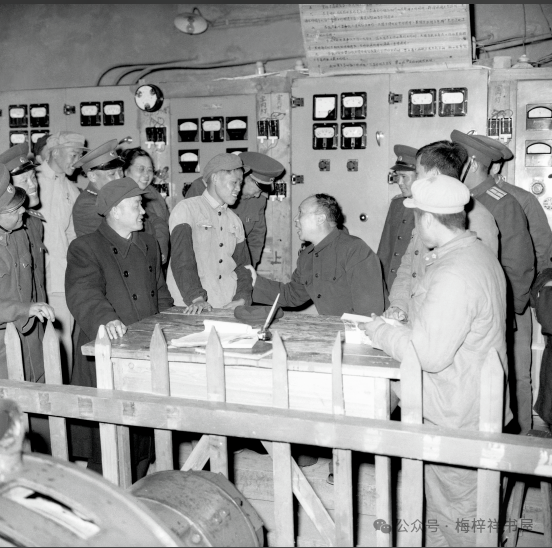

1958年4月崔田民陪同总政部副主任甘泗淇视察包兰铁路三盛公黄河大桥工地发电站

1965年3月,时任西南三线建设委员会第三副总指挥的彭德怀到铁道兵10师48团施工的海满隧道视察。在隧道里,他详细询问施工进度、工程质量和安全措施,并向施工的官兵嘘寒问暖。彭老总说:“铁道兵就是特别能干,这是有传统的”。

1983年,时任副总理的万里视察引滦入津工程说:“我去东北林区最艰苦的地方遇上了铁道兵,到青海格尔木见到了铁道兵,成昆铁路等艰巨工程也是铁道兵完成的,现在又参加了引滦工程施工。铁道兵都是战斗在最艰苦的地方,为我们国家的建设立了大功。”

一位国家领导人曾发出这样的感慨:“如果没有60年代三线建设打下的基础,如果没有西南、西北的铁路建设,90年代起步的西部大开发不知会困难多少倍。”

2013年的春节前夕,中央领导到中铁建十四局北京地铁8号线工地看望铁建员工,当他了解到十四局的前身是铁道兵部队时,称赞道:“铁道兵是一支能干的部队,对祖国做出了重大贡献”。

八十年代,大兴安岭地区政府在加格达奇市的北山上修建了“铁道兵开发大兴安岭纪念碑”。加格达奇这座由铁道兵在茫茫林海中建起来的年轻城市,凡逢重大节日,当地群众都会到铁道兵纪念碑前举行活动。今天,铁道兵纪念碑已经成为大兴安岭地区的红色革命教育基地。

1988年7月,中共大兴安岭地委、大兴安岭行政公署冒雨举行“铁道兵开发大兴安岭纪念碑”落成典礼

九十年代,大兴安岭林区管理局党委把当年铁道兵的“三荣”思想赋予了新的内容,并发扬光大为大兴安岭精神,被黑龙江省委确定为全省在新的历史时期应继续发扬的“四大精神”之一。

2017年12月16日,人民日报刊登署名文章《难忘铁道兵精神》,文章结尾写到:“在我们建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴中国梦的今天,各行各业不正需要这种志在四方、攻坚克难的铁道兵精神吗?”

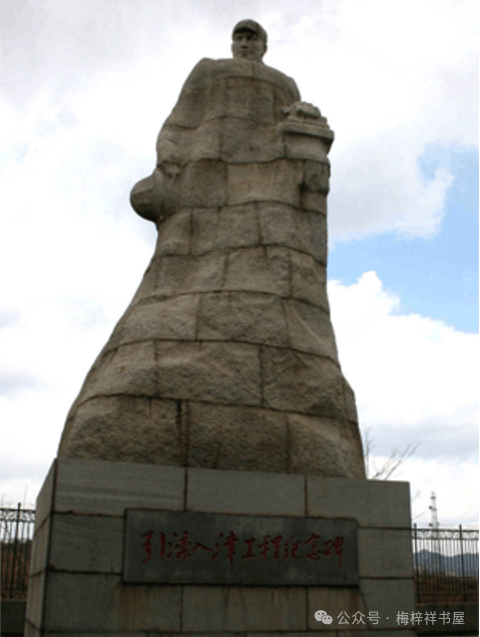

2019年6月,中央人民广播电台“中国之声”为庆祝中华人民共和国成立70周年采编了专题节目《吃水不忘引滦人》,回顾1981年铁道兵第8师指战员承担引滦入津工程,开挖最艰难的引水隧洞的事迹,高度赞扬铁道兵“为民造福,顽强拼搏”的引滦精神。“中国之声”向全国播出:“铁道兵留下的是珍贵而永久的财富,天津人民至今感激铁道兵。”

矗立在滦河上游的引滦入津工程纪念碑。一名战士魏然而立,眼望远方,他注视的方向正是引滦入津工程的起点。

回顾铁道兵的历史,除了感动更不能忘记。

1975年8月,河南遭受历史上罕见的特大洪水。京广铁路水灾地段受到严重破坏,路基、桥梁全部被冲毁,钢轨被冲断,铁路像拧麻花一样,运输完全中断。中共中央决定组建京广铁路水害抢修指挥部,任命铁道兵副司令员郭维城担任总指挥,中央军委命令铁道兵派出抢修部队。铁道兵指战员奋战36昼夜,完成京广铁路抢修通车工程。

1975年8、9月间,铁道兵抗洪抢修36昼夜,京广铁路全线恢复通车

1976年7月,唐山大地震。险情突发,闻讯而动,铁道兵是第一支到达灾区抢险救灾的部队。根据中共中央、国务院、中央军委的指示,铁道兵先后派出4.8万人的部队抢通京山、通坨、津蓟铁路和唐山、古冶地区的铁路专用线。

1976年7月唐山大地震,铁道兵部队火速赶赴灾区

1979年2月,在中越边境自卫反击作战中,铁道兵2个师的部队担任了主战场东西两线的铁路保障任务,抢修和修复了云南河口——越南柑塘、越南老街——铺镂、广西凭祥——越南谅山的铁路,及时有效地保证了作战部队向纵深的防御进攻。东线与越南是陆地相连,铁道兵部队遂行保障,进展顺利。西线的主攻方向受红河阻隔,仅有河口铁路桥连接。开战之前,越军在大桥越南一侧停放了一节装满炸药的车皮,周围布满铁丝网,炸药的引信隐藏其中无法排除。开战之初,西线指挥部决定不使用铁路运输,在界河上搭建了数条公路舟桥。三天过去,舟桥的运力严重不足,影响了前方作战。开战第四天,西线指挥部命令铁道兵立即抢通大桥。正当人们猜测铁道兵怎样排除桥上的“大炸弹”时,只听一声巨响,铁道兵引爆了车皮,炸断了桥梁,炸毁了桥台和桥墩,然后就像当年在朝鲜战场上一样,用1000多根枕木搭建简易桥台墩,上面架设钢架军用梁,很快修通了河口铁路桥。铁路桥一通,当即就有等待的三个汽车运输大队250辆军车迅速驶过大桥。整个作战期间,河口大桥除了火车运输还有平均每天1500辆汽车通过大桥,把大量物资源源不断地运往前线,保障了作战部队向纵深推进。自卫反击作战后期,铁道兵受命遮断(拆除、破坏)越南境内的铁路,保证了我军顺利后撤。

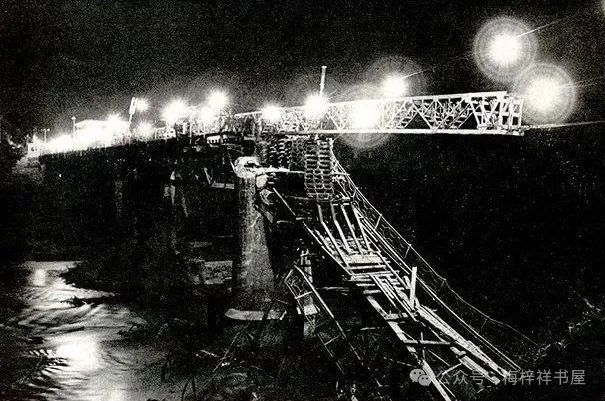

1979年2月对越自卫反击战,铁道兵部队奋战五天

五夜抢通了连接中越两国的河口铁路大桥

铁道兵在撤回国内时遮断越南铁路

在铁道兵部队,凡新线开工之前,施工部队大都以团为单位在新线附近征购一块土地,预做为烈士陵园。从抗美援朝回国后至1984年退出现役的三十年间,铁道兵部队是和平建设时期牺牲人数最多的部队,从上个世纪五十年代的黎湛铁路、鹰厦铁路、包兰铁路、滇黔(贵昆)铁路;六十年代的嫩林铁路、成昆铁路、京原铁路、襄渝铁路以及抗美援越;七十年代的京(沙)通铁路、青藏(一期)铁路、南疆(一期)铁路等等重点铁路干线,有近7000名官兵献出了宝贵的生命。

每当铁路修通,部队开赴新的工地,铁路沿线就会留下一座座烈士的墓园,墓地中的坟茔不论建在山坡还是平地,都面朝着铁路,墓碑下年轻战士的身躯化入泥土,永远地守望着他们用青春和鲜血铺就的钢铁大道。是一代铁道兵以他们崇高的声誉在人民心中树起的丰碑,像山河永存,与大地同在。

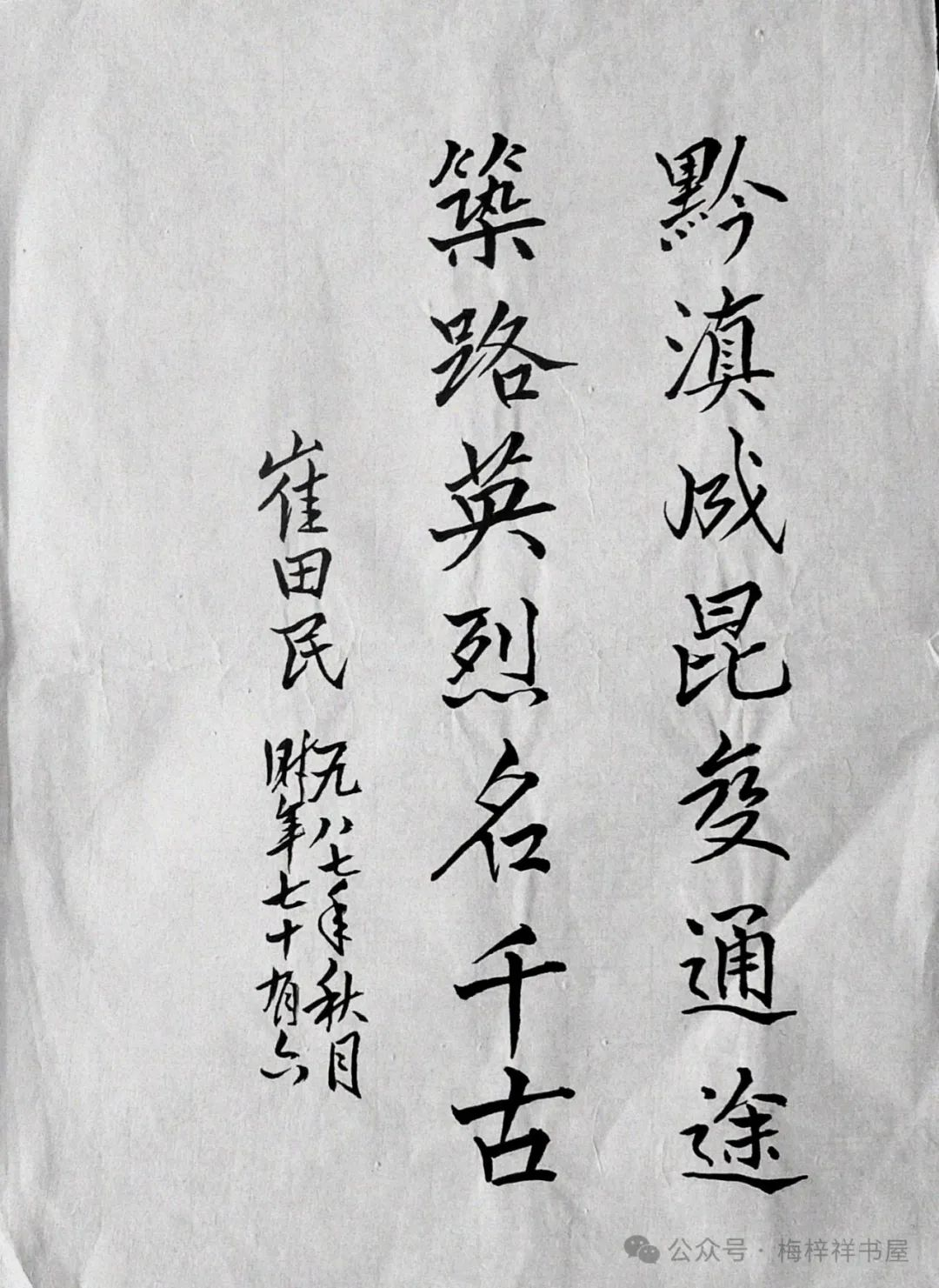

1987年崔田民为滇黔(贵昆)、成昆铁路题字(草稿)

当年铁道兵烈士多是以团为单位就地安葬的,近年铁路沿线各级地方政府将铁道兵烈士墓或修缮,或新建,或集中迁葬至县、市一级的烈士陵园,使铁道兵烈士的陵墓得到了很好的保护。

鹰厦铁路:1955.2-1956.12

鹰厦铁路通车至今已60多年,当年牺牲的铁道兵烈士,多数安葬在鹰厦铁路旁的烈士陵园。

1958年铁道兵第11师为在鹰厦铁路牺牲的烈士在永安火车站附近的山坡上修建了烈士陵园,现已扩建为永安烈士陵园

贵昆(滇黔)铁路:1958.5-1966.3

贵昆(贵阳至昆明)铁路是贯穿滇黔两省的主要铁路干线,位于云贵高原之上,施工异常艰难。贵昆铁路1958年8月开工,1961年缩减,1964年8月又重新开工,1966年3月接轨通车,1970年12月交付使用,从此使云、贵、川三省与全国铁路相连。

1958-1966年铁道兵修建贵昆(滇黔)铁路的8年间,在云南宣威境内牺牲的272名烈士,都从简安葬在铁路沿线的9个烈士陵园内。1991年272名铁道兵烈士全部集中安葬于新建的乐丰烈士陵园

嫩林铁路:1964.8-1972.8

嫩林铁路是国家在1962年国民经济恢复时期首个上马的重点铁路工程,它地处祖国北疆的高寒“禁区”,在全长677公里铁路沿线上的大杨树、加格达奇、松岭、新林、呼中、塔河、阿木尔和漠河都建有铁道兵烈士陵园,300多位铁道兵烈士长眠林海。

加格达奇北山铁道兵烈士陵园

漠河卧龙山烈士陵园

成昆铁路:1964.10-1970.6

成都至昆明1000多公里长的成昆铁路沿线上,在云南元谋、禄丰、永仁境内,在四川米易、盐边、凉山、攀枝花、乐山境内,分布着22座烈士陵园,1300多名铁道兵烈士长眠其间。很多火车站附近都有烈士陵园,有些地段几乎每个车站或者隧道、桥梁一侧都有牺牲烈士的坟墓。

云南省元谋县铁道兵一师修建的黄瓜园烈士陵园

云南元谋和禄丰县的五个烈士陵园集中安葬着铁道兵八师

的200多位烈士,这是其中的禄丰旧庄铁道兵烈士陵园

云南禄丰金山铁道兵烈士陵园内铁道兵七师墓区的烈士纪念碑

四川米易烈士陵园比较集中地安葬着铁道兵五师的烈士

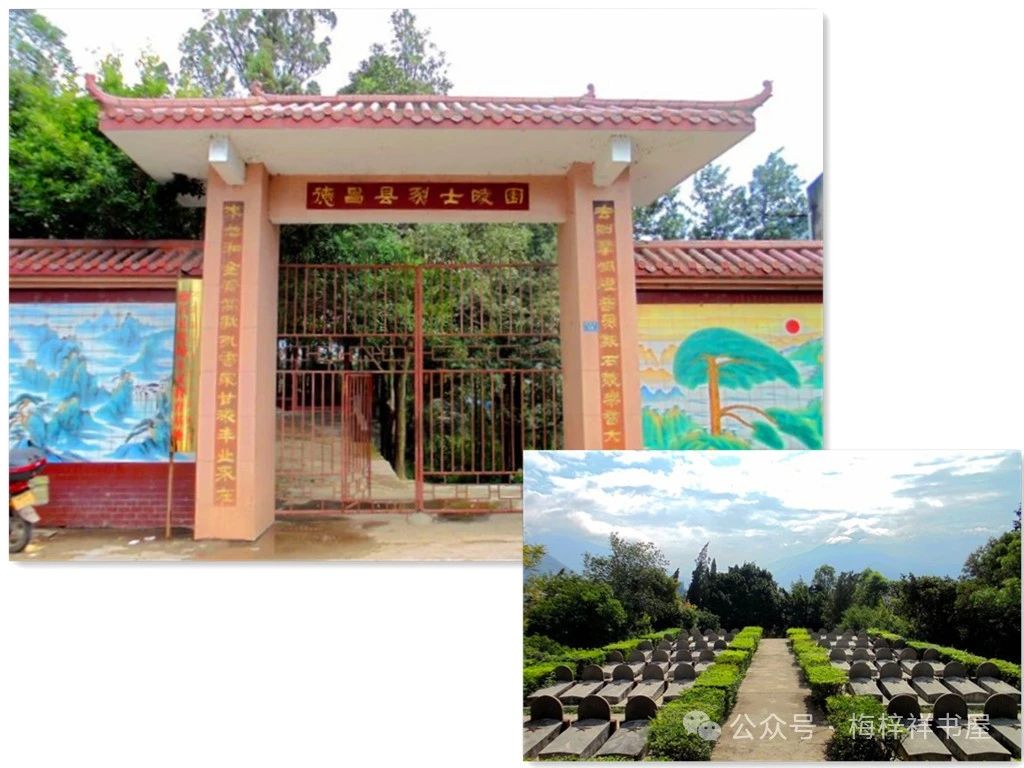

集中安葬铁道兵十师烈士的陵园之一

四川凉山州德昌县烈士陵园

四川关村坝6107米长的隧道车站旁有铁道兵烈士墓

京原铁路:1965.6-1971.10

京原(北京至太原)铁路是20世纪六十年代至七十年代“三线建设”期间的一条重要战备铁路。它穿越燕山、太行山、五台山区,工程艰巨复杂,隧道桥梁占全线总长的三分之一,同时京原铁路沿线还修建了二十余条专用铁路线。在京原铁路沿线的北京房山、河北易县、山西原平等地都建有铁道兵烈士的陵园。

北京房山圣水峪平西烈士陵园内安葬着铁道兵4师百余位烈士

河北省易县紫荆关大兴安铁道兵14师69团烈士陵园

山西灵丘(平型关)烈士陵园内铁道兵烈士墓区

襄渝铁路:1968.4-1973.10

襄樊至重庆全长近900公里的襄渝铁路,沿线地质条件复杂,自然环境恶劣,铁道兵投入8个师又8个团近24万兵力,历时5年半完成铺轨,历时10年全线通车。襄渝铁路是一条在特殊年代修建的铁路,铁道兵官兵作出了重大牺牲——全线平均每1公里就有1名烈士献出生命。牺牲的烈士大都集中埋葬在铁路沿线的湖北省十堰、陕西省安康、汉中、四川省达州所属各县境内。近年,沿线以县级为单位新建或修缮了烈士陵园,当年临时埋葬的烈士都得到了妥善安葬。

武当山下的十堰老营铁道兵烈士陵园

2013年陕西省安康旬阳县将境内7处以团为单位的墓地和其它零散烈士墓地内铁道兵烈士的遗骸迁移安葬在了新建的旬阳烈士陵园内

陕西汉中巴山铁道兵烈士陵园

四川达州大竹烈士陵园

在重庆合川区三汇镇的康家村有当年铁道兵的烈士陵园,2008年更名为铁道兵重庆烈士陵园

京通铁路:1973.1-1977.12

京通铁路从北京昌平经河北到内蒙古通辽,是华北地区通往关外的第二条铁路干线,是晋煤北路分流的通道,也是一条重要的战备铁路。在京通线沿途的河北省承德的隆化、围场等地有多处铁道兵的烈士陵园和墓地。

承德围场东庙宫铁道兵烈士陵园(修缮前)

青藏(一期)铁路:1974.5-1979.9

青藏铁路一期工程东起青海省西宁市,西至格尔木市,于1958年首次开工建设,1961年停建后又于1974年重新上马,1979年建成通车。铁道兵共有300余名烈士长眠高原,分别安葬在乌兰、天峻、刚察、湟源等烈士陵园。

乌兰铁道兵烈士陵园

地处天峻县海拔3680米的关角隧道是当时国内海拔最高的隧道,关角隧道附近的天峻铁道兵烈士陵园安葬着51位铁道兵烈士。

在格尔木烈士陵园立有铁道兵七师烈士纪念碑和54名烈士的名录

南疆(一期)铁路:1974.4-1979.11

从吐鲁番至库尔勒的南疆铁路一期工程,有268名烈士献出了生命,分散埋葬在铁路沿线的8座烈士墓地内。其中和静县的阿拉沟峡谷由于地处天山海拔3000多米的奎先达坂,地势极其险峻,全线桥梁、隧道总长的80%都集中在这一地段,所以仅阿拉沟一地就建有3处烈士墓地。

2013年7月,散落在和静县各处的铁道兵烈士墓统一迁移到了新建的和静烈士陵园内。

迁移前的阿拉沟铁道兵五师23团烈士墓地,安葬着为修建奎先隧道而牺牲的47名指战员

在新建的和静县烈士陵园安葬的烈士中多数来自铁道兵部队

援越抗美:1965.4-1970.7

在援助越南战争期间,铁道兵组建了中国后勤部队第一和第六支队入越,担负抢修抢建战地铁路和战地公路的任务,5年中有392名官兵牺牲,安葬在越南境内的谅佳、陶美、嘉林、盛兴、朗达等多个中国烈士陵园内。

越南谅山省谅佳中国烈士陵园有铁道兵烈士84人

越南北江省陶美中国烈士陵园内的铁道兵烈士墓

在甘肃酒泉东风烈士陵园安葬着1958-1959年铁道兵修建清绿国防铁路时牺牲的11位烈士

在西藏中尼边境的聂拉木县樟木烈士陵园安葬着1962.10-1965.6修筑中尼公路牺牲的109位烈士,其中有铁道兵烈士43位

铁道兵战士志在四方,山河铭记,大地作证。铁道旁一草一木皆风骨,一山一石亦丰碑。铁道兵烈士永垂不朽!

铁道兵精神生生不息,铁道兵情结山高水长。

近年,人民网和铁道兵文化网有这样的报道:在云南省宣威市乐丰乡的山坡上,有一座铁道兵烈士陵园,长眠着铁道兵修建贵昆铁路牺牲的272名烈士。在不远处的公路边,矗立着一块高达6米的宣传板,上面16个大字赫然在目:“弘扬铁道兵精神,坚决打赢脱贫攻坚战。”乐丰乡政府所在地的广场叫“四方广场”,取“铁道兵志在四方”之意,广场内修铁道兵牌坊、塑铁道兵雕像、建铁道兵陈列馆,要世代不忘铁道兵。

地处成昆线乐山的一个村委会,墙上一幅当年的标语“翻身不忘共产党,幸福不忘铁道兵”,至今年年刷新。

四川的乐山金口河区永和镇胜利村,坐落在成昆铁路一侧,是远近闻名的“铁道兵村”。村里有金口河区政府建立的铁道兵博物馆和全国铁道兵联谊会捐建的“成昆铁路建设纪念碑”,农家的山墙上,画着铁道兵开山筑路的宣传画。成昆铁路通车50年了,大山深处的人们依然记着铁道兵,怀念铁道兵,感恩铁道兵。

金口河胜利村

《铁道兵文化网》转载《中铁浙江》报刊登的一首名为《七十回眸》的小诗:“正值大跃进,速建包兰线;随即赴海南,修建环岛线;又奔大西南,建设贵昆线;快马复加鞭,再建成昆线。身为铁道兵,风雨十五年,喜看地图上,屡屡划红线。”作者说当铁道兵他有终生的荣誉感。

1958年至1960年间,参加清绿铁路国防施工的铁道兵第10师官兵曾经接济的酒泉市下河清乡五坝村孤儿王晋桓,从1985年开始为铁10师修清绿铁路牺牲的11名烈士守墓30多年,他说:“你接济我一阵子,我守护你一辈子。”现在11名烈士已移葬酒泉东风烈士陵园,年过七旬的王晋桓仍坚持每年清明去东风陵园祭扫。2017年,王晋桓的儿子患重病,前身是铁道兵10师的中铁建20局的职工自发为王晋桓捐款8万多元。

年已古稀的王晋桓老人到东风烈士陵园祭扫铁道兵烈士墓

一个已经撤销建制30多年的兵种,一支不复存在的部队,怎么仍有如此之大的影响力和凝聚力呢?很多人不能理解,不禁会问,当年铁道兵指战员的力量源泉在哪里?他们的精神动力是什么?十集电视片《永远的铁道兵》的编导们也发出了同样的疑问。通过采访和拍摄的过程,他们得到了这样的答案:使命感、光荣感和英雄主义情怀,是铁道兵部队的精神支柱。铁道兵指战员把个人的命运与国家的命运联系在了一起,他们把工作视为事业,把对职责的恪守视为使命,

才有了大无畏地付出与牺牲,共同的奋斗目标把他们联系在了一起。“什么也不说,祖国知道我”。编导们感慨:多么好的部队,多么好的战士呵!今天,“铁道兵”已经成为凝聚着历史和情感的三个字,这三个字已经成为一个时代的烙印。

下面的故事摘自铁道兵文学专集《情漫山河》中《苍山碧水长相忆》(冯复加)一文,读后也许能从中对前面的疑问有所感悟:

一九七八年,一场历史上从未有过的特大山洪,冲毁了陇海铁路宝鸡至天水段。路基冲成水沟,桥梁冲进山谷,钢轨拧成麻花。贯通祖国大西北的主动脉中断了,一列列满载旅客和各种物资、原料的火车,堵截在宝鸡车站。刹时间,宝鸡变成了车的海洋、人的海洋。旅店住满了,招待所住满了。澡堂、会议室全住满了。当地党和政府,一方面组织抢修,一方面动员全部力量,接待旅客。

但是,有多少工厂企业等待物资材料,多少父母妻儿盼望亲人归来。电报、电话蜂涌般飞向宝鸡。使命之火、感情之火,炙烤这旅客的心。他们冒着绵绵大雨,天天在车站等待,围着工作人员一遍遍询问、催促。但是,得到的答复总是:再等几天。失望引起埋怨、咒骂、吵闹,大人喊,小孩哭,一片乱哄哄……

终于,广播喇叭里传来播音员激动、兴奋的声音:“旅客同志们,抢修前线传来的好消息,铁道兵部队上来了!”像春雷炸响,所有的人全震住了。车站里,一下静默了好几秒钟。接着几乎所有的旅客不约而同地爆发出一阵欢呼:

“铁道兵来了!”

“快通车了!”

欢呼过后,车站里静的出奇,叫嚷的,闭嘴了;发火的,息怒了。一个坚定的信念使大家踏实放心:有铁道兵在,就没有过不去的火焰山。于是,拥挤在车站的旅客纷纷走散,各自喜洋洋地收拾行李,购买食品,准备上路。

果然,铁路很快修复。第一列火车,满载着旅客开出了宝鸡站。

新筑的路基,潮湿松软,在火车的重压下,忽闪忽闪的。火车开得很慢很慢,小心翼翼地试探着前进。铁路两旁,抢修的战士站在泥水里,有的手上缠着绷带,有的满脸血污。衣服破破烂烂,泥水、汗水,顺着脸上、身上条条缕缕的痕迹向下滴落。他们紧盯着铁轨,几乎是扶着火车前进。

多可爱的战士啊!满含热泪的火车司机,紧紧拉着汽笛不松手。“呜——”长鸣的汽笛,汇集着悲歌喜泪,长歌当哭,长歌当哭,一声紧一声,一声紧一声。旅客们发狂般挤向窗口,多少人嚎啕大哭,多少人喊哑喉咙。他们把红枣、鸡蛋、苹果,以至香烟、帽子,一筐筐,一包包,拼命地向战士们撒去,撒去……

在长长的汽笛声中,在一片枣雨中,战士们不停地招手,不断的呼喊。红枣溅到泥里,不知道捡;饼干泡在水里,忘掉拾。强大的幸福浪潮,把他们淹没。一个个呆了,傻了,泪水哗哗往下流……

何等热烈动人的场面,何等真挚崇高的感情啊!这是人民群众给予铁道兵最大的荣誉,最高的奖赏,最好的礼赞。也是铁道兵战士光荣的所在,自豪的所在,幸福的所在。经历了这样的场合,你才懂得,为什么铁道兵能艰难奋战而不溃散,为什么能前赴后继永不停歇地开拓。

特殊的年代,特殊的队伍,孕育出军魂不散的铁道兵情怀。

大数据时代,用指尖敲击键盘,就会上传成为互联网海量信息的一部分。在电脑上键入“铁道兵”三个字,瞬间就会出现近800多万个信息:《铁道兵网》、《铁道兵战友网》,《铁道兵文化网》、《铁道兵家园网》、《铁道兵老战友》......遍布全国各省的铁道兵战友联谊会、以部队各师、团为单位的联谊会……名目繁多的各种活动、各种和铁道兵相关联的新闻报道、纪念文章、博客、视频、美篇……各种关于铁道兵的影视作品、丛书、专著、专题文章……数不胜数,令人目不暇接,讲述着不一样的故事,却展现了共同的情怀,读后令人感动、流泪、唏嘘不已。

当年,一位参加嫩林铁路建设的师政委在干部大会上动情的说:“有人说当铁道兵苦,当铁道兵没出息,我觉得吃苦最光荣,为国家修铁路最光荣。我愿修一辈子铁路,当一辈子铁道兵。不但我要干铁道兵,还要让我的儿子都干铁道兵。”后来他的三个儿子都在大兴安岭当了铁道兵。

90高龄的吴大中笔耕不辍

吴大中,一位1946年参加东北民主联军护路军(铁道纵队前身)的老兵,在铁道兵工作30多年,1977年转业到地方。1998年吴大中与几位战友创办月刊小报《联谊信息》(后更名为《中铁浙江》),为铁道兵战友架起友情交流的桥梁,他连续办报17年,直到生命的最后一刻。吴大中说:“我的精神世界是属于铁道兵的,我保存的史料、奖章、纪念章也是属于铁道兵的,我的文章报道是和铁道兵的战友们生死相依并肩战斗而写成的,更是属于铁道兵战友的共同精神财富。”“在我离开人世的时候,要全部捐赠给铁道兵纪念馆。”

当年的铁道兵战士、曾任新闻出版署副署长的李东东撰写《铁道兵赋》,永久收藏于铁道兵纪念馆。

李东东撰文卢中南書写的《铁道兵赋》

原铁道兵嘉兴籍战士项维,毕业于浙江美院,1961年8月应征入伍成为铁道兵第8师的一名列兵,1964年参加了修建成昆铁路。项维退伍后,创作一幅成昆铁路画卷的愿望一直牵萦于心。于是,1993年他沿成昆铁路线写生、摄影、搜集资料,2011年9月,71岁的项维开始创作他构思了几十年的国画《成昆铁路》,用17个月的时间完成了长达32米的国画长卷《成昆铁路》。项维说:“当年我们铁道兵建设成昆铁路,铁道兵精神激励着我,一定要在有生之年完成这一心愿。”

项维作32米国画长卷《成昆铁路》局部图

2018年,为纪念铁道兵(铁道纵队)成立70周年,在铁道纵队诞生地哈尔滨市修建了“铁道兵启航纪念塔”和“纪念园”。

原铁道兵三师的战友在纪念塔下留影

在铁道兵纪念馆征集的书法作品中,有这样一幅作品:“男儿立志出乡邦,筑路架桥走四方。凿穿江南千座岭,削平塞北万仞冈。心随大鸟闯世界,梦牵长虹入天堂。更喜通车典礼后,声声汽笛唱辉煌。”此诗的作者和书写者都是当年的铁道兵。书写者说:“书写这首诗时,我内心被诗意搅动得激情澎湃,规定的四尺斗方宣纸根本无法走笔,这件书法作品现存铁道兵纪念馆了,但总觉有很多欠缺,冷静下来思量,铁道兵气壮山河的历史,岂是小小尺方的书法或绘画作品所能尽收其中的?”

《筑路者》孙映撰苏火荣書

《铁道兵战友网》上有这样的诗句:“走小路,修大路,没有小路的艰险,哪有大路的畅快?舍小家,为大家,没有小家的忧怨,哪有大家的抒怀?纵使祖国对我恩重如山,纵使人民对我情深似海,我还是要大声地说:铁道兵,你永远是我的最爱!”这就是一位铁道兵老兵的情怀。

原铁道兵女兵林建军,怀着对牺牲战友的真挚情感,为弘扬铁道兵精神,从2010年起,用6年的时间,奔波于铁道兵曾经修建的铁路沿线,走过120多座烈士陵园,寻找铁道兵烈士当年的墓地和零落的坟茔,主编完成了收录有铁道兵各个时期牺牲的8300多名烈士姓名、籍贯、所在部队、牺牲安葬地等等信息,90余万字、910页的《铁道兵英烈名录》,后由中华文化研究会铁道兵文化公益基金会赞助,老铁之友(北京)文化工作室组织编辑,新华出版社正式出版发行了这本鸿篇巨制。书中还发表了原铁道兵三师参谋高翔撰写的《铁道兵烈士赋》。所有参加策划、组织、编辑《铁道兵英烈名录》的人无一不曾是铁道兵的战友,他们的初衷很简单:“一定要为铁道兵烈士做点事情。”

林建军主编《铁道兵英烈名录》

高翔撰《铁道兵烈士赋》

在铁道兵子弟小学校友的微信群里有这样的对话:咱都是铁道兵的子女,生在铁道兵,长在铁道兵,耳闻目染父辈的丰功伟绩和卓绝的艰辛,我们为他们骄傲自豪!也为我们是铁道兵的后代而自豪!

北京海淀区有一所原铁道兵的干休所,砖混的多层楼房,至今没有安装电梯。在这里居住的都是原铁道兵的离休干部,其中有几位已年过百岁。他们因年迈、腰腿伤病行走困难,却乐观地说:这没什么,铁道兵嘛,吃苦惯了。见马克思之前恐怕下不去楼了。

很多当过铁道兵的人,不论是干部还是战士,去世后家属会选《铁道兵志在四方》乐曲向亲人做最后的告别,以表达哀思。“铁道兵硬骨头战士”张春玉在弥留之际留下最后的话:“铁道兵培养教育我20多年,我热爱铁道兵,永远是铁道兵的战士。让我穿着铁道兵的军装去见老首长和战友们”。

1966年9月19日国防部授予张春玉“铁道兵硬骨头战士”称号,图为崔田民为张春玉颁奖

1984年1月1日,铁道兵全体官兵在改革开放的大潮中奉命集体转业,时任国务院副总理的万里留下临别赠言:“铁道兵脱下军装走向市场,能活则活,活不了就死。”崔田民听说后,坚定地自语道:“铁道兵是死不了的。”这话的底气来自他在铁道兵30年履行政治工作的经历,这底气来自他对自己部队的熟悉、了解、信任和热爱。

当年,1959年国庆10周年阅兵,天安门广场曾有过这样的场面,当铁道兵受阅方队通过天安门时,扩音器传出响亮的声音:“英雄的铁道兵部队,10年中为祖国新建和复修铁路4600余公里,目前正在全国20多条铁路线上紧张施工。他们是祖国铁道建设的突击队。”25年后,1984年10月1日,960名刚脱下军装的铁道兵指战员(中国铁建员工)组成的国旗方队第一个走过天安门广场,接受了国家的检阅。这仿佛预示着这支队伍将在新的征程上再攀高峰,再续辉煌。

1984年国庆节由改工后的原铁道兵400名官兵组成的国旗方队第一个通过天安门广场

果然,铁道兵改工后的中国铁建,凤凰涅槃,浴火重生。

中国铁建秉承着“特别能战斗,特别能吃苦,特别能奉献”的铁道兵精神,在经历了残酷的市场竞争和前所未有的考验和挑战之后,在经历了找米下锅、没活可干的尴尬之后,坚韧不拔,迎难而上,首先承建大(同)秦(皇岛)铁路一期工程和包(头)神(木)铁路工程,解决了长期困扰国家经济建设的西煤东运问题,为国家做出了新贡献。从此走上自主经营、自我发展、自负盈亏的道路,且越战越强,成为国家基建行业的排头兵。

从铁道兵到中国铁建,从突击队到排头兵,他们修建了全国第一条高速公路、第一条高速铁路、第一条地铁、第一条海底隧道。完成了占全国54%的普通铁路、52%的高速铁路、39%的城市轨道交通、30%的高等级公路。设计建造了中国最复杂的中国山区铁路,沙漠公路,重载铁路,高寒、高原铁路。2006年开始跨入世界500强,十余年来从排名第485位跃升至第58位。在21世纪之初,青藏铁路二期工程全线开工,当年的铁道兵又回到了青藏高原。中国铁建承建了全线4600米以上的绝大部分重点难点工程和唐古拉山越岭地段海拔4900米以上的全部工程。

在原铁道兵办公大楼旧址上新建的中国铁建大厦

2005年度CCTV《感动中国》的特别奖授予了“青藏铁路的建设者”。2019年4月30日,在CCTV“纪念五四运动100周年大会特别报道”中,将以成昆铁路建设者为代表的铁道兵英雄群体,与以第一代石油工人王进喜为代表的大庆创业英雄群体和以朱光亚为代表的两弹一星功勋群体并列为五六十年代为国家建设艰苦奋斗、奉献青春的典型。这是向全国人民彰显“铁人精神”、“两弹一星精神”和“铁道兵精神”的不朽与伟大。2019年9月16日,在新中国成立70周年之际,中宣部新命名的39个全国爱国主义教育示范基地,铁道兵纪念馆名列其中。

2005年6月中共那曲地委、那曲行署在青藏铁路最高点(5072米)为承建单位中铁十七局集团公司立碑纪念

中国铁建和铁道兵一脉相承,薪火相传,他们在历史的不同时期,同样的功勋卓著。

打开中国铁建的官网,可以看到这样的简介:

前身是铁道兵的中国铁建股份有限公司(中文简称中国铁建,英文简称CRCC),为国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型建筑企业。

中国铁建是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一,2019年《财富》“世界500强企业”排名第59位、“全球250家最大承包商”排名第3位,2018年“中国企业500强”排名第14位。

公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、房地产、投资服务、装备制造、物资物流、金融服务以及新兴产业。经营范围遍及包括台湾省在内的全国32个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区,以及世界126个国家或地区。已经从以施工承包为主发展成为具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资完整的行业产业链,具备了为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业领先地位。

多年来,公司秉承铁道兵令行禁止、勇于创新、一往无前的优良传统和工作作风,形成了以“诚信创新永恒,精品人品同在”为核心价值观的卓越文化,企业具有强大的凝聚力、执行力和战斗力。

中国铁建正向“建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级,发展成为技术创新国际领先、竞争能力国际领先、经济实力国际领先,最具价值创造力的综合建筑产业集团”的发展战略迈进。

1991年11月崔田民去世。在崔田民书桌的玻璃板下压着他生前剪下的一角报纸,剪报是一篇标题为《铁道兵雄风犹在——记中国铁道建筑总公司》的短文,该文写的是一个至今都有着独特凝聚力的群体、前身是铁道兵的中国铁道建筑总公司,也是崔田民念念不忘的铁道兵部队。剪报下方有崔田民留下的字迹:“人民日报 1991年6月27日一版”。

崔田民生前保存的剪报

【参考资料】

*许剑戟《不能忘记这些开山筑路的铁道兵老兵》铁道兵战友网2018.8.12

*刘林林《铁五师子弟难忘“老贵昆”那些事》新浪博客

*杨云明《老贵昆线——悲壮沧桑一铁路》贵阳晚报2014.5.10

*刘名厚《铁道兵精神在乌蒙山区的脱贫攻坚战中扎根开花》

*王麟《成昆铁路是如何开隧架桥的》网易2017.5

*华民《成昆铁路:人类建设历史上的伟大杰作》网易2014.5

*湖北卫视《成昆铁路》2017年

*《口述历史:大兴安岭铁道兵回忆录》黑龙江人民出版社2016.10

*陈远谋《昨日铁道兵》中国书籍出版社2012.12

*《血火洗礼成昆线》铁道兵战友网2018.5

*CCTV《难忘铁道兵》

*沈国凡《1965年后的彭德怀》中国当代出版社

*晓安《铁道兵历史画卷1-12》铁道兵战友网2017.5

*张荣文《为共和国开路架桥》2009年

*李之里《高原铁路杂记》

*杨学诤《成昆铁路纪实》新浪博客

*吴大中《“三荣”思想在铁道兵的征程中永放光辉》2014.12.5

*王聚泉《英雄的六十九,永远的铁道兵》meipian.cn 2017.7

*回金龙《抢险救灾战京广》新浪博客

*付兴森《铁道战备舟桥处》新浪博客 2016.12.8

*唐学文《国庆大阅兵二度当教官》黑龙江新闻网2011.10.11

*冯复加《苍山碧水长相思》

*李光华《山里娃参军修建贵昆铁路》光明网2018.7.25

*《<永远的铁道兵>观后感》知乎网

*程更新《不朽的军歌,珍贵的遗产》人民网-中国共产党新闻网

*刘秉顺《寻觅人生鹏程路》中国文联出版社2004.6

*远方《铁道兵,我的最爱》铁道兵战友网 2017年

*梅梓祥系列博客

*梅梓祥《铁道兵志在四方》

*梅梓祥《关怀与鞭策—领袖与铁道兵》

*梅梓祥《周总理与铁道兵的那些事》中国铁建网2018.1.8

*福建日报网《厦门60年见证实录1957:毛泽东彻底支持修鹰厦路》2009.8.13

*《从华北革大到铁道兵团》

*振江文章 铁道兵战友网

*孙永甫文章 新浪网

*胡红文章 人民网2016.6

*姜文静《纪念铁道兵一师部队参加对越自卫还击作战胜利40周年》2019.4.5

*新南湖烟雨《一生情牵铁道兵— 记吴大中》360doc个人图书馆2020.3.27

*秦北雷《项维与长卷国画<成昆铁路>》《中国铁道建筑报》2018.6.16

*林建军《成昆线铁道兵牺牲有多少》铁道兵文化网2020.5.22

*Luck路客的系列新浪博客

*袁洪华《铁道兵与乐丰乡的不解之缘》铁道兵文化网2021.4.11

图片来自作者提供

版面图片限量,更多内容请关注微信公众号

微信公众号链接、请点击查看

编辑:开门见喜