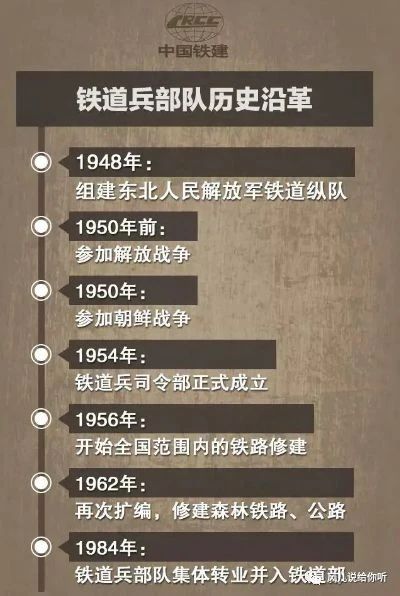

我的军旅生涯

1976年2月,一个乍春还寒的雨天,我的筑路人生就开始随着火车巨轮在两条铁轨间有节奏地起动了。

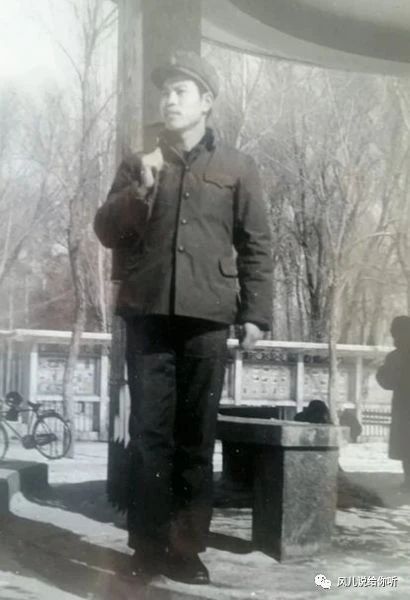

生平第一次在县城的工农兵理发店坐下,一位女理发员用推子将我的一头长发嗡嗡嗡地理短了。而后,全体应征入伍青年,清一色的童男,赤条条地在国营大澡堂泡了个痛快,热腾腾的泉水荡去了整18年的农家尘埃。第一次穿上一身全棉的布军装,彻头彻尾地变为一名准军人,当上了一名铁道兵战士。

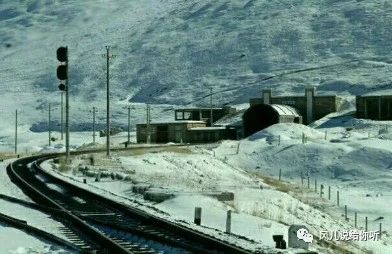

黑色闷罐军列以每小时40公里的速度向西爬行着。过了兰州,出了河西走廊,天一下子开阔起来。远处祁连山脉上皑皑雪白的山峰一座连着一座,同无垠的灰色大漠平行。我坐的这辆铁皮闷罐军列,在天地一线的大漠上像一条蚯蚓在蠕动着。

闷罐军列,苇席铺在车厢的木板上,两个人打对,一床被子铺着,一床盖着,新兵不到老连队是不配褥子的。在县人武部换装时,一身内裤、一身绒衣、一身棉衣、一身未配领章帽徽的外套、一只水杯、一个军用背包、一条白毛巾、一双胶鞋,由于是去新疆的铁道兵,还配备军皮帽、大头毛皮鞋、黄布袜子,这就是全部军旅生活品了。

我身下的一块木板裂开了一条缝子,钉子可能掉了,板条在列车钢轨的振动下,不停地敲击着铁梁,哒哒哒、哒哒哒……不停地走一路敲一路,白天还感觉不到噪音,到了晚上,敲打得我睡不着。第二天晚上,这哒哒哒的噪音已经变成催眠曲了。

兵站是军人行军补充供需和就餐的地方。记得最清的是在甘肃打柴沟前的一处兵站,很是荒凉。快翻乌鞘岭时,天就黑了。新兵连排长是四川的,他操着浓重的四川方言对我们说“今晚要翻乌鞘岭了,大家不要脱衣服,零下20多摄氏度,以防感冒。”

“过了嘉玉关,眼泪流不干”。列车驶过嘉玉关,开始在戈壁滩上弧线爬行。“西出长安无故人”、“走西口”,那些很苦焦的诗句亲眼得到了验证。“大漠孤烟直,长河落日圆”,成为我眼中的一幅绝佳图腾,这是诗人西征的感叹和描述。兰新铁路沿着中蒙边界一直向西伸展着,走的全是荒无人烟的不毛之地。过去不通铁路时,商人每进一次疆,骑毛驴也要走40多天,人挑着行李少说也得2个月。史料记载,林则徐当年被发配到新疆伊犁,春天从火烧鸦片之地的南国起程,一路到北国伊犁的果子沟之时,已是大雪封路,数九寒天了。

兵站兵站,一天两餐饭,一餐吃饱,一餐不见。哨子一响,跑步翻墙。白天观沿线风光,晚上压跑床。一连七天七夜的铁皮车军旅,在一个漆黑的夜晚,哧的一声刹车,军列停下了。一阵急促的哨声过后,接我们们的卡车停在吐鲁番车站,随着一阵阵急促慌乱的脚步声,我们翻上了卡车左摇右甩地将我们拉到了一百多公里以外的胜利厂下的一处土坯平房,已是晚上11点多钟了。

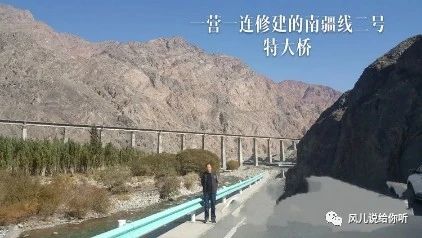

第二天早上,一阵起床号响过,走出房门的我们傻眼了:抬头,高耸入云的石山像是用火烧熏过一样,怪石嶙峋,奇峰耸立,两山夹出一条潺潺而流的冰山雪水激湍地在零乱的卵石中滚滚而下,河岸上是一条不规则的柏油公路,营房前的公路边上是高高隆起正在修建的南疆铁路线。

河谷两岸公路旁边及河滩上,有一簇一簇的掉了叶子的红柳树,几头懒洋洋的骆驼在河滩上啃着一簇簇没有叶子的针枝,我认定那就是小说中描述的骆驼草。

整个天山峡谷,石岩山坡怪异的岣岩层鬼愣愣的,一只苍鹰在岩石上盘旋着。河水一会冲向左山根一会拐向右山底,没有规则地流淌着。

我们的新兵营房是一座用土坯砌垒的院子,白细的泥巴墙,木窗口。屋顶是平的,用芦苇捆扎成一股股排列有序。檩子不是木的,而是铁轨,一米宽一根,排列在房顶,铁道兵特色在住房上也彰显无遗。

我们铁五师驻扎在南疆著名的阿拉沟。这条沟长约百公里,从沟口鱼儿沟车站开始,就穿越和跋涉新疆著名的天山山脉。南疆线起点在吐鲁番地区的大河沿火车站,一路西行到库尔勒市。为修南疆铁路,铁道兵在南疆布阵了两个师的兵力,铁五师驻扎在阿拉沟中部的一处开阔地,同铁道兵第二指挥部毗邻;铁六师在南疆的库尔勒,兵力部署在天山以南,五师在天山以北的阿拉沟。我所在的新兵连是铁五师二十四团的新兵团,第十八连。连部就驻扎在胜利厂下游河道边上,同二十四团团部隔河相望。

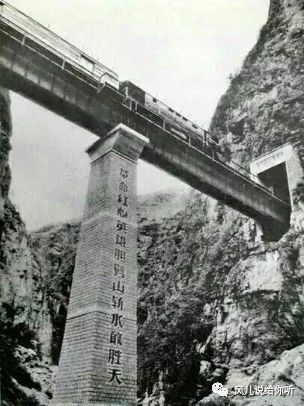

三个月紧张的新兵集训很快就结束了,新兵连的班长说原选中我到团部放映组,后来被某领导的关系顶了,我被分到了二十四团三营九连。九连是一个硬骨头连队,承担着夏尔沟隧道出口施工,我到五班报到后,班长是一个山东老乡,算是照顾,安排我跟着老兵学打风枪。初次进洞打隧道够害怕的,七棱八尖的石头,眼花缭乱,该不会掉下来吧?脚底下磕磕绊绊地走不了几步就要撞一下,半天不敢迈一步。这还不算,尤其难忍的是风枪的震动,风枪开关一打开,突突突抖得我头昏眼花,干了一天,身子像抖酥了,骨架子像抖散了。这怎么能长期干下去,下班回家,往床上一躺,后悔极了。后来的日子我还是咬着牙度过了一个个难关。

一九七七年四月五日,夏尔沟隧道发生大塌方,一次埋进我们一个班。洞内有好几个是刚入伍的新兵,面临突如其来的塌方,有的哭有的喊,排长一声吼:“谁要再哭再喊就处分谁,是党员的开除党籍……”顿时,隧道里一片死寂。排长说话了:“同志们这里海拔3000多米,缺氧严重,再加上隧道塌方,堵住了出口,缺氧就更严重,你们再哭再喊不是等于自杀吗?我们要把说话的力气,用在抢险自救上,活着出去!”,他的话给人以无穷的力量,在外面的积极配合下,我们终于自己突围成功。

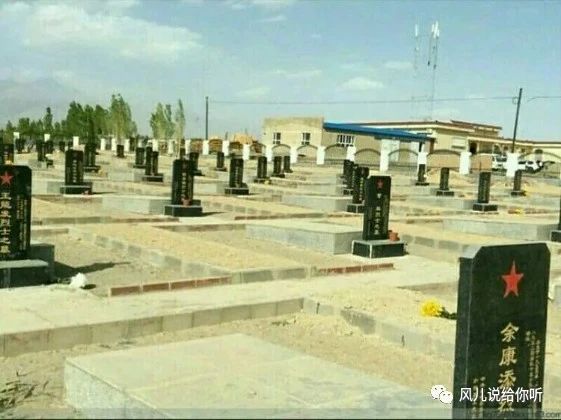

有时战友牺牲了,一边往外抬着战友的尸体,一边往洞外走,洞子里静悄悄的,只听到咚咚的脚步声,没有一个人哭泣,到开饭的时候,没有一个人吃得下。常常是头天晚上,大家还说说笑笑,挤在铺上打闹,第二天战友的铺位就空了。原我们师二十一团四营十六连我的青岛老乡罗圣云停止呼吸之前,只给组织要求用他自己的新军装换一套2#女装捎给他妹妹。部队到罗圣云战友家去带着烈士证200元钱的抚恤金,他母亲就只要求部队领导给拍一张儿子坟墓的照片寄来就行了。

阿拉沟的黄昏,夕阳西下,青草萎萎,一块笔直的墓碑孤独地矗立在夕阳笼罩的荒山上。上面镌刻着英雄的名字,铁五师牺牲了几百名烈士,分布在阿拉沟一百多公里七,八个烈士陵园里。我们团二十四名烈士的陵园位于阿拉沟37公里处。他们在荒漠里沉睡的三十多年,不曾有故乡的亲人来过这边,伴随他们的只有沙尘和漠风。回想起那些死去的英雄,我今天享受到的生活,还有什么不满足的呢?我经常自豪地描绘我当年的隧道里的生命状态,一身“爆炸”着棉花的工作服,腰间扎着一根导火索,外面是一件雨衣,打风枪的水从袖子里、脖颈里,穿过后脊梁,灌进靴子里,一个工班下来,能倒出半靴子水,这就是铁道兵的基本形象。

我在隧道施工时间不长,一个偶然的机会,我被调到了营部测量班工作,我非常珍惜,刻苦学习专业知识,工作中兢兢业业,在测量班工作不到两年,就被提拔为测量班长,特别在夏尔沟隧道、乌拉斯台大爆破施工测量中,针对建筑物繁多,桥隧相连的特点,动脑筋,想办法布设分段测量控制网,进行全方位联测,保证了每一个数据都准确无误,在天寒地冻的无数日子里,我带领测量班,起早贪黑、劳心伤神、白天跑工地,紧锣密鼓的布点放线,深夜加班加点核对数据、整理资料,圆满完成测设任务,曾先后多次立功受奖。

此时,部队严重缺乏技术人员,为补充新生技术力量,师部举办了“七二一大学”(教导队),从学历高工作好的战士里选拔一些学员,培养部队自己的工程技术干部。我是一九七八年通过考试被选送到师教导队的。当时教导队在吐鲁番也叫大河沿。人们常同朋友调侃“你的文化水平同吐鲁番的水平一样低”来贬低他人。由于吐鲁番是盆地,四周环山高,南北东西冷热风从头顶吹过,这处盆地每到夏天炎热的高温达五六十度,人称“火洲”。《西游记》著名的小说中描述的火焰山就在此地。在教导队学习的日日夜夜里,我懂得全面学习提高技术的重要性,更不能辜负营部领导的期望,为此,白天在茫茫的戈壁滩上,我身背测量仪器爬高坡,越深沟,学习施工放样,晚上一丝不苟的整理内业资料、学习制图等知识,有时候放弃了看电影,刻苦学习到深夜,就这样我以优异的成绩和突出的表现圆满地完成了教导队的二年学业。

回到部队后,我们营已搬迁到渔儿沟火车站修建站后工程,领导让我负责渔儿沟军供站修建的技术指导工作。又派我到乌鲁木齐邮电大楼,学习了三个月的大型屋架电热张拉新工艺新技术。回来后我主动要求到十二连同战士们同吃同住,坚守在基层施工一线。

帐篷里那浓浓的烟味,汗臭味,脚臭味,屁臭味,混杂着胶鞋味,呛得我喘不了气,但大家十分快活,特别当军供站大型折线屋架灌筑创新纪录,人人高兴的喜出望外,手舞足蹈,开饭站好队,叮叮咣咣敲着碗筷,那声音特别清脆响亮,当值班排长下达一声“开饭”的口令,大家撒腿往吃饭处跑,喊着,拥着,挤着在汤桶里打捞——其实,汤桶里只不过有几块豆腐或海带等物。大家只是为了争得第一勺,再到饭筐“打洞”——将饭的表面剥去一层专掏里面的吃。这时候便寂静下来,再没有吵闹说笑,只听到噗噜噗噜的喝汤声,叭叽叭叽的嚼菜声……彼此相处的十分亲切、融洽。我深深地怀念铁道兵那种生活,极其艰苦的生活锻炼了我吃大苦的品德,战士们敢于吃苦、乐于奉献的精神,洗涤了我的灵魂。

就在那一年,一个冬日,那风像是着了魔,在渔儿沟口,哀号、咆哮、野兽似的嚎叫,在旋风的蹂躏下,地面上一切能够搬动的东西都被掠上了天空,冰块夹着碎石到处飞溅,七、八顶帐篷先是被风吹的鼓鼓的东撞西摆,战士们从帐篷出来想把帐篷拽住,狂风却将篷布一下子撕成碎片,迸出许多叫唤声,许多震耳而不可测的可怕的叫唤声,扬到天空的布片,一忽儿天上,一忽儿地下,支撑帐篷的钢筋骨架,被拧成麻花,成堆的油桶,像是一些疾驰的动物一般沿着低谷的夹道奔跑,连滚带爬,跳过石坎,翻过路基,旋过房顶,咣里咣当砸得千疮百孔,我吃惊的经受了这场面,忽地想起唐代边塞诗人岑参(身)的诗句:君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天,轮台九月风夜吼,一川飞石大如斗,随风满地石乱走。

风停了,接到营部命令调我到团部住勤,编制竣工资料。那时团部已搬迁到和静。我坐在副团长的吉普车上,在天山南麓的山谷中蜿蜒盘绕。翻过冰达扳,车子有气无力地在盘山道里上上下下,上坡打滑像老牛耕地一样喘着气直哼,下坡也不敢快行,徐徐开动着。我向盘山公路外侧张望,下面全是荒凉不毛的石崖。窄的石缝显得黑漆漆的,沟底有几顶帐篷,看上去只有火柴盒大小。深谷时时刻刻都在期待着死亡的人。雾气在荒凉的山谷中浮动,我心中扑通扑通的禁不住吸了一口凉气。第二天九点多钟到了和静,我这才松了口气,有了精神。我抬头望去,看到了屋顶上冒出的缕缕轻烟;看到了路边的维吾尔族一边取暖,一边烤着馕;看到了旭日的阳光,从东方冉冉升起;看到了军旗在军营上空高高飘扬……

一九八四年元月一日,是铁道兵战友永远难忘的一天。

这一天,铁道兵将向军旗告别,向昨天告别,这是一个残酷的别离、痛苦的转折。上午八点半,一阵嘹亮的军号声,划破了郊外的寂静,官兵们一个个穿上了崭新的军装,聚集在操场上。“根据国务院和中央军委决定:中国人民解放军铁道兵部队并入铁道部工程局下面向军旗告别!”

向前-向前-向前-我们的队伍向太阳……还没等主持人喊出“向军旗敬礼“,所有的官兵都不约而同的举起手臂,右手指紧贴帽檐上久久地不愿放下,理解他们吧:这是他们以军人名义向军旗敬上的最后一个军礼!

要离开新疆前,我们一行几个人来到烈士陵园告别,那里凄凄凉凉地安卧着我们的战友。那一天雪花飘飘,寒风凛冽,我站在墓前,捧起一把把雪花轻轻地培在墓上,默默地说:“战友你冷吗?但愿这些雪花能伴你御风寒!”我的眼泪又流了下来。

岁月已逝去四十多年,但每每打开军营生活记忆的屏幕,都清晰无比。回想那一段军旅生涯,禁不住心潮起伏、思绪万千、夜不成寐,那铁色般的军旅生活,培养了我宽广的胸怀和坚强的意志。每当事业遇到坎坷时,每当生活遇到挫折时,想起那风餐露宿的艰难日子,追昔抚今,顿觉胸襟豁然开朗,前景一片光明!

作者:林培森

作者简介:

林培森,山东青岛人,1976年2月应征入伍,原在南疆线铁道兵五师二十四团服役。1984年元月集体转业并入铁道部,现在中铁建工作。长期的部队和筑路架桥基层生活,积累了一定的生活阅历和题材,他酷爱诗歌,每逢人生转折,社会巨变,亲朋聚散,情感悲喜之际,总是激情喷涌,并诉诸笔端。曾在多家媒体,大路文学发表诗歌散文360余篇。并获得“新绪杯”全国文学大赛,“魅力诗人”荣誉称号。2019年他参赛的第二届《才子》杯全国文学大赛作品《又到春节》被评为二等奖,2020年参赛的第五届《才子》杯全国文学大赛作品《初冬黄山别样美》被评为一等奖。2020年在《爱心祈福汇爱前行》摄影大赛中获得金奖。

图片说明:

1、第一张图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜