【这是作者和他的战友们当年在青海德令哈、怀头他拉、泉水梁生活的记忆和感受。还有德令哈市区以及德令哈农场、怀头他拉农场那些艰苦创业的人和故事,尽管岁月如风可以带走时间改变容貌,可改变不了的是这记忆,是那熟悉的地名和那些老照片,总让人割舍不断。因为这是一笔无形的宝贵财富,不管何时何地,总会以不可删除的因果和憧悟,依旧营养着我们的今天和明天——】

认识青海是1976年的夏天,我们铁道兵第七师33团汽车2连从四川万源搬家到的青海。

记得是一个雨后雾蒙蒙的清晨,我们连队从刚刚修通的襄渝铁路万源车站上车,把全连的汽车都放在火车的平板车厢上面固定起来,我们随车一起旅行。

那是简易的闷罐车厢,一列火车就拉我们一个连队的人和汽车。尽管我们提前在四川大竹县买了几麻袋面包和饼干,但沿途兵站的伙食还不错,这些准备吃的东西都没有派上用场。

火车途径达县、重庆、成都、宝鸡、天水、兰州、西宁,到了哈尔盖火车站。

哈尔盖站位于青海刚察县哈尔盖乡,也是我们到青海的最初印象,只见这里人烟少,空气稀薄,吃大米的少,蒸的馒头黏黏的不是很熟。最大的感受就是这里身穿军衣当兵的多,各种简易的旱厕也多。

原来只知道青海位于中国西部,雄踞世界屋脊青藏高原的东北部,因境内有国内最大的内陆咸水湖——青海湖而得名,简称青。到了青海才知道,青海是长江、黄河、澜沧江的发源地,故被称为“江河源头”“三江源”,素有“中华水塔”之美誉。

从地理上讲:青海全省地势总体也呈西高东低,南北高中部低的态势,西部海拔高峻,向东倾斜,呈梯型下降,东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带,地形复杂,地貌多样。

在哈尔盖住了一个晚上,我们再把汽车从火车上开下来,然后途径天骏、倒淌河、日月山、乌兰、野马滩,到了青海省海西州的所在地德令哈。

德令哈,位于青海省西北部,处于柴达木盆地东北边缘,是南进西藏、北上甘肃、西通新疆、东接省会的交通枢纽,是历史上的南“丝绸之路”。

我们没有在德令哈住,目的地是在距离德令哈55公里的怀头他拉。当时怀头他拉叫公社,始于1956年建乡,听说后来到了1999年撤乡建镇。

那时候,我们所在的铁七师33团有两个汽车连队,汽车2连是1974年7月由汽车1连分家后组建的连队,于是就有了汽车1连和汽车2连。搬家到了青海后一段时间,汽车团改编后又增加了汽车3连。

怀头他拉往西南方向,沿着一条戈壁上的简易公路,大约十多公里,我们就在一个叫南山泉水梁的地方安营扎寨。连队的主要任务,就是配合二营的整体施工,也担负着其他营和连队的物资、设备、油料、军需及生活用水、运输服务等保障工作,当然在管理上仍旧由团部后勤处领导。

说是泉水梁,但看到的泉水不多,附近大都是雅丹和丹霞地貌,地形以戈壁滩、沙丘、高山为主,特殊的地质构造形成了柴达木盆地特有的现代自然荒漠景观。

那时候住房条件差,只有连部、炊事班和修车库是几间搭建的土屋,其他各排住的都是帐篷。搭建帐篷也是个技术活,先根据帐篷的大小面积在地上挖个坑,再把帐篷的支架搭好四角固定好,四周再用土把帐篷围起来,只露出个帐篷顶。

为了防止寒冷,帐篷内都要做一个地火龙,就是围绕床铺下面用砖头和土坯砌成的一种保暖通道,一个出口烧火,一个出口做烟囱。一般都是一个班住一个帐篷,一个帐篷有9张床,分上下铺,最多可以住18个人。

每到秋末冬初,各班都要忙最要紧的两件事:一件是打煤砖,等晒干了冬天烧火好取暖;另一件则是储存冬天过冬的蔬菜,每个连队都会在地上挖个坑,搭建一个蔬菜地窖,要储存好几车的白菜萝卜,冬天寒流来的时候,窖内还要生火保持一定的温度。

有时候闲了,我们也会爬到连队后面的山坡上,看四周不同的风景。总会看到周围一座座大大小小小沙包群,奇形怪状,起起伏伏的很壮观。有的峡谷山崖嶙峋,岩石狰狞;有的戈壁滩上寸草不生,荒无人烟。尤其风刮起来的飞沙走石,很有点西部片里恐怖的意味。

还有一些梭梭、柽柳、骆驼草、沙拐枣、枸杞等野生植物生长在这里,但我们最亲切的还是骆驼柴,有时候去几个战士检上一大车,可以烧上好几个星期。

那时候还没有旅游和观风景的这个概念,能玩得起照相机的人也不多。只觉得这里环境很恶劣,常年高寒缺氧、气候干燥、风沙不断,尽管附近有着丰富的野生动植物和地下丰富的矿产资源,也是当代旅游者们取景的好地方。

泉水梁的命名,可能是因为一个山梁上有几口出水的泉眼而得名。我们汽车2连住的地方就在这山梁上面,这个泉眼就在我们连队检查站的旁边,水流不大,却一年四季水汪汪的也不干枯。

正是上天赐予这片土地上的汨汨清泉,也给我们增添了不少的乐趣,我们也会经常的来到水泉旁嬉耍,只是这里的蚊虫小咬比较多,站一会儿,脸上胳膊上就会被咬出不少痒痒的红。

因为这里地处戈壁滩边缘地带,土地容易盐碱化,致使这泉水看起来很清澈,但却不能食用。记得我曾好奇的尝了一下,水很苦涩,也有点草腥味。

记得检查站长福建的周孙泉有次用这泉水洗衣服,好几天晒不干,晒干了上面一道道的白。油料员贵州的黄平用这水洗了皮军帽,然后在锅里蒸了一下,晒干后军帽只能融进一个拳头大小的洞,缩小的不能戴。

所以说,我们连队检查站附近就有水,但这种水不能吃。汽车2连那时候有马槽车、翻斗车、油罐车,还专门改了几台拉水车,从怀头他拉附近的一个钻探队拉水,不仅供应我们连队的用水,还要保证二营和其他连队生活和施工中的用水。

泉水梁下面有片开阔地,那是二营的驻地。依次排列着营部和6、8、9、10连,7连在莲湖住了一段时间,后也搬到了营部附近。

那时候二营营长黄作友,教导员林和胜,两个人都是从七连一步步干出来的。还有徐爱辉等营首长,对施工和管理上都很有一套。

二营主要负责莲湖车站到泉水梁和饮马峡车站部分路段的施工,那时候尽管已经有了推土机、挖掘机、装载机等土方机械,但都是少量的。这里的戈壁滩风大、土壤条件差,主要施工的还是靠人力。

平常也看不到这些连队的施工情况,只是到了每次看电影的时候,每个连队排好队老早就坐在那里等待。这期间,连队与连队之间战友们就开始拉歌,那现场很激情,也很振奋。

还记得连队那些拉歌的歌词,往往是一个人领唱全连一起合:

领唱:同志们啊,

合唱:呼嗨!

领唱:听我言呀么,

合唱:呼嗨!

领唱:欢迎某连唱支歌呀,好不好?

合唱:实在好呀么呼嗨!

这时候领唱的就会把手举起来朝自己连队的战友们高喊:大家鼓掌呱唧呱唧!

在座的战友们就会一起边鼓掌边大声地喊:一二三,三二一,我们等得好着急!快、快、快!

被拉的连队就会有人站起身来指挥自己的连队开始唱歌,唱歌完后再如此这般地来再拉其他的连队。整个现场很活跃,完全忘记了刚刚施工一天的疲惫和辛苦。

那时候,每个月团电影组要来两次,放电影前还加放一个短纪录片,好像放老片子的多。

电影组长阿郑如果到二营来,有时候还到汽车2连我的房间坐一会儿,他的碳晶粉画很有名,还给我画了两张不同照片的画像,现在保存的还很年青。

二营每次放电影的时候,汽车2连总是被安排在最中间的最佳收看位置。那时候汽车2连是个比较受宠的连队,因为当时的交通工具少,有时候营里的首长去团里开会,都要坐在解放牌卡车上面,风吹日晒的都是家常便饭。

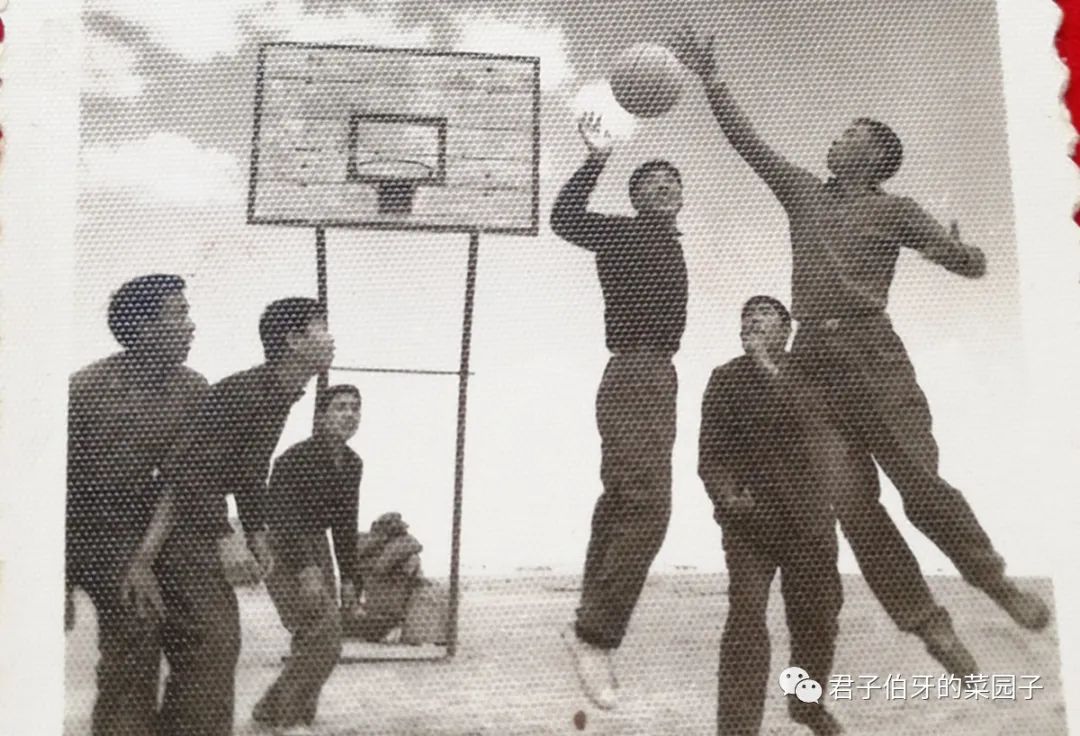

那时候除了看电影,平常的娱乐活动就是打篮球,尽管高原气候缺氧,大家跑几步就呼哧呼哧的直喘气,球场也坑坑洼洼的不是很平展,但大家的兴致不减。

汽车2连的篮球打的不错,团篮球队的15号李锐友、5号赵春发、13号何明胜、18号林为章,后来他们从篮球队下来,都在汽车2连开车。

我们经常会和附近的连队比赛,还到德令哈农场和人家进行比赛和交流。记得我一次去德令哈还和当地的文体中心体育场联系,想跟海西州的篮球联队比赛一次。

没想到人家也很重视,老早就在大街上贴好海报了,可是比赛那天我到师部所在的格尔木出差没有赶回连队,和德令哈文体中心也联系不上,就没有完成那场比赛。

后来想想,且不说那场比赛的输赢,就说我们一个普通的连队和一个海西州地区的篮球联队打,我们也有点不自量力,可人家也就答应了下来。

不过,这也说明当时不管是部队还是地方,其他文体活动开展的都不是很多,那时候也没有电视和网络,人们的文化生活还是很空虚的。

说到德令哈,那也是我们常去的地方。我经常会和二排长左本瑜开着李金标的车去德令哈办事,那时候公路上的车不是很多,都是搓板路,跑起来人在驾驶室内,也像炒菜似的左右摇晃。

那时候的巴音河水很清澈,清澈的巴音河灌溉着这片肥沃的土地。德令哈街道两旁的大白杨和红柳也绿莹莹的,每条街道都很宽敞,也很干净,看到军车在道路上跑的多,很少看到有骑自行车的。

德令哈我最常去的有两个地方。一个是新华书店,那个书店不大,却经常地会进不少新书,还有这个书店可以对外租书看,等到书租的有点陈旧了还对外降价销售。

那个书店有位女营业员大姐很健谈,后来知道她是山西晋城人,每次看到我过来都挺客气的。通过她我还买到了《东周列国志》《基督山伯爵》等不少他们书店处理的旧书。

另一个我常去的是德令哈商场,一楼卖电器的柜台有个姓姜的女孩子,一张红扑扑的脸盘,眼睛稍微有点鼓鼓的很精神,尤其讲一口很熟悉很好听的四川话,说话的时候总带着微笑,那声音软软的也带着磁性,让我有事没事的时候,总想过来看她一眼。

后来知道她叫江延平,老家四川自贡市人。她的性格开朗,身体也很运动员的健康和精练,也乐于助人,那时候我就在心里发誓,找老婆一定要找像她这样的,后来听说她找的也是一名军人。

跟着老左,还认识了他们湖南衡阳的一个老乡,他的那个老乡姓胡,在德令哈地区计划委员会作主任。我们会在他的那里看到不少《参考消息》和《大众电影》,退役后听说他到另外一个城市作市委书记了,还是很有领导艺术和才能的。胡的爱人医术也很高明,当时在德令哈医院很有名气,而且作的广东潮州菜,很好吃。

我们从德令哈回连队的时候,经常会绕道去德令哈农场。

在德令哈农场也认识了一位山东人姓尹,长的很帅气,有点像过去电影里的明星,讲一口普通话。他的爱人姓袁,是一个学校的校医。不知道老尹在农场具体是做什么的领导,但他很健谈,对德令哈的来龙去脉了如指掌。

据老尹说德令哈原属都兰县三区,德令哈农场1954年3月由回头察汉、尕海、怀头他拉、戈壁、阿鲁不农、宗务隆、蓄集、泽令沟等草滩组成。除了德令哈农场,柴达木盆地共建起了8个农场。但后来我们曾经去过的只知道有香日德农场、格尔木农场、冷湖农场和赛什克农场。

原以为这些农场都是脱下军装转业的军人和他们管理的劳改犯人,其实农场的建制主要是青海劳改局所属的水利支队,还有来自祖国各地的军人、支边干部、工人、农民和青年学生,这些都是当时参加开发与建设柴达木最早的创业者。

老尹说当时的交通不通,这批劳动大军都是风餐露宿,披荆斩棘,边走边修路,边修路边行进,用铁锹,用镐头,用汗水和毅力,开辟了柴达木东部的第一条土质公路。

这是青海省第一个大型国营农场,从此开创了柴达木戈壁绿洲农业的历史,也成为青海省国营农场的一面旗帜。

在德令哈附近有个托素湖,当地人称为莲湖。

“托素”在蒙语中意思是“酥油湖”,意思是“水草丰美的地方”,莲湖就像熠熠闪亮的巨大的宝镜,镶嵌在浩瀚的戈壁、茫茫的草原之间。

据说这里拥有丰富的雪莲、麻黄、石羊、黄羊、雪豹等数十种野生动植物资源。有一次我们连有个战士晚上开车从莲湖附近过,说还遇到过一只黑狗熊。不知道这位战士说的是真是假,但经常会遇到三五成群的黄羊。

那时候,我们从德令哈开车回怀头他拉,经常的不走国道,总要绕着莲湖走,因为从德令哈农场到戈壁大队环绕莲湖有一条便道,那是一条布满碎石砾的小道很颠簸,但最主要的是沿途可以看到莲湖辽阔的湖面。

总觉得那时候的湖面很开阔,极目远望,无遮无拦。风平浪静时,湖面烟波浩渺,水天一色。有时候起风,也会浪涛汹涌,银花飞溅,惊涛拍岸有声,动人心魄。

那时候大家都没有什么环保意识,国家也没有出台环保和动植物保护法,保护野生动物的话题还没有被提上重要议事日程。有时候我们接近湖面时,还会把车停下来,把汽车的内胎充满气,沿着湖畔的水面去抓点野鸟蛋。

有时候我们会故意在夜里从湖边行走,看到有奔跑的黄羊还把车大灯打开,朝着惊恐的黄羊把发动机踩的山响,碾不碾轧的去吓唬一下。

觉得那时候的胆子大,什么都不在乎。记得一次三排副王高楼去莲湖芦苇丛中抓鸟蛋,汽车内胎被扎破,他差点没走出来,还是我们找了几根骆驼柴,让他抓紧了才帮他走出的困境。

有时候我们还会步行走到湖边上,找一块向阳的草地,躺在那里一边看静静的湖水,一边会悠闲的晒太阳,听那些咕咕嘎嘎的鸟鸣回荡在芦苇丛中,有着数不尽的快乐。

过了莲湖,很快就到了怀头他拉。

“怀头他拉”乃蒙古语,意为“西南的庄稼地”,住着汉、蒙、藏、回、土等民族,居民们主要是种植粮食作物为主,也有一些放牧的,但附近看到的大片草场不多。

因为这里兼有山川湖盆河多样化的地貌特征,属高原大陆性气候区,具有高寒缺氧、空气干燥、少雨多风、年内四季不分的特点。

怀头他拉距离莲湖较近,有许多的成片草地和沼泽地。据说解放前马步芳政府曾在德令哈办过垦务,在怀头他拉留有零散耕地,至解放时已废弃荒芜,遗迹全无。解放后由于当地人口稀少,大片的土地零星地种植着一些小麦和青稞,农牧民们大都耕作粗放,收成不高。

那时候怀头他拉街上有个小卖部,面积不大,走进去会闻到一股羊膻味。里面的东西不多,大都是油盐酱醋之类的,也有卖散酒和当地砖沱茶的。

整个怀头他拉都是低矮的土坯房,房顶也大是用木头和泥巴糊砌的,上面开个洞安装块玻璃,就是土天窗,可以让光亮通过天窗照射到屋内。

很少看到怀头他拉本地的居民,年青人也看到的少。但这里的一株株骆驼草拔地丛生,虽不显眼,却很强劲地葱绿着;一棵棵舒展着枝叶的白刺,犹如戈壁之莲;披着一缕缕青丝的沙柳,也向人们展示它婀娜的风姿。

还有那些叫不上名字的野生植物,在严酷的自然条件下,经过长期自然选择而保留下来,具有顽强的生命力,成为特殊荒漠生态系统的组成部分。

给我们印象最深的是怀头他拉农场,因为这里是我们往返连队出出进进的必经之路。

怀头他拉是德令哈总场的分场,场部也很简陋。就是土墙围起的一个大院,里面住着不少农场的干部职工。

在这里认识了姓吴的兽医,姓宫的电影放映员,还有一位老家是湖南的指导员姓薛,我和二排湖南的蒋先贵在薛指导他们家吃过一次大米饭,他们家还是到别人家借的大米,因为那时候不管部队还是地方上供应的大米少,面粉多。

给我印象最深的农场保卫股有一位张股长,山东人,其爱人是广州的。听说他参加革命挺早的,在一次执行任务中负了伤,后来背就驼了,走路慢腾腾的老弓着腰杆背着手,但步伐很坚实,带着军人的风范。一次我们路过怀头他拉看电影,听他讲过一次话,还是很受教育的。

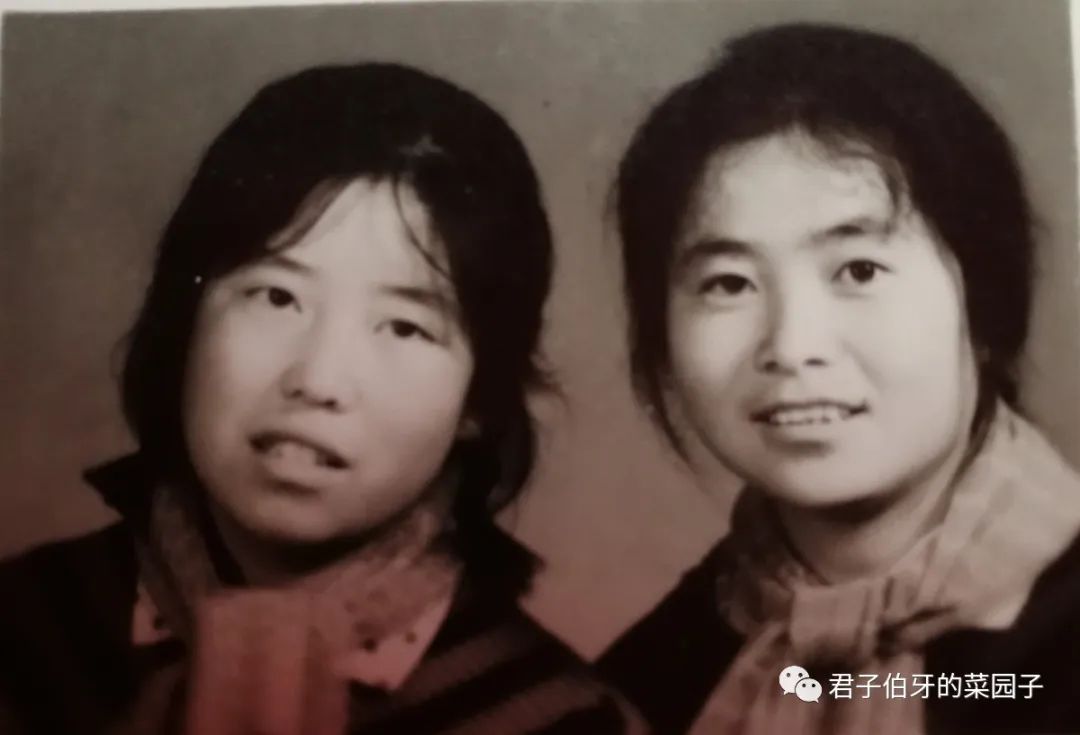

还认识怀头他拉学校的两位年轻女教师,她们从德令哈回来乘过我们的车。一个姓陈,山西人,个头不高,很朴实,爱脸红,说话的时候一双眼睛老看着地面,一幅怯生生的样子。另一位女教师祖籍是山东的,眼睛大大的,但却有点近视。

认识她们后,找她们借过好几次的书,那时候想看本新书是很惬意的。记得看过一本《诗韵艺术》,为我后来发表诗作帮助很大。不知道她们两个谁给我的她们俩的合影照,让我至今还保存着。

德令哈农场包括怀头他拉分场作为青海省国营农场的一面旗帜,无数的干部职工在生活和居住条件极其恶劣的环境中,他们用热血和汗水乃至生命在荒漠中辟地开荒,白手起家,吃苦耐劳,坚忍不拔、艰苦奋斗,无怨无悔、甘于奉献,体现出勇往直前的柴达木精神,令人敬仰。

当然,在我们的记忆中所展现的都是我心中最美好的回味。

我不想叙述战友们在青海高原上的那种忍受着缺氧、缺水和寒冷等多种考验的心境;

我不想说战友们怎样的顶着凛冽的飞沙走石,在滴水成冰的雪域之上,在生产条件极其艰苦、生活环境极其恶劣的条件下,群策群力,团结奋战的火热场面;

我不想说战友们怎样的忍受着高原的荒凉与孤单,在肆虐的寒风里为保障部队物资供应和给养那坚定的身影无悔无怨——

因为逢山凿路,遇水架桥是我们铁道兵人最崇高的使命,我们自豪我们曾经当兵坚守在这片雪域高原,为共和国修筑天路。在这种原始、独特、脆弱、敏感的地理生态环境中,修建世界上海拔最高、线路最长的青藏铁路。

青藏铁路对改变青藏高原贫困落后面貌,增进各民族团结进步和共同繁荣,不仅有利于西藏的对外开放,对加强与其他地区及国外的经济交流与合作,还促进了青海与西藏经济社会又快又好发展产生广泛而深远的影响。

同时,青藏铁路完善了中国铁路网布局,实现西藏自治区的立体化交通,为青、藏两省区的经济发展提供更广阔空间,使其优势资源得以更充分发展,从根本上保护了青藏高原生态环境的长远需要。

青藏铁路,也是西部大开发的标志性工程,对加快青藏两省区的经济、社会发展,增进民族团结,造福各族人民,都具有重要意义。

可以说,低矮潮湿的帐篷见证了我们风餐露宿的身影,呼啸的狂风飞沙听过我们的歌唱和笑声,莲湖水面珍藏着我们倒映的年轻的容貌,青藏线哈尔盖到格尔木段留有我们辛勤耕作的汗水,德令哈泉水梁铭刻着我们艰苦奋斗的足印——

虽然没有内地的碧绿与繁华,但却是我们永久的记忆。

因为我们把最美好的青春年华留在了这里。

尤其我们为修建青藏铁路新线和汽车运输后勤保障等所做出的贡献,也将载入我军铁道兵事业的光荣史册。

留不住的是岁月,忘不掉的是军营,尽管我们修通了这段线路后,随着大部队又搬迁了新的地方,以至后来兵改工全部脱下了军装,战友们又都奔赴在不同的地方不同的岗位,但时光抹不掉心底的记忆,芳华虽逝,初心不改。

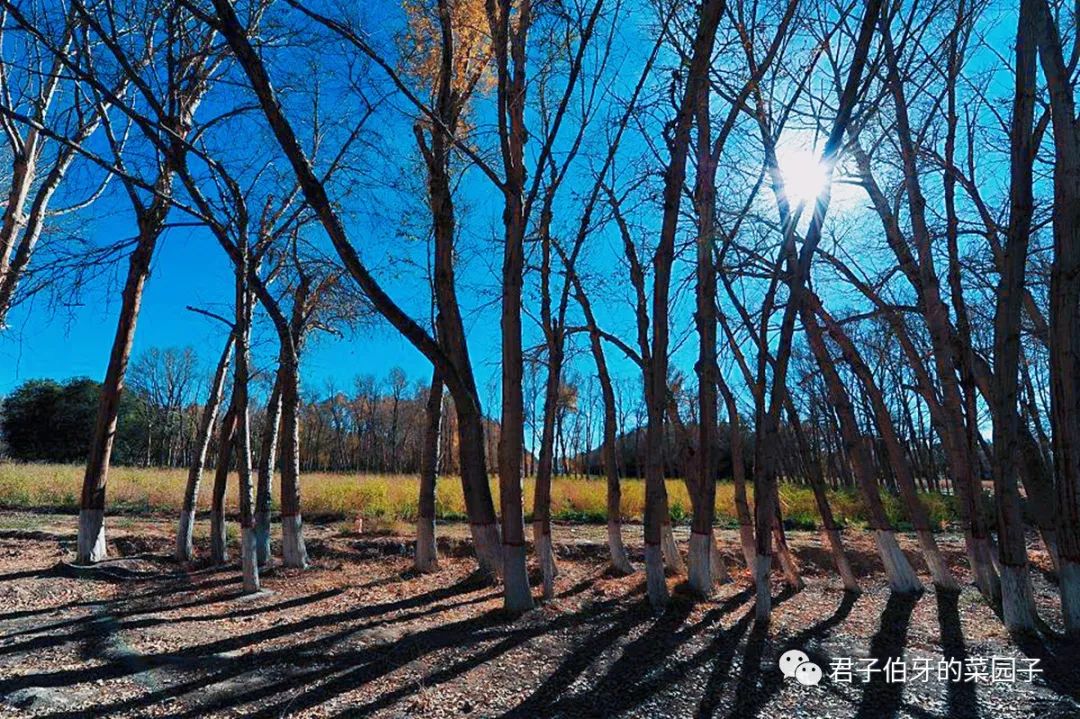

近几年来,先后有不少战友返回德令哈和泉水梁,看看我们曾经战斗过的地方,看看改革开放以后青海高原的发展和变化,还拍摄了不少现在的图片和视频。

历史已经淹没了很多东西,但也总会遗留一些美好的情愫在心上永恒。

而今,青藏铁路全线共设置85座车站,包括客运站、货运站及无人值守车站等。其中开通客运乘降火车站的,就有我们33团修建的泉水梁站、平爽站、饮马峡站。

现在德令哈市的315国道两旁,花枝鲜媚、树木繁翳,一棵棵新栽的青杨、旱柳、花灌木、柽柳等枝头透满了绿色,春意盎然的迎接四方宾客。

怀头他拉街道两旁也烟柳弄影、碧树葱郁,一棵棵新栽的树木枝头绿叶舒展,顽强地在戈壁荒滩上靓丽出了绿色的身影。

德令哈农场和怀头他拉地区种植的小麦、油菜、青稞、洋芋等也大面积的已具规模,还培育、种植了萝卜、白菜、黄瓜、西红柿、辣椒、韭菜等新鲜蔬菜,成为柴达木盆地农业繁荣发展的希望所在。

昔日的荒漠原野,通过先进的技术和机械装备,现已变成条田纵横、林网密布的田园。

岁月如风,风可以带走时间,却带不走德令哈、怀头他拉和我们的历史和故事,特别是我们当年铁兵人深深的记忆和怀念。

还有德令哈我认识的那些人,如今大都已经离退休了,但他们在在柴达木盆地默默无闻、团结奋斗,艰苦创业,无私奉献的柴达木精神和历经曲折的悠悠往事,仍旧值得我们的尊重和敬仰。

这是一段沉甸甸的历史,是一首可歌可泣的壮丽诗篇。柴达木的浩瀚而神奇,尤其在这里生息和创业的人们,他们那种坚韧不拔、知难而进的毅力和开创精神,更是一笔无形的宝贵财富,始终激励和鼓舞着一代代前赴后继的柴达木盆地人。

岁月如风,沉淀心灵的流韵;岁月如水,积蓄满怀的柔情。不管环境和容貌怎样的改变,可改变不了的是这记忆,是那熟悉的地名和那些老照片,总会让人割舍不断。

一段藏在那些年军营时获取的对德令哈、怀头他拉、泉水梁的感受,不管何时何地,总会以不可删除的因果和憧悟,依旧营养着我们的今天和明天——

作者简介:

照片图片由作者提供

(本版编辑: 老粥)