把铁道兵精神传承延续下去

博士生导师蔡方鹿带领师生

第12次重走成昆线

铁道兵在人民解放军军史上有浓墨重彩的一笔,逢山开线、遇水架桥、气壮山河,虽然铁道兵早已在人民解放军序列中消失,但铁道兵精神却永远是一种财富,是一种力量,更是一种追求和一种宝贵的资源,形成了一种独有的铁道兵传统文化,需要去继承和弘扬。

今年6月23日至25日,四川师范大学中国哲学专业的老铁道兵蔡方鹿老师带领21名师生开展了重走成昆铁路的社会实践活动。

6月25日,由四川省朱熹研讨会、西昌朱熹文化研究会、凉山州顺丰驾校共同举办的“立德树人与铁道兵精神”研讨会在西昌召开。西昌市人大、西昌市政协、凉山州书法协会、四川省朱熹研究会、西昌市朱熹文化研究会相关领导、专家、学者及四川师范大学哲学学院部分师生等参会。会上,四川省朱熹研究会名誉会长、四川师范大学杰出教授、中国朱子学会副会长、国际儒学联合会理事、国务院政府特殊津贴获得者、博士生导师蔡方鹿以《中华道统思想的当代价值》为题进行了发言。随后,四川师范大学硕士研究生们依次进行发言。最后,大家合唱歌曲《铁道兵战士志在四方》《卡莎莎》。

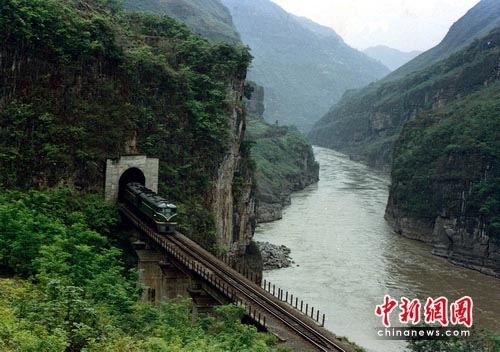

1968年,刚刚初二毕业的蔡方鹿只有16岁,应征入伍到原铁道兵10师46团1营2连,后又被分配到德昌县金沙大队的老连队(8816部队2连8班)承担成昆铁路金沙隧道的修建工作。此次社会实践活动,蔡方鹿带领学生们参观了德昌县老成昆铁路的金沙隧道和正在修建的全长14280米的成昆铁路复线的德昌隧道,并参观了金口河铁道兵博物馆,和学生们一起祭奠参与修建成昆铁路的铁道兵烈士,给学生讲述他以前的经历和故事。截止今年,他已带领学生第12次共计138人次重走成昆线,去年因疫情原因暂停了一年,取消了行程。

据蔡方鹿介绍,12年来,他带领学生徒步行走,参观以前铁道兵战士修建的隧道、桥梁、路基,采访一些当地的老村民,了解当年修建铁路的情况,并组织铁道兵老战士、老民工和学生们召开座谈会,目的是希望让同学们通过重走成昆线,了解成昆精神、铁道兵精神,克服困难,把当下的学习和以后为国家的建设服务结合起来。每年的研讨会也是为了把铁道兵精神与中华优秀传统文化结合起来,发扬铁道兵精神,把革命文化与所学专业结合起来,这更加符合所教学的专业,学生们也更加容易接受。

今年7月1日是中国共产党100岁的生日,他认为带领学生重走成昆线更具特殊意义。

“今年恰逢中国共产党成立100周年,我和学生们重走成昆线也很有意义,因为我本人是于1970年5月30日在铁道兵部队加入的中国共产党,今年已51周年。部队里当时有一句口号‘把驻地当故乡,视人民为父母’,德昌县虽然不是我的老家,但我们视它为第二故乡,视当地民众为父母,这是党全心全意为人民服务的生动体现。我要把红色文化精神、铁道兵精神、成昆铁路精神传授给我的学生,培养他们为人民服务的精神,履行党的宗旨。”蔡方鹿说,带学生重走成昆线后,许多同学都学习了老一辈不怕苦不怕累的精神,从以前的比较娇生惯养变得思想觉悟有了明显提升,政治上、业务上有了很大进步。

重走成昆铁路后,同学们均表示自己收获很大,他们在研讨会上作出的发言也是经过思考后发自内心的一些感触。原本不会唱《铁道兵战士志在四方》歌曲的同学们,也已经对歌曲十分熟悉,还将歌词写进了自己的发言中,积极参与到此次社会实践活动中。

四川师范大学哲学学院2019级中国哲学专业学生张淤波说:“我们此次去德昌县烈士陵园祭拜了铁道兵烈士,参观了金沙隧道,还去金沙村采访了村民。我记得有位村民说,成昆铁路修建前,整个村只有一辆自行车,铁道兵来了以后,他们看到了很多没见过的东西,比如收音机、电影等,铁道兵还给他们修建了不少便道和铁索桥,给出行带来了极大方便。此行我最大的感受是,以上个世纪的条件和工具修建铁路难度很大,完全靠人工,见到铁路后我感到 非常震撼,这是以铁道兵战士的血汗筑成的铁路。铁道兵精神对我们学生的学习和以后的工作有很大作用,我们一定会发扬吃苦耐劳、不怕艰苦的精神,作为新一代年轻人我们一定要把铁道兵精神传承下去!”

12年来,重走成昆线系列社会实践活动对推动凉山州和西昌市的精神文明建设和文化建设起到了积极作用,在社会各界人士中产生了较大影响,得到群众的广泛好评,为服务社会、发展本地文化教育做出了贡献。

近1100公里的成昆线便有2100多名烈士把生命和鲜血留在了铁路沿线上,留在了隧道里,留在了山谷间,但人们不曾忘记铁道兵。虽然有身体上的不便和资金上的困难,以及不可预知的危险性存在,但蔡方鹿的执着和坚持,使得带领学生重走成昆线的活动持续了12年,病痛难阻、风雨无碍。他说:“我今后还会继续带学生们走成昆线,这是一件让我感到幸福而责任重大的事情。”

本报记者 寒梅

原载《西昌都市报》2021年7月8日

作者:寒梅(彝族名:沙马阿卓)

作者介绍:

寒梅(彝族名:沙马阿卓),32岁,于2011年自四川师范大学电影电视学院(现四川电影电视学院)毕业,同年在腾讯公司成都分公司从事微博运营工作。2012年至今在凉山日报社从事记者工作。其有数十篇作品如《我州马铃薯探寻“第四大主根”之路》《越西:人工培养羊肚菌高海拔种植成功》等文章曾获全州好新闻奖等奖项。通讯作品《一碗开水 情谊深长》等获中国地市报新闻作品奖。曾在凉山日报获评两次年度先进工作者,分别为2014年度先进工作者、2019年度先进工作者。

图片说明:

1、第一张、最后一张图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜