铁道兵文苑

【原创】家书的故事

写这篇文章,缘起母亲节那天我发了视频号,浏览量一直在涨。也仅仅是一张我与母亲合影的照片、我给母亲打电话的截图,再加上阎维文唱“母亲”的几句歌曲。大家爱看,是因为母爱的主题有着永恒的吸引力。

母亲86岁了,我也是花甲之年。我的生活不顺当,致使我对节日漠然,也包括自己的生日,多少年没有过。

母亲节前一天晚上,我躺在床上看微信,母亲节的图文、视频就很多了。我想:我也过个母亲节,往后,这个节我当然希望过很多很多……

过得有纪念意义,发视频号:我想到前几年回家过年,在饭店全家人吃年夜饭,我与母亲的一张合影,很喜庆,我喜欢。我给母亲打电话截个图,再配一首关于“母爱”的歌曲。听听阎维文与满文军演唱“母亲”的歌,选定阎维文唱的。这一句最好:啊,这个人就是妈,这个人给了我生命,给我一个家……

早上起床晚,在电脑上找到与母亲合影的照片。给母亲打电话。母亲也知道这个节日,我的四弟中午陪她吃饭。我突然想起,母亲曾对我说过,她不识字,连自己的名字都不认识,我“梅梓祥”三个字她有模模糊糊的印象,能够分辨出来。我求证这件事,母亲不置可否,像许许多多的事一样,都无法还原早年的印记。

母亲节,发的视频号截图。

父亲患病后,我与母亲陪护。那是我当兵离开家一二十年,与父亲、母亲在一起时间最长、交流最多的日子。每天,我和母亲各个坐在父亲病床一侧,无主题谈天,虽然知道生离死别,但一说话,就忘了一切。那天,父亲、母亲就讲到“家书”。

我当兵之后,同家里联系的唯一方式就是通信。乡里第一户人家有电话,离我家十几里路,父亲打过一次,大概是想听听我的声音。我记得父亲的想念。

我给家里写过很多信。我兄弟五人,我是老大。家信大多是模式化:第一部分汇报我的工作,报喜不报忧;接着对父亲、母亲祝福,请他们多保重身体;再对四个弟弟一一指名道姓,因材施教、因人施教,千叮咛、万嘱咐他们的学习、工作与做人,并许诺美好的“奖赏”。家里给我回信,内容是日常的耕作与收成,弟弟们的学习、工作:一切都好啦。

母亲那时候在公社砩石矿做小工,就是每天用小锤子砸除附着砩石表面的杂质。我写给家里的信,家里及隔壁邻居写给我的信,都由母亲到砩石矿上的代销店里收发。

我到部队一个多月,就参加了对越自卫反击战,部队要求不与家人通信,母亲说一个多月没有接到我的信。晚上,她与我父亲坐在广播匣子下听“打仗”。上工了,锤子砸着石头,眼睛不时望马路上邮递员的自行车,又想信又怕呀。有天晚上,还跑到五六里远——我的战友叶根发家,与叶根发的母亲相视而流泪。“魂不在身上”的生活,直到仗打完,我的“家信”恢复既往才结束。

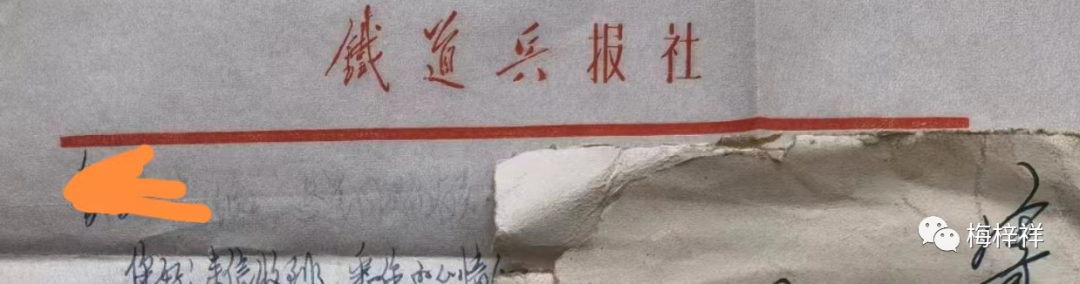

还有一件事,我由山西调到北京不长时间。有一天,代销店汪先生对我母亲说:“有你大儿子的信。”母亲拿了信,看到信封上贴了一张小纸条,疑惑了。汪先生说:“上面写着‘查无此人 退回原处’。”母亲听懂了。头“嗡嗡”响,继续去砸石头,那心里就有“万只猫抓呀”。是调动了?又打仗了?犯错误了……没听说呀?母亲不便问别人,时不时将信拿到手上,一遍遍看“梅梓祥”三个字,像每次信封上一样的——是我大儿子的名字……

家里人口多,母亲上工常带一篮子换洗衣服,工间休息在河里洗,下工再带回家。从矿上到我家,走大路半小时,翻我家屋后的小山,稍微节省几分钟。母亲若带着洗净的衣服,走大路;空手,就翻山抄近路。这天,“恨不得一步就到家,翻山,连滚带爬,在屋背后,就大喊‘大儿子信退回来了,大儿子信退回来了……’”母亲回忆说。听到哭喊,我父亲一个箭步跳到门口,紧忙撕开信。

信是我的一位亲戚写的,从我家抄的地址有误,让我帮忙办事,又没有让我母亲捎带发信。让母亲、父亲虚惊一场。

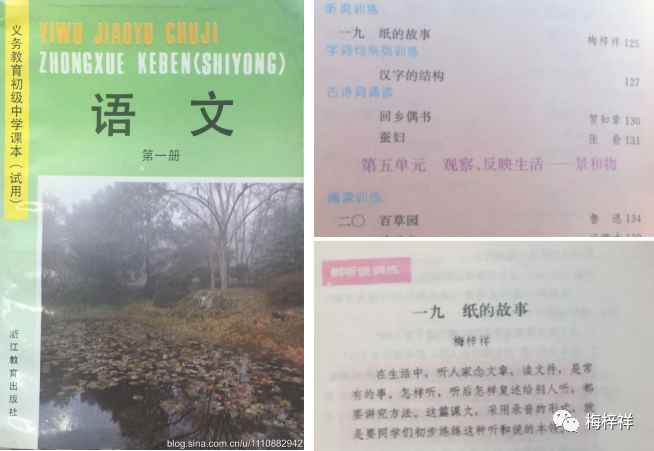

再有一件事,是母亲讲我的一篇文章选入浙江省初中语文课本,她知道是光彩的事。有一天,她在马路上遇到教过我的一位老师,老师请她介绍我小时候刻苦学习的事:“我讲课文时,要向学生说说梅梓祥小时候怎样用功读书的,——他给学校增光了……”母亲才觉得文章了不得,回家再次让父亲念课文给她听,还用手摸我的名字,让我弟弟写信说这事的经过……

在父亲的病床前,一寸一寸的光阴比金子贵;父亲、母亲讲述“家书”的故事。

父亲只上过扫盲的十几天“冬学”,仅给我写过一封几十字的短信,有错字。家里收到我的信,我的弟弟在家,我弟弟先念给父亲、母亲听;或是父亲执信到村里当教师的大舅家,让大舅念。父亲“一字不漏”记住,再回家念给我母亲听。

不知道多少寒来暑往的夜晚?父亲、母亲在“念信、听信、说信”中度过。

父亲是木匠,床是他和母亲结婚时做的。雕龙画凤,只因很长年头住草屋,烟熏,所绘花卉颜色发暗,文革又铲掉一些雕花,便老旧而普通。

每天晚饭之后,“家书节目”开始。父亲睡一头,母亲睡另一头,两个人垫高枕头,父亲戴上眼镜,在昏暗的电灯光下念我的信,——为节省电费家里一直用低瓦电灯。信的内容,父亲已知道;读信,连蒙带猜,大致都读得通。信念完,父亲、母亲“借题发挥”,谈起千篇一律又常谈常新的话题:我和弟弟的脾气秉性、理想前途;或愁肠百结,或心花怒放。每一封信,念几晚上,议论风生几晚上。一段时间没有信,就找出旧信“温故知新”。多年后,信的内容也能“倒背如流”。母亲说我到北京交的第一个女友,给家里的信介绍了女方的“职业、身高、家庭”等,没有写岁数。母亲说:“我和你爸猜,小周年纪肯定比你大,是不是的?”我说:“是的……”

父亲说:“看你的信,你小兆舅(教师)说,我认的字,达到小学毕业程度了……”父亲的脸上露出难得的笑意。

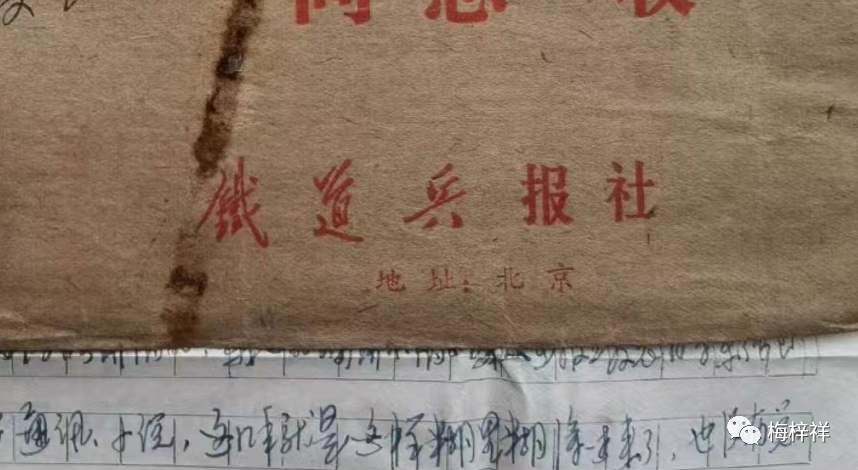

父亲走之后,我整理家书,厚厚一摞,细看,信纸的四边多磨损了,有不少纸页留下一点、一圈的褶皱,明显是泪水的痕迹……

如今,我和弟弟们也都中老年了。我的四个弟弟,不负父亲、母亲和列祖列宗,过着幸福的生活,做有益于社会的事业。我,让父亲、母亲操心太多,慙媿得很。

母亲,是我心中的至宝。由那天母亲节,想起“家书”。

视频号这样写的:刚刚给妈妈打电话啦;岁岁年年母亲节,祁愿听到妈妈的声音……

图片,照片由作者提供

(本版编辑: 老粥)