昔日辛劳砍柴的岁月

一、炊烟袅袅,美餐诱惑。

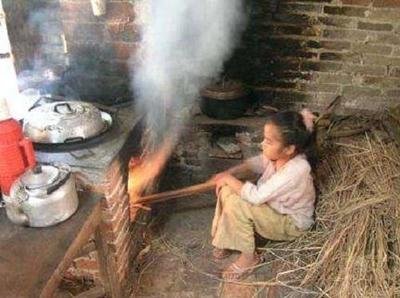

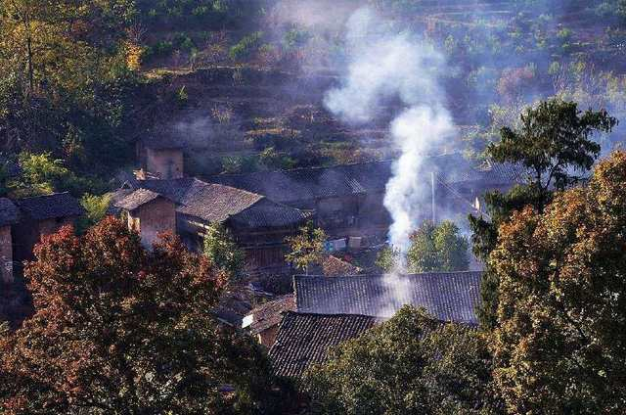

在我们家乡的山村,各家各户都有一个灶屋(厨房),多为土墙瓦房,因为瓦房屋顶空隙多,便于炊烟的扩散。过去的灶屋,没有设置烟囱,灶洞烧火的烟尘,只能从灶洞口排出,每当开始烧火,烟尘弥漫于灶屋整个空间,再由满屋顶的瓦缝隙散发出屋顶。如果是天气晴好,炊烟扩散得快,灶屋室内空气会好一些,如果赶上变天,炊烟很难扩散,使得整个灶屋室内乌烟瘴气,每当这时,妈妈在灶屋做饭,都会被呛的睁不开眼,喘不过气来,家人看此情景,也无计可施。

炊烟扩散在山村的上空,往往带着有柴禾的清香味儿和炒菜的油香味儿,各家各户的炊烟到了上空,交织在一块儿,这对在田间、地头耕作的人们,无疑是一种诱惑。因为在那个经济匮乏的年代,人们肚子里没有什么油水,况且有时吃的是稀饭,尽管你每顿饭吃了几大碗,但都是不经饿的,因此每天不到饭点,人们肚子就饿了。不像现在的人们,肚子里有的是油水,即便是到了吃饭点,你也还没觉得饿,按点吃饭,对于现在的一些人来说,似乎是在走一种“程序”而已。在过去的人们,每当看到自家的灶屋房顶冒着炊烟,还带着柴禾的清香味儿和炒菜的油香味儿时,饥饿感会由此而起。

在我们老家还有这个习惯,每当饭做熟时,妈妈总会叫我们这些小孩子,到户外去喊叫爸爸或者是哥哥回来吃饭。当然,也不是说有家里人叫,你就能马上回家吃饭的,这得要看生产队长什么时候下令收工才行,而生产队长他要按照他所掌握的时间,或是听到有大多数家里人叫这种恰当的时候,他才下令收工,你才能回家吃饭,这是生产队多年来一个不成文的规矩……

过去生活条件不好,尽管每顿饭不一定有多好,要么是红薯蒸饭,要么是蒸红薯,要么是稀饭等,但对于饥饿的人们来说,这都是美餐,端起碗来,狼吞虎咽,几大碗下肚,仅此而已,皆大欢喜。

因此说,炊烟是诱惑,炊烟是希望,每天一日三餐的炊烟,是妈妈的辛苦劳作,是孩子和大人们的向往,而这日复一日的炊烟,它源于柴火才能拥有……

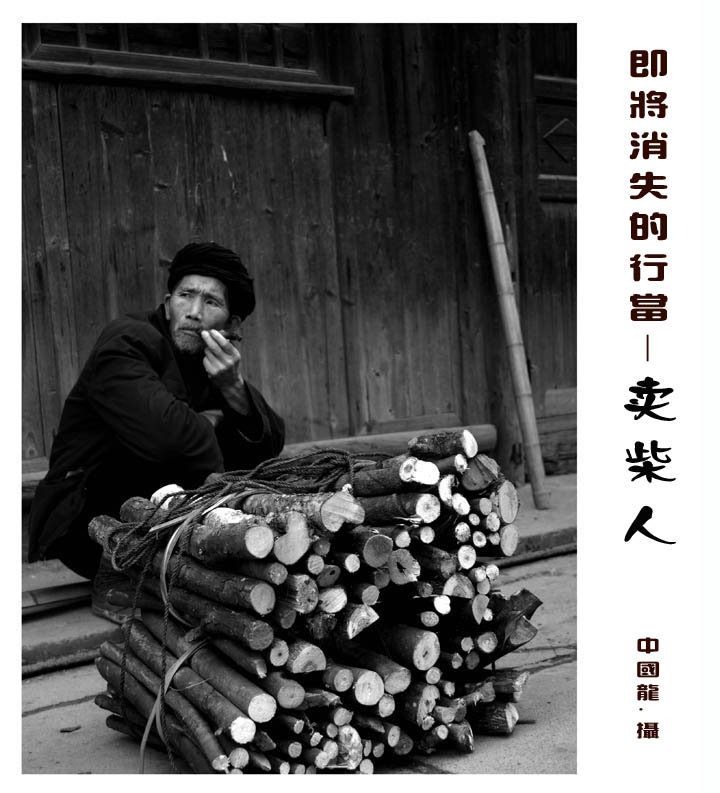

二、无休止砍柴,也供不上烧。

柴火,作为一种燃料,我家乡在有了煤和天然气之前,它是人们祖祖辈辈不可缺少的资源。它可以是木材块、树枝、树疙瘩、锯末、粗糠(稻谷壳)、茅草、干树叶、麦秸杆儿、棉花秸杆儿、稻草、甚至是辣椒秸杆儿等,都拿来作柴火。一日三餐的做饭,烧开水、煮猪食、取暖、烧洗脸水、烧洗澡水、烤酒、烧窑(烧瓦)等,都得用柴火烧,可以说离开了柴火,就无法生活。

我从小能帮家里干点活儿开始,就跟着爸爸、哥哥他们去砍柴,譬如上山砍树技,砍木材块等。

到了冬天,就开始割茅草,我和爸爸、哥哥每天早上大约四五点钟起床,上山割一大捆茅草背回家,才吃早饭,吃完早饭,去生产队参加集体劳动。一个冬天,我们家要割一大垛子茅草,储存到来年作柴烧。

我们家还爱砍马桑树做柴烧,这种树不成材,也没有多少人要,因为它水份特别大,很沉重,而且不容易干,可别人不要,我们要(因为山上好一点柴都已经砍光了),马桑树必须是在冬季砍(因为冬季水份相对少一些),我们每天早上砍一挑担回家,再去生产队干活儿。一个冬天也能砍一大垛子,储存到来年要过一个六月才能烧。

马桑树

我和爸爸、哥哥,即便是砍上几大垛子柴,一年下来也是不够烧的,每年生产队给分的麦秸杆儿、棉花秸杆儿等都当作柴火烧,有时候下雨天没有柴烧,只好把稻草也弄来烧,稻草的火焰效果很差,但没有柴烧也得烧稻草。

锯末、粗糠(稻谷壳),也是很好的燃料,用来应急烧,譬如炒菜需要大火时,妈妈在灶上炒菜,会喊叫正在烧火的娃娃们,赶快向灶洞里洒几把锯末或粗糠,这时灶洞里会立马燃起一股大火冲向锅底,锅底迅速加热,这样炒菜熟的快。

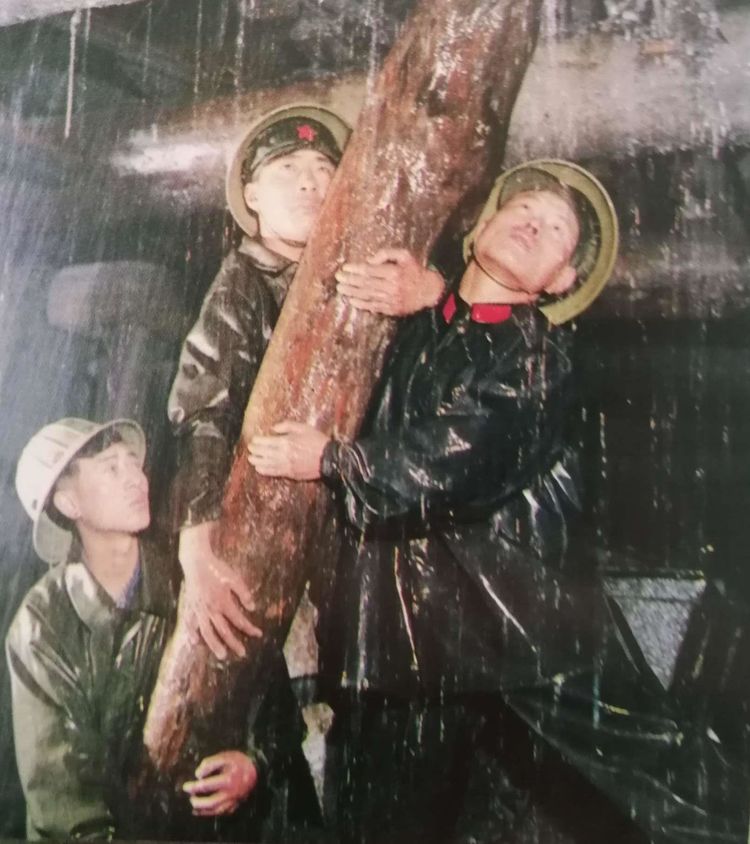

过去在农村,用于砍柴的时间和精力,几乎占去了人生时空的一半,砍柴的活儿特别辛苦,砍柴累,往回挑更累,加之早晨都是空腹上山,挑着柴走在回家的路上,肚子非常饥饿,浑身发软,大汗淋漓,急切地赶回家吃饭。

私人家里砍柴,是不能占用在生产队参加集体劳动的时间,基本上利用的是起早贪黑的时间。日复一日,年复一年,必须得无休止的砍柴,你不砍柴,就没得烧,没得烧,饭就煮不熟,你就没得吃……

三、众人砍伐,山寨秃秃。

过去砍柴的年代,家家户户都得砍柴,我家住在龙王寨脚下大路边,上山砍柴,相对还近一些,而居住在平坝和街道的人们,他们上山砍柴会更远。我每天都能看到成群结队上山砍柴的人群从我家房后路过,他们带着干粮,扛着钎担(两头尖,中间平,用于挑柴),人群中有少年、中年、老年,男男女女,一波接着一波,从天不亮就出发,砍一挑柴到下午才能回家。

砍柴的人群,他(她)们的目的地有所不同,在我们家乡属于凤凰山脉,在此群山又分龙王寨、狮子寨、山鹰寨、刀背梁、南沟、青山沟、五块石等,五块石,算得上是凤凰山顶峰。

如果砍棒子柴,就得要上高山,譬如青山沟、五块石等山上才能砍得上。如果砍梢子柴就得去稍微低一点的山上就能砍到,譬如山鹰寨、刀背梁等山上就有。如果是割茅草、爬树叶、挖树疙瘩等可以去稍近一些的山,譬如龙王寨、狮子寨、山鹰寨就有。

加入若干个砍柴人群,除了辛苦之外,也是一种乐趣,尤其是青年男女,更是社交的好机会,他(她)们通过砍柴期间的交往,有的从相识、相知、相恋、到相爱,在砍柴和往返的行程中,相互帮助,互相关心、互相照顾,从而产生感情,以至成为恩爱的夫妻……

靠近城镇的居民,有的没有劳动力上山砍柴,有些人有一定的经济来源,他们就在街道上买柴、买木炭。专门有一些山里人没有钱用,就靠砍柴、烧炭卖维持生活,这样,城镇居民才有的买。

家家户户都砍柴,这庞大的砍柴群体,日复一日,年复一年的砍,砍了棒柴、砍梢柴、割完茅草、爬树叶,最后再挖树疙瘩。高山的大树变少了,低山的小树砍没了,近山的茅草割光了,满山的树疙瘩也挖光了,山寨变成了光秃秃,哪有植被可言,生态受到严重的破坏,这样的恶性循环,非常可怕,人们更为砍不到柴而发愁……

四、路通福到,遍地青山。

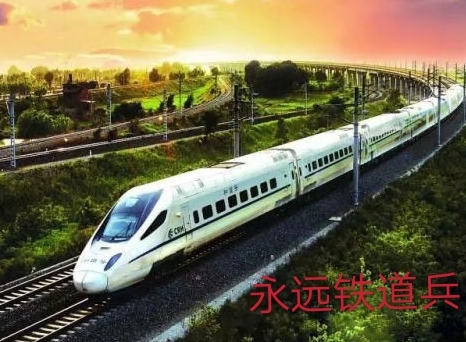

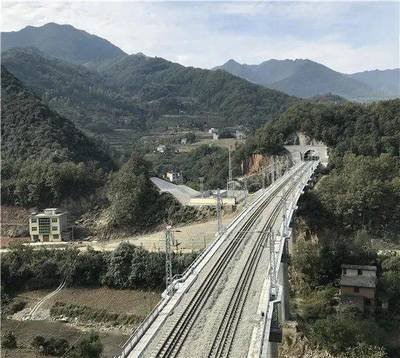

在60年代,党和政府,为了解决山区的交通问题,为了使我们这些贫困地区的人民摆脱贫困,想到的首要任务是:“要想富,先修路”,于是就派来了铁道兵部队,并组织沿线的广大民兵,形成百万大军,参加修建襄渝铁路。

当年铁道兵部队修襄渝铁路刚进场时,沿线都是大山,很多地方连便道都没有,部队野营拉练进场,全体指战员们继承和发扬了逢山凿路,遇水架桥,铁道兵前无险阻的光荣传统,同志们面临着重重困难,发扬一不怕苦,二不怕死,顽强拼搏的精神,投入到修建襄渝铁路建设中,战友们为了祖国的铁路建设,他们舍小家为大家,其中有不少年轻宝贵的生命定格在铁路旁。铁道兵部队的战友们,为党,为人民的铁路建设事业做出了突出的贡献。

襄渝铁路东起湖北襄樊,西至重庆,全长895.3公里。自1968年4月开始修建,1970年8月铺通到达县,1975年11月临时运营。1979年12月全线建成,并正式交付运营。线路自焦柳线上的襄樊站出岔向西引出,襄樊北站至老河口东站段与汉丹铁路共轨。经丹江口、十堰、郧县,进入陕西省;过白河、旬阳、安康、紫阳,进入四川省,经达县、渠县、华蓥,抵达重庆市。

在修建襄渝铁路的同时,为使大量的修建襄渝铁路的建设物资,能运进铁路沿线,党和政府组织修建了恒紫公路(恒口—紫阳); 阳安铁路(阳平关—安康),从而打通了安康到紫阳;阳平关到安康历史以来多年闭塞的通道。

阳安铁路

恒紫公路、阳安铁路、襄渝铁路的通车,使得我们老家安康地区一下子活了起来,强大的物流系统从此畅通了。我们老家汉阴县,由最开始通过恒紫公路运来大量的石炭(煤炭),以廉价卖给各家各户,立即解决了当地人民的做饭、烧水、取暖等燃料问题,从此大大的减少了人们砍柴的劳动,随着运输条件的不断改善,后来由山西、内蒙、陕北等地区运来的煤炭,更加充实了当地的燃料资源,当地人民不再烧石炭了,改烧煤。再往后,政府给陕南地区城镇建通了天然气管道,农村还供应有液化气,从此,我老家汉阴县,乡亲们不再有人烧柴火了,全部改用烧天燃气或液化气。

以习近平为首的党中央的富民政策,走进了千家万户,习总书记“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”的思想深入人心,正是在习总书记“扶贫路上一个都不能掉队”政策指引下,我们老家的乡亲们,从居住条件、生活和生产条件,譬如吃的、穿的、用的、烧的等物资,越来越丰富。

我2004年、2018年先后两次回老家探亲,看到的情景是:过去居住在龙王寨脚下的乡亲们,绝大多数人都陆续移民搬迁到了平坝或街道,譬如有不少农户,家里有年轻人在外打工赚了一些钱,很多人盖起了三层小楼。还有就是由政府组织开发商修建了很多高层楼房,统一形成一个个规划小区,很多村民搬进了高层楼房。听亲人们介绍说,政府动员和鼓励山区的人们往平坝或街道移民搬迁,愿意搬迁的农户,政府还给一定的补贴。由于党和政府的精准扶贫政策到位,乡亲们告别了过去祖祖辈辈居住的土屋,居住条件焕然一新。

我和老伴与亲人们久别重逢,应邀到亲人家做客,看到的是,各家各户,电冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机等电器,应有尽有,家家户户全都烧的是天然气或液化气,一点也不比城市里人差。

内弟媳妇在用天燃气炒菜

这是我家过去的旧宅基地

乡亲们移民搬迁到规划小区

如今有了天然气或液化气,往日的砍棒柴、砍梢柴、割茅草、爬树叶,挖树疙瘩等繁重的体力劳动不存在了,人们乱砍滥伐的现象得到了彻底的根治,人们为烧柴而发愁的往事,一去再也不复返了。有道是:大家农忙之余,人们看看电视、打打牌、聊聊天儿、溜溜弯儿、有的人还做点小生意,村里的年轻人,很多出门打工去了……

现在的家乡,山上只是梯田还有人种着,过去的坡地,基本上没有人种了,自然形成了退耕还林。如今农户养猪、养牛、养羊的人也少之有少,自然形成了退牧还草,这都有利于生态保护。

没有了人上山去砍棒柴、砍梢柴、割茅草、爬树叶,挖树疙瘩和放牧等,满山片野长满了树、布满了草,加之政府还组织当地村民种植了很多树,过去光秃秃的山,现在变成了绿水青山。历史的见证,过去有个说法,要想富,先修路,我们陕南地区,正是有了党和政府派来的铁道兵和当地人民一道修建的富民之路,正是有了党和政府的富民政策,精准扶贫,才有了今天人民的幸福生活。

绿水青山,就是金山银山,如今老家的一座座大山,到处都是绿树成荫,遍地花草,随处可见鸟语花香。我回家探亲,本想到童年时期放牛的山上去玩玩,但是,早已经是无路可走了,过去的路上长满了刺。山上的植被呈良性循环,看群山好似一个聚宝盆……

感谢以习近平同志为核心的党中央,领导全国人民经过这些年的艰苦奋斗,伟大的祖国繁荣富强,人民安居乐业。我们要响应党中央的号召,团结进来,艰苦奋斗,再接再厉,再创辉煌,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗……

作者:张开喜

作者简介:

张开喜(铁道兵文化网编辑网名:开门见喜),陕西省安康市汉阴县人,一九五二年五月出生,一九七二年十一月参军,一九七六年十二月加入中国共产党组织,一九八零年一月毕业于中国人民解放军长沙铁道兵学院。在部队期间,先后在13师65团2营7连(后来部队整编为11师54团4营14连)曾历任副班长、班长、排长、副指导员、指导员。

一九八四年,随部队集体转业到铁道部第十六工程局第四工程处,先后担任过工程队书记、处纪委办主任干事、人事科主任干事、安全科副科长、企业管理部部长。

其本人兴趣爱好,写作,2020年出版了第一本书《放牛娃出山之路》,2021年出版了第二本书《路漫前行,留有足迹》,先后在铁道兵文化网、今日头条款、新华网等媒体连载发表,2020—2022年初,共创作的作品共200多个,先后在美篇、铁道兵文化网等媒体发表,其中有60个作品在今日头条发表,有48个作品在新华网发表,仅新华网读者有600多万人/次。

本人现在投身入公益事业,一是创作,写文章发表;二是在铁道兵文化网作编辑,这些都是没有任何报酬的公益活动。

张开喜,北京市怀柔区作家协会会员。

版面图片限量,更多内容请关注美篇

部分图片来自网络,部分图片来自作者内弟邹宗山提供。

编辑:向日葵