作者 杨朔

朱海燕导读:《中国人民的心》这篇散文,出自著名散文家杨朔之手,文中所记述的是在抗美援朝战争中,铁道兵战士史元厚为救朝鲜落水儿童壮烈牺牲的故事。

史元厚山东长清县马山镇潘庄村人,现属济南市长清区。他生于1929年,1947年加入人民解放军,被编入鲁南军区独立团。1949年5月26日,独立团编入人民解放军铁道兵团,史元厚被分配到某部警卫连当战士。抗美援朝战争爆发后,他七次向组织递交了赴朝参战的申请书,最终随部队入朝。1953年12月1日,在安州火车站的龙潭岭,有位朝鲜儿童在湖上滑冰,不慎落入冰窟。史元厚为救这位落水的儿童,跳入寒冷的冰窟中而英勇献身。他用自己的生命,换取了儿童的新生,以自己的英雄行动谱写了一曲伟大的国际主义颂歌,在中朝友谊的史册上,谱写了光辉的一页。

为缅怀这位伟大的国际主义战士,1954年,山东省人民政府投资3万元,在他的故乡马山镇潘庄村修建史元厚烈士纪念堂。这可能是铁道兵烈士最早的纪念堂。纪念堂占地1.6亩,含17间房屋,三合院布局,正房五间,大门呈八字形砖券结构。纪念堂内保留着滕代远题写的“罗盛教式的国际主义战士史元厚烈士永垂不朽”的挽联。

史元厚一直活在朝鲜人民心中。进入安州地界后东行5公里,翻过几道山岭,就是志愿军烈士陵园。陵园门口,一座高12米的铁轨形状的纪念碑耸立在高高的山丘上,顶端有一颗红色五角星标志。纪念碑正面用中文写着“中国人民志愿军铁道部队烈士纪念碑”字样。背面中文黑字碑文有一段描述是:在伟大的抗美援朝战争中,中国人民志愿军铁道部队与朝鲜人民军铁道部队、朝鲜职工并肩携手,在金日成元帅和彭德怀司令员的英明领导下,抢修、运输、防空、新建,互相配合,粉碎做人疯狂轰炸及其他一切破坏我铁路交通的阴谋,赢得了“钢铁运输线”的崇高荣誉。进入陵园,首先看到的是一座碑上嵌有烈士铜像的烈士墓,墓碑正面用朝文写着“史元厚同志”五个字。这座山岗,被朝鲜人民称为“史元厚山”。

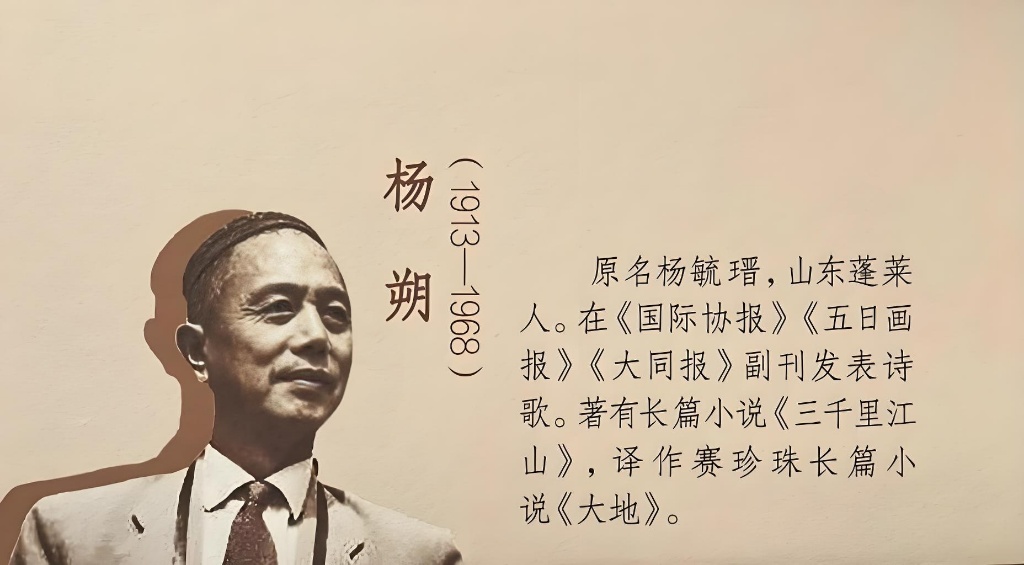

记述史元厚的作家杨朔,是山东蓬莱人,生于1913年,现代作家,散文家,小说家,他与刘白羽、秦牧并称“中国当代散文三大家。”

1929年毕业哈尔滨英文学校,1939年参加八路军。解放战争期间担任新华社战地记者。1949年,杨朔调入铁道部总工会,1950年调入全国总工会任文艺部部长。抗美援朝战争爆发后,他是第一批进入朝鲜战场的作家,写下一批脍炙人口的小说与散文。下面是《中国人民的心》的全文。

《中国人民的心》

《中国人民的心》

/作家杨朔(1913年4月28日—1968年8月3日),原名杨毓瑨,字莹叔,山东蓬莱人。他是中国现代散文家、小说家,与刘白羽、秦牧并称“中国当代散文三大家”。代表作包括《荔枝蜜》《茶花赋》《樱花雨》等散文名篇,以及中篇小说《红石山》和长篇小说《三千里江山》。其作品风格清新隽永,富有诗意,在当代文学史上具有重要影响。/

已经是1953年12月初,头一阵子落过场大雪,冬天早来了。谁知近来一变天,飘飘洒洒又下起细雨来,冰雪化了,到处化得泥汤浆水的,走路都插不下脚去。原先封得严严实实的大江小河,又化了冻,边边岸岸的冰上浮着层水,只有背阴的地方冰还比较结实,时常可以看见朝鲜小孩蹲在小爬犁上,双手撑着两根小棍,飞似地滑来滑去。

这一天,雨不下了,怪阴冷的。晚间我坐在灯下读着本叫《斯大林教养的人们》的书,正在惊叹着苏联人民那种英雄的品质,这时我接到个电话。我不清楚是谁给我的电话,但我知道是个好心肠的人。他说:

“你知道么?今天傍晚在安州车站牺牲了个战士。他见一个朝鲜小孩滑冰掉到水里,赶紧去救,也陷下去。他把小孩救上来,自己可沉下去了。是个很好的同志啊!又是一个罗盛教!”

我去看那位烈士时,他已经装殓好,平平静静躺在那儿。他的神情很从容,象是睡觉。我定睛望着他的脸,我不认识他,但我又十分熟悉他。从黄继光身上,我熟烹他;从罗盛教身上,我熟悉他;从千千万万中国人民身上,我更熟悉他。他的面貌一点不惊人。谁要以为这样人身上准有惊心动魄的东西,那就错了。

/史元厚 抗美援朝烈士(1929~1953)长清县马山镇潘庄人。出身于贫农家庭,12岁在本村加入抗日儿童团,为民兵和八路军传送情报、站岗放哨。1953年12月1日,在朝鲜安州郡执行任务途中,发现朝鲜儿童赵元弘落水,三次潜入冰窟托举儿童使其获救,自己因精疲力竭牺牲。/

他只是个顶简单的中国人,几句话就可以交代清楚他的一生。他叫史元厚,山东长清人。他象所有贫苦的农民一样,一下生过的就是苦日子;也象所有机灵的孩子一样,有时会想出很可笑的法子,对地主报个小仇。譬如说,把地主的南瓜挖个洞,往里拉粪;还有一回,把些毛毛虫的毛撒到地主被窝里,害得地主黑夜睡觉,浑身刺的又痒又痛。到后来,他长大了,流落到济南拉洋车。再到后来,就参加了部队。

史元厚家里有老父老母。这对老人象所有父母一样,不管儿子的胡子多长,还把儿子当小孩看待,总怕儿子冷了不知添衣服,饿了不知道吃。千里迢迢,也要托人捎去做娘的连宿打夜带着灯做的老山鞋,还要在信上千叮咛万叮咛,就怕儿子晚上睡觉不盖被,受了凉。

史元厚家里还有个没过门的妻子,叫绍英。这个妻子可不象早先年的妇女,只知刷锅烧饭抱孩子,她却在镇店上念书。史元厚曾经写信问她想要什么东西,心里先猜猜,以为离不了是些花儿粉儿一类东西。过几天绍英回信了,写的比史元厚都清楚,要的却是枝钢笔。

来朝鲜以前,史元厚接到父亲的信,里边说:“你爹老了,生活什么不缺,就是缺个孙子,要是你肯听话,顶好早一天回家成了亲吧。”史元厚的心搅乱了。翻腾半宿睡不着,第二天起来便向上级写申请书。

他素来爱说爱闹,永远不恼,别人也爱找他开玩笑,顺着史元厚的音都叫他“史落后”。旁的战土见他写申请书,笑着四处噪:“史落后打报告要娶媳妇了。”

史元厚应声笑着说:“就是嘛,你管的着!”以后接连写了七次报告。但他要求的不是回家,却是上抗美援朝的最前线去。

1953年2月。正是敌人妄想从我们战线后方登陆作战时,史元厚跟着队伍到朝鲜。队伍一到,立即打坑道,挖工事,进行反登陆作战的准备。史元厚挖战壕磨的手起了血泡,扛木头把肩膀都压破了皮,照样象匹小骡驹子,又踢脚,又撒欢。他这人话语多的出奇,旁人说话,就爱插嘴。有时说的牛头不对马嘴,惹得战士们笑他说:“我看你上一辈子准是个哑巴,一肚子话,却憋到这辈子了。”他也不恼。要是旁人叫他逗恼了,他会抱着你笑着说:“怨我?怨我!”

穿戴他从来不讲究好看,衣服鞋袜,总是缝缝补补的。

谁要问他:“你是怎么回事啊?新发的鞋也不穿,留着烂在箱子底么?”

史元厚会笑着答应说:“谁说不穿?早磨掉半边底了。”

你不必多问,准是他见谁没穿的,又给了人。他就是这么个人,和谁都处得来,手又大,只要是他的东西,你自管拿去用。在我们生活当中,我们随时随地会遇见这样人,一点没什么可注意的。可是就在这样人火热的胸口里,却藏着颗高尚的无产阶级的心。

/朝鲜战场上的美军飞机/

春天的夜晚,还是森凉森凉的。史元厚站在山头的哨位上,守望着朝鲜民主主义人民共和国的国土。一听见半空中飞机响,枪就握得更紧。敌人想投伞兵呢,投了就消灭他。山风一吹,飘起股青草的香气,他忽然会想起了家。这种带点泥土气息的草味,他从小便闻惯了。一时间,仿佛他警卫着不是朝鲜,却是他的本乡本土。他想象得出家里人正在做什么。父亲一时出现在他的脑子里。老人家披着棉袄,擎着根麻秸火,咳嗽着,正在给牛拌夜草。他娘却坐在热炕头上,呜呜摇着纺车,也不用什么灯亮,抽的绒涮溜极了。还有他的爱人绍英,怎么也没睡?你看她坐在麻油灯下,歪着头,轻轻咬着下嘴唇,准是在给他写信。他怀里就揣着爱人的一封信,写些什么呢?简直象个指导员,净给人上政治课。不用你训,我是个青年团员,懂的比你多得多了。是谁把我造就的象个人了?是谁关心我这个,关心我那个,几次三番派祖国的亲人来看我们?你放心,我会对得起党,对得起祖国人民的。

当时连里正学习邱少云的事迹,史元厚不知怎的,变得特别蔫,整天不大开口。

同志们问道:“你是不是有病?”

史元厚说:“哼,我一顿吃五个大馒头,还有病!”

同志们都笑起来,又问:“那么你是怎么的了?”

史元厚懒洋洋地说:“我怎么也不怎么的!出国的时候,咱说的什么话,现时光蹲在朝鲜吃,一点功劳没有,将来回去,怎么回答祖国人民?看人家邱少云!”

嘴里说着,他心里便下了决心,要用整个生命去做他应当做的事,就象邱少云一样。

转眼到了冬天,朝鲜前线又飘了雪花。停战协定签字几个月后,祖国的亲人又冲风冒雪来看志愿军了。有一个蒙古族文工团来到史元厚那个部队,都住在宿营车上,就停在安州车站附近。史元厚和几个战士被派去担任警戒。

车站背后是一带土山,叫龙潭岭。岭脚下有一片大水塘,叫龙潭池,夏天常有人在里边洗澡,一跳下去不露头,足有一丈多深。眼下冻了冰。象镜子一样亮,变成孩子们最留恋的滑冰好地方了。

就是那个阴化天,黄昏时候,慰问团的同志将要到别处去了。警卫战土都打好背包,下3宿营车,打算回本连去。有人见史元厚没下来,喊了他一声,大家头前先走了。走了很远,才见史元厚提着枪走下车,神情有点发闷,对着慰问团露出恋恋不舍的样子。都是重感情的人,这一分手,不知哪天才能再见到祖国的亲人,谁能不留恋呢?

先走的战士走出多远,背后忽然有人追上来喊:“你们一位同志掉水里去了!”

大家急着往回跑,只见那龙潭池塌了一大块冰,岸上丢着史元厚的枪,史元厚的衣服,人却不见了。一个十岁左右的小孩坐在水边上,浑身上下滴着冰水,哭都哭不出声。

原来这个小孩刚才蹲在爬犁上滑冰,说声不好,一下子陷下去。他的两手扒在冰上,水浸到脖颈子,眼看就要沉底了,哭着喊起来。

一个志愿军飞跑上来。这就是我们的史元厚同志。他扔下枪,脱了衣服,几步滑到小孩跟前,伸手去拉那小孩,忽隆一声,冰又塌了,两个人都落到水里去。只见史元厚在水里钻了钻,露出头来,双手托着那个小孩,一转眼又沉下去。他又钻上钻,又沉下去。第三次钻上来时,他用尽力气一推,把小孩推到冰上,他自己却沉了底,再也浮不上来了。

/邱少云(1926年7月12日9~1952年10月12日)四川省铜梁县(今重庆市铜梁区)人,中国共产党党员。1952年10月中旬,在朝鲜战场上,为了缩短冲击距离,志愿军决定把部队潜伏在敌人阵地前沿,1952年10月12日,为了不暴露目标,不影响作战计划,邱少云忍受烈火烧身的痛苦,直到最后英勇牺牲。/

战土们把他从水里抱上来时,他的脸青了,胸口凉了。他已经用他整个生命做完他应当做的事,离开我们悄悄走了。他临死会想到什么呢?你是不是想到党?想到你的祖国,你的亲人?他只有25岁。他的短短的生就这样简单,他死得也很简单。可是,我不能不思索个问题。为什么我们的人民都这样奋不顾身呢?自从出了黄继光,接着又是一个,又是一个。于今呢,又出来第二个罗盛教了。难道说奇怪么?这正足毛泽东教养出来的人民啊。

我去看了看那个小孩。小孩叫赵元弘,住在龙潭岭背后,村名是三龙里。爹原是劳动党员,1950年秋天敌人进攻朝鲜北半部时,把他爹抓去杀了。后来他母亲也炸死了,赵元弘便靠伯父收养着。赵元弘拖着志愿军的大鞋,戴着志愿军的棉手套,见了我们一句话不说,用手套揉着眼,只是抽抽搭搭哭。他伯父已经是60多岁的老人了,昨晚上难过得一夜没好睡,脸色显得很愁苦。一见我们,老人的下嘴唇直打颤颤,眼里含着泪,好半天擦了擦泪,指着小孩,颤着音说:“都是为了这个孩子,一个志愿军死了,我永远也忘不了!”

谁又能忘得了呢?朝鲜人民用最隆重的葬礼,把烈土的遗体葬到龙潭岭上。岭下临着龙潭池,史元厚就是在这儿把他的生命最后献给了朝鲜人民。朝鲜人民又把龙潭岭改叫做“史元厚岭”,龙潭池叫“史元厚池”。千秋万代,望见这片山,这片水,朝鲜的子孙就会想起这个人来。史元厚是个战士,临下葬,朝天放了几排枪,这是一个战士应得的尊荣。史元厚被埋葬了,但我知道,他那颗伟大的心却依旧跳动着,跳动在千千万万中国人民的心坎里。好同志,我写的不只是你,我写的正是中国人民的心。

谁又能忘得了呢?朝鲜人民用最隆重的葬礼,把烈土的遗体葬到龙潭岭上。岭下临着龙潭池,史元厚就是在这儿把他的生命最后献给了朝鲜人民。朝鲜人民又把龙潭岭改叫做“史元厚岭”,龙潭池叫“史元厚池”。千秋万代,望见这片山,这片水,朝鲜的子孙就会想起这个人来。史元厚是个战士,临下葬,朝天放了几排枪,这是一个战士应得的尊荣。史元厚被埋葬了,但我知道,他那颗伟大的心却依旧跳动着,跳动在千千万万中国人民的心坎里。好同志,我写的不只是你,我写的正是中国人民的心。

/史元厚烈士在朝鲜的陵墓/

朱海燕简介:朱海燕,安徽利辛人,1976年入伍,在铁道兵七师任战士、排长、副指导员、师政治部文化干事。

1983年调《铁道兵》报,1984年2月调《人民铁道》报任记者、首席记者、主任记者。1998年任《中国铁道建筑报》总编辑、社长兼总编辑,高级记者。2010年3月调铁道部工程管理中心任正局级副主任,专司铁路建设报告文学的写作。

第六届范长江新闻奖获奖者,是全国宣传系统“四个一批”人才,中国新闻出版界领军人物,中央直接掌握和联系的高级专家。八次获中国新闻奖,九十多次获省部级新闻一、二等奖,长篇报告文学《北方有战火》获中宣部“五个一工程”奖。出版各类作品集四十部,总字数2000万字。享受国务院津贴待遇,系中国作家协会会员。

编辑:兵心依旧