见证中老友谊前世今生的——路

关于路,古往今来,有许多独具慧眼的杰出人物,精辟地阐述了它的巨大作用。中国民主革命的伟大先驱孙中山先生,曾说过一段发人深思的话:“国家有交通,始可以收政治运用敏活之效,否则,国家有广大之土地,丰富之物产,高尚思想之人民,而无交通以贯之,联络之,则亦有等于无。”文化巨人鲁迅,也说过一句充满深邃哲理的话:“其实,地上本来没有路,走的人多了,便也成了路。”他暗示人们,只有顽强不息,百折不挠地开拓前进,才能摆脱贫穷落后,禁锢困厄的命运。

在阔步走进经济时代的今天,“一带一路”将把五湖四海连结在一起,天涯近于咫尺,瞬间遨游万里,再现古老丝绸之路的辉煌。

恢宏壮观的“一带一路”,分明是一首横亘世界历史的不朽长诗;是沟通世界政治、经济、文化交流的纽带;它记载着历史辉煌、曲折的漫漫里程。是否可以这么说,人类的文明进步,往往在道路的开拓发展的艰苦历程中留下深深的印记……

2021-12-18日,央视新闻联播点赞“十四五”开局之年铁路成绩单......

习近平总书记指出,城市建设、经济发展,交通要先行,“十四五”开局之年,我国铁路网络不断完善,运输效率不断提升,为畅通国民经济循环奠定坚实基础。

中老铁路就是其中之一,全长1000多公里,是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略的对接项目;于2021年12月3日建成通车,从云南省昆明市至西双版纳傣族自治州景洪市仅需3个多小时,至老挝万象实现直达运输、当日通达。开通至今,从昆明、重庆、南京等地,都相继开行了中老铁路国际货运列车,平均运输成本降低20%以上。

如今,中老铁路火了,官媒、自媒体,纸媒、网络媒体,时有新闻发布。能不火吗?中国“一带一路”倡议,首条中方为主投资、采用中国标准、设备,与中国铁路网直接联系的国际铁路,去年两国领导人视频连线出席通车仪式。

媒体聚焦中铁建,中铁建媒体也很火。中国铁建是中老铁路建设的重要力量,所属14家单位承建包括万象站(中枢)、琅勃拉邦站等12座站房,开掘全线最长的安定隧道及多条高难度隧道,建设国内段第一长桥橄榄坝特大桥,创造多项施工新纪录。中国铁建的领导还出席了通车典礼的相关仪式。媒体宣传内容丰富多彩,主题归结到:中老友谊和发展经济。

说到见证中老友谊的路,我们不得不回顾上世纪六十年代修建的中老公路,铁道兵为中老友谊做出过贡献。

多数中国人知道援越抗美,同一时期的“援老抗美”就比较生疏。援老抗美只是比抗美援越的规模小,性质都是履行国际主义义务,对友好邻邦的抗美救国战争提供军事援助。

1962~1978年援老抗美,中国先后派出18个工程大队、3个民工大队,7万人的施工力量,帮助老挝修建7条公路,总长822.4千米,同时派出高射炮兵2万余人,担负筑路工程防空作战。

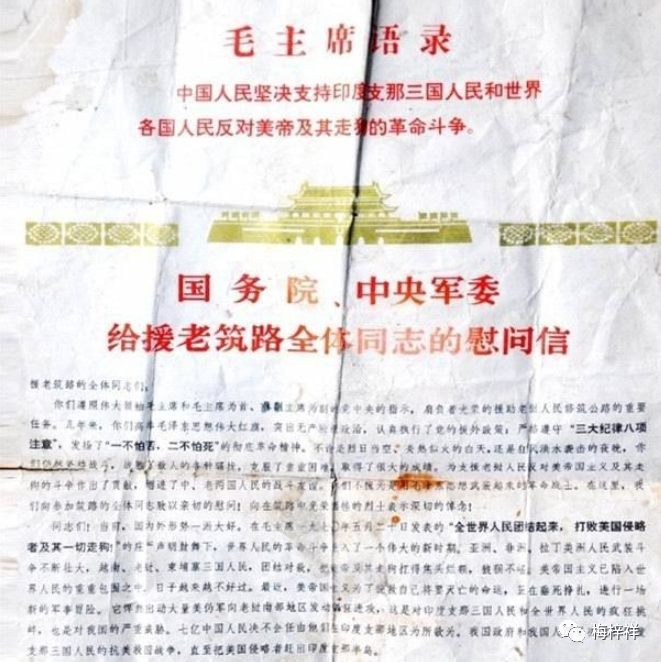

铁道兵是第一批筑路工程队伍。在铁道兵历史上,援老抗美抢修公路是一项不大的工程,仅见《铁道兵简史》中200字记载:

中老公路起自我国云南省勐腊县,终至老挝丰沙里,全长123公里。沿线人烟稀少,森林茂密,交通不便,气候变化大,蚊虫多,

疾病多,政治情况复杂。

根据总参1961年11月27日命令,铁道兵于11月28日电令五师组织一个加强团,担任其中48公里的公路修建任务。二十二团部队约2000人于12月下旬进驻工地,开始组织施工。经过一年多的艰苦奋战,于1963年3月完成任务。部队于5月份撤回国内。

2000人,500天,48公里公路修建。每个字都浸透着铁道兵指战员的热血、汗水,闪耀着对祖国的赤胆忠心和一往无前、不怕牺牲的崇高思想光芒。123公里中老公路由昆明军区和铁道兵各组建一个加强团,云南省交通厅工程三、四处组成一个民工大队共同承建。铁道兵第五师22团、23团、24团各抽调一个营,以22团为主,团机关干部由师机关和各团选调组成,番号为中国民工一大队。施工任务包括国内“跛脚”段、老挝的“勐约”段,以及遥望丰沙里的“东孔寨”段。

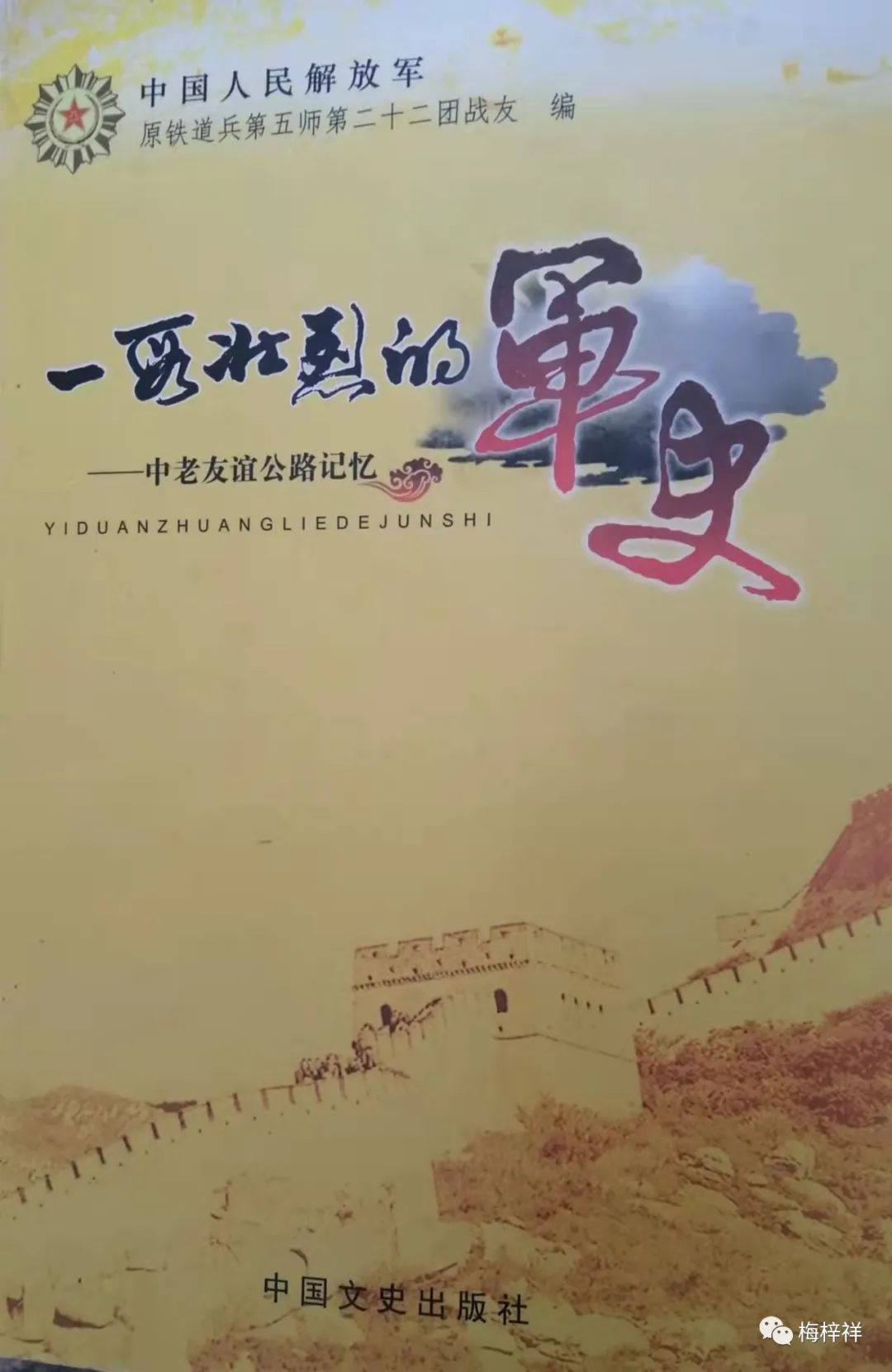

2015年,当年修建中老公路的铁道兵第五师二十二团老战士编辑、出版了一本《一段壮烈的军史——中老友谊公路记忆》,通过回忆录、诗词,较为细致地记录了48公里公路修建的艰辛历史。

我翻阅这部“军史”。这些七八十岁的老兵,以真实的经历,真诚的心,朴实的文字,追忆青春时代听从祖国召唤,异国他乡抢修公路,战天斗地谱写生命壮歌。该书主编颜昌高在“前言”中用诗一般的语言浓缩了当年的战况:“当年那换上工装的战友,那患难与共的兄弟;那险象环生的爆破,那突如其来的险情;那高温炙烤的酷暑,那撼人心魄的暴雨;那恶蚊毒虫的袭扰,那顽石黏土的坚韧;那美机侦察的俯冲,那咫尺战场的炮声……我们用超越极限的付出,那透支体力的打拼,用坚强的意志,用铁军的精神,我们都挺过来了!”

丰沙里位于老挝北部,热带季风气候,崇山峻岭,坡陡谷深,丛林密布,野兽出没。铁道兵指战员在极端艰苦的条件下,用近似刀耕火种的方式,生存,施工。用茅草、杂树建筑简陋营房;养猪、种菜改善伙食。没有机械设备,使用原始的铁镐、铁铲、钢钎、大锤等工具,自制撮箕、独轮车,连压路的石磙都是自己打造。天气炎热,雨季时间长,瘴气严重,旱蚂蟥、毒蚂蚁、马蜂、蛇、野兽肆虐;还要随时随地防美机轰炸……我记得书中的一些细节:长时间捉拿工具手柄,早上起床手指不能伸展,一根根掰直,痛彻肺腑;晚上睡觉,腰酸背痛,翻身大呼小叫喊“痛”;一年四季,雨水、汗水相随,几乎没有穿过干燥的衣服,连内裤都是湿漉漉的;500天,遵守纪律,严守秘密,与亲人没有通信往来;蚂蟥钻裤裆,毒蛇睡被窝,猴子抢水果……都是铁道兵的传奇,都是铁道兵的精神!

书中一篇文章和两首诗。新兵刘玉祥具有关公刮骨的英雄气概;弘扬了铁道兵战士艰苦、乐观、豪迈的战地生活。

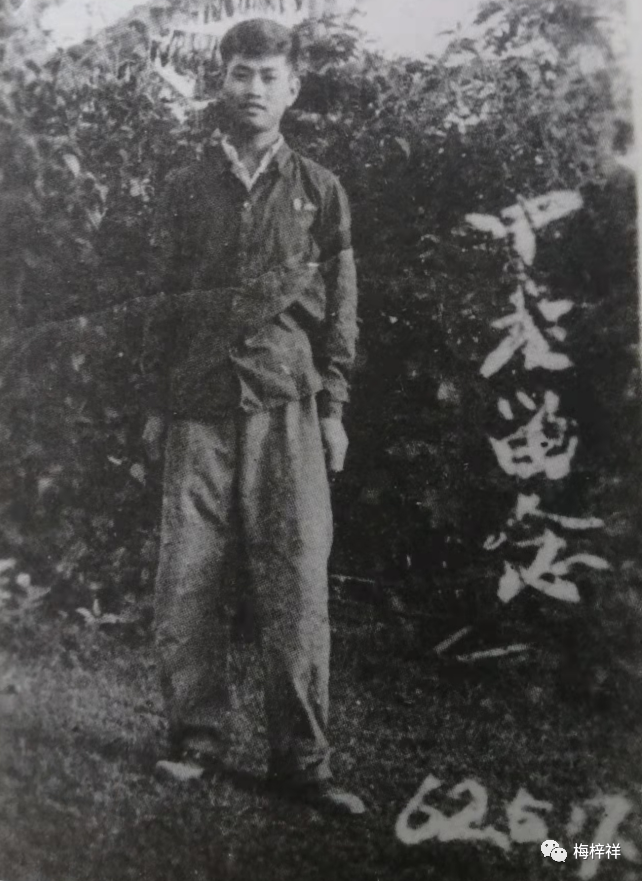

第一次考验——记新兵刘玉祥的英勇事迹

孔庆岳

1961年末,我们新兵训练结束,立即奉命到老挝修筑“中老友谊公路”。部队经过七天的转运和休整,到达云南西双版纳勐腊县一个名叫曼庄的村庄。公路到此为止,下面的路程全靠步行。我们这批新兵是新中国成立以来第一次在城市征集入伍的。徒步行军每人负重60多斤。第一天走80多里路,这对于我们这批刚从学校走进军营的新兵来说,真正的考验开始了。早上出发时,我们挺起胸,唱着军歌,意气风发,斗志昂扬。可是到了下午路程才过半,我已汗流浃背,只觉得背上的包袱越来越重,每跨一步都很艰难。班长彭加明看见了立即走过来,把我的枪拿过去放在他的肩上,鼓励我说:“咬紧牙,坚持就是胜利。”我跟着队伍迈着沉重的步子,挨到天快黑的时候,听前面的战友说:“到啦!”只见一片平地支着锣锅,什么也没有。不管三七二十一,我一头倒在地上,再也不想动了。老兵喻明万帮我放下背包,打来热水说:“洗个热水脚,活活血,明天才能再走。”我们在西双版纳的原始森林里度过了第一个晚上。第二天清晨,我从梦中听到起床号声,翻身一看太阳已经升起,寂静的森林中鸟儿在鸣叫,微风轻轻吹拂,沁人心脾。

选自《一段壮烈的军史》

早饭一过,全连就行动起来,每个班去两个战士到山下仓库把自己班的帐篷背回来。班长对我和刘玉祥说:“你们俩下山去领帐篷。”我和刘玉祥沿着昨天来营地的小路快步下山,从宿营地到山下基地仓库也不过四公里,一个小时就到了。可是一领出帐篷,才发现虽是简易的单层帐篷,布就有60来斤,铁制的篷架更重了。刘玉祥和我都是新兵,他是从工厂参军的,身体壮实,毫不犹豫背起篷架就走,我背着较轻的篷布跟着他。爬了两里坡,我就气喘吁吁,要求歇一会儿。刚坐下来,刘说:“听排长讲测线打桩的小路要近三分之一,咱们找一找走近路。”我们背起帐篷很快就发现了测路基线砍出来的标记。说白了,那根本不是路,不过是公路选址时用砍刀砍出来的一个测线路标。沿线的小树和小竹子都被砍刀斜砍下来,形成尖桩。前两天刚下过雨,小路很湿滑,我们手足并用,非常艰难地走了一阵,有些后悔不走原路,可已经不能退回去了。离营地估计还有一里路,我们满身污泥连滚带爬,很是狼狈。刘突然滑倒了,横躺在地下。我走过去一看,顿时惊呆了:刘的左臂被一根小竹桩从中间穿过,另一面冒出竹尖一寸多长,鲜血顺着竹桩往下流,刚过17岁多的我吓得哭起来。可刘被钉在地上一声不吭。我们没有任何工具,枪上的刺刀是三棱的,没法砍断竹桩,刘就站不起来。这时,刘玉祥头上汗珠直冒,脸色苍白,如果硬拔出竹桩来,可能大出血,就会有生命危险。真是叫天天不应,叫地地不灵。这时,只见刘玉祥咬紧牙关,将受伤的左臂拼命地左右摇动,靠着惊人的毅力,摇断了竹桩站了起来。我连忙背起枪要去扶他。只见刘一声吼,用右手把篷架扛在肩上往前走。我连忙大声喊:“丢下帐篷,反正这里荒无人烟,丢不了。”刘没有吭声,顽强地继续往前走。我只好背起篷布跟着他,一边走一边带着哭腔问他怎么样?刘闷声不响往前赶路。好不容易到了营地,我大声喊:“快来人,刘玉祥受伤了!”连长和战友们都围过来,眼前的刘玉祥一身是泥,鲜血一滴一滴顺着左边的裤腿流下来。卫生员连忙说:“这里没条件,得赶快送卫生队,咱们只能先处理一下。”只见他拿出纱布把刘的左臂绑在树上,用电工钳子夹住竹梢,使力往外一拉,竹子是拔出来了。血直往外涌,刘仍然咬紧牙关不哼一声,汗水把他的衬衣全打湿了……一个月后,刘从卫生队回来了,二话没说,就跟我们上了工地。

每当想起我们在铁道兵这个大熔炉里锻炼成长的岁月,想起刘玉祥坚强的身影,纯朴的笑容,无不激起我战胜困难的信心和勇气。

抢修战备路

廖林甫

连队召开动员会,各班派人表决心。

豪情满怀抒壮志,敢叫高山把头低。

帮助老挝修公路,是我铁兵的使命。

我连住在五公里,山高坡陡遇难题。

营房建在半山腰,木架茅屋也逍遥。

早上点烛开早餐,晚上摸黑回营盘。

晚饭很晚人已累,每晚还开班务会。

施工场地无路通,自开小路去上工。

施工铁铲十字镐,还有独轮和土筐。

再加铁锤和钢钎,打眼除渣抢在先。

我连工地大爆破,一炮抬走山半座。

团里来人搞评比,推上一车插红旗。

迎着困难齐打拼,你追我赶争先进。

宣传股长亲上阵,竞赛搞得热腾腾。

过了四月雨季到,大雨也来凑热闹。

穿着湿衣继续干,太阳一出流大汗。

天上敌机来侦察,连长下令卧路下。

任务紧迫人太累,双手僵硬像木棍。

虽然施工险又危,一路歌声满天飞。

难忘的岁月

崔炳海

勐腊老挝连边境,原始森林阴沉沉。

藤缠巨树树绕藤,阳光集束射入林。

飞虎滑翔惊猴群,野羊连声啼悲鸣。

群象踏过辟路径,自然果木甜津津。

牛虱蚂蟥吸人血,世人畏惧怕三分。

亚热气候难适应,时曝时雨说不定。

趟河割草盖营房,成天浑身湿淋淋。

房梁竹床藤条捆,铁兵深山又扎营。

翻开被褥生霉菌,湿气浸得关节疼。

缺菜患上夜盲症,早晚集合人碰人。

脚肿生疮路难行,一瘸一拐像伤兵。

斗志昂扬士气旺,拍拍胸膛又上阵。

开山炮响群山震,熊熊篝火来当灯。

后方物资缺供应,战备施工那能停。

楠竹铺就滑坡道,就地取材闹革新。

芭蕉速滑赛车轮,竹筐装渣近一吨。

沸腾工地火热心,大战献礼无休整。

为与敌方拼速度,质量进度逼得紧。

土法搬走座座山,工程三期早完成。

修筑道路一展平,中国工人硬是神。

恒心搭起通天路,勇气催开智慧门。

战略战备辟通道,丰沙里省传喜讯。

舍生忘死情满怀,勐丰路上中国人。

舍生忘死情满怀,勐丰路上中国人。

据新华网北京3月12日电(吴轶楠)在今年中国两会召开期间,老挝驻华大使坎葆·恩塔万在接受新华网专访时表示,今年是实施澜沧江—湄公河合作的收官之年,老中双方正在规划下一阶段的澜湄合作方案。

坎葆表示,两会是了解中国发展的重要窗口。今年是她第三次旁听两会,她对政府工作报告非常关注,其中特别关注去年的工作成就、面临的困难和挑战以及今年中国将如何聚焦改善国计民生、实现发展目标等部分。

坎葆说,今年正值中国深入实施国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的关键时刻,中国将乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军。此外,中国共产党将召开第二十次全国代表大会,这将是具有深刻政治意义的一次会议。

坎葆高度评价了刚刚结束的北京冬奥会,她认为,北京冬奥会的成功举办向世界展现了一个阳光、繁荣、开放的新时代中国。

坎葆指出,当前老中关系发展进入历史最好时期,两国将以双方党和国家领导人所达成的共识为遵循,深入推进贸易、农业、投资、扶贫等各领域的务实合作,携手实现两国合作共赢。

坎葆表示,今年是实施澜沧江—湄公河合作的第五年,也是《澜湄合作五年行动计划》的收官之年,老中双方正在规划下一阶段的合作方案。

“新冠疫情造成的挑战是全球性的,为了人民的健康与幸福,澜湄合作参与方必须重视卫生健康领域合作,尤其是抗疫合作”,坎葆说,老挝高度赞扬中国为推动全球抗疫合作所做的努力,愿与中国一道,为建设人类卫生健康共同体开展务实合作。

坎葆还表示,老挝十分重视如何实现澜湄合作国家经济恢复发展、缩小各国发展差距以及密切民间往来等问题。

谈到“一带一路”倡议,坎葆认为,这既是中国向国际社会提供的重要公共产品,也是具有全球影响力的合作平台。“一带一路”有助于推动新时代全球经济发展。

坎葆说,2021年12月3日,老中铁路正式建成通车,为湄公河地区在后疫情时代巩固人文交流、提振经济、恢复发展增添了新动能。老中铁路建设与老挝“变陆锁国为陆联国”战略规划高度契合,有利于缩小湄公河区域的南北差距。

图片来自网络

编辑:开门见喜