你看过铁道兵工程技术写的文章吗?

蔡宝森是二十三团总工程师,也就是奎先隧道的技术总管。

他1920年出生,1947年毕业于厦门大学,1949年到铁路建设工地,1974年到高寒缺氧的天山达坂已54岁。1983年63岁时退休,安享晚年。

看着这份履历,铁道兵战友眼前就会出现一位似曾相识的知识分子、工程技术人员的形象——他们是艰难险阻工程的主心骨啊!

蔡宝森老先生写的“奎先隧道”,也像他的工程图纸,没有形容词,也没有感情色彩,纯“技术”,更动人——

隧道遭遇寒流,用木板和毛毡做成两道挡风门,砂石加温、热水搅拌混凝土,用草帘、灯泡,有时燃烧焦炭来增加隧道内温度……

掘进遇到千年不化的永冻层,钻头打进磨擦生热迅速将冰溶化,炮眼的粉末稀浆还未流出炮眼,又速冻成冰疙瘩,那冰疙瘩死死卡住钻头和钻杆……

6000多米长大隧道,通风困难,放炮烟长时间排不出,一次,三营十一连有26名同志在导坑内施工,当场被毒烟熏昏21人,剩下5名清醒的同志快速将晕倒的同志送出洞外,才避免一起重大事故……

这些“好事”,尽让咱铁道兵赶上了!

记奎先隧道

蔡宝森

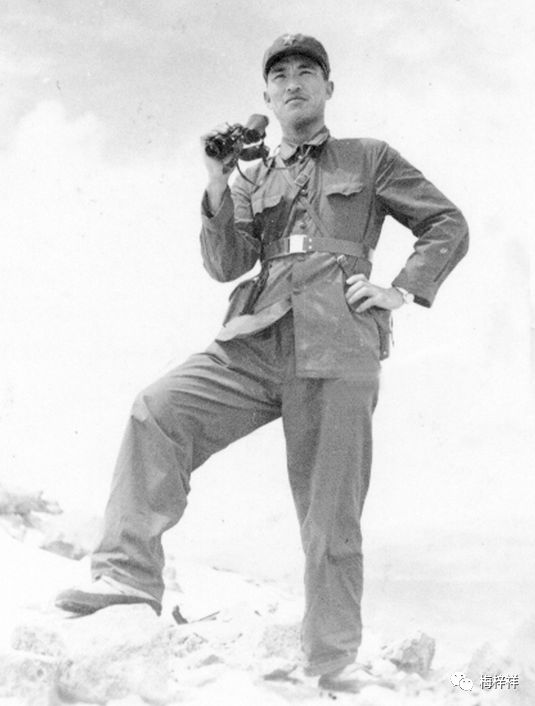

作者任二十三团总工程师时留影

作者任二十三团总工程师时留影

二十三团奉命进疆后,部队住在海拔3000多米的奎先达坂上,二、四营驻扎在奎先隧道进口处,一、三营驻扎在奎先隧道出口处,团机关驻扎在奎先达坂东侧的阿拉沟上游82公里处,团直属连队分别驻扎在团机关两侧。

奎先达坂自然环境恶劣。由于奎先达坂地处内陆腹地,植被稀少,地势高、气压低,四周雪山环绕,使人感到高寒缺氧,胸闷气短,四肢无力,走路困难。由于气压低,水烧到摄氏70度就开锅,饭菜煮不熟。这里几十里内没有水源,官兵们吃水及施工用水要么就化冰溶雪,要么就到十多公里外去找水。气候寒冷,常年大雪不断,狂风刮个不停,是奎先达坂最显著的特征。这里一年除七月份昼夜没有负温外,其余月份均有负温出现,一年四季不分明,冬季漫长而寒冷,最冷的时候可达摄氏零下36度,年平均气温在摄氏零下4度左右。奎先达坂常年不下雨,气候干燥,冷空气入侵频繁,大风一刮就是数日不停,一年之内,八级以上的风速能刮100多天。

南疆铁路要穿越奎先达坂,必须在海拔3000多米的地段修筑一座长达6152米的奎先隧道。

施工兵力部署:二、四营负责奎先隧道进口施工;一、三营负责奎先隧道出口施工。工期要求1978年底全面竣工。

奎先隧道施工中遇到的困难及解决的办法:

1、高寒缺氧,环境恶劣,思想教育,鼓舞斗志。部队刚驻进新区,对高寒缺氧和恶劣的自然环境不太适应,战士们手脚被冻肿,头发往下落,指甲向内凹陷,思想波动大,有的在动摇。针对这种情况,部队党委以毛主席“要搞活天山”及周总理关于“南疆铁路一九七八年铺轨通车到库尔勒”的指示精神和中央军委命令为动力,深入对广大指战员进行“思想转变、生活转弯、施工转弯”三个转弯教育。

2、缺少水源,用水困难,铺设管路,钻井取水。由于部队驻在海拔3000多米的高山上,没有可用的水源,部队每天生活用水和施工用水都在1000吨以上,这么大的用水量全靠用汽车到十多公里外有水源的地方去拉。可长期用汽车跑这么远的地方去拉水也不是个办法,于是部队党委决定在奎先达坂东西两侧的阿拉沟和乌拉斯台沟有水源的地方修建抽水泵站,用多级提水的办法将水送到洞口和营房。入口管道(管道是用直径为200毫米的钢管做成)长约2000米,分四级提水,管路处于阳坡,管墩做得牢固且平顺,使用良好。出口管道约7000米,管路处于阴坡,沟床起伏较大,管墩做得不牢且不平顺。在供水管道使用中,由于天寒地冻,管道内存水发生冻裂,经分析研究,认为漫长管路要达到使用畅通,投资是很大的。后来,我们请来了乌鲁木齐市钻井队,在奎先隧道出口离洞口约有800米的乌斯托沟口打出一口直径为30厘米、深达30米的水井,用深水泵取水,然再将抽出来的井水送到营房和施工点。

3、千年永冻层,卡死风枪钻,施工受阻碍,战士出主意。奎先隧道开工初期,就遇到了千年不化的冰夹沙石的永冻层,钻头打进后磨擦热迅速将冰溶化,炮眼中的粉末稀浆还未等流出炮眼口,又冻成了冰疙瘩,那冰疙瘩死死地卡住钻头和钻杆。在这种情况下,指战员们为了攻破冰夹沙石永冻层,就在工地上反复探索试验,采用了“斜打眼、加热水、快拔杆、速爆破”的办法,终于攻克了这千年不化的永冻层。

4、寒流侵袭,质量受损,加热保温,确保质量。进入冬季,洞外的寒流不停地向洞内侵袭,致使本来就很寒冷的工作面更加寒冷,一时洞内曾出现过摄氏零下20多度的低温。为了阻止寒流侵入洞内,我们就在砌好的洞口向内30米处,用木板和毛毡做成两道挡风门。在严寒的冬季,为了确保衬砌的混泥土质量,我们除用砂石加温热水搅拌混泥土外,还在混泥土内按规定比例加上一些氯化钙防冻剂。对已衬砌的混泥土,我们外加草帘、灯泡,有时燃烧焦炭来增加温度。为了确保寒季施工的工程质量,我们还在隧道的进出口各安装一台KZG2-8型卧式锅炉,将高压蒸气用钢管输入洞内,利用钢管散热,提高洞内温度,并将洞口严封起来,从而解决了严寒地区衬砌混泥土的低温问题。

5、炮眼喷水,装药困难,降低水压,征服水患。随着导坑的延伸和季节的变化,每到夏季,地下水就从石缝的裂隙中不断向导坑流入,且水压大,四处喷射。由于地下水压力大,钻眼放炮都非常困难。刚打好的炮眼,水流如注,防潮的炸药刚塞进炮眼,立刻就被炮眼的喷水给冲了出来,即使在喷水量小的炮眼里装上了炸药,也很难引爆。炮放不响,隧道就无法向前进展,全团上下人人都为此焦虑不安。针对这一情况,我们工程技术人员就和战士们一起在工地上反复研究摸索,采取分批爆破的方法来减小水的压力。我们先选择水压较小的炮眼进行装药放炮,先炸开一层,使岩石裂缝增大,水流分散,减轻其他炮眼的水流压力,直至炮眼全部爆完。指战员们就是这样,硬是用这种“蚕食战”的战术征服了水患。

陶福星在工地

6、隧道长,排烟难,熏倒人,快通风。由于奎先隧道长达6000多米,通风比较困难,再加上不停地放炮,致使隧道深处炮烟长时间排不出去,造成洞内空气污浊,战士们时有被硝烟毒气熏倒窒息的现象。一次,三营十一连有26名同志在导坑内施工,就当场被毒烟熏昏21人,剩下5名清醒的同志快速将晕倒的同志送出洞外,让他们呼吸新鲜空气,才避免一起重大事故的发生。为了解决隧道通风,我们在隧道进出口各安上一台BY-12型75千瓦轴流式通风机,但由于隧道长,横通道多,风门不密实,加上车辆人员来往频繁,抽烟通风的效果还是不理想,直到整个隧道下导坑贯通后,才彻底解决排烟问题。

在开挖奎先隧道施工中,遇到的困难和问题,何止只是高寒缺氧、缺乏水源、千年永冻层、寒流侵洞、地下水喷、硝烟毒气这些问题,还有坚如磐石的花岗岩、石质破碎的断石层、危害生命的大塌方……然而这些困难都被英雄的铁道兵二十三团指战员所征服。

火车通过海拔3000多米、长达6152米的奎先隧道奎先隧道的胜利贯通,是英雄无畏的勇士们征服大自然的一首凯歌,是矗立在天山深处的一块丰碑,也是中国铁路建设史上一页辉煌的篇章。

作者简介:蔡宝森,安徽繁昌县人,1920年生,1947年毕业于厦门大学后参加祖国铁路建设,1949年5月入中国人民解放军铁道工程部队(后于1954年改为铁道兵部队),历任工程师、团总工程师、师科技科科长、六级工程师,1983年离休。

编辑:岁月凝思