梅梓祥导读:

新中国成立后,先后发生6次对外战争,除中越西沙海战外,铁道兵直接或间接参加了其中5次战争:抗美援朝、中印反击战、抗美援越、中苏珍宝岛战争(其时铁道兵修建嫩林铁路)、中越边境自卫反击战。

铁道兵参加的战争中,以援越抗美投入的兵员多、时间长、特别悲壮为特点。与解放战争、抗美援朝相比较,参战部队的文化程度相对比较高,距现在的时间近,因而后来追忆、反映这场战争的图书、回忆文章也更多。

铁道兵参加援越抗美战争的总兵力47802人,分别是铁道兵第二师、第十三师,2团、58团,以及友邻部队工程兵314团、315团,628团、630团等高炮部队,以及138野战医院、舟桥中队等配属部队。

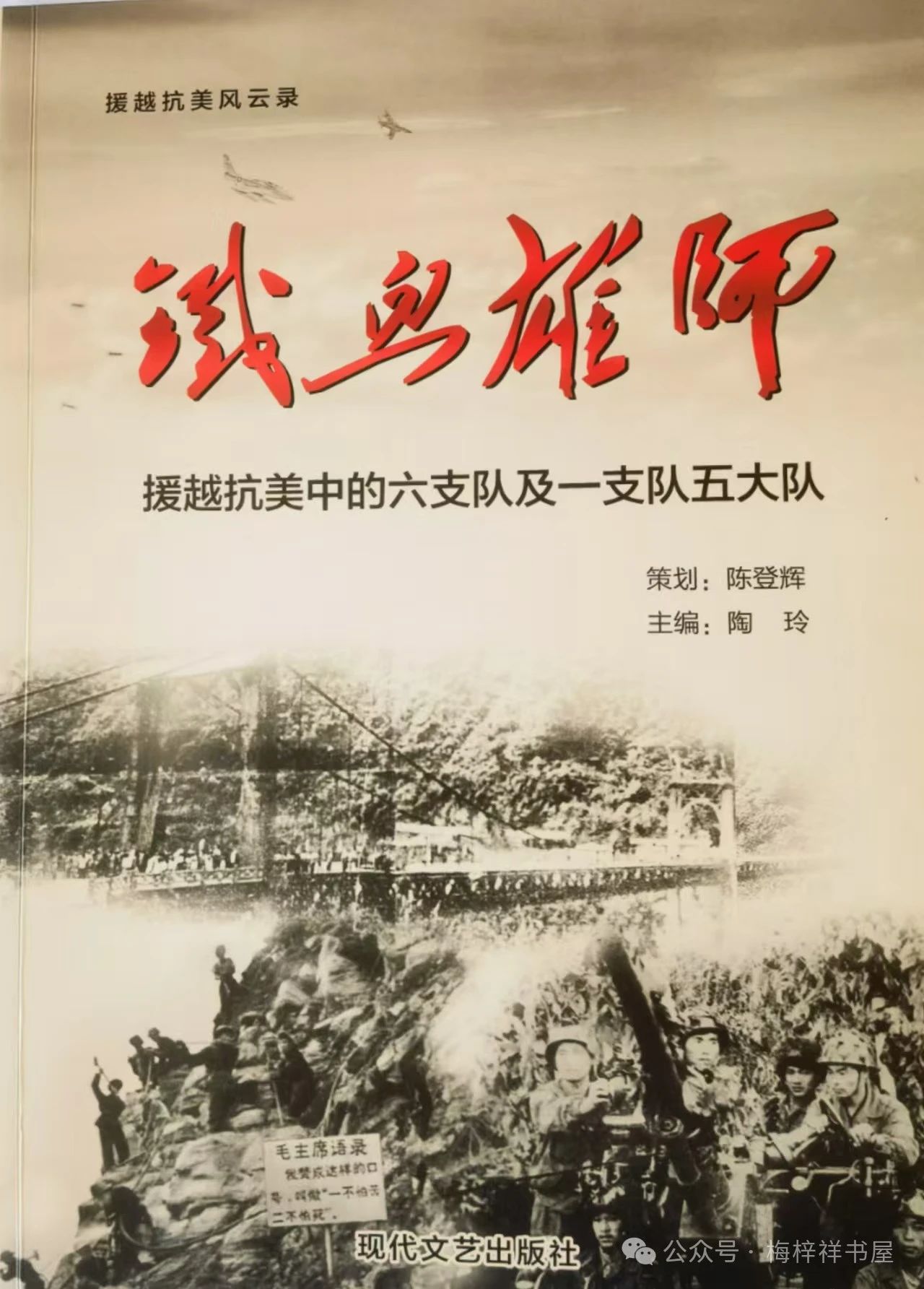

若展示记录这场战争的书籍及其他相关纪念的内容,铁道兵二师参战者史锡腾撰写了18万字的长篇纪实文学《友谊关外的难忘岁月》》、张金春建家庭“抗美援越博物馆”,铁二代、铁道兵郑建平最早组织、拍摄铁道兵二师抗美援越《战地女兵》纪录片。铁道兵一师二团配属铁道兵二师,长期在二团服役、任职兵改工后中铁十一局二公司领导姚尚明不辱使命,编辑、出版二团指战员参战回忆录《西线烽火》。铁道兵第十三师1964年组建,1981年与第十一师合编为十一师,在建16年,曾参加襄渝铁路、沙通铁路等工程建设,其中一页血与火的历史是参加援越抗美战争。2021年,原6支队分散在全国各地的铁道兵老战士,携手部分援越抗美亲历者后代,历尽千辛万苦,编辑出版了40多万字的回忆录《铁血雄师》。

我比较早收到寄赠的《铁血雄师》,相见恨晚,延宕几年后的现在阅读。书名含一“铁”字,名副其实。阅读过程中,仿佛时时有金属“铁”撞击心肺。人都是血肉之躯,全军将士,唯有铁道兵指战员姓“铁”:“老铁”“铁兵”“铁道兵”等,自称或他称。但铁道兵也是母亲十月妊娠生养的肉身凡胎,抢修战场的飞机狂轰滥炸,一个人、一个班,甚至一个排,顷刻间化成碎肉,书中不止一处写到幸存的战友寻找烈士遗骸,以筷子、树枝夹碎片装入脸盆,再以清水洗涤……解放军总司令朱德为铁道兵题词“人民铁军”,铁道兵无愧这样的荣誉:铁道兵,钢铁的意志——铁血雄师!

推介《铁血雄师》这本书,先需要简要介绍铁道兵援越抗美的历史。

十九世纪,越南沦为法国保护国。1954年7月,根据恢复印度支那和平的日内瓦协定,越南北方获得解放,南方后来成立由美国扶植的南越政权。1961年越南开始抗美救国战争。1965年,应越南劳动党的请求,中国先后派出高炮、铁道、工程等部队32万人,在越南北方担负防空作战,修建和维护铁路、机场、公路、国防工程等任务。

铁道兵奉命以第2师为主,组成中国人民志愿工程队第1支队工程指挥部(后称中国后勤部队第1支队),下辖第2、6、7、9、10、63等6个团,于1965年6月入越抢修抢建战地铁路;以第13师为主,组成中国交通部修路工程队第6支队(后称中国后勤部队第6支队),下辖铁道兵第58、61、62、64团,工程兵314团、315团,以及云南民工40大队,高炮630团,野战138医院,以及舟桥中队等,于9月入越,投入抢修抢建战地公路。

两个支队的作战任务部署:

第1支队,在河内至老街、河内至友谊关、东英至太原三条铁路线上执行反轰炸抢修。共抢修线路桥梁3462处次,总延长370公里;同时抢建新线和改造旧线479.5公里。

第6支队,冒着敌机频繁轰炸扫射,战胜气候炎热、潮湿等难以想象的困难,在2年零6个月的时间内,完成434 公里的8、10、12号公路抢建和保障任务。

铁道兵在执行抢修抢建任务中,组织对空作战720余次,击落敌机149架,击伤敌机191架,俘敌飞行员8名。为保障铁路、公路抢修抢建作出了贡献。指战员们继承和发扬我军高度的国际主义和革命英雄主义的优良传统,英勇无畏,不怕牺牲,涌现许多舍生忘死的先进人物。两个支队共有2个营、2个连受到中央军委嘉奖,65个单位荣立集体二等功;12人荣立一等功,91人荣立二等功。同时,在残酷激烈的战斗中,1922人负伤,392人牺牲。1968年10月起至1970年7月部队分批回国。

《铁血雄师》便是铁道兵十三师援越抗美的一段光荣、壮烈的“战史”。该书分量最重的无疑是《铁血雄师——援越抗美中的第六支队及五大队》。此篇由陈登辉、钟佩君、欧阳干、黄德煜、刘金龙、孙家复集体撰稿,以9000多字的篇幅,全景式记叙指战员抢修公路的历程,宏观历史背景,微观战斗细节;从师首长到普通士兵,以及配属铁道兵的高炮部队、野战医院,无一遗漏。

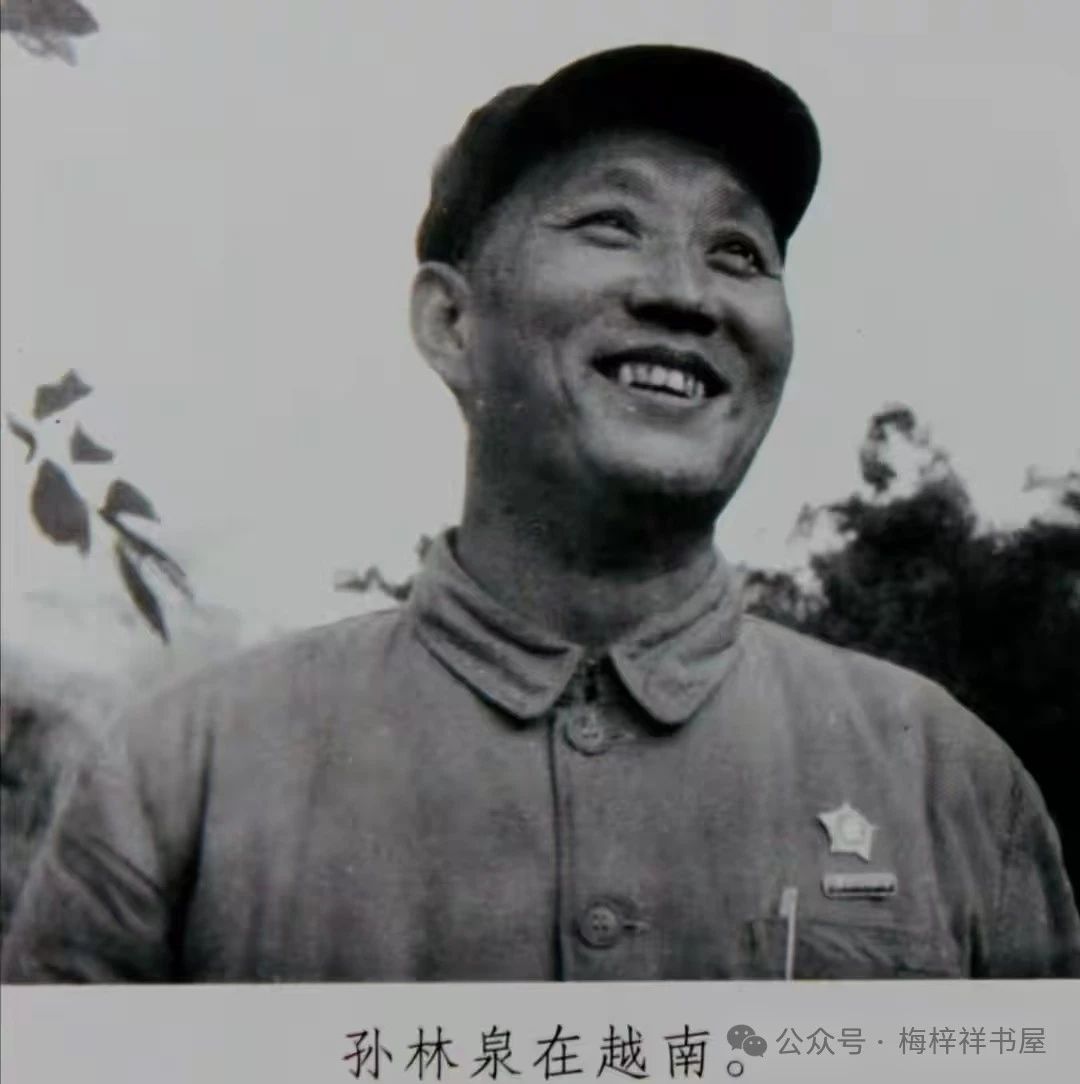

考虑公众号的读者的广泛性及阅读喜好,我更多选取篇幅短的文章发表。在与《铁血雄师》编委会陈登辉交流时,登辉战友希望将十三师师长孙林泉、孙福喜,政委罗彬的作品推介,对此我受到感动。当兵的人无不有过这样的教育:“尊敬首长、团结同志。”孙林泉、孙福喜、罗彬这几位师首长都不在人世了,他的士兵在编辑图书时,依然像他们健在一样地受到爱戴,登辉这种对领导的深情,我是用心领会并无条件执行的。

孙林泉是一位老八路,作者简介中介绍,一次作战为了不被日寇俘虏,将最后一颗子弹射入自己的头颅。铁道纵队成立一年,他就调入铁道兵部队。有一个巧合,让我与这位阴阳之隔的首长也生出别样的感情,他1949年10月至1954年9月任铁道兵2师7团团长,我1978年入伍、1980年5月调入7团,直到1982年调至《铁道兵》报社,我也是接受过首长英雄事迹滋养的兵。

《勘察越南西北公路线》是孙林泉逝世十几年后,由他的儿子孙淮平整理成文。虽然没有引人入胜的情节,但言简意赅介绍抢建公路的任务;出征越南,铁道兵领导的殷殷嘱托;驻越使馆要求“与越南同志交谈不谈反修问题”,背后透出的信息耐人寻味;骑马勘察修路,被蚂蟥咬得血淋淋……读罢,对“强将手下无弱兵”这句军事谚语有了更深的体会。

为避免与其他文章的内容重复,我对本文做了一部分删节。

勘察越南西北公路线

孙林泉 (孙淮平整理)

“北部湾事件”之后,美国侵越战争全面升级,应越南政府的求援,毛泽东主席决定全面支援越南人民的抗美救国战争。

根据军委的命令,铁道兵党委决定我13师入越执行援越抗美任务。1965年 6月 23日,我与师政委罗彬同志被紧急召集到铁道兵兵部,司令部副参谋长兰庭辉向我们下达了 13师出国援越抗美的命令及有关事宜:

一、派13师出国执行援越抗美任务。出国后统一归中国援越工程指挥部领导。

二、这次出国,任务重,政策性强,必须加强部队的管理教育;严格遵守和执行“三大纪律八项注意”;遵循“外事无小事、事事要请示”的外交纪律,凡事多请示多汇报;与越南政府和军队往来要充分尊重越方的意见,坚决杜绝大国沙文主义;要爱护越南人民的一山一水、一草一木;执行任务的地方在越南西北老街省和莱州省的少数民族地区,要尊重当地的风俗习惯,坚决遵守越南政府的一切规定。

三、出国时间预计三年左右。要做好长期作战的准备,要发扬我军艰苦奋斗、不怕牺牲的光荣传统,圆满完成任务,为祖国、为中国人民解放军争光。

根据总参谋部的部署,1965年8月,援越六支队在昆明军区组建,任命我为支队长,罗彬同志为政委。支队下辖铁道兵 58团、61团、62团、64团和广州军区工程兵 314团、315团,昆明军区高炮 630团、一个舟桥营,以及野战医疗所配属我支队,全支队总计35,000余人。

我支队承担的主要任务是:修筑8号公路(改建)、10号公路(老街至沙巴段为改建,沙巴以西为新建)、12号公路(新建)。

在确定我师入越执行任务后,根据铁道兵党委指示,我们组成了有本部四个团的团长或副团长参加的先遣勘察组,由我带队,先期入越实地勘察线路走向和了解部队入越后的进驻地点以及相关问题等。动身之前,工程兵陈士渠司令员、谭辅仁政委接见了我们,谭政委和参谋长还到车站为我们送行。

1965年 7月 12日,我们一行到达昆明。昆明军区司令员秦基伟和李成芳政委接见了我们,并作了重要指示。随后我们在金平县集中学习五天,主要是学习涉外有关政策、注意事项和越西北地区的政治、经济等情况。7月 18日下午,我们自边界那发村换穿便衣进入越南莱州省封土县。封土县人口近两万,其中傣族、苗族居多,有30余户华侨。

莱州省副主席方东和省军区参谋长丁金山迎接我们。我们在封土县住了三天,等待从河内过来的中国交通部派出的工程技术人员与修路指挥部的领导。期间,越南方面每天下午向我们介绍施工地区的美机活动情况、当地社会状况与民间风俗、越南傣族、苗族等少数民族的概况以及地理地貌等。越方还组织一些越南青年与我们联欢,唱歌、跳集体舞。

7月 21日,工程指挥部崔萍副参谋长率工程技术人员及越方代表到达封土。22日,崔萍副参谋长召集勘察组开会,向我们介绍了勘察的重点、工程技术要求、工程数量及所需费用概算。还传达了我驻越使馆提出的几项要求:

1、部队入越后,要发扬我军的光荣传统,与越南同志接触要态度和蔼、诚恳、亲切,要多听取越方同志的意见;在越方接待我们时,要客随主便;越方对我们的援助表示感谢时,必须强调援助是相互的,不能有大国主义思想,更不能有丝毫的恩赐观念。

2、在与越南同志交谈中,他们不谈反修问题,我们也不谈。如果他们涉及这个话题,我们也可以谈,但要注意分寸,不强加于人。

3、勘察线路和设计修路方案要十分注意爱护当地群众利益,少占或不占良田。在不影响工程大局的前提下,可以为当地群众修建一些水利设施,主动做些有利于越南人民的好事,多为越南人民造福。一定要严格遵守群众纪律。

4、越方对修建 12号公路十分重视,专门成立了12号修路基建办公室,由越南交通部和总参谋部联合组成。莱州省以交通厅为主组成办事处,处长由莱州省委书记觉心担任;省长和交通厅厅长分别担任副处长。

会议决定成立6个勘察小组,分别对计划施工的地区进行全面勘察。越方成立了勘察组,与我们共同勘察。崔副参谋长要求在一个月内完成勘察任务,然后到河内集中汇报 ,再与越方研究决定下一步工作。

我们支队成员分成两个勘察组。徐冼副师长带领一组,负责勘查10号公路地区,重点是黄连山一带。12号公路的勘察组由中越双方人员组成,中方由我带领,人员有我支队 4名工程技术人员共有 10人;越方有莱州省阮副省长、越北军区金山上校等 6人。

我们一行16人,于 7月 25日开始勘察。这里多是山区,山高林密,溪流纵横,行程艰苦。越方为我们准备了十余匹坐骑。马匹身材矮小,但耐力很好、温顺听话,适合山间密林乘坐。马还可以代人受难:密林中到处都有山蚂蟥。它们能从树上跳到爬到人身上,吸食血液,而人竟然毫无感觉。我们把裤腿衣袖扎紧,仍然防不胜防。马的四条腿和全身不断和树枝野草接触,首先受到蚂蟥的攻击,经常被蚂蟥咬得血淋淋的,我们是又心疼又无奈。

封土县距莱州市约80公里。我们边勘察边前进。当天晚间在距封土县24公里处位于两条大河交叉点的帕丹镇宿营。按原方案,要在这里修建一座公路大桥。经仔细勘察,我们认为如果改变原施工方案,把公路走向改为沿河岸修建,可以不跨河不修桥。这样可以缩小工程目标,减少战时损失。越方同意了我们的意见。而对我们来说,施工难度并不小,因为河边的坡度太大,地质条件不好,需要增加很多的工时与材料。

26日到达了重点勘察地段莱州省会莱州市,我们在这里停留了两天。越西北的主要河流黑水河从莱州市通过。江水湍急,雨季经常暴发洪水。越方要求在这里修一座横跨黑水河的五孔钢筋水泥大桥。经过勘察,我们认为,修建大桥目标太大,且极易被敌人破坏。我们建议,在莱州市下游三公里处,修建一座钢索吊桥。既能满足平时和战时需要,又有利于防空,即使被炸,也便于修复。莱州市领导没有同意这个建议,经与上级部门沟通,越方最后同意了我们的方案。

12号公路南端终点在奠边府市的西庄,是越南北方通向老挝的战略交通要道,是美机轰炸的重点。为了安全,只能徒步勘察,连马也不能骑了。没了马,我们就直接暴露在山蚂蟥的面前,身上经常鲜血淋淋,老伤未愈,新伤又起,没有一个人能幸免。

莱州7月,白天气温多在摄氏 40度以上,湿度又大。我们身上的衣服总是被汗水浸泡着,非常难受,大量雨水常常引发山洪和泥石流,勘察工作十分艰难困苦。

29日到达奠边府。奠边府看起来像个较大的村子,地势相对宽阔,周围多是丘陵。当年激战的山脚下,还保留着两辆被打坏的法军坦克。越方带领我们游览了半天,还特别介绍了奠边府战役中中国人民和顾问团的贡献,表示要永远珍惜越中两国之间的革命传统友谊。

1965年8月 9日,勘察组在莱州省孟东和越方共同商议研究勘察结果,对原设计进行修订。越方参加会议的人员有:越南交通部代表李果源、莱州省委副书记觉心、省副主席方东、省军区司令丁军山等。

之后,我们到了河内,见到了工程指挥部罗洪标代主任、政治部主任刘月生。8月中旬回到北京,向工程兵司令员陈士渠等领导同志汇报了勘察的情况。

陈士渠司令员向我们传达了罗瑞卿总长与张宗逊副总长的指示。告诉我们,中越双方在北京会谈时,越方曾提出中国部队进入越南不能过快过猛,以免准备不及,后来在河内会谈时,越方又提出希望“中国部队快进快修”。罗总长指示:“尊重河内意见。”张宗逊副总长指示:“修筑七条公路,应本着先易后难的原则,指挥部决定先修3、7、8、10号公路。”

两天后,我们回到云南驻地,着手组织部队入越。

孙林泉同志生平简介:孙林泉(1919.5-2008.9)山东淄博人,1938年 5月参加八路军,1939年 5月加入中国共产党。1938年 5月 ---1945年 8月参加抗日战争,历任战士、班长、排长、连长、营长。1945年 8月 ---1949年 9月参加解放战争,任团参谋长、副团长。

1949年 10月---1954年 9月任铁道兵 2师 7团团长,期间于 1951年 4月 ---1954年 9月赴朝参加抗美援朝战争。1954年 10月 ---1964年 10月任铁道兵后勤部运输处处长。1964年 11月任铁道兵第 13师师长,1965年 8月至 1968年 10月参加援越抗美,任中国后勤部队第六支队支队长。1969年 ---1976年在铁道兵“五·七 "干校学员。1977年 ---1982年任铁道兵第三指挥部后勤部长。1982年经上级批准离休。

孙林泉同志早年投身革命,在抗日战争、解放战争、抗美援朝和援越抗美战争中勇敢战斗,奋勇杀敌屡建功勋。共参加大小战斗200余次,多次身负重伤,至去世时仍有弹片未曾取出。1941年 1月,在与日寇铁壁合围的战斗中,连续作战近40小时,在弹尽粮绝身负重伤突围无望的情况下,为了不被日寇俘虏,将最后一颗子弹射入了自己的头颅。1955年授予中校军衔(后晋升上校)。

照片由作者提供

编辑: 老粥(周健)