故事:北京巧遇“杜排长”(下)【原创】

(续昨)

分到老连队后,我和杜排长就失去了联系。后来听说,1984年1月,铁道兵改工,杜排长转业到了铁道部系列,从此脱下军装,换上了工装,投身到国家的铁路建设事业中。

见面后聊起这段经历,老排长感慨万千。他说,转业那天,他把陪伴自己多年的军装叠得整整齐齐,放在箱子最底层,对着军装敬了一个标准的军礼,眼泪忍不住掉了下来。“脱下军装,心里空落落的,就像丢了魂一样。”老排长说,“但我知道,不管穿不穿军装,军人的本色不能丢,责任和担当不能忘。”

在铁路工作的几十年里,杜排长把部队里的优良作风带到了工作中。他从基层技术员做起,不怕苦不怕累,哪里有困难就往哪里冲。有一次,他负责修建一条山区铁路,遇到了突发的山体滑坡,施工现场被掩埋,情况十分危急。杜排长二话不说,带着施工队冲在最前面,冒着生命危险清理土石方,连续奋战了三天三夜,终于打通了施工通道。期间,有人劝他休息一下,他却说:“铁路建设关系到国家发展,关系到老百姓的出行,耽误不起!”

在工作中,杜排长始终保持着军人的严谨和认真。他审核图纸时,哪怕是一个微小的误差,都逃不过他的眼睛;他指导施工时,对每一个环节都严格要求,绝不允许敷衍了事。有一次,施工队为了赶进度,打算简化一道工序,被杜排长发现了。他当场制止了施工,召集所有施工人员开会,严肃地说:“铁路是百年工程,质量就是生命。我们干工程的,要对得起国家,对得起老百姓,不能有半点马虎!”说完,他亲自带着大家按照规范重新施工,直到符合要求才罢休。

几十年的铁路生涯,杜排长走遍了祖国的大江南北,参与修建了多条重要铁路干线。他的足迹留在了崇山峻岭之间,留在了戈壁荒漠之上。虽然工作辛苦,但他始终无怨无悔。他说:“部队教会我,要做一个对国家、对社会有用的人。修建铁路,是在为国家铺路搭桥,是在为老百姓谋福祉,这份工作有意义,我干得踏实!”

听着老排长的讲述,我深深感动。从军人到铁路建设者,身份变了,但他身上的初心和使命没有变。这种“脱下军装还是兵”的担当,这种“干一行爱一行精一行”的执着,正是我们这代军人最宝贵的精神财富。

前几年,杜排长退休了。本以为他会在家享享清福,没想到他却拿起了毛笔,拜师学艺,一头扎进了中国传统文化的海洋里,潜心钻研书法、国画和诗词。“退休了,时间多了,就想圆年轻时的一个梦。”老排长笑着说,“部队里没时间,工作后太忙,现在终于可以静下心来,做点自己喜欢的事了。”

学习书画的过程,并不轻松。年过半百的人,从零开始,要练习基本功,要临摹古人的作品,要研究笔墨技巧,难度可想而知。但杜排长骨子里有着军人不服输的韧劲,他把训练场上的那股拼劲,用到了书画学习中。每天清晨,天还没亮,他就起床练习书法,一练就是几个小时;晚上,他坐在书桌前,临摹国画,研究诗词格律,常常到深夜。

有一次,为了练习好山水画,他特意跑到张家界实地写生。那里的山奇峰异石,云雾缭绕,美不胜收。他每天天不亮就背着画板出门,沿着山间小路行走,观察山石的形态,感受云雾的变化,一画就是一整天。有一天,他在写生时不小心崴了脚,疼得站不起来,但他还是咬着牙,坐在地上把当天看到的景色画完才下山。回到住处,脚已经肿得像馒头一样,他却笑着说:“值了,今天收获不小,体会到了张家界的灵气,我会把它画进画里的。”

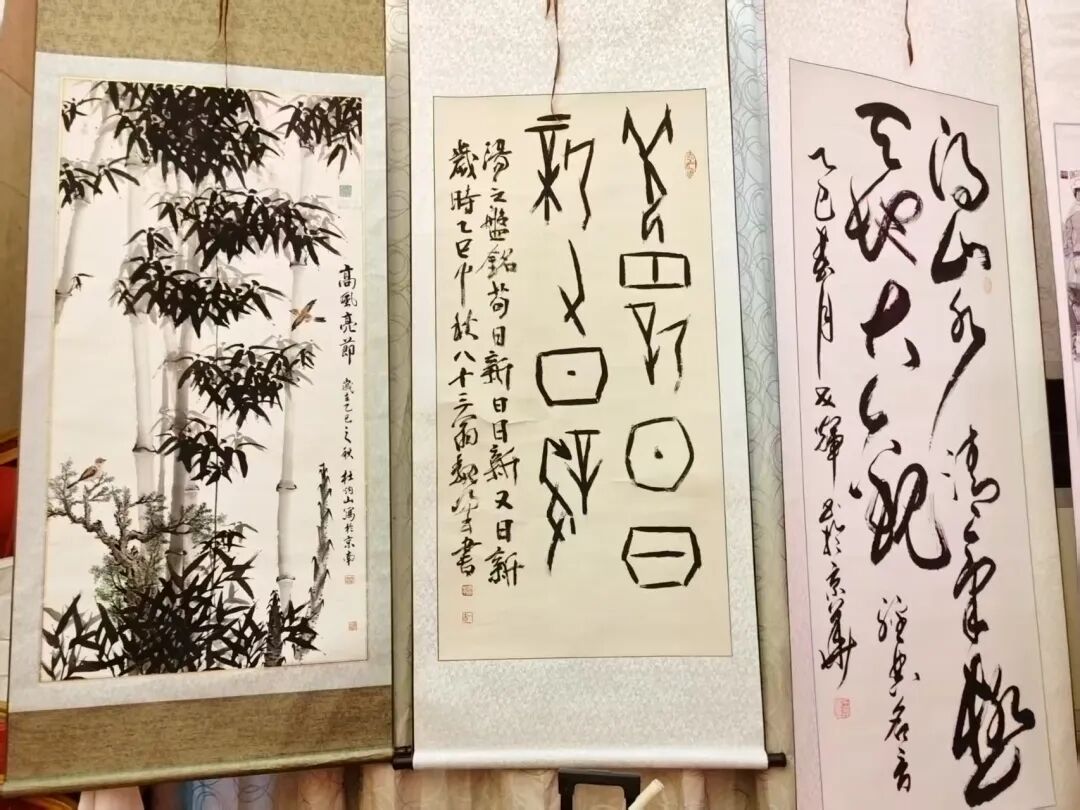

功夫不负有心人。经过多年的刻苦钻研,杜排长的书画技艺日益精湛,诗词水平也不断提高。他的书法,笔力遒劲,气势磅礴,既有军人的刚毅之气,又有文人的儒雅之风;他的国画,意境深远,笔墨灵动,无论是巍峨的华山、壮阔的太行,还是坚韧的胡杨、清雅的岁寒三友,都栩栩如生,引人入胜;他的诗词,对仗工整,寓意深刻,字里行间充满了对生活的热爱,对祖国山河的赞美。

见面时,老排长送给我一本《杜灼山作品集》,封面上“一代名家”四个大字苍劲有力,是著名书法家亲笔题写的。翻开作品集,一幅幅精美的书画作品映入眼帘,一首首优美的诗词令人陶醉。其中,国画《八千里路云和月》让我印象尤为深刻。画面上,万里河山连绵起伏,云雾缭绕,一轮明月高悬天际,既有“八千里路”的壮阔,又有“云和月”的诗意,仿佛看到了老排长几十年的人生历程,看到了他从军人到建设者再到书画家的蜕变。老排长告诉我,这幅画耗时三个多月才完成,他先后修改了十多次,就是想通过这幅画,表达对祖国山河的热爱,对人生岁月的感悟。

如今的杜排长,已是中国书法家协会会员、一级美术师,还担任了多个书画院的客座教授、创作员。他的作品先后入选五十多部作品集,荣获各类奖项六十余次,被推介为“中国当代文化名家”“2023中国书画家百杰”。但他并没有因此骄傲自满,依然保持着谦逊好学的态度,每天坚持练习,不断提升自己的技艺。他说:“中国传统文化博大精深,学无止境。我现在还有很多东西要学,只想在有生之年,多创作一些好作品,为传承和弘扬中国传统文化尽一份力。”

在北京战友交流会的那几天,我和杜排长有聊不完的话。我们一起回忆章吉营的训练时光,一起谈论这些年的生活变迁,一起感慨岁月的流逝。老排长虽然已是年过半百的老人,但精神矍铄,思路清晰,谈起书画创作时,眼睛里闪烁着光芒;谈起当年的战友时,语气里充满了牵挂。

有一天,我们几个老战友围坐在一起,喝着茶,聊着天。杜排长兴致勃勃地给我们讲他学习书画的趣事,讲他去各地写生的经历,句句话语都饱含着对战友的深情厚谊,仿佛又回到了四十多年前的部队时光,那些一起训练、一起生活、一起欢笑的日子,如同电影般在眼前浮现。

我问老排长:“这么多年,您最难忘的是什么?”他毫不犹豫地说:“是部队的岁月,是和战友们并肩作战的日子。”他说,部队教会了他坚强,教会了他担当,教会了他如何做人做事。这些宝贵的财富,让他在工作中能够攻坚克难,在退休后能够老有所为。而战友情,更是他生命中最珍贵的情谊,无论时隔多久,无论相隔多远,这份情谊都不会褪色。

老排长也问起了我的生活,我一一向他汇报。他听了很高兴,鼓励我说:“不管做什么工作,都要踏踏实实,勤勤恳恳,要对得起自己的良心,对得起当年在部队许下的誓言。”他的话,朴实无华,却充满了力量,让我深受感动。

交流会期间,我们在酒店出出入入见面时都依依不舍。酒店每次见面,老排长紧紧握着我的手,说:“胜余,以后常联系,不要让我们再等四十多年了。”我点点头,眼眶湿润了。每次看着老排长离去的背影,我心里都感慨万千。四十多年的离别,没有冲淡我们之间的情谊,反而让这份战友情更加深厚。

人生就像一场旅行,会遇到很多人,很多事。有些人,走着走着就散了;而有些人,即使相隔万里,时隔多年,依然会在某个转角相遇。杜灼山老排长,就是我生命中最珍贵的遇见。他不仅是我的排长,我的兄长,更是我人生的榜样。从他身上,我看到了军人的担当,看到了建设者的执着,看到了文化传承者的坚守。

如今,每当我翻开老排长送给我的作品集,就会想起我们在北京重逢的日子,想起章吉营的训练时光,想起那段难忘的军旅生涯。我知道,这份跨越四十多年的战友情,这份深厚的兄弟谊,将会伴随我一生,成为我生命中最宝贵的财富。

(2025.11.5.湖南长沙.)

2025年352(B)期、总第1194期

编辑:开门见喜