故事: 北京巧遇“杜排长”(上)【原创】

2025年10月25日的北京,秋阳正好,金风送爽。来自天南海北的战友们从各地赶来黄河京都会议中心,参加一场铁道兵文化交流会。1号楼大厅报到处,房间里人声鼎沸,热闹非凡。各种乡音、军号般的笑声交织在一起。大家眼角的皱纹里都盛满了岁月的故事。我和几位老战友一起报到后到房间刚安顿好,正聊得起劲,忽听吴清元战友笑着走进房间,身后还跟随着一位文雅之人,对近旁的哲文战友说:“给你带个湖南老乡认识认识,也是咱们战友圈子里的能人!”

话音刚落,那位精神矍铄的文雅之人便凑近前来。他身着藏青色中式长衫,头发虽已染上风霜,却梳得一丝不苟,眼角眉梢带着温和的笑意,举手投足间透着一股儒雅之气。“这是杜灼山,你俩认识认识!”吴清元话音刚落,“杜灼山”三个字像一道惊雷,猛地炸在我耳边。

我在旁边怔怔地看着眼前的人,大脑瞬间一片空白,随即又被汹涌的记忆填满。这名字,这眉眼间的轮廓,怎么那么像我新兵连的杜排长?四十多年了,岁月的刻刀该在他脸上留下多少痕迹?我试探着往前凑了两步,声音都带着颤抖:“您……您是河北隆化章吉营带兵的杜排长?”

来者先是一愣,随即眼睛亮了起来,盯着我看了半晌,突然一拍大腿:“你是黄胜余!广西合浦来的那个小鬼!”

确认身份的那一刻,我再也抑制不住内心的激动,快步上前伸出双手。两双跨越了四十多年风霜的手紧紧握在一起,力道之大,仿佛要把这些年的思念、牵挂和岁月的隔阂都捏碎在掌心。那双手,曾经是教我握枪、帮我整理背包的手,如今虽添了些薄茧,却依旧温暖有力。千言万语堵在喉咙口,竟不知从何说起,只是一个劲地重复:“老排长,真的是你!没想到这辈子还能见到你!”

周围的战友们都安静下来,见证着这突如其来的重逢。我看着老排长眼角的皱纹,想起四十多年前他年轻挺拔的模样,忽然懂得:人生就像一场漫长的行军,有些人看似在某个岔路口分道扬镳,实则早已把彼此的身影刻进了岁月的军魂里,等待着某一天的不期而遇。

时间的指针拨回1978年12月,那年我刚满17岁,还是广西合浦乡下一个懵懂的青年。寒风料峭的冬日里,村口突然来了几位身着绿军装、佩戴红领章的军人,领头的正是杜灼山排长。他身材高大,面容刚毅,说话带着湖南人特有的爽朗,一口“湘音”铿锵有力,瞬间就点燃了我们这些年轻人参军报国的热情。

杜排长是来接兵的,他挨家挨户走访,和我们谈心,给我们讲部队的故事,讲首都北京的模样。我至今记得,他到我家那天,我母亲忙前忙后煮了红糖姜茶,他却执意要自己动手洗碗,说“军民一家亲,不能给老乡添麻烦”。临走时,他拍着我的肩膀说:“小鬼,到了部队好好干,把身子练结实,把技术学过硬,家里的事放心,部队就是你的家!”

就这样,在杜排长的带领下,我们一帮来自广西各地的新兵,踏上了北上的闷罐火车。那节铁皮车厢里,没有座椅,我们就铺着稻草席地而坐,身着清一色崭新的军装。火车轰隆轰隆地行驶在夜色里。杜排长一会儿给我们讲纪律要求,一会儿教我们唱《三大纪律八项注意》,累了就和我们挤在一起休息。车厢里弥漫着汗水和稻草的味道,却充满了对未来的憧憬。我记得有个战友晕车,吐得一塌糊涂,杜排长二话不说,拿出自己的水壶给他漱口,还把仅有的军大衣盖在他身上,自己却裹着薄被子坐了一夜。

那时的杜排长,在我们眼里就像兄长,更像一座山。他不仅要负责我们的安全,还要给我们做思想工作,化解我们的思乡之“结”。火车走了三天三夜,每到一个站点,他都第一个下车查看情况,确认物资是否安全,安排我们有序打水、洗漱。有一次,我不小心把背包弄丢了,急得直哭。杜排长带着我在站台和车厢之间来回寻找,最后在一节货运车厢连接处找到了。他没有批评我,只是笑着说:“下次可得看好自己的东西,到了部队,背包就是你的‘战友’,可不能随便丢了。”

如今想来,那段闷罐火车上的旅程,不仅是地理上的迁徙,更是人生的蜕变。杜排长用他的言行,给我们这些刚走出乡野的青年上了军旅生涯的第一课——责任、担当与温情。而这一课,如同种子,在我们心中生根发芽,影响了一辈子。

1978年12月底,我们抵达河北隆化章吉营军事训练场,为期四个多月的新兵训练就此拉开序幕。章吉营这地方,可不是普通的练兵场,早在清代就因“章京营子”得名,是满蒙文化交融的军事要道,康熙皇帝曾在这里部署兵力平定噶尔丹叛乱,革命战争年代更是冀察热辽军区的重要据点,处处都透着股尚武之气。冬日的训练场寒风刺骨,刮在脸上像刀割一样,地上的积雪没过脚踝,我们就在这样艰苦的环境里,开始了脱胎换骨的训练。

杜排长是我们的新兵排长,训练时他严厉得近乎“苛刻”。队列训练中,哪怕有人稍微歪了一下头,他都会大声纠正:“站军姿就要像青松一样挺拔,军人的作风就是在细节里练出来的!”我记得有一次,我踢正步时顺拐了,反复练了几十遍都改不过来,急得满头大汗。杜排长没有骂我,而是单独把我留下来,耐心地给我示范分解动作,手把手地教我调整步伐,还陪着我在雪地里练了一个多小时,直到我走得标准规范。他的手套被雪水浸湿,冻得通红,却笑着说:“这就对了!军人就要有股不服输的劲,练不好绝不罢休!”

那年冬天,边境局势紧张,部队进入一级战备状态,训练强度也陡然加大。我们不仅要练队列、练射击、练战术,还要学习防空知识,晚上睡觉都不允许脱衣服,个人物品打包好统一存放。有一次夜间紧急集合,我慌乱中穿错了鞋子,跑到操场时才发现一只脚穿的是解放鞋,另一只穿的是棉鞋。杜排长看到后,没有当场批评我,而是在训练结束后把我叫到办公室,语重心长地说:“紧急集合是为了应对突发情况,一秒钟都可能影响战局。现在穿错鞋子是小事,将来在战场上,任何一点疏忽都可能付出生命的代价!”说着,他从自己的柜子里拿出一双崭新的解放鞋递给我:“拿着,以后训练多用心,细节决定成败!”

训练间隙,杜排长也会给我们讲隆化的历史,讲董存瑞舍身炸碉堡的英雄事迹,让我们明白脚下的土地承载着怎样的重量。他还会组织我们开展文体活动,教我们写家书,给我们读报纸上的新闻。有一次,我因为想家偷偷哭了,被杜排长发现了。他坐在我身边,给我讲他自己参军的经历,说他刚到部队时也想家,但是一想到身上的军装,想到保卫国家的责任,就把思念压在了心底。他说:“男子汉大丈夫,要志在四方。等你练出真本事,保卫好国家,再回家看父母,那才是给他们最好的礼物!”

四个多月的新兵训练,像一场淬火,把我们这些“铁坯”锻造成了“好钢”。1979年4月,我们结束训练分下老连队,临走那天,大家都哭了。我记得我拉着杜排长的手,说:“排长,我到了连队一定好好干,不辜负你的期望!”杜排长点点头,眼眶也红了,他挨个拍着我们的肩膀,反复叮嘱:“到了新单位,要服从命令,团结战友,刻苦训练,常给家里写信!”

谁也没想到,这一别,竟是四十多年。如今再想起章吉营的那段岁月,那些在寒风中训练的日子,那些杜排长的谆谆教诲,依然清晰如昨。那片浸透着汗水和热血的训练场,不仅练就了我们强健的体魄,更铸就了我们钢铁般的军魂。谁曾想到,杜排长,那个当年为我们铸魂的人,如神兵天降,立现在我的眼前。

(未完待续)

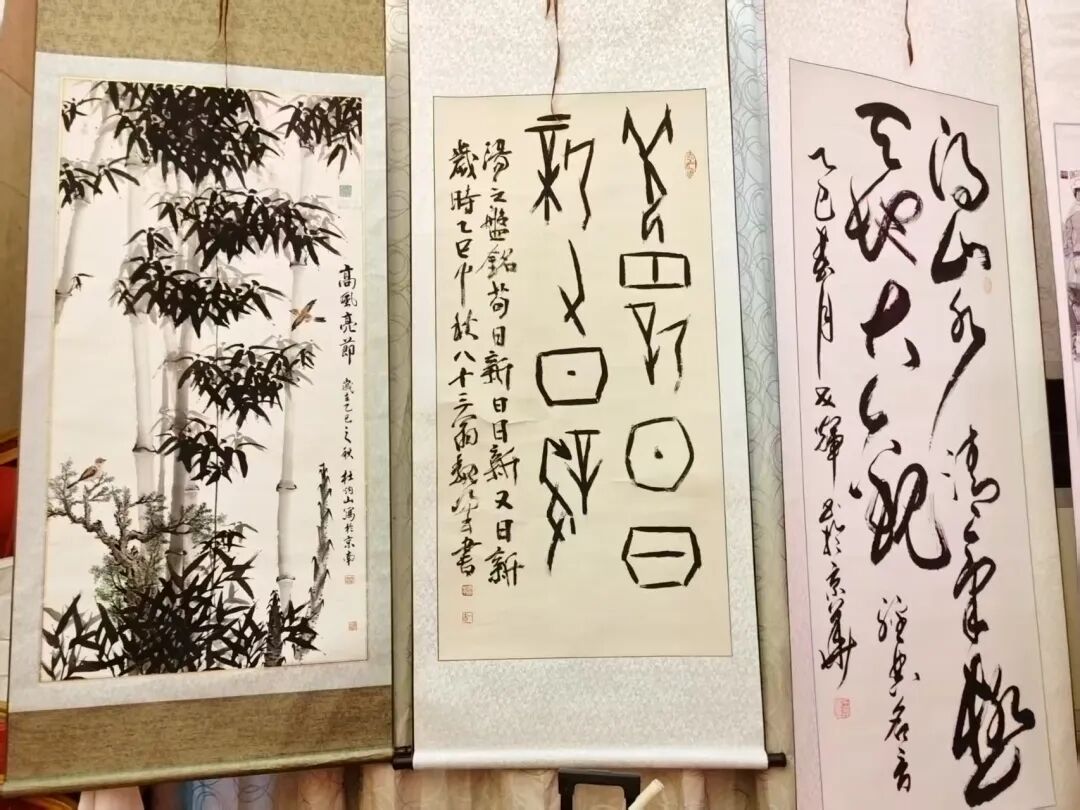

哲文摄

2025年351(B)期、总第1193期

编辑:开门见喜