(八)天峻探变迁,陵园祭扫念英魂

我在浚河边驻扎时,总以为天峻县为海北自治州所辖。2019年秋,我受邀为天峻县事业和公务员新入职工作人员讲授书法的担当与魅力,谈起天峻县来,那些新入职的人员告诉我,天峻不属海北,而属海西,东邻海北州祁连县和海西乌兰县,西毗德令哈市,南接海南州共和县,西北与甘肃北蒙古自治县相交,始知我的认知是极其错误的。

天峻县

天峻县,因环青海湖的天峻山音译而为天峻县。印象中,对天峻县的记忆,太小太黑,曾经在电影院看了一场电影。场内没有一把桌椅板凳,一个大斜面上,站着许多兴致勃勃的人群。那场电影是藏语对白,我一点都听不懂,我记不得片名,但在老家看过,知道故事情节,看了电影,演员表演,喜怒哀乐,一举一动,记在心里,却不知道他们说了什么,一脸茫然。

昨天到达天峻县时,下了一场雪,但雪不大,与在西宁遇到的那场雪比来,稍小一点。但这里海拔高风大,一夜劲风吹来,天地一片银白,地面铺上一层厚雪,气温降到零下十七度。当夜休息在温暖的宾馆里,不知天气已经变化,早上起来,街道银装素裹,玉宇琼楼,树上车顶,落了一层十公分厚的积雪,才知一夜酣睡后,天峻又逢雪。仅管天气恶劣,但今天将完成新的探访任务。

与天峻县退役军人事务局座谈后合影留念

11月28日,按原有的安排,拜访军人事务局,协商安葬在烈士陵园51名战友的相关事宜。铁道兵前无险阻,在疾劲的强风吹刮下,我们来到了天峻县退役军人事务局。

我们一行中,袁武学曾和战斗在关角隧道的战友们2011年来过一次,那次的主要活动是祭扫烈士陵墓。不曾想天峻县烈士陵园一片狼藉,围墙简陋,大门也是立了几根杆子,木头做的护栏,铁丝拧着简陋的大门,纪念碑前地面破裂,烈士与当地死亡人员混葬,陵前垃圾充斥其间,全然不似一个烈士安息的陵园。就此认真与县民政局交涉,提出了铁道兵老战士的意见和建议。2021年袁武学和十师老战士再次来到天峻县烈士陵园祭奠,看到陵园建设有所改进,但大门位置不妥,烈士与当地死亡人员混葬问题没有得到解决,并将此事提交天峻县退役军人事务局。这次来,袁武学轻车熟路,情况也了然与心,相谈时也入理入情。

我们在西宁时,姜波专委介绍过天峻的情况,天峻县对烈士陵园的整改有了很大改进,但对独立成园还有不足。袁武学在与之交谈时,事务局主官领导诚恳地解释,政府财政有限,迁葬或独立成园有诸多困难,迁葬项目已经列入海西州规划,假有时日,一定会妥善解决。再有天峻是少数民族县,迁出当地普通人员,怕产生民族矛盾等敏感问题。就此问题,袁武学代表老铁道兵战友提出两点建议,把园中的普通人员用围墙隔离出来,另开一道门,各行方便。如有可能,申报专项资金,为当地死亡人员另建一处公墓,或另建一个烈士陵园,对逝者生者都有慰藉;二是积极申报关角山工业遗产展示园,尽快建成一个青少年儿童红色教育基地,拉动当地旅游产业。

交谈中,我们向退役军人事务局集中表达老兵们的重要关注。烈士的背后,不仅仅是亲属的挂念,也是战友的挂念,还有关心国防建设人员的挂念,不是一小部分人的问题,处理不当,就会给政府和相关工作人员带来负面影响,后果会很严重。退役军人事务局领导表示积极努力,尽量把烈士陵园的问题处理妥当,让烈士家人和战友们有一个温暖的结果。

座谈完毕,军人事务局领导陪同我们一行6人前往天峻县烈士陵园,祭扫烈士。

果然如姜专委所说,天峻县烈士陵园有很大改观,一座园门,高大宽畅,园中的“革命烈士永垂不朽纪念碑”迎门而立,碑后,一道传颂英烈精神的文化墙摭挡住群众墓地,护在烈士墓前,整个陵园整洁肃穆。

感谢张师傅为烈士守陵

守护陵园的张宝奎师傅,出门迎接我们,在祭奠物品还未齐备时,把我们带到自己住的房子,暖暖身子。房内温暖如春,人也诚实可爱。张师傅是自愿前来守护烈士陵园的,他在殡仪馆做临时工,有事便在殡仪馆忙活,闲了到陵园忙活。殡仪馆的事少,陵园的事多,他索性住在园里,洒扫清理,奉纸递香,善待每一位前来祭奠者。

每逢年节,腊月三十,他都站在烈士墓前,高声喊一句:过年了,你们都回去和亲人见一下吧,年过完了,再回来,安安静静地休息。说完燃烧一把香,向烈士墓三鞠躬,把香插在地上,又化几张纸。之后,逐一清扫烈士墓前,这才回到房内,做自己过年的准备。有时候遇到外省前来祭奠的烈士亲友,帮助寻找墓碑,提供祭奠用具等,一直陪伴身边,直至送走祭奠人后才干别的事。

张师傅是湟源县人,一干就是10多年,为烈士陵园管理做了很多公益事情。我们在准备祭奠准备时,张师傅跑前跑后,忙个不停。我和他交谈后问他为什么来这里,他说,这些人为青藏线建设付出了生命,为天峻县的建设做出了贡献,为他们守陵,尽一份心意,让他们睡的安心,自己心甘情愿。我情不自禁,当即代表所有战友,向张师傅行了一个军礼,后写了一篇《守墓人张师傅》的文章,以示敬重。

天峻县烈士陵园安葬铁十师共计51名烈士,其中有26位是在关角隧道施工中,献出了宝贵的年轻生命。一瓶清酒,一缕清烟,几炷香火,一根白蜡,把我们的哀思遥寄给所有安息在陵园里的战友们。

(九)关角探故道,展线奇观岁月长

11月29日,我们离开天峻县城,前往关角山,再一次看望关角隧道。当年铁十师47团和48团分别驻扎在关角山的南部和北部,47团团部驻天峻县县城,48团团部驻关角沟二郎洞。其中46团的17、18连配属47团攻坚关角隧道出口工程。

关角隧道,位于天峻县中吾农山东部关角垭口,是青藏线一期工程最高的一座隧道,全长4009米,进口轨面高程3692米,也是地质最为复杂,施工难度最为困难的一项工程。洞内铺设整体道床,设单侧防寒水沟,采用幕帘式通风,通过一二迭系石灰系地层,属地质活动频繁地带,岩性多变,以灰岩为主,夹有片岩互层,石质破碎,断层多达11处。地下水丰富,出口段每天涌水量1985吨,进口段平均每天涌水量1259吨,最多时一天涌水量超过万吨。1958年8月由铁道部西宁局四处施工,1961年3月停工并封闭处理;1974年4月,铁十师47团进驻关角山下,2营、1营分别驻扎进口和出口,重新进行关角隧道施工,开始了其悲壮而英勇的掘进。

1977年6月16日,47团完成关角隧道主体工程,8月5日完成整体道床施工。至此,关角隧道这一艰巨的工程告一段落。

我始终以为,这座英雄的隧道一直在使用着,西去的东来的列车穿隧而过,有着我们多少光荣和自豪。但是,来到关角山下,看到的一幕,让我心有失落又有感奋。电气化铁路改线后,青藏线在关角山前向西移位七、八公里,进入关角山后,以新的掘进方法重新开凿了一座新关角隧道,穿行32公里后到达乌兰县察汗诺,再一路向西,直达拉萨。而那座,我们以人力用血汗和生命开凿的关角隧道被弃置不用,寂寂的待在山里,与风同呼吸,以山为家,听牦牛哞叫,听藏羊咩咩,雨来了淋雨,雪来了披雪,一番清寂无人诉说。我们感奋,新关角隧道以一个连的武警力量在守卫,守卫着电气化铁路的新成果,洞口矗立的石碑,赫然写着“关角隧道”4个红色大字,让人格外振奋。我们的隧道呢?等待我们的是什么样的模样呢?

来到关角隧道进口

在探寻关角隧道的路上又下雪了,雪沫不大,落在身上啪啪轻响,天气灰暗,被一层浓雾笼罩着,山风呼呼吹来,冷气逼人。

开往进口的车在崎岖的山路上颠跛,碎石在车轮下咔咔发响。几只牦牛,一群毛色发黑的藏羊在山坡上觅食,看到我们过来,停住啃啮,抬头望着我们。似在探问,这里已经无人驻守,你所来何事?

来到老关角隧道进口遗址,看见一座废弃的工房后,我们把车停在一旁,寻找着进入隧道口的路径。严格地来说,这里没有进入关角隧道洞口的道路,四周全都用铁丝网封闭,能进入的口子,是一个用锁锁着的铁网小门,锁子已经生锈,用手轻轻一拉便弹开锁鐄,从此进到网里,再从关角隧道口上方一处水沟与铁丝网的空档处钻入,才站在关角隧道进口的上端。

关角隧道,我们来了!我们看你来了!多少年风吹雨打,多少年酷寒春暖,你是否还是那样风采依然?你是否还是那样挺立傲岸?今天站在你面前,好好把你相端。

可是关角山下2营驻地已然不是当年那般模样。遥想当年,这里人欢马叫,车水马龙,身穿施工服的铁道兵,肩荷洋镐铁锤,出入洞口,机械的轰鸣,如隆隆的滚雷,在山中回响,山神为之惊异,神鹰为之神奇,白天劳动号子声震于天,夜晚,灯火与星月相伴。一群不畏艰难不怕死亡的军人在此与山斗与大自然斗,书写了一曲战天斗地的英雄凯歌。如今,这里了无人影,废弃的工房,黢黑的边墙,落满尘土,闪亮的铁轨不见踪影,就连鸟儿也不曾飞来一停,只有风儿,呼呼的山风,大颗的雪粒,吹在洞口,落在洞前。

这一幕着实让人扼腕叹息,悲从中来。当年,多少战友在此奋战,开凿了这座青藏线海拔最高的隧道,多少英勇的故事发生在这里,多少战友情谊凝结在这里。看到这,不禁让人回想当年,峥嵘岁月,火热生活。现在黄鹤一去不复返,只留隧道空幽幽。但是不可磨灭,这是一座铁道兵建路史上一座丰碑,是一个传奇,是铁路建设者们战胜青藏高原艰苦环境的标志,历史的见证,尽管这般模样,可是,它永远屹立,不会倒!

我们一个立正,向着关角隧道行了一个军礼!关角隧道,我们以一个军人的礼仪,向你致意,你是一座永远屹立在我们心中的丰碑,永垂不朽!

别了进口。又去出口。

驱车盘环而上来到关角山垭口,海拔3847米的标志告诉我们这里就是藏族同胞们说的“登天的梯”。山中的雪更大了,不亚于在西宁时遇到的那场大雪,放眼望去,山舞银蛇,漫天皆白,天地被大雪网罗在一片银色的雪域世界。呼号的山风,迎面吹来,透骨的冰凉,钻心的冷冻。站在关角山的南北分界线,透过纷纷扬扬的雪花,远远看到一条蜿蜒的铁路路基,坐落在山坡上。白新民说,那就是29公里展线,那就是铁路设计人员的杰作。我顺着白新民所指的方向看去,在雪花披纷的山坡上,一弯又一弯的铁路线静卧其间,山势很陡,雪花很大,但怎么也淹没不了那条蜿蜒在坡上的铁路。我想,即使被雪花淹没,岁月遗忘,它也永远镶嵌在关角山的南坡上,不会消失。

从盘山公路下行来到关角隧道出口的路口,车辆停在一片空地。出口的模样比起进口来要好许多,从青藏公路侧边下去,这里山势平缓,出入便捷,出口旁边,几座平房,相对而建,看样子模样还新。

袁武学和杨明秀当年在47团1营1连当兵,是关角隧道施工的参与者,也是关角隧道大塌方抢险救人的英雄人物。1975年4月5日,关角隧道突然发生大塌方,127名官兵被捂在洞内。当时正在连队做上班准备的袁武学,与战友们火速赶到隧道口,看到洞内塌方的灰尘还未散去,127多名战友生命危在旦夕。在这紧急关头,袁武学作为救援突击队长,与战友们一头扎进洞内,支撑解救战友的生命通道。他从隧道边墙与塌落碎石的空间,钻进钻出,把挡道的碎石刨出塌方外边,洞内地方小,不能用工具,他用手刨,手套被磨破了,手指磨破了血,落石的隧道边沿空间小,氧气少,呼吸困难,袁武学不管不顾,拚命向里刨挖。不知出来进去多少次,手上身上流出了多少血,终于开出了一条32米长的生命通道,127名遇险干部战士安然无恙全部脱险。

这次大塌方,是铁道兵史上最大一次塌方捂人事故,也是一次最为悲壮的战胜塌方范例,还是一次捂人最多、但无一人伤亡的事故。塌方发生后,牵动了铁道兵部、兰州军区、青海省军区、铁十师师团首长的高度重视,组织兵力全力抢险。在全体抢险人员的共同努力下,经过14个小时的全力奋战,抢险战斗取得了完满结束,袁武学等在抢险中表现突出的干部战士,分别荣获二等功三等功,登上人民英雄的荣誉殿堂,为世人所敬仰尊崇!不久,《解放军报》以一篇题为一曲抢险救人的壮丽凯歌的长篇通讯,向全军进行了报道,多少人看了,啧啧称奇,此次事故,堪称逢山凿路遇水架桥的奇迹。袁武学回忆往事,历历在目,感慨不已。

袁武学和杨明秀所在的47团1营,承担着开凿出口的任务,他俩曾在这里战斗好几年,站在洞口边,表情凝重,心情难以平静。杨明秀指着路旁的一些建筑说,洞口的工房是当年部队施工时的压风机房,拆去门窗的砖房是原来守卫部队的营房,几处简易矮小的临时房屋是修关角山隧道公路隧道工程的工队所用,以供人员住宿和开伙所用。

来到关角隧道出口

我们下到隧道洞口,青藏铁路公司拆除了原来洞口砌封的墙壁,安上了两扇铁门,做建立参观旧址的准备工作。原来的水泥护坡依旧,出口外的路基钢轨全部拆除。

出口上方,紧邻公路的地方竖着一块牌子,把这里列为省级重点保护遗址,以供后人瞻仰。这让我一直灰暗的心理得以释怀,青海没有忘记,天峻没有忘记,将来看到这座隧道的后来者们也不会忘记。忘记过去,就意味着背叛,伟大导师的这句话,至今还记在我的心中。所幸,他们不会忘记,才能使我们得到慰藉。

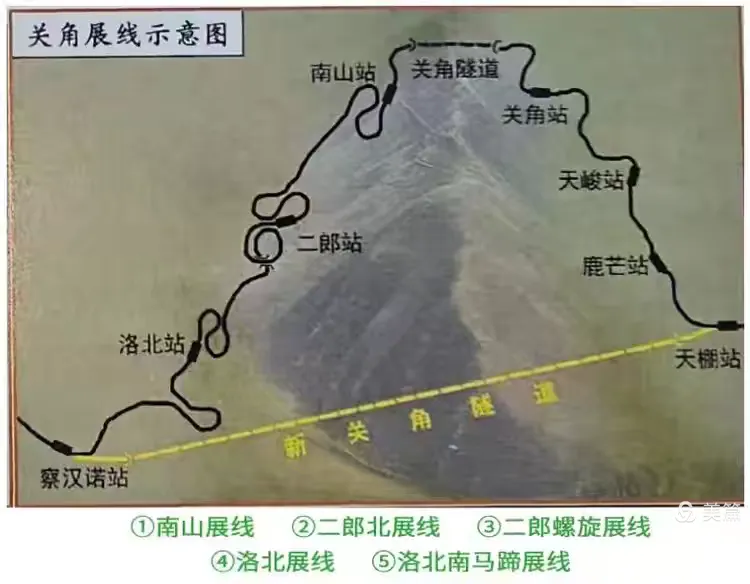

关角隧道展线介绍

别了出口又去看展线。

所谓的展线,就是从关角隧道出来后向西延展的铁路线。这在铁路史上,可谓是一道奇观,29公里展线,成回形针形纵列排开,一拐一拐又一拐,蜿蜒起伏,直到关角山下平坦的草地,上山的列车下山的列车,如蜗牛般上下爬行,直线十几公里的路,竟在半山七绕八绕走了29.62公里。中间共有5组展线,3个车站,分别是:关角隧道南山车站间8字形展线,南山一一二郎车站间是一个8字形展线(包含隧道两个),二郎——洛北间是一个螺旋形展线加一个8字形展线(包含隧道两个),洛北——察汗诺车站间是一个马蹄形展线(包含隧道两个)。其中包含桥梁15个,隧道6个。

来到二郎洞

看热闹的旅人看了,真奇怪,火车不走直道走弯道,半山坡上学牛叫;看门道的人看了,这精湛的设计,奇思妙想,真正体现了铁路设计人的巧夺天工,堪称世界奇迹。天工开物没有这样的前例,古今中外,罕有这样的样板。唯其如此,才使姜专委向我们提出,把这段线路申报为铁路工业遗产,建园展示,以壮国威!

关角隧道展线

关角沟6号桥

离开关角隧道出口,继续向南行进,想就近看看展线一眼,但展线太远,车不能开到跟前,只好在路上远远观看。半道上,遇到一庙宇,名叫西王母庙的吧,车停下来,向远处张望。李闯民曾在这里战斗过好几年,二郎洞之于他有着深刻的印象。他新兵时就这里的连队当战士,驻扎在二郎洞跟前,后调团部,干新闻报道,也在二郎洞前,二郎神杨戬的故事耳熟能详。更为让他骄傲的是,在这里拍摄了许多新闻照片,不但获奖,还被新华社做为珍贵史料,保存在国家记忆的图片资料中,许多重大图片展览中,都能看到他在此拍摄的照片。特别是那张祁连山下施工照片,已经成为铁道兵标志性的历史写照。李闯民在此入伍,从这里起步,提升,升华,用照片记录了他闪光的足迹,成就了自己的摄影人生,光彩夺目。

路上,李闯民讲给我的一段故事美丽而温暖。二郎洞附近有一户藏民,藏家有一个在青海民族学院上学的姑娘。这家藏民吃水常到连里来背,军民一家亲,来背水时,连里热情接待,每次都满载而归。那年姑娘回家度假,时不时替阿爸阿妈背水来,不巧的是,姑娘摔断了腿,不能方便行走,连里得知情况后,将送水的任务交给炊事班一位河北的炊事员。那炊事员隔天一趟,送水上山,不成想送水送出一段佳话来,那姑娘与炊事员日久生情,以身相许,结成一对藏汉姻缘,相亲相爱永不分离。那时部队规定干部战士不许与驻地青年谈情说爱,他们的爱情在山坡与草地上生发,在军营与都市礼成。战友们知道后,无不欢喜雀跃。这对藏汉婚姻,是对现代版的藏汉一家亲的美丽诠释。

但是,46团17连畅宝军给我讲的一个故事,让我一直揪心不已,惊惧不已。是在关角山隧道出口掘进时,一块落石斜刺里砸在郑涛头上,落石直直插进太阳穴里。一旁另一位战友,慌忙将插进太阳穴里的落石拔掉,想要救人,不想一股鲜血从破口喷射而出,喷得拔落石的那位战友一身血迹。身旁的畅宝军说是迟,那时快,一脚将那位战友踢开,手指飞快塞进破口处,堵住喷射而出的血液。同时大声地喊,快叫平板车,快叫平板车。平板车来了,畅宝军一边扶着郑涛的身子,一边继续用手指堵着破口。到卫生所后,医生拿开畅宝军的手,用棉团替代手指,堵住了血口,火速实施抢救,把一条鲜活的生命,从死神跟前拉了回来。由此,畅宝军获连嘉奖一次。而那个名叫郑涛的战友,因为抢救及时,生命得以延续,现在还健康地活在家乡,为社会主义新农村继续贡献力量。唯有牺牲多壮志,敢叫日月换新天!这样的事在隧道里多次发生,可面对这样的劫难,铁道兵战士毫无惧色,继续在掌子面上冲锋陷阵,英勇顽强。

(十)茶卡盐湖行,乌兰故地念深情

青藏铁路穿过关角山,一路盘桓而下,直到察汗诺。我们从二郞洞驱车,穿过展线青藏铁路一期工程最高桥——关角沟6号桥,经过察汗诺,我们来到茶卡盐湖。地处乌兰县的茶卡镇,是个固态液态并存的卤水湖,天气晴好时,湖面如镜,被称为中国版的“天空之镜”。

察汗诺车站

当天中午,我们到达茶卡盐湖。湖风很大,吹拂着我们6颗滚烫的心,急切的情。放眼看去,蓝天白云下,盐矿堆集如雪,盐湖边车水马龙,前来运输食盐的大型工程车,来回穿梭,挖掘机传送机高速运转,一片繁忙景象。再细一看,那盐湖湖面蓝光闪闪,与天上的蓝天相衬相映,虽然风力很劲,但湖面波平如镜,真如人们常说的“天空如镜”。如不身临其境,绝不会有如此真实的感悟。

茶卡交通枢纽

茶卡盐湖

茶卡铁路支线位于此达木盆地东北部,从青藏铁路察汗诺车站出岔,至茶卡盐场,正线长42公里,是为盐场而建的单线铁路。1979年3月,铁七师31、32、33、34团奉命修建此条铁路,各团分工明确配合施工,仅用半年时间就完成任务,实现了当年施工,当年铺轨的目标,12月28日用火车运出茶卡盐场第一车原盐。如今,看那盐场上,货运繁忙的景象,可见这条铁路线正发挥着为青海省经济腾飞的重要作用。我们看了,不禁为之欣喜。白新民还如数家珍,把通往盐湖的路径、修建茶卡支线的部队,说得一清二楚。

来到茶卡盐湖铁路专用线

下午,我们直达海西州乌兰县。

乌兰县位于柴达木盆地东部,东邻共和县,南与都兰县相接,西接德令哈市,北与天峻县接壤,1959年设县至今。乌兰县地形地貌复杂,山川中夹杂着各类分地,南北大山的褶皱,将县境切割成3个闭流形山间盆地。县内有3个盐湖矿,即茶卡、柯柯、柴凯盐湖,总计135平方千米。

乌兰县城

1974年,铁道兵第十师三上青藏线时,师部就驻扎在乌兰县城,指挥全师兵马,修建青藏线一期工程中的黄玉至连湖段施工战斗。50团驻在希里沟西北处,师修理营和发电营驻西南处,特务连与师医院、招待所紧邻,驻师部正东。

我们此行的6人中有3人在乌兰县待过。其中的白新民,在师修理营度过了五、六个春秋,袁武学、李闯民在师宣传科一干就是四、五年。袁武学从这里调入二炮工程学院,现今的火箭军工程大学。李闯民则在此直到青藏线交付地方使用,身挂相机,将青藏线上最后一个盛大庆典——青藏线通车典礼及移交西宁铁路局的庆典仪式拍摄完毕,移防陕西咸阳,继续着自己的摄影生涯,直到1989年调离转工后的中铁20局。应当说,他们3人宝贵的青春在这里度过,他们的事业从这里起飞,升华,直到划上一个完美的事业探号。这里物华天宝,地灵人杰,他们是否沾了这里的天地灵气,而一步一步,走向人生的辉煌?

原十师师部旧址

寻找师部费了一些功夫,师机关原有建筑早已不复存在,原址上建起了乌兰县一个居民社区。当年师部正东面的特务连、医院和招待所都片瓦不留,而修理营和50团则夷为一片平地。

白新民真的是心细如发,在寻找当年住过的地方,颇费心思,当车快到修理营驻地时,一时心情激动,手舞足蹈。车停路边下车后,他在公路两侧来回兜转,指点空旷的旧址,口里还连连说叨,门朝哪边开,车间在啥位置,宿舍在何方。那种怀恋,那种爱情,溢于言表,一个老铁道兵战士对铁道兵的情怀,此时此地,表达得淋漓尽致。

来到卡卡站

白新民是做技术工作的,他虽是1975年入伍,但是,入伍前已经在地方工作了好几年,入伍时已经是27、8的人了,与同年入伍的战友相差近10岁。他在修理营的技术岗位上一干就是20多年,养成了心细如发的作风。临来前,他在家做了旅途攻略,画了线路图,还把重点要访问的工程绘成一张图,送给每位远行者。今年已经74岁的白新民,和我们一起出征青藏线,能有此细心举动,堪为赞赏。

在乌兰县的另一安排,是到烈士陵园祭扫安葬在这里的战友。埋葬在这里的战友,大多是50、48团和师后的。其中两位是师修理营的两姐妹,在调动去新单位时,遭遇车祸牺牲。白新民对这两位战友记忆清晰,记得他们的姓名籍贯,年龄大小,当走到她俩的墓前时心情悲痛,哽咽难言。乌兰县烈士陵园,是我们一行祭奠战友时看到整饬最好的一个陵园,墓形为棺木状,整齐排列,墓前一块石碑,上书烈士部队番号姓名年龄等。只是墓碑的文字所用字体斟酌不细,如果采用正书中的楷书或隶书将会更加肃穆庄重。

好了,来不及等待,来不及观望,我们马不停蹄,从乌兰县启程,向德令哈市高速进发。那里有巴音河大桥、连湖大桥,德令哈车站在等待着我们。

天黑前赶到德令哈,原48团女战友蒋云香班长热情地迎接我们,订了一家藏式餐馆,为我们接风洗尘。蒋班长是青海互助县人,和杨明秀一样,1975年入伍,在48团当卫生员。复员后安排在天峻县卫生局,干起了部队时的老本行。前几年退休后到德令哈与女儿住在一起,带儿送女,尽享天伦之乐。当听到我们一行来德令哈时,高兴得不得了,提前为我们订了房间,付了房费。杨秀明说,订房可以,钱我们出,蒋班长说什么也不行,战友从咸阳西安兰州来,不远千里,能给战友办点小事,盼都盼不来呢。不但付了房贯,还订了藏式餐馆,特意带了两瓶青棵酒“天佑德”,和我们一起把酒言欢,共叙友情,不醉不休。过去互助县生产互助大曲,高瓶子,长脖子,味道醇香,酒味绵长,在青海是一种很受欢迎的烈酒。现在发展成品牌“天佑德”,行销全国,颇受酒友的青睐。我入伍时在乐都县柳湾大队新兵连受训,1981年我带兵在互助县训练,对这两个县的战友情有独钟。杨明秀为乐都人,蒋班长是互助人,酒席上纵情畅饮,好不痛快。蒋班长性格豪爽,言谈举止还是当年那种军人作风,也情不自禁和我们每人干满一杯,战友情谊尽在酒中。第二天,当我们要去大柴旦时,她又冒着早晨寒冷,前来相送,战友情怀,殷殷至深。

(十一)德令哈访古,车站旧址思战友

11月30日,全天在德令哈探访。

德令哈市的德令哈,系蒙古语“阿力腾德令哈”的音译,意为金色世界。毗邻5个县,地处柴达木盆地东北边缘,宗务隆山东南麓,高原大陆性气候,主要以沼泽盐土、草甸和残积盐土为主。市内的可鲁克湖和托素湖自然保护区、柏树山、德令哈外星人遗址、哈拉湖等久负盛名。德令哈市主要河流有巴音河、白水河、巴拉更河,巴音河纵贯德令哈市区,是境内最大河流,蒙古语为“幸福的河”,被亲切地誉为德令哈的母亲河。德令哈地表水资源主要来自于巴音河。

巴音河大桥

1977年3月21日,46团2营担负的巴音河大桥开始施工。大桥位于德令哈南郊,桥长274米,上部为10孔24米加1孔16米预应力无碴无轨钢筋混凝土桥面,下部除桥台外均为双柱式钢筋混凝土钢架桥墩,直径为1.3米的挖孔桩基础。是一座城市铁路桥梁。该桥施工难度在于,挖孔中处理水与塌方的问题,营领导和技术员与设计院同志一起研究后,用隔离和半施工半排水的施工方法,解决了这两个难题。1977年6月27日,按计划提前两个月零三天完成了主体任务,1978年9月峻工,被师和铁道兵西南指挥部评为样板工程。

当年,46团由吉尔孟移防德令哈,驻防在德令市区东南方,当年的德令哈车站处,2营4营,汽车1连3连机械连由东向西一字排开,驻在德令哈东边西边。3营驻防尕海,担负陶力至德令哈间的铁路施工。新管科与46团并排而扎,各自担负不同的主攻任务。

杨向晖1982年由甘肃庄浪县入伍,是铁道兵最后一批兵源,他对人说自己是末代铁道兵,在开办的抖音上,起名就叫“末代铁道兵”,以示对铁道兵的怀念。当时新管科更名为新管处,他在新管处电影队当放映员,清楚的记得在德令哈度过的几年军旅生涯。当年他们住在土坯房里,承担电影放映任务,活动最多的地方是电影队和大礼堂。对当年度过的岁月记忆犹新,3、4月和10、11月,德令哈黄沙漫漫,遮天蔽日,飞沙走石,能见度只有五、六米,稍不留意就有迷失方向的危险。但不管风沙很大,风雪漫天,雷电暴雨,飞沙走石,他都按时按点奔赴基层连队,完成电影放映任务。他是在这种环境中成长的,也是在这个地方成熟起来的。

当我们来到新管处机关旧址时,杨向晖看着另作他用的礼堂时,激动地向我们讲述当年工作的情景,语言中满满的怀恋和动情。

在我们寻找德令哈当年生活情景时,适逢郑志强从市内赶来与我们会合。郑志强和杨向晖同年入伍,又是同县的同学和战友,在新管处管理科、家属工厂、内燃机务段当过战士,火车副司机。从中铁20局退休后,为了回报当年德令哈人民的厚爱,毅然从陕西省咸阳市前来德令哈市,创办了兴明电力材料有限公司,从电力方面,对德令哈人民发光送热。现在已是青海省的明星企业。相比之下,郑志强对德令哈的情况更是了如指掌,他带着我们在旧车站旁奔走,寻找当年的驻地和生活乐趣,一件件,一个个,都是当年鲜活的故事,现在听起来活灵活现,仿佛又回到当年的军旅生活之中,激情四射。

不过,过去的德令哈车站已经不复存在,已然不是现在的模样了。老车站旧址上,变为机务段,供职工工作学习和生活。当年4营、2营的驻地更是无法寻找,全部变成了新的单位和居民小区,我们只能找出大体方位,不能指出具体地方,任由我们一脸的茫然和遗憾。新车站建在了距此几公里在外的西南方向处,以崭新的面貌,迎接着四面八方的游客。广场宽大平整,设计前卫,规划科学,完全是一个都市的现代理念。

德令哈新站

德令哈原车站

我在德令哈市待过4年,相对其他战友来说,对德令哈有着更多的记忆。我在这里提干,在这里下连队当排长,又在这里提升职务,部队移防内地后,我作为留守组,在这里留守了近两年,是最后一批乘军列移防罕东线。

我记忆最深的是,下到2连当排长时,一个云南籍战士在连队前水渠里洗被子。这条渠是尕海电厂引出巴音河的河水,用以冷却电机用的,渠的首端,渠道宽大,到连队门前时变得窄小,而地势又是北高南地,渠水由北向南流动时疾如飞箭,渠的两边护坡用水泥板铺设,两边没有上下台阶,河水又冷入骨髓,人一般跌落渠中,非死即残,这样的悲剧在德令哈时有发生。那位战士洗被子时,不慎将被子跌入水中,俯身一抓,身体腾空,一头栽进渠里,被湍急水流冲向电厂。意外发生后,被岸上的战友发现,战友一边顺着水流奔跑,一边呼喊救人,但无奈水流太急,岸上人追赶不及,眼看着就要冲向尕海电厂,恰巧15连有一战士在渠里挑水,正站在便桥上,看到情况,伸出扁担,将人从湍急的渠水中救出。我对这个战士印象深刻,这是一个反应慢,动作不利索,又没有文化的云南兵,所以在后来的实弹投弹训练中,特别注意到他的投弹动作。事先准备了一个背包,放在掩体内,以备不时之需。那位战士投弹时,我就站在跟前,给他示范要领,要他不要紧张,还做思想工作,投不远不要紧,不要投在身后就行。身后只有我和他两人,真的投到身后,不是两个都死,就是一个重伤一个死。好在那个战士在投弹的最后一刻,没有慌张,虽说投出距离不远,但千恩万谢没有丢在掩体内,果真如此,我将不会以这样的文字告诉你们发生这样的悲剧。

还有一件记忆很深的事,我在团宣传股搞新闻报道员时间长,爱写一点文学作品,在德令哈的《瀚海潮》杂志上发表了第一篇短篇小说《杨榆儿奍鹅》,算作我短篇小说的处女作,对我鼓励很大,重要的是开启了我文学创作的路程。

我也记得,1982年,宝成铁路遭遇洪水侵害,铁道兵部命令46团火速向两当辉县一带进发,参加宝成铁路抢险抢修任务。46团从德令哈星夜兼程,向着两当辉县,火速前进,两天后到达抢险地点,以大无畏的革命精神,胜利完成了任务,受到铁道兵和中央军委的通令嘉奖。

德令哈烈士陵园

陵园长眠9位8121部队的烈士

当天下午,我们来到德令哈烈士陵园,照样祭奠一下安葬在这里的战友。进园查找烈士所在,管理人员说,这里有7位烈士,全部安葬在最里边靠北的地方。去到跟前一看,没一个是八九几几的番号,是一些对于我们来说很陌生的部队番号。经过查询,这些烈士不属铁十师牺牲的战友,而是当年青海省交通支队参与修建青藏公路时牺牲的烈士。当年在修德连段铁路时,46、48团没有一位战友牺牲,也就没有一个烈士安葬在这里。天下军人都是战友,我们摆好香蜡裱纸,洒一瓶清酒,供陌生的战友恭敬尚飨。烧几张裱纸,把我们的寄托,带去鹤西的战友。做完这一切,我们离去。

(十二)连湖寻旧影,废弃古桥叹岁月

连湖,当地人叫褡裢湖,说的是托素湖和可鲁克湖中间有一条南北相连的短小河流,从托素湖流向可鲁克湖中,像一个农人肩上的褡裢一样,静卧在戈壁滩上。

是的,这是由一条短小的河相连接起来的湖,一个叫托素湖,一个叫可鲁可湖。鲁克湖,是蒙古语“多草的芨芨滩”,或是“水草茂美的地方”;托素湖,也是蒙古语,是“酥油湖”的意思。可鲁克湖属微咸性淡水湖,托素湖则是典型的内陆咸水湖,每年初春,可鲁克湖和托素湖的冰开始融化,成群的黑颈鹤、班头雁、鱼鸥、野鸭等,从遥远的东南亚诸岛飞到这里,筑窝垒巢,生儿育女,成为鸟的天堂。

连湖站可是个热闹地方,原48团2营驻防湖畔,担负车站、桥梁和路基的施工任务,除此之外,还有新管处的机务队,机运队机修队,都驻扎在这里,从东到西扯开,足有几公里战线。主要承担的是哈尔盖到格尔木间的运输和机车修理任务。那时的连湖车站,车马飞腾,机车轰鸣,好一派扬鞭跃马运输忙。我在48团1营划归46团后不长时间,曾在3连采写过典型材料,亲历过这里的热火朝天的难忘岁月。东边的3连军号声声,西边的机修连机务队列车轰鸣,一个大干快上的施工场景令人心生快感。

连湖车站

交流

郑志强在这里待过很长时间,对这里的一草一木,都很熟悉,也很有感情,当年他在机务队,干过火车副司机,从这里跑到哈尔盖,又从哈尔盖跑到格尔木,看过草原的宽广辽阔,牛羊满坡,青海湖的碧波荡漾,鱼鸟欢歌,戈壁滩的野性,沙漠的洪荒,红柳的崛犟,盐湖的神奇,昆仑山的雄壮。在连湖,他带着我们,从西向东,一路指点,一路说来,哪里是机务队,哪里是机修队,哪里是火车岔出岔进的路轨,哪里是机车加水的高架,不一而足。说得我们脑中尽现当年岁月,心里无尽怀想。

交流

现在,连湖这里寂静无声,许多部队营房荡然无存,唯留一间机车修理间,还站在连湖车站的戈难上,充当备用仓库的角色,让人依稀看到当年的模样。不过,新的连湖车站正以崭新的雄姿,承担起客货运任务,不得不说,连湖犹在,气象雄壮,看了着实为新建的车站鼓掌高兴。

机车连队曾用过的旧房

机务连的营房和车间

弃用的老铁路桥

站在连湖铁路桥上交流

去看看连湖大桥吧,那是48团2营当年修建的,后来被电气化铁路改造后弃置不用的,被丢弃在连接托素湖和可鲁克湖那条不长的小河上的大桥。连湖大桥距此5公里左右,驱车要在崎岖的戈壁滩上行驶半个小时,才能到达。

半个小时后,我们到达连湖大桥处。这里是一个奇特的地理环境,岁月的更迭,让这里的地形发生了奇特的变化,大小不一的土丘,静卧在公路两侧,土丘奇形怪状,绵延数公里,四周除过一些芨芨草和红柳,别无生物,蓝天辽阔,白云悠悠,飞鸟不见,我们看了,以为置身于一个域外境界,荒凉古怪。车停在离桥不远处,我们几人相互跟随,从怪石嶙峋的沙石间,走上大桥。大桥就在我们脚下,东边长长的路,依然还在,不过已经没有了当年的神采,西边的大桥,桥梁已被拆除,只留几座桥墩,还直立在小河两边,向西行走不几步,就是桥梁桥墩的接茬处,混凝土石板,承接着我们几个人的脚底。站在桥头向西望去,那里也是路基长长,在狂野的戈壁滩上寂寞惆怅。桥下,是那条连接托素湖和可鲁克湖的小河,河水悠悠,不见波浪。

横跨连河的铁路大桥

举目向南望去,那是德令哈外星人遗址所在,隐约看见几辆车,几个人在外星人的遗址里,四处探访。德令哈外星人遗址内白公山呈金字塔形,高50多米、其岩石为锈黄色泥砂岩。在山的正面有3个三角形洞穴。中间的洞穴最大,洞口高约2米,洞深约6米,洞内最高处近8米 。其左右两边的洞穴由于岩土塌落与填积,已无法辨认和入内。白公山洞内最深处有一根直径约40厘米的铁质管状物从山顶部直通到山底。另一根相同口径的铁质管状物从山的底壁直通地下,只露出管口。在洞口之上,还有10余根直径大小不一的铁质管状物穿入山体之中。经过野外观察和室内检测研究得出结果,这些铁质管状物是树木化石。

“外星人”参观点

北边是穿湖而过的电气铁路,一条铁轨,两道电网,闪着明晃晃的光泽,向东向西两边伸张,看到这些,才让我们心情有所舒畅。电气铁路是时代的标记,废弃的铁路是历史的辉煌。当年郑志强开着火车从这座桥上驶过时,看到的是两湖湖波涟涟,水草茂盛,一派勃勃生机,现在看来,满眼荒凉,些许悲伤。看到电气铁路,他会有什么暇想?

新建铁路桥

连湖,是一个很美丽的地方,也是一个很有寓意的地方,一条河把两个湖,一个微咸的,一个咸的湖泊连接在一起。在这里,它也把铁十师和铁七师的施工区划连接在一起。铁十师第三次上青藏线时,担负的施工区域为哈尔盖到连湖,铁七师的区域为连湖到格尔木南山车站。我们车行于此,就站在了铁七师和铁十师施工区划的分界线上,东望十师战斗过的地方,激情万千,展望七师拚搏的战场,豪情万丈。

铁十师的我们,走进铁七师的战场,会看到,锡铁山的野性张扬,大柴旦的荒凉,察尔汗盐湖的乖张,昆仑山的宽广胸膛。接着走,一路向西,奔着昆仑山,看看昆仑山下的青藏线,是否依然雄壮!

晚上,郑志强设席招待我们。举着酒杯,向我们表达了再创业的豪情壮志:要像红柳一样,深深地扎根于戈壁沙漠草原上,高扬起铁道兵精神,把企业做大做强,为青海人民做出更大贡献,不负铁道兵战友的期望。

德令哈夜景

照片由作者提供

编辑: 周健(老粥)