军旅往事~军人爱情

★★★——————————★★★

【按】1965年6月9日,中国第一支援越抗美部队二支队开赴越南战场,从此开始了历时八年(1965.6.9.~1973.8.27.)的伟大的援越抗美军事行动。纪念援越抗美57周年,特推“战友故事会~军旅往事~援越抗美中的军人爱情”专题

邦子台长的蜜月吻别

文/陈建中

这是一个喜剧到悲剧的故事,新婚吻别成永别,却表现出不同角色的崇高,真实地反映了文中所有人物的精神境界,他们视国家利益和神圣使命高于一切。

——题记

十月一日,是共和国的生日,也是邦芝台长的结婚纪念日。其妻亲昵称他“邦子”, 广东汕头人,1958年入伍。

1966年10月1日,总参通信团五团二营五连台长刘邦芝与相恋3年的汕头姑娘赵玉蕊喜结良缘。

三年前两人相识相恋,因为拉练紧战备忙,婚期一拖再拖。28岁的刘邦芝台长、25岁的赵阿妹已是大年青年了,两家老人都盼望着早日抱孙崽,原本他们商定1965年“5.1”回老家汕头结婚,因通信团移防“三线”,从广州迁至湖南衡山,只好推迟婚期;那就当年底吧,哪知全军区部队进行通信演习,只好再延期。两人再次商定于1966年“10.1”,在部队办一个军营婚礼。“军营婚礼”是什么模式?在连队饭堂,拼好饭桌,摆上糖果,请来战友,闹腾一番,进入洞房,永结白头。赵阿妹期待着的这一天眼看就要来临,她心里无比激荡。岂知,突然接到一封加急电报:“工作甚忙,暂缓来队。”这一天正是1966年的9月19日。

这封电报搞得赵阿妹一头雾水,滿脸泪水,眼盼婚期就到,又变卦了?汕头阿妹赵玉蕊接电报后,忧心忡忡:莫不是他另有新欢?

当时确有此类事: 有的农村入伍的战士提干后,忽略了家中爹和娘,抛弃了农村好姑娘。赵阿妹决定前往部队探个虚实,讨个说法,“10.1”前必须赶到部队去。

赵阿妹从汕头家乡出发,公铁转程,水陆接行,千里迢迢,好不容易到了衡山军营,邦子台长又是惊又是喜,十二万分热情地接待未婚妻。连队领导知晓前因,“命令”邦芝结婚。战友们立即为邦子台长准备新人洞房,两张单人铺拼成了一个双人床,床上铺着绿色军人被和一对忱头,床头贴着大红“喜”字,邦芝台长的蜜月开始啦!。

1966年9月4日,总参下令组建中国援越抗美第七支队,预期开赴越南战场。10月初,通信五团五连接到命令:调派7个电台配属七支队援越抗美。又有任务了,邦芝台长决定再推婚期,才有前面发电报给汕头未婚妻的插曲。现在既然未婚妻来队了,在连队领导的关心下,10月1日,邦芝台长与汕头阿妹办了军营婚礼。

10月上旬,进行出国作战动员,拟五连7个电台六连3个电台组成无线电通信分队,指战员纷纷请战。邦芝台长的蜜月才过一半,他想请战,怎么对妻子说呢?正是八月十五中秋佳节,夜里,窗外明月皎洁,他的新婚妻子沉浸在“千里共婵娟”的诗情画意中。可是,邦子无心赏月。妻子见他心事重重,问他:“邦子,你有心事?”

“部队来了命令,要去执行任务,连长见我正在新婚蜜月,准备派别的台长顶替我,现在人人请战,我怎能当缩头乌龟?”

他的妻子没有这个思想准备,在听了邦子介绍全连指战员高昂的求战情绪后,觉得应当支持他,忙问:“那……什么时候出发呢?”“一周之后就开拔!”

这真叫他的新婚妻子为难。她转脸望着窗外夜空中的圆月,一阵伤感,两泪欲出。“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合”,古人的诗句现实啊!她凝视着邦子军帽上的红五星,理解丈夫的心,这是军人的天职,神圣的使命。她缓步从窗口走到邦子面前,含情脉脉地说:“你的请战书,也签上我的名字,等你完成任务,再补渡蜜月吧”。

三天后,邦芝台长将新婚妻子送到衡山火车站。一声汽笛,铁轮滚动,车窗里,玉蕊的泪水止不住滴落,站台上,邦子不舍地挥手告别:“到家写信我——”火车开走了,邦芝仍然在站台上久久不愿离去:这一分别能否再见啊?我这是去炮火连天的战场。

邦芝台长的电台配属中国后勤部队第七支队三一三大队,在广西边境教育整训后于1966年12月开进越南,驻扎在越南红河广宁。二个月后援越部队的军邮通了,邦芝台长才收到妻子从粤东山乡寄来的第一封信,妻子告诉他一个特大喜讯。信上说:“我们的孩子,在我的肚子里已有五个多月了,而且和你一样,将来是一个当兵的。我找中医把了脉,中医说我的孕像脉动是男孩,说的我心花怒放。邦子你看信看到这里摸一摸你的心跳激烈不激烈高兴不高兴?”邦子台长用右手摸胸口,果然心跳得比平常猛烈。这时候,台里几个战士见台长兴高采烈的样子,断定台长家中有喜事。朱锦江问:“台长,什么事让你高兴得手舞足蹈的?”“我老婆来信告诉我特大喜讯,却要我先猜后看,我闭上眼睛一猜就中。你们猜一猜,谁猜中了,回国后我请你们喝酒”。老兵王春柏抢答:“这喜酒我先喝,我猜台长快要当父亲了。”“对!对,喜酒你第一杯!”此时的台长是胸前挂钥匙——开心。谭运寿出口杜甫诗:“烽火连三月,家书抵万金。”那时候,在越南前线战地,战友之间谁家里有喜讯,彼此都当做自己家的喜庆。

连夜,邦子给妻子回信,特别提到:“我们的蜜月没有渡完,等我胜利凯旋,要给你补度蜜月……”

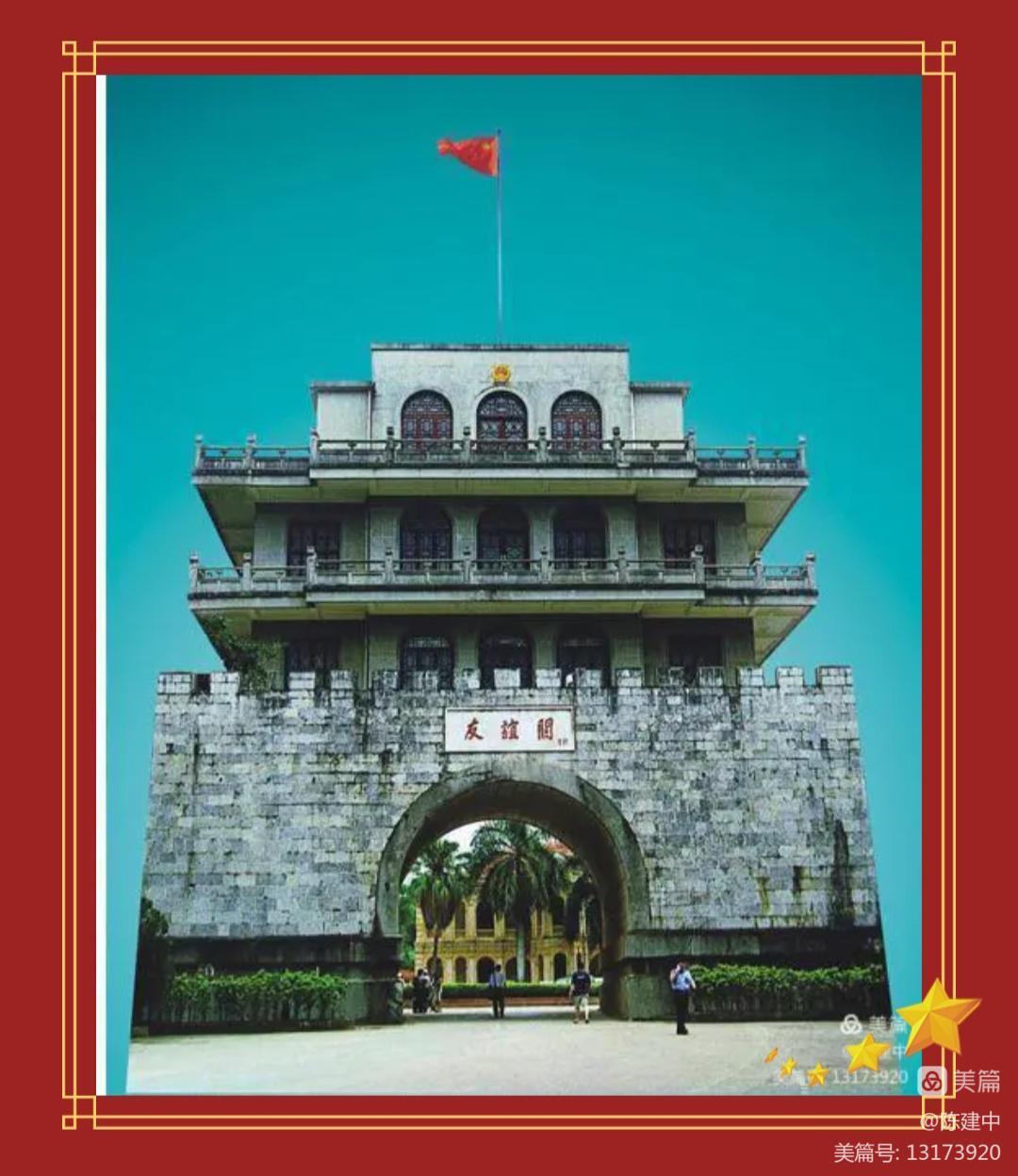

中国援越抗美部队二支队1965年6月9日始兵分三路,从友谊关、东兴、海上向越南战场开进(二支队战士李长普、当年参战海军战士王良提供当年现场照片)

刘邦芝电台全体成员(前排右起:刘邦芝、廖泰山、谭运寿、朱锦江、王春柏)1966年5月摄于越南战场

故事到这里应该结束了,但是,我不得不继续下去写成悲剧结尾,因为太真实了。

1966年8月上旬,帮子台长收到了家乡来的第二封信,迫不及待地展开信纸。台里几个战友见台长又收到了他老婆的来信,猜想一定是报告他的儿子出生的更大喜讯,围拢过来准备对台长表示祝贺。忽然感觉不对劲,台长拿信的双手发抖,两眼发直,脸色发白。“怎么是这样?”邦子台长自言自语。

围观的人不敢出声。信纸掉在了地上,谭运寿捡起递给台长的手上。邦子台长眼望着祖国的方向说:“五月份的那次台风,把我老婆刮到水井里淹死了,两条人命啊!”邦子台长再也无法忍住悲痛,大哭起来。深夜,红河上传来低沉的渔歌,邦子台长无法入睡。

那次台风,在我国汕头地区登陆。那天,天空乌云密布,风力增大,赵玉蕊到村边的水井去挑水,挺着大肚子走到水井边,她弓背弯腰,低头打水。此时风魔作恶,一阵狂飙从赵玉蕊背后横扫而来,井旁的一棵杨树“咔嚓!”一声响,拦腰折断,玉蕊站不住,一头栽进了水井里,她拼命呼喊。这凄惨的呼声被淹没在狂风暴雨中,掩埋在水井里。只到风停雨歇,有人来井边打水,才发现了玉蕊的尸体。

玉蕊身亡,家人准备发电报,要邦子火速回家。玉蕊的父亲强忍悲痛劝阻,邦子在越南,回来得十多二十天,玉儿的遗体不能放那么久,等邦子急急忙忙赶回来,安葬也完了,他在前线战斗,“以革命利益为重吧!”参加过抗美援朝的老兵赵父如是说。直到祭七七四十九天后,玉蕊的妹妹玉枝才给姐夫写了这么一封信。

1968年3月,完成援越抗美任务胜利回国后,邦子带着两枚三等功奖章,到了妻子的坟前,“如果我在家,挑水的事应当是我做的。我答应过你给你补渡蜜月的,可是……”

后来不少人给邦子台长介绍爱人,有部队女兵,有工厂女工。在邦子35岁的时候,他与玉蕊的妹妹玉枝结了婚,弥补了他终生的怀念。

★——————————————★

(注:作者与邦子台长一个连队,同期入越参战,故事真实,绝非杜撰,择选于长篇纪实《红河记忆》章节)