苏东坡在海南【原创】

苏轼号东坡居士,世称苏东坡,唐宋八大家之一。因生性豪放为人率真,与王安石为代表的“新党”和司马光为代表的“旧党”政见不合,44岁起先后三次被贬。宋徽宗元符三年4月获赦, 从海南北归途中病死常州,享年66岁。

若说起人生多艰,苏东坡恐怕最有资格,22岁丧母,30岁丧妻,31岁丧父,42岁差点因病走人。从政后红火没几天,后连遭逆境,不断被降职外放,49岁中年丧子,过了花甲之年,还再次被贬海南。

他是中国历史上最豁达的男人,壮志难酬,却依然保持有趣的灵魂。林语堂称他:“一个无可救药的乐天派,造酒试验家,酒仙。”“提起苏东坡,中国人总会亲切而温暖地会心一笑。”

子瞻笑得够真,一生诗作3000首,344首带“笑”。每贬一处,他都广交朋友,变着法儿的吃喝玩乐,日子过得那叫一个爽。就算落魄,也能琢磨着把别人不愿吃的羊骨头炖成美味,还有自个儿发明秘而不宣的生蚝烹饪大法……

这就是苏东坡,不是唯一被贬,却是史上独一个能涅槃出新的人。哪怕流落到天涯海角,依然能在蛮荒之地,把日子过得红红火火。修水利、办学堂、玩养生、喝大酒、写段子、弄诗文……简直不要太开心。

谪居惠州时,生活没了“谁道人生无再少?门前流水尚能西。休将白发唱黄鸡”的风采,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈不在,多是“此生此夜不长好,明月明年何处看”的嗟叹,但爷照样“日啖荔枝三百颗,不辞长做岭南人”。

诗兴大发时:“白头萧散满霜风,小阁藤床寄病容。报道先生春睡美,道人轻打五更钟。”一幅倦在藤椅上酣睡,耳边伴着钟声的春睡图。宰相章惇实在是看不下去这般“张狂”,又上奏举报故友诗讽朝政,于是老人家再次被贬海南。

来到气候炎热,环境恶劣的儋州,地方官张中尽己所能,安排诗仙住在了官舍伦江驿,然湖南提举董必察访时,听说苏轼父子竟然享受着较好的礼遇,就着人把他们赶走,还勒令当地:既不准苏轼父子借住,也不允许租民房。

在宋朝被放逐到海南,是仅比满门抄斩罪轻一等的处罚。苏轼在给朋友的信里无助地倾诉:“此间食无肉,病无药,居无室,出无友,冬无炭,夏无寒泉……”悲怆写下了《西江月·中秋和子由》:

词句低沉、哀惋,充满人生虚无的深深感叹。但是超然的苏东坡不会被击垮,他在当地买了一小块地,决定自己动手盖房子。善良的百姓纷纷前来帮忙,还送来不少建筑用材料,五间茅屋很快建成了。

因房子建在桄榔树林,苏轼便称之为“桄榔庵”,百姓们又送来食物和粗布,苏轼再次感到生活的美好,定下心来准备终老于此。他在海南劝农重耕,开挖水井,设坛讲学,以致许多人不远千里追至儋州,从苏轼学。

海南岛当时淡水资源匮乏,诗人便指导百姓凿泉挖井,在郡城的东北角寻得双泉,相去咫尺,滋味有别。其中味道更佳的那一眼井,被后人称为“金粟泉”或“浮粟泉”,至今双泉仍保留在海口市的五公祠内。

民国《儋县志》提到,“坡井在儋城西南,坡口泉四时不竭,传云公所凿。尝夜与诸生王霄携瓢汲水于此,因名坡井”。当地百姓认为此井为苏东坡所凿,命名为“东坡井”。

苏东坡在《书海南风土》中言:“岭南天气卑湿,地气蒸溽,而海南为甚。夏秋之交,物无不腐坏者。人非金石,其何能久?”他通过服食草药和养生提高免疫力,不时玩儿点儿“小发明”和“小制造”,生活得津津有味,多姿多彩。

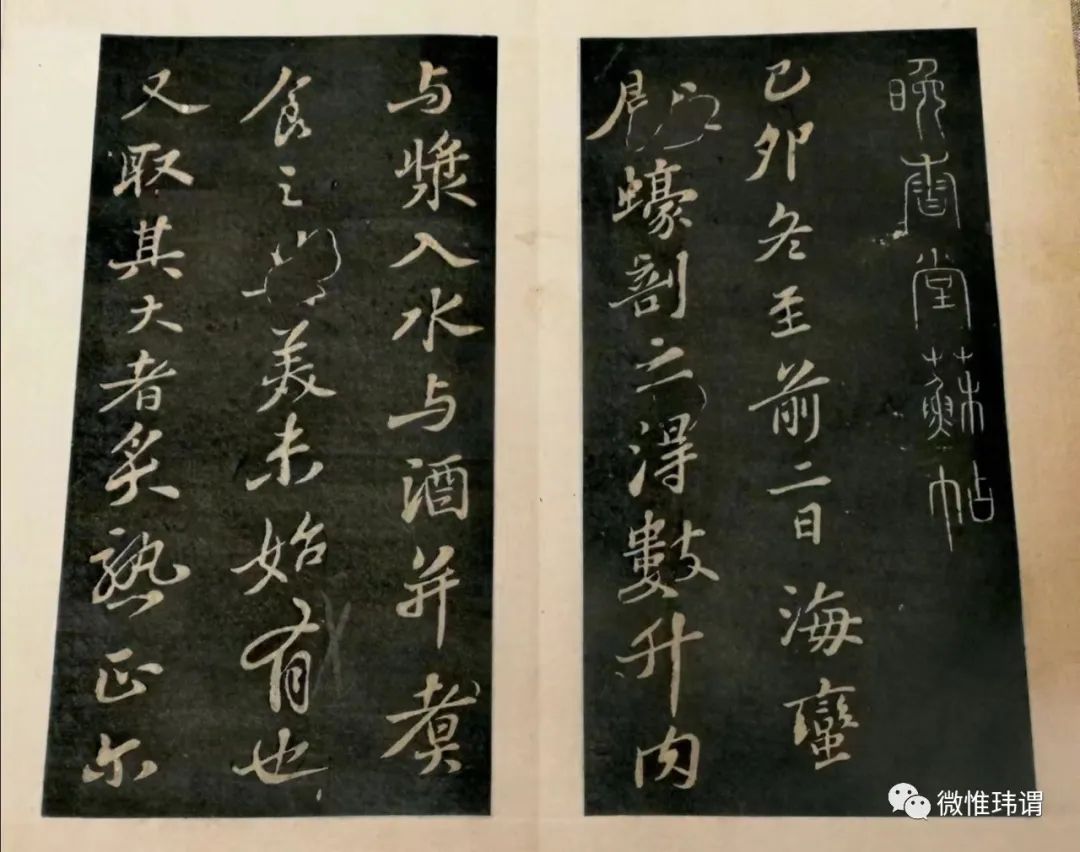

海南生活那叫一个苦,“饮食不具,药石无有。”老饕哪能离得开肉肉?没有好吃的,生活当然少了许多乐子。好在老苏人缘儿不错,这不,冬至的前两天,就有人给他送生蚝来了。一看到吃物,老同志登时满血复活。

剖蚝肉集浆汁,统统倒进酒里煮食,果然人间美味。赶紧写信传授给儿子:把大个的烤熟,细细咀嚼,比煮着吃还美味。还一本正经地:儿可千万别外传哈,万一北方人知道了争着求贬海南,会分走我的心头好呢。

琼州由于山水峻恶,罗其瘴毒,鲜能全活。为抵御恶疾,苏东坡开始研究当地的特产、花木,遍尝百草,集采中药,教人民如何开方治病。他还请住在广州的朋友王敏仲,给他慢递来黑豆,自己制成辛凉解毒的中药淡豆豉。

苏轼认为荠菜是“天然之珍”,服后能够利肝明目。在《荠羹法》一文中,专门介绍了一种用荠菜煮羹的方法。老夫子喜食姜粥,为此特地写了一篇《食姜粥记》。不仅因为其味“甚美”,还考虑了姜粥对养生的裨益。

有一种红色“倒粘子花”,形如小芍药,果实状如马乳,甘美可食,并有止泻功效。他“取倒粘子嫩叶,酒蒸之,焙燥为末,以酢糊丸。日吞百馀,二腑皆平复”。苏轼把这种野花草药命名为“海漆”。

为了应对湿热,苏轼总结出独特的“三适”保健养生法——“旦起理发”、“午窗坐睡”、“夜坐濯足”,以达到舒筋通络的目的。另外,他还将传统的龟息法(辟谷)传到了海南。

宋代百余年海南没有人进士及第,苏轼在这里办学堂,介学风,自编教材,亲自讲授,成为海南文化的开拓者和播种人。这里流传至今的东坡村、东坡田、东坡路和东坡桥等等,都表达了人们对苏公的缅怀之情。

海南青年姜唐佐拜苏轼为师,苏轼在他的扇面上题了两句诗:“沧海何曾断地脉,白袍端合破天荒。”姜同学请求老师把扇面上的诗作补齐全,苏轼笑着说:“等你中了举人,我就给你补。”

苏轼北归不久,姜唐佐果然金榜题名,成为海南历史上第一个举人。可当他兴奋地赶到京城,准备向恩师他老人家报喜时,没成想苏先生已溘然长逝。还是苏辙出面,替哥哥补全了这首诗:

生长茅间有异芳,风流稷下古诸姜。

适从琼管鱼龙窟,秀出羊城翰墨场。

沧海何曾断地脉,白袍端合破天荒。

锦衣不日千人看,始信东坡眼力长。

东坡书院为纪念苏轼而建于北宋,后经重修,明代更为现名。书院大门轩昂宏阔,院里古林幽茂,载酒堂、奥堂龛等建筑古色古香。载酒堂为苏东坡被贬昌化军(现儋州市)时居住、讲学的场所。

《琼台纪实史》载:宋苏文忠公之谪居儋耳,讲学明道,教化日兴,琼州人文之盛,实自公启之。载酒亭,为重桅歇山顶结构,上层四角,下层八角,角角翘起呈欲飞之势。亭的东西两侧是莲花池,亭、池相依,倒影成趣。

书院内大殿和两侧耳房,现展出苏东坡书稿墨迹、文物史料和著名的《坡仙笠屐图》。书院大殿在载酒堂后,两侧是廊舍,与载酒堂形成一个四合院,庭院中有一棵上百年的芒果树,叶茂荫浓。

苏东坡北归后第3年,海南出了第一个举人姜唐佐,不久又出了第一个进士符确,均曾是苏东坡的学生。宋朝时期海南共出了13个举人,12名进士,此后在科举中连破天荒,一时成为美谈。

在海南的文化发展史上,苏东坡贡献巨大。苏公祠正厅原放有苏轼及子苏过和学生羌唐佐的牌位,厅堂圆柱挂有一对赞赏苏学士的楹联:此地能开眼界,何人可配眉山。这是海南人民对苏东坡最大的尊敬和评价。

苏东坡在海南生活了三年,与当地黎族人民亲如手足。他每每戴着竹笠,趿着木屐,到村寨小酒店去饮酒。回家时,身后常尾随一群幼童,又跳又乐,与大诗人亲昵异常。

一次,苏东坡背着酒葫芦在田野吟唱,遇到一老妪说了句话,让他顿感深刻。《侯鲭录》载:东坡老人在昌化,尝负大瓢行歌于田间,有老妇年七十,为坡云:“内翰林昔日荣贵,一场春梦。”坡然之。里人呼此媪为春梦婆。

符老风趣奈老何,朱颜减尽鬓丝多。

投梭每困东邻女,换扇惟逢春梦婆。

春梦婆成为东坡先生人生彻悟的一个典故。她虽只是位不知名的田间老妇,但与苏东坡的这次田间偶遇,却在中国文化史上产生了长远的影响。

儋州古城早已坍塌,现仅存北门与西门,仍可看到小瓮门残迹。此城墙为宋代所建,明代依现址重修。如今的儋州新城距此有几十里地,故使得此地能保存老城的原真。漫步于此,你仍可想象出东坡先生当年出入时的场景。

1100年宋哲宗驾崩,徽宗即位,大赦天下,苏轼终于要离开海南了。三年零十天的日子,和这里产生了割舍不下的感情。望着海边送行的学生和民众,苏东坡流泪登船,写下了著名的《六月二十日渡海》:

参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。

云散月明谁点缀?天容海色本澄清。

空余鲁叟乘桴意,粗识轩辕奏乐声。

九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

九死不悔,这就是苏东坡。“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”余光中说:如果要去旅行,我不要跟李白一起,他这个人不负责任,没有现实感。跟杜甫在一起呢?他太苦哈哈了,恐怕太严肃。可是苏东坡就很好,他可以做很好的朋友。

虽饱经忧患拂逆,人性仍温和厚道,风光霁月,不伎不求。人的一生不只是功名,还有大把的清欢。这个可以把失意变成诗意,无可救药的乐天派,不要说在一起旅行了,就是日常能做个朋友,也是最好的选择。你说呢?

版面图片限量,更多内容请关注美篇

美篇链接、请点击查看

图片说明:

1、刊头图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜