凿破鸿蒙真学士 至今传说彦堂功

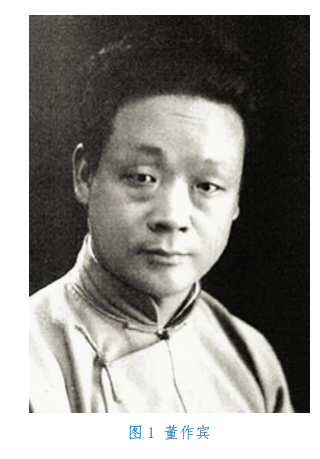

--记“甲骨四堂”之彦堂董作宾

芥子

1945年,傅斯年为董作宾《殷历谱》作的序中写道:‚许多杰出学者对甲骨文进行研究,但只有四个成绩卓越的阶段,每一个阶段都有一个作出贡献的著名专家,由他率领学者们在前进的征途上向前迈步。实际上这些专家的著作都是综合性的。这四部里程碑的著作是:王国维的《殷卜辞中所见先公先王考》、董作宾的《甲骨文断代研究例》、郭沫若的《卜辞通纂》、董作宾的《殷历谱》。‛在四部巨著中,董作宾独占其中两部,由此可见董作宾在中国甲骨学史上的历史地位。

一、结缘甲骨

董作宾原名作仁,字彦堂,一字雁堂,别署平庐。河南省南阳人,祖居温县董家门村。幼读私塾,后入南阳元宗高级小学肄业。自幼好读书,曾在南阳经商兼营书业,每得新书,必自己先读而后售。

1918年董作宾考入河南育才舘,舘内担任史地教学的是毕业于日本京师大学的时经训先生。时经训酷爱钻研金石古文字,对甲骨文也有接触。时经训将甲骨文称之为‚商简‛,他在《河南地志》第七章《古物》一节说道:‚骨董商人,名曰龟版。罗叔蕴(罗振玉)先生著《殷墟书契考释》,定为兽骨。今化验之,确系竹简,与矿质化合,故光莹如骨。罗书以为骨质误矣。‛他认为甲骨为竹简显然是有误的,但毕竟是较早介绍了甲骨文。董作宾从他讲授的课程中,才首次知晓了安阳殷墟出土有甲骨文字。

1922年董作宾入北京大学做旁听生。在学校,他对中国语言文字学家、文献档案学家沈兼士和新文化运动代表、文字学家钱玄同所讲授的文字学课尤为感兴趣,用一年的时间自学了两位先生所教授的各年级课程。当时罗振玉的《殷墟书契前编》出版不久,董作宾特意借来用油纸影印摹写一遍。《殷墟书契前编》共辑录甲骨文二千二百二十一片,每片少者几个字到十几个字,多者上百字,董作宾每天影印摹写二十到三十片,用了三个月左右的时间,将全书的甲骨文摹写一遍。由于他有着深厚的国学功底和篆刻基础,所以基本能掌握所录 甲骨文。

刚刚进入北大的董作宾,当时的主要精力放在民歌民谣的研究,并很快取得一些成绩,在民间文学界也有了小小的名气,但是他魂思梦想的依然还是甲骨文。他从心里认为甲骨文是河南家乡的宝物,自 己有责任进行研究。也正在此时,在当时甲骨学界如日中天的王国维犹如天兵一般进入了北大,为他的学习增添了神力。

1922年在蔡元培先生六次诚聘下,王国维在多次拒绝后,终于答应成为北大国学门研究所的‚远程指导老师‛,即他本人仍然住在上海,通过书信交流指导学生。

王国维忠实地履行自己的职责,解疑答难,来信必复,认真指导国学门的学生。他写信给研究所国学门主任沈兼士,主动为国学门学生拟定了四个学术研究方向和题目:第一、《诗》、《书》中成语之研究;第二、古字母之研究;第三、古文字中联绵字志研究;第四、共和以前年代之研究。

董作宾通过书信与王国维交流,甲骨文学识大有长进。对于王国维提出的‚共和以前年代之研究‛题目,他受到了启发,虽然当时并没有立即着手研究这个课题,但在以后当他从事殷墟甲骨发掘和研究取得阶段性成果后,他把大部分时间和精力用在这个课题的研究上,并‚尽数年之力‛取得卓越的成就。

在北京大学求学期间,董作宾还加入了北大学术团体方言调查会、风俗调查会,特别是加入了新成立的考古学会,对他日后选择专业研究方向起了很大的作用。在考古学会的文物收藏中,董作宾首次 见到甲骨原片,古朴神秘的骨片龟版,依稀可见、朦胧可辨的古老文字,他尝试着读了几块,竟能大致读了下来,激发了他研究甲骨文的欲望,同时也开启了他在殷墟考古发掘方面的光辉岁月。

二、倡导并主持殷墟的科学发掘

自甲骨文被发现以后,民间就有人高价收购,安阳等地的民间野蛮挖掘现象一直猖狂。陈炜湛研究,‚据董作宾、胡厚宣《甲骨年表》及董作宾《甲骨学五十年》等书的记述",认为‚1899年至 1928的 30 年间民间私人挖掘甲骨文‛,重要的有 9 次,出土甲骨‚约有七万多片‛。据胡厚宣统计,‚共约十万片左右‛。罗振玉甚至断言‚洹阳宝藏搜探一空‛。

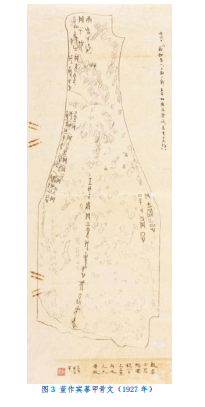

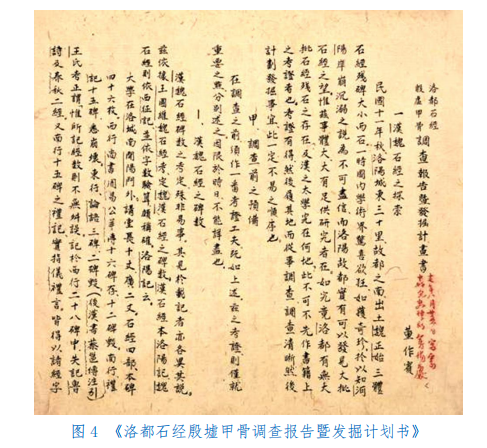

1928年 8月,时任中央研究院历史语言研究所编辑员的董作宾,到安阳小屯村调查甲骨出土情形。他先后找到了当地文化名士、古董商等了解情况,又向小屯村民搜购了一部分甲骨,并在洹水西岸进行实地踏勘。董作宾经调查后认为,‚罗振玉所称,实系虚语。‛当时在小屯附近仍有人进行大肆打探,而且翻获甚多,其中有大部分被当地的英国传教士明义士所购。

董作宾在较短时间完成了调查任务,并向中央研究院历史语言研究所提交了《洛都石经殷墟甲骨调查报告暨发掘计划书》,汇报了 ‚甲骨挖掘之确犹未尽‛的情况,提出了进行殷墟发掘的意见和计划,他提出:‚甲骨既尚有留遗,而近年之出土者又源源不绝。长此以往,关系吾国古代文化至巨之瑰宝,将为无知之土人私掘盗卖以尽,迟之一日,即有一日之损失,是则由国家学术机关以科学方法发掘之,实 为刻不容缓之图。"

中央研究院在《十七年度总报告》中肯定了董作宾的意见并且指出‚如不由政府收其余地,别探文字以外之知识,恐以后损失更大矣。‛至此,由政府主导的中国历史上第一次科学发掘工作正式展开。

中央研究院历史语言研究所从 1928年 10月在安阳殷墟开始进行第一次试掘起,到 1937年 6月,十年之间共发掘了十五次。期间,董作宾先后担任第一、五、九次的发掘主持,参加了第一至第九次的现场发掘工作;担任了第十一次发掘的监察工作;在第十三次发掘过程中,进行了现场视察。应该说,他参加和主持殷墟发掘的次数是在殷墟发掘参与中较多的。后在担任中央研究院历史语言研究所所长的 期间,董作宾还主持了甲骨文发掘后的整理工作。

自第一至第九次的发掘,共获得带字龟甲 4411片,字骨 2102片,共计 6513片。董作宾从中选出字甲 2467片,字骨 1399片,计3866片编成《小屯·殷墟文字甲编》出版;第十三至十五次发掘,共发现字甲 18307片,字骨 98片,共计 18405片。董作宾将其中重要部分编成《小屯·殷墟文字乙编》。

1947 年董作宾在为《殷墟文字甲编》写序时谈到,‚通过对科学发掘的甲骨文字的研究,有利于对甲骨文字进行分期研究;以科学发掘的甲骨文字为定点,借以推求以前著录的甲骨文字的出土地;可以将科学发掘的甲骨文字和著录的甲骨文字相互缀合,从而寻找叙述完整的成组的史料;还可以了解殷商时期甲骨文字在地下的埋藏的情况;还可确证遗址遗物的年代,在殷墟全部遗址中,能够确定每一个建筑物相当于某一王的时代的最好标准,就是相伴出土的甲骨文字。"

董作宾作为殷墟科学发掘的倡导者,十五次发掘及后期资料整理的主要参与人和主持人,他对于殷墟科学发掘、甲骨文研究乃至中国考古学的贡献可谓功勋卓著。

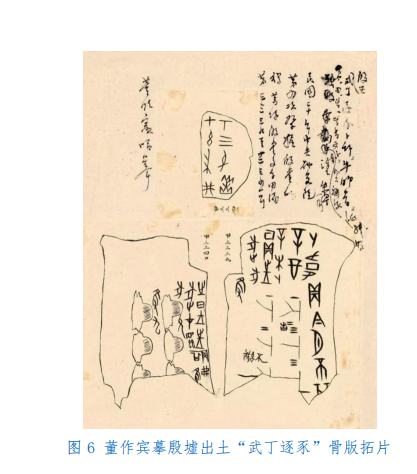

三、发现贞人

卜辞中常见‚干支卜 x贞‛即‚某日卜某贞‛之语,其中卜下贞上一字,究竟是什么?自从刘铁云发表《铁云藏龟》以来的 30 多年以来,一直未有定论。因为研究者于贞上之一字‚如入五里雾中一直莫名其妙‛,于是推测之说迭起,‚有疑为官名者,有疑为地名者,有疑为所贞之事类者‛。 1929年在殷墟第三次发掘中,于第四区发掘到著名的大连坑,出土了‚大龟四版‛。四版之中原编号为 3·0·1861(即《甲编》2122)的卜辞中,卜字之下,贞字之上有六个不同的字。董作宾经过深入研究,于 1931年完成了《大龟四版考释》一文。判定此类字是负责主持占卜的‚贞人‛,否定了原来的地名说和事类说。对易于混淆的官名也作了‚以官为名‛正确的分析,还认定商王亲自主持占卜,指出:‚可知其决为卜问命龟之人,有时此人名甚是官,则因古人多有以官为名。又卜辞多有‘某某王卜贞’及‘王卜贞’之例,可知贞卜命龟之辞,有时王亲为之,有时史官为之,其为书贞卜的人名,则无足疑。‛

董作宾进一步认定‚大龟四版‛有 六个贞人,而时间共九个月,六位贞人轮流主持占卜,因而在这九个月中他们都是活在世上的。他们之中‚最老的和最少的,相差也不能五十年‛,‚凡见于同一版上的贞人,他们差不多可以说是同时‛,因此, ‚可以由贞人以定时代‛。董作宾进而提出了分期断代的八项标准:

六个贞人,而时间共九个月,六位贞人轮流主持占卜,因而在这九个月中他们都是活在世上的。他们之中‚最老的和最少的,相差也不能五十年‛,‚凡见于同一版上的贞人,他们差不多可以说是同时‛,因此, ‚可以由贞人以定时代‛。董作宾进而提出了分期断代的八项标准:

一、坑层

二、同出器物

三、贞卜事类

四、所祀帝王

五、贞人

六、文体

七、用字

八、书法

“贞人”的提出具有重要意义,是董作宾进行甲骨文分期断代研究的阶段性成果,为《甲骨文断代研究例》的发表奠定了基础。郭沫若在《卜辞通纂·序》中指出:‚曩于卜贞之间一字,未明其意,近时董氏彦堂解为贞人之名,遂顿若凿破鸿蒙。‛日本甲骨学家岛邦男在《殷墟卜辞研究·序》中也指出:‚贞人说是划时代的创见。‛香港中文大学教授饶宗颐的《殷代贞卜人物统考》颇受董作宾的启发,他说:‚董氏对于甲骨学贡献最巨者,为贞人之确定。‛ 四、推阐断代杨向奎在评价董作宾时说:‚在罗、王之后,对于殷墟作科学挖掘,在中国考古学事业上作出卓越贡献者是历史语言研究所之考古组,而组中之董作宾先生在甲骨学上的贡献更属空前,罗、王等先生之研究甲骨,尚是在检拾甲骨或从商贩购买甲骨的情形下作研究工作,对甲骨之运用颇多限制。董作宾先生之甲骨学乃建立在科学的考古发掘的基础上,因而可以作出准确的判断,定出甲骨片之年代前后。历史是时间的堆积,没有坐标,则无法计算时间,为甲骨学制定坐标,可以断定甲骨之年代者是董作宾先生的《甲骨断代研究例》。”

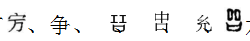

1933 年董作宾完成了甲骨学史上划时代的著作《甲骨文断代研究例》。在该作正式刊出之前,董作宾曾将三校稿本寄给郭沫若,郭氏在《卜辞通纂·后记》中写到,‚反复诵读数编;既感纫其高谊,复敬佩其卓识,如是有系统之综合研究,实自甲骨文出土以来所未有。文分十项,如前序中所言,其全体几为创见所充满;而使余尤私自庆幸者,在所见多相暗合,亦有余期其然而苦无实证者,已由董氏由坑位、贞人等证实之,余读此文之快味,固有在寻常欣赏以上也。‛应该说郭氏之言十分中肯,《研究例》一文确是发明多多,尤其是所提出的分五期、十标准,把甲骨文研究推进到一个新阶段。

在《甲骨文断代研究例》中,董作宾提出了分期断代的十项标准:

一、世系

二、称谓

三、贞人

四、坑位

五、方国

六、人物

七、事类

八、文法

九、字形

十、书体

依据十项标准,将甲骨文划分为五个时期:

第一期:盘庚、小辛、小乙、武丁

第二期:祖庚、祖甲

第三期:廪辛、康丁

第四期:武乙、文丁第五期:帝乙、帝辛

十项标准之中,前三项和后两项即世系、称谓、贞人、字形、书体是最为常用的,依据这几项基本就可以断代。世系将商代的历史从纵的方面竖立起来,从而确定每一帝王的先后次序,其他标准才有了判断的依据;称谓是占卜时的商王对占卜对象(先祖、父母、兄弟等)的称呼;贞人是代表商王占卜并记事的史官,一代商王身边总有一个或几个固定的贞人。世系、称谓、贞人三位一体、互相印证,是甲骨文分期断代的基础和核心,因此被称为‚第一标准‛。

五、探索祀祭

《甲骨文断代研究例》于 1932年完稿之后,董作宾即于 1934年着手编写《殷历谱》,在将近十年的时间里,董作宾对此书倾尽了大量的精力。

董作宾在《殷历谱》中提出了甲骨文的分派研究之说。所谓分派,是指分为旧派和新派。他所说的旧派,最早以‚武丁‛为代表, ‚武丁之后,祖庚承之,守其成法,未尝更张。下及文武丁,乃复行旧派之礼制。此旧派之一系也‛。而‚新派者,自祖甲创之……廪辛、康丁沿其礼制;武乙乐于田游,不重文事,新派礼制,犹复因循。至文武丁,锐意复古,极力摹仿旧派,然亦仅具皮相,且不过十三年。帝乙、帝辛则又复宗新派。此一系也‛。关于旧派和新派的区别,董作宾分别就礼典、历法、文字、卜事等列出了四个方面的不同。

![]()

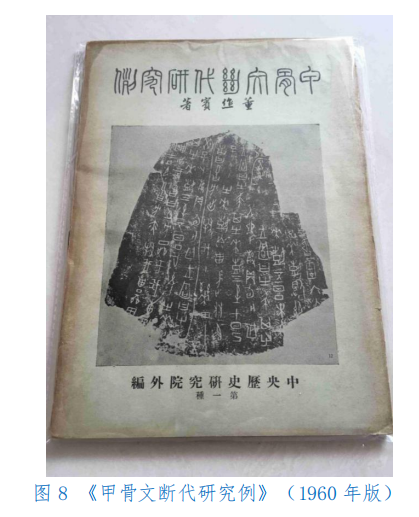

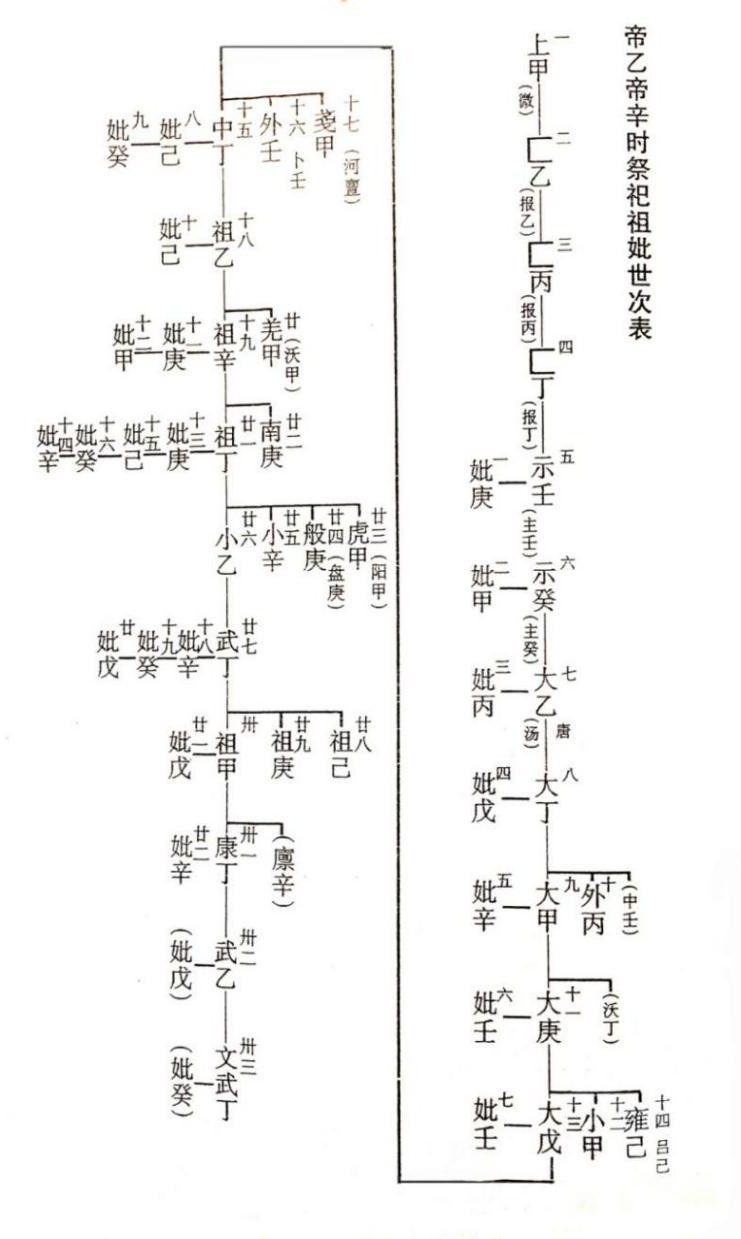

董作宾通过对殷代礼制新、旧两派的区别,深入研究了两派的祭祀卜辞,发现新派中祖甲及帝乙、帝辛祭祀卜辞中,存在这一种以彡、翌、祭、、五种祭祀形成的‚祀统‛。‚祀统‛发现尤为重要,通过‚祀统‛可以为证实商代世系提供科学基础,为殷墟甲骨刻辞的分期提供依据,为研究商代礼制和历法提供有价值的材料。这是董作宾甲骨学研究的又一大贡献。董作宾所说的‚祀统‛,后来被称为‚周祭‛。董作宾在‚周祭‛研究的基础上,绘制出了《帝乙帝辛时祭祀祖妣世次表》。这也是第一个利用卜辞本身的祭祀关系所建立的商王世系表。

表 1帝乙帝辛时祭祀祖妣世次表

六、乃谱殷历我国古代的历法从什么时候开始有,至今无人论定。《汉书·律历志》曾说上古‚有黄帝、颛顼、夏、殷、周及鲁历‛等六历,在历法的演化过程中,‚殷、周皆创业改制,咸正历纪‛。但是,殷代的历法究竟是怎样的呢?其创业改制又是什么内容?《宋书·律历志》载南北朝时著名天文学家祖冲之的话云:‚古之六术,并同四分。四分之法,久则后天。以食检之,经三百年,辄差一日。古历课今,其 甚疏者,朔后天过二日有余。以此推之,古术之作。皆在汉初周末,理不得远。‛实际上就是讲古人所说的六历中之殷历并非真正是商代之历。以前,由于材料不足征,几乎无人考察。自殷墟甲骨文出土之后,罗振玉、王国维等学者已开始注意殷历,但都是各自研究,各抒己见,可以说是互不相谋。束世徵曾于 1930年发表了《殷商制度考》,虽文中讲到了殷人历法,但非专论。

1931年董作宾发表了《卜辞中所见之殷历》,成为学术界第一篇讲述殷历的专论。该文利用地下出土的甲骨卜辞,参以传世文献对殷历的研究进行了探索。由于文中所论及的问题,有的是新提出来的,而有的则与其他学者的看法不同,因而引起了一场关于殷历的大讨论。

董作宾在殷历讨论的基础上,继续深人研究殷历。研究历法,需要天文学知识,于是董作宾向许多天文学家请教历法计算所依赖的星占和天文学的有关知识。他与研究中国历法发展的著名学者高子平结为密友,共同解决了甲骨资料中的很多天文问题。到 1935年,关于殷历的整理和计算,董作宾已初步理出了头绪。

当时正值抗战开始,董作宾随历史语言研究所辗转长沙、桂林、昆明。1940 年冬,历史语言研究所迁至四川南溪李庄。在李庄的日子里,董作宾采纳了天文学家的建议,使用以教皇历法为依据的斯卡 利格计算日程表,并遵循它通过连续的数字计算相互无限衔接的日子。

历经十年光阴,董作宾终于编写成了《殷历谱》,于 1945年在四川南溪李庄石印出版。董作宾说:‚此书虽名《殷历谱》,实则应用断代研究更进一步之方法,试作甲骨文分期、分类、分派研究之书也。‛董作宾通过对甲骨记录中六十干支日程的检验,编成了《殷历谱》中的 35个历法表。董作宾认为:在 35个历法表中,有 5组最为重要。依靠这 5 组数据,为商王朝统治和历代商王在位年代的计算确立了牢固基础。

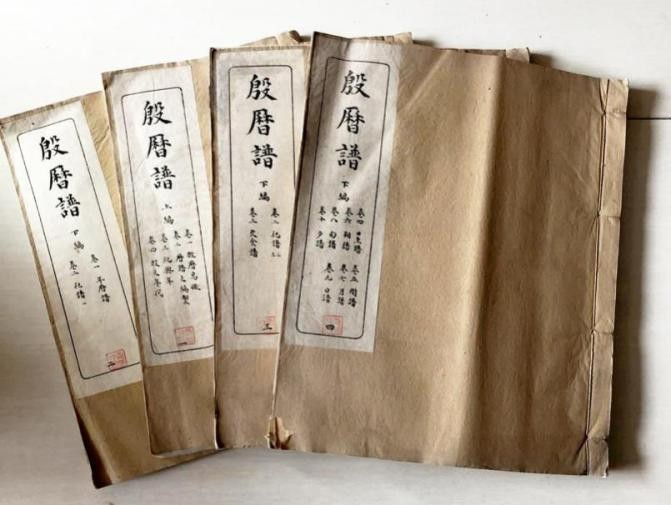

图 9《殷历谱》初版

李济这样评价董作宾的工作:‚其目的是用科学分析把数量惊人的甲骨材料和现代日期联系起来,为此他下了很大的工夫,成为抗战时期中国知识分子现代化成就的代表。”

七、导引甲骨学研究方向

自 1928年安阳殷墟科学发掘开始后,董作宾长期工作在殷墟发掘第一线,掌握了大量的田野考古第一手资料。这些地层关系清楚,且有伴出遗物的甲骨文字资料,远比私人滥挖盗掘所得的甲骨文更具有重要的学术价值,这就给甲骨学研究提出许多新的问题。田野考古学的科学方法论,对甲骨学研究发展的影响是极其深远的,自此以后,甲骨学研究突破了传统金石学只重文字而不注意与文字同出的遗物、遗迹的藩篱,取得了很大发展。

董作宾始终站在甲骨学研究领域的前沿,把握着甲骨学发展的 总体趋势,也正像他所说的,自殷墟发掘以来,‚甲骨文的研究范围,有自然而然要扩大的趋势,于是渐渐地由拓片上文字的研究,进而注意到实物(甲与骨)的观察;由实物而又注意地层;注意到参证其他遗物;注意到比较国外的材料。换句话说,就是从文字学的研究,进而至于考古学的研究了‛,从而为甲骨学的深入研究与发展指出了方向。

1930年,董作宾在认真总结前人三十多年甲骨学研究成果基础上,根据他科学发掘甲骨文的实践体会,撰写了《甲骨文研究的扩大》一文,提出了一系列重要问题及今后研究领域。

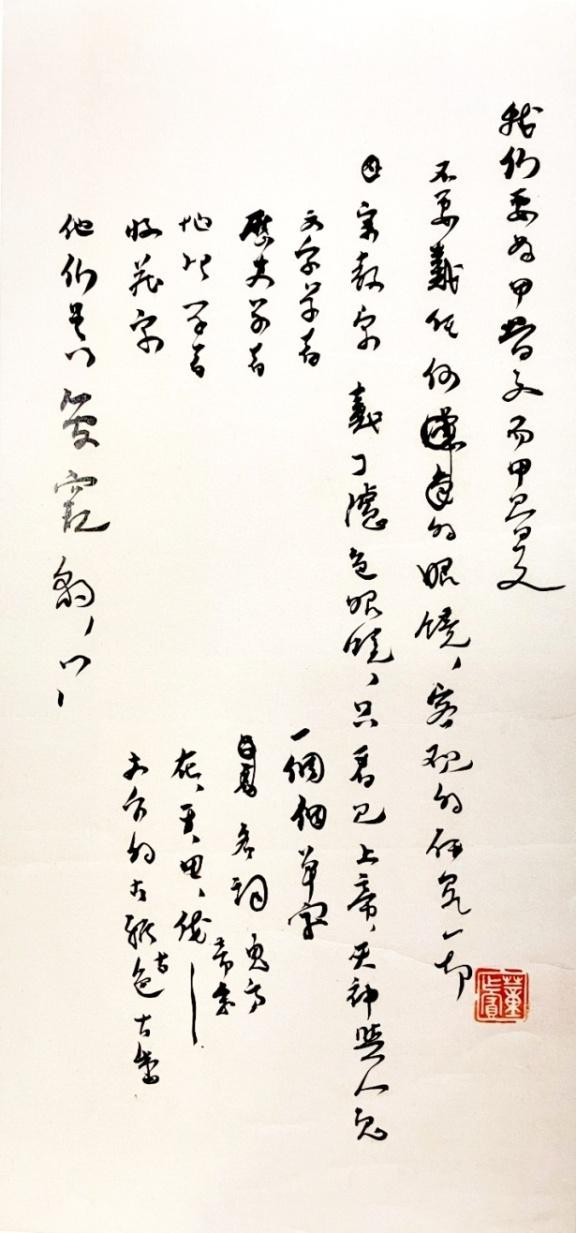

图 10董作宾手书甲骨文格言一则

我们从董作宾写的一则格言中可以看到他对于甲骨文研究的定位。他说,‚我们要为甲骨文而甲骨文,不要戴任何的眼镜,客观的研究一切。宗教家戴了滤色眼镜,只看见上帝、天神与人鬼;文字学者--一个个单字;历史学者—名词、鬼方、帝宗;地理学者—在于田伐;收藏家--文字的古雅古色古香。他们是以管窥豹。‛董作宾说:‚我草拟了一个甲骨文研究的范围,愿与治‘契学’的同志一一讨论之。”

表 2董作宾对甲骨文研究的构想

从表中我们可以看出,甲骨文前 30年即‚过去的研究‛还只是停留在第一大类文字的研究中前七个问题即拓印、考释、分类、文例、礼制、地理和世系研究方面。其他方面三至四大类:实物的观察、地层关系、同出器物的论证,没有殷墟的科学发掘是根本不可能进行的。第二大类实物的观察,根据流传的甲骨也可以进行,但其科学性远远比不上科学发掘所得的甲骨文,且在此之前还没有人这样有意识地观 察过。第五大类他国古学的参考,埋头书斋桌案的中国金石学家们也是无法想象的。

董作宾不仅提出甲骨学研究的方向,并为之实现进行了不懈的努力。1933年他的甲骨学史上‚里程碑‛式的著作《甲骨文断代研究例》的发表,就是在‚文字研究‛方面分类分期研究的巨大成果。北京大学教授张岂之认为:‚《甲骨文断代研究例》使在金石文字之学影响下形成的甲骨学发生了一场深刻的变革,把甲骨学研究纳人了历史考古学范畴,从而使甲骨学由金石学的附庸,成为中国考古学的一门分支学科。‛

断代学说大大提高了甲骨文作为历史和语言资料的价值,使甲骨学的研究建立在科学的基础之上,为甲骨学研究开辟了一个全新时期,标志着甲骨学的正式形成。

八、冥心治学

董作宾作为甲骨文研究中少有的几个大师级学者之一,与大多堪称大师的学者不同,他既不属于书香门第,也未出国留学过。他是先取得重大成就,后走向世界。与他共事多年的著名学者李济先生说:‚董作宾是旧社会产生出来的一位奋发自修的学人。”

在四川南溪李庄那段极端艰苦的日子里,董作宾正处于《殷历谱》的计算和写作阶段。由于当时没有电脑,董作宾也用不惯手摇机械式计算机,完全凭着笔算或算盘来计算一切。有关历法的计算量非常大,每一算题的数字多到 20多位,为了减少错误,每道题往往需要计算三遍到五遍,常常把人弄晕。董作宾不以为苦,每次算清楚一个日期,他都很兴奋,常兴高采烈地告诉别人,‚我算出文丁十三年六月二十五日丁亥,是一个夏至,与这一片卜辞所记密合‛,‚帝辛征东夷的时候,在他的十年十一月十六日癸丑这一天,从‘亳’往‘鸿’,当晚就到了‛。

美术史家李霖灿曾近距离感受过董作宾的勤奋。李霖灿刚结束云南民族艺术调查时,曾借居在董作宾书房。一天夜里,李霖灿凌晨两点醒来,只见一盏煤油灯下,董作宾正伏案疾书,蓬乱的头发、着长袍的身体,在墙上形成一个巨大的剪影。他才知道,董作宾的皇皇巨著,都是这样完成的。

1929年夏,董作宾携容庚一起拜访了四堂之首--罗振玉,从其那花 80银元购得一部《殷墟书契》(壬子本),后转给齐鲁大学。他又用书款购得一部《殷墟书契》,此后该书陪伴董作宾一生,他时时拿来研读参阅并圈点批注,记下心得体会。在他去世后,其家人将该书和其他书籍捐赠史语所。在董作宾九十诞辰之际,他的学生张秉权撰文《记先师董先生手批<殷墟书契前编>》,粗略统计董作宾手批 有一百四十二余条。张感慨说:‚读其遗书,亲其手泽,有似面聆教诲,重沐春风。在他那些批语中,可以见到一代宗师的大家风范,也可以见到他平日读书的细心勤奋之处。即使在颠沛流离的避乱旅途中,依然手不释卷,挑灯夜读。字里行间无不流露出他老人家的思想锐敏,观察入微,考虑周详,见解卓越。虽片言只语,都足以启迪后人,嘉惠学子。‛

九、著书满家

勤奋的董作宾一生笔耕不缀,著作等身,为后人留下学术专著十余部,学术论文近三百篇,研究领域涵盖甲骨学、历史学、考古学、民谣研究等多个方面。在董作宾逝世之后,由其学生严一萍对其的著作进行了收集整理,编辑成《董作宾全集》。

1977年台湾艺文印书馆出版了《董作宾全集》,分为甲乙两编,甲编五册包括:(一)年历学十五篇,(二)甲骨学十三篇,(三)甲骨学及其他二十三篇,(四)《中国年历总谱·上编》,(五)《中国年历总谱·下编》;乙编七册:

(一)《殷历谱》,

(二)《殷历谱及附录》,

(三)《平庐文存补遗》,

(四)《甲骨学六十年》,

(五)《甲骨年表》,

(六)《毛公鼎》、《平庐印存》,

(七)《殷墟发掘工作存真》、《殷墟文字外编》,

共十二册,计五百余万字。

图 11台湾艺文印书馆发行的《董作宾先生全集》

十、醉心书法

董作宾自幼好篆刻,于书法颇有心得,所以在他接触甲骨文的过程中,对甲骨文书法的研究尤为重视。他在1931年的《大龟四版考释》一文中即已提出对甲骨文书法研究作为分期断代的一个标准。在 1933年出版的《甲骨文断代研究例》中,董作宾将甲骨文的书体作为分期断代的十项标准之一。在《研究例》中,通过研究不同时代和贞人对甲骨文契刻风格的影响,董作宾从中概括出了各个时期书体的特点为‚雄伟‛、‚谨饬‛、‚颓靡‛、‚劲峭‛和‚严整‛。应该说,他所总结的甲骨文各期书体风格非常准确,至今仍影响着甲骨文书坛。

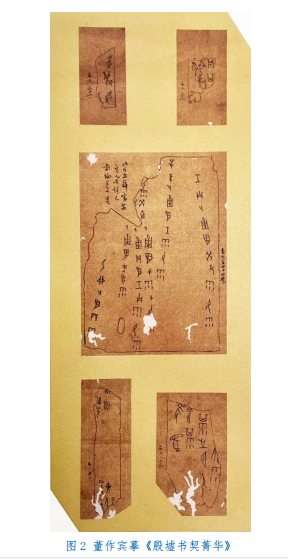

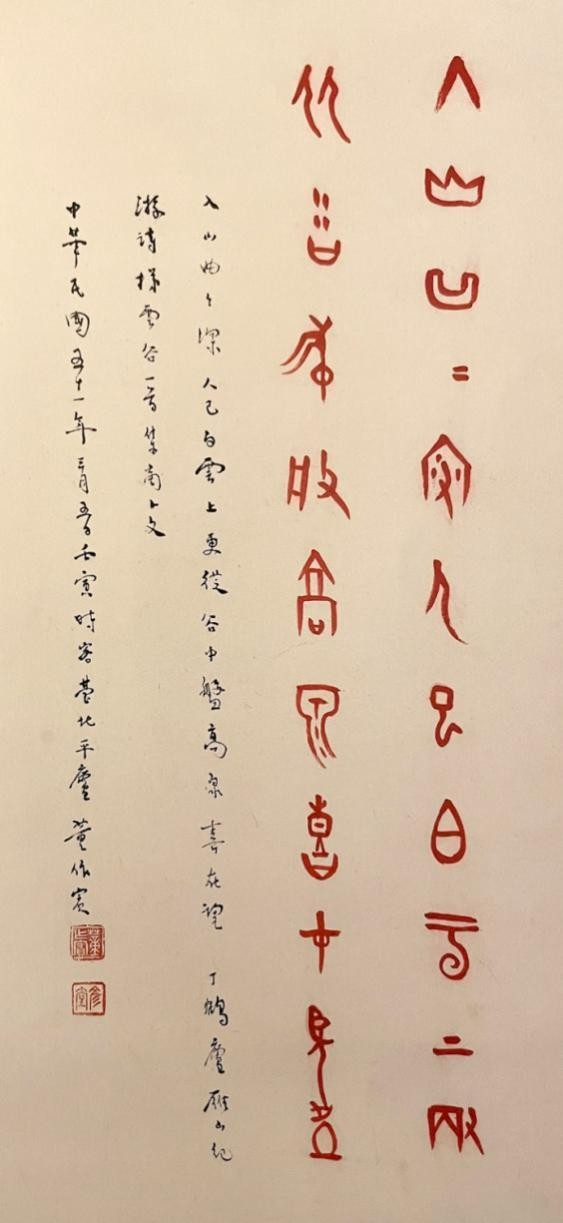

对于甲骨文书法,董作宾完全有自己的理解和写法。他在北京大学求学时,曾以油纸影写甲骨文,不过那时只是学习契文,还谈不上甲骨文书法创作。1928年以后,他因为长期参加殷墟科学发掘并从 事甲骨文的整理工作,是接触甲骨文实物和摹写甲骨文最多的人,曾摹写过甲骨原片达万余片以上。再加上他自幼醉心篆刻,对契刻文字别有心得,对甲骨文自然领会其神韵。

在上世纪三十年代初,董作宾开始对写甲骨文书法感兴趣,不过写的不多。直到 1938年到昆明后,闲暇时常借此自娱,撰写对联,临摹殷墟文字精华,常把写好的东西送给来访的朋友,也为写《殷历谱》请教高明,广结善缘。

书法极好,学术成就又高,董作宾的书名隆盛,来向他求字的人越来越多,他总是来者不拒,有求必应。他经常用甲骨文写诗词,且附上释文。有人认为这么写失去了甲骨文的古意,著名书法家于右任却很理解董作宾,他说:‚彦堂这样写,是为甲骨文作宣传的。‛

1947年,董作宾应邀前往美国芝加哥大学任教,在美国住了两年,到处游历访友,留下了大量甲骨文书法。在美国,宣纸装裱不易,他就买来各种颜色的图画纸和金银色广告纸,裁成各种尺寸,用各种颜色的画料书写,配上镜框,成为一种装饰品。每逢朋友来访,就以此馈赠,逢婚寿庆典也带着作为礼品。胡适在美国游历时,曾感叹:‚从太平洋走到大西洋,几乎没有一家中国朋友或美国的中国学者家中没有董作宾的甲骨文。‛ 董作宾写甲骨文并不单纯为了宣传,更多的是出于对这种古老文字的热爱。他曾写道:‚本来,世界上文字的起源都是图画,后来,西方的文字完全变为‘音符’,用以拼音,已失去图画的意义;中国的文字,在 3000年前的殷代,也已由图画变为符号,把‘音符’和‘意符’同时保存。这种符号,完全用线条书写,呈现出刚健与柔媚等不同姿态,每个字结构都不一样,一些象形字更接近大写意的原始图画,看起来非常美观,写起来就特别表现出书法的美。‛

他说,‚甲骨文本身,有过 273年的历史,它的书契有肥、有瘦、有方、有圆,或是劲峭刚健,具顽廉懦立的精神,或是婀娜多姿,有潇洒飘逸的感觉。殷代中兴名王武丁时代的书契文字,气魄宏放,技术娴练,字里行间,充满了艺术的自由精神,非其他王朝所能比拟。所以我喜欢写这一派。‛

董作宾所书甲骨卜辞在章法布白上得甲骨原刻参差错落,自然生成之神韵。扇面小字,灵活飞动,契意浓郁;对联大字布局匀称,疏密得体,刚劲壮丽。在构思、布局、笔墨、落款与用印等方面均恰如其分、独具匠心,形成了自己的艺术风格。台湾著名书法家台静农先生这么评价董作宾:‚彦堂先生要不是从事学术而从事艺术,那他在艺术上的贡献,也会同他在学术上的地位一样崇高。‛

图 12董作宾甲骨文书法作品

纵观董作宾先生的一生,他在甲骨学界的地位可谓是泰山北斗。无论是在安阳殷墟的科学考古,还是殷代历法、甲骨文断代研究方面都是开创性的。台湾中央研究院院士陈槃在董作宾先生的墓志铭中写到:‚畴昔殷墟,甲骨遗宝……精微天算,乃谱历年,发凡断代,昭晳鸿篇。实至名归,腾声遐外……‛,‚纷纶炳炜,蔚为国华……‛。

中国国际科技促进会京师甲骨书艺专业委员会

中国国际科技促进会京师甲骨书艺专业委员会(以下简称委员会)是由一批致力于研究传播甲骨文书艺,弘扬中华优秀传统文化的专家和爱好者组成。在中国殷商文化学会关心下,依托于原辅仁大学校友会甲骨文书法研究室、京师大学堂殷商甲骨文研究院,逐步形成了以挖掘、整理、研究、升华甲骨文书法艺术为己任的国家级社团组织。委员会聘请了王宇信、宋镇豪、杨升南、刘一曼、曹定云、葛英会、秦永龙、黄天树等专家学者为顾问,在创始人贾书晟教授、李颖伯教授、张绍纯先生、现任主任乔雁群博士等先生的带领下,长期以来始终如一地开展甲骨文书法的教育培训和学术交流活动。2005年 4月启功先生策划,贾书晟、张鸿宾两位先生编著的《汉字书法通解·甲骨文》正式出版,成为我国第一本论述甲骨文书法的教材。2017年 10月,由贾书晟教授主编、委员会同仁合力编著的《殷墟甲骨文书法探赜(三卷本)》出版发行。该书将甲骨文断代分期分类分组方面的研究成果引入到甲骨文书法的教学和创作当中,在甲骨文书法领域首开先河。委员会公众号《京师甲骨园地》定期发布有关甲骨文书法及甲骨学研究的最新信息,包括甲骨文用字规范、学习心得、甲骨文书法作品等相关文章。委员会面向社会开展“甲骨文书法入校园”、“甲骨文书法入社区”等社会公益活动,为促进甲骨文书法艺术的发展,传播和弘扬以甲骨文为代表的汉字文化,起到积极的推动作用。

推荐:李洪奇