【导语】学习甲骨文书法,要不要临习甲骨拓片,一直是个有争议的问题。我有一位写甲骨文多年的朋友,曾很坦率的对我说:“我才不临那玩意儿啦!一条卜辞,可识字没几个,学了根本用不上。净瞎耽误工夫!”还有的人说,甲骨文是用刀刻在甲骨上的,我拿毛笔怎么临?要临就得找块甲骨,修理好了,用刀在上面刻,再埋到土里若干年。这已经不是搞甲骨文书法,而是制造赝品。

最近,在网上看到有多篇介绍如何临习甲骨拓片的文章,说明甲骨书法界已经有了这方面的要求。这是一种好现象。大家已经开始重视从甲骨原拓中吸取营养。不过,读了这些经验介绍,觉得所说的与临习碑帖没有什么特殊之处。有的还错误地理解了启功先生“透过刀锋看笔锋”诗句的原意,以为从刀锋可以看出笔锋来(可参阅本公众号《学写甲骨文,能“透过刀锋看笔锋”吗?》)。笔者在撰写《殷墟甲骨文书法探赜》第一卷第九章时,专辟一节讨论拓片临习问题,有此书的朋友可以参阅。考虑到有的朋友可能无此书,另外有些原书未谈到的问题,所以特撰此小文,共分四部分进行论述,此为终结篇。

四.章法

书法作品的章法涉及方面较广,包括幅式、正文、释文、题款甚至用印等。我们这里要讨论的仅限于甲骨文的正文。也就是由甲骨文组成的文辞在整体上的分间布白情况。

我们知道,首先把殷墟甲骨文引入到笔墨书法中来的是雪堂罗振玉先生,他采用的形式就是楹联。楹联是我们单音节汉字所独有的一种文学形式,能从有限的文字中集出意味隽永、音调谐和的楹联,可以充分显示出作者深厚的文学底蕴。所以在古文字书法中,这是最受青睐的一种创作形式。因此,早期的甲骨文书法家和书法爱好者,几乎全是采用这种形式。1999年海峡两岸的书家在现在的国家博物馆举办的纪念甲骨文发现100周年的甲骨文书法联展,几乎清一色都是楹联。走进展览大厅,映入眼帘的几乎全是一个模式,作者尽管各显神通,在用笔和体势上尽可能写出自己的特色,但受大形式的制约,难免使人有乏味的感觉。

这还不是主要的。我们知道,楹联的形式决定了字与字之间总是拉开一定距离,上下联之间相距更远,甲骨文“大小参差,牡牝相衔,以全体为一字”的特点绝对无法体现。这就迫使甲骨文书家,重新回到甲骨刻辞(主要是甲骨拓片)上来找出路。

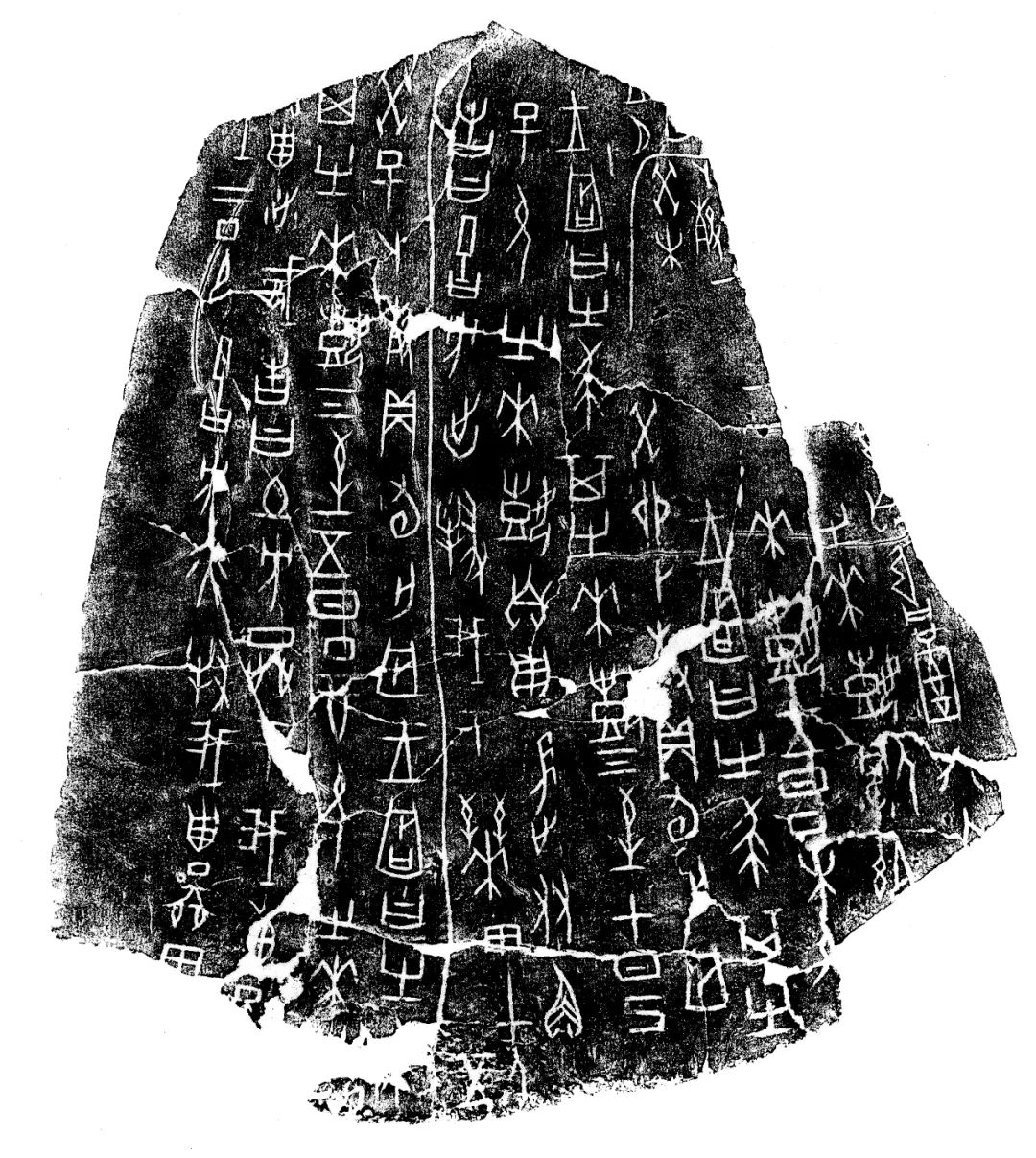

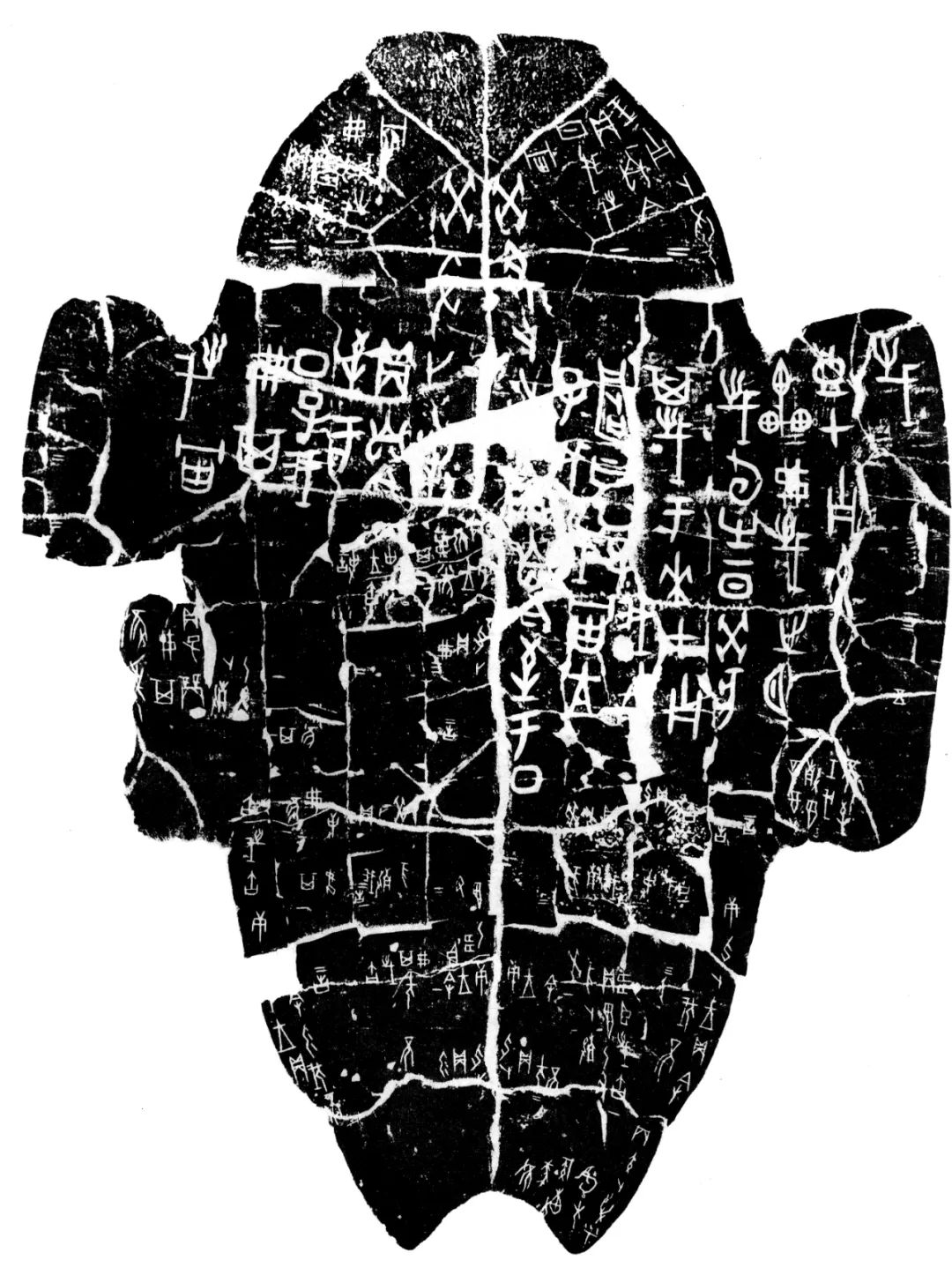

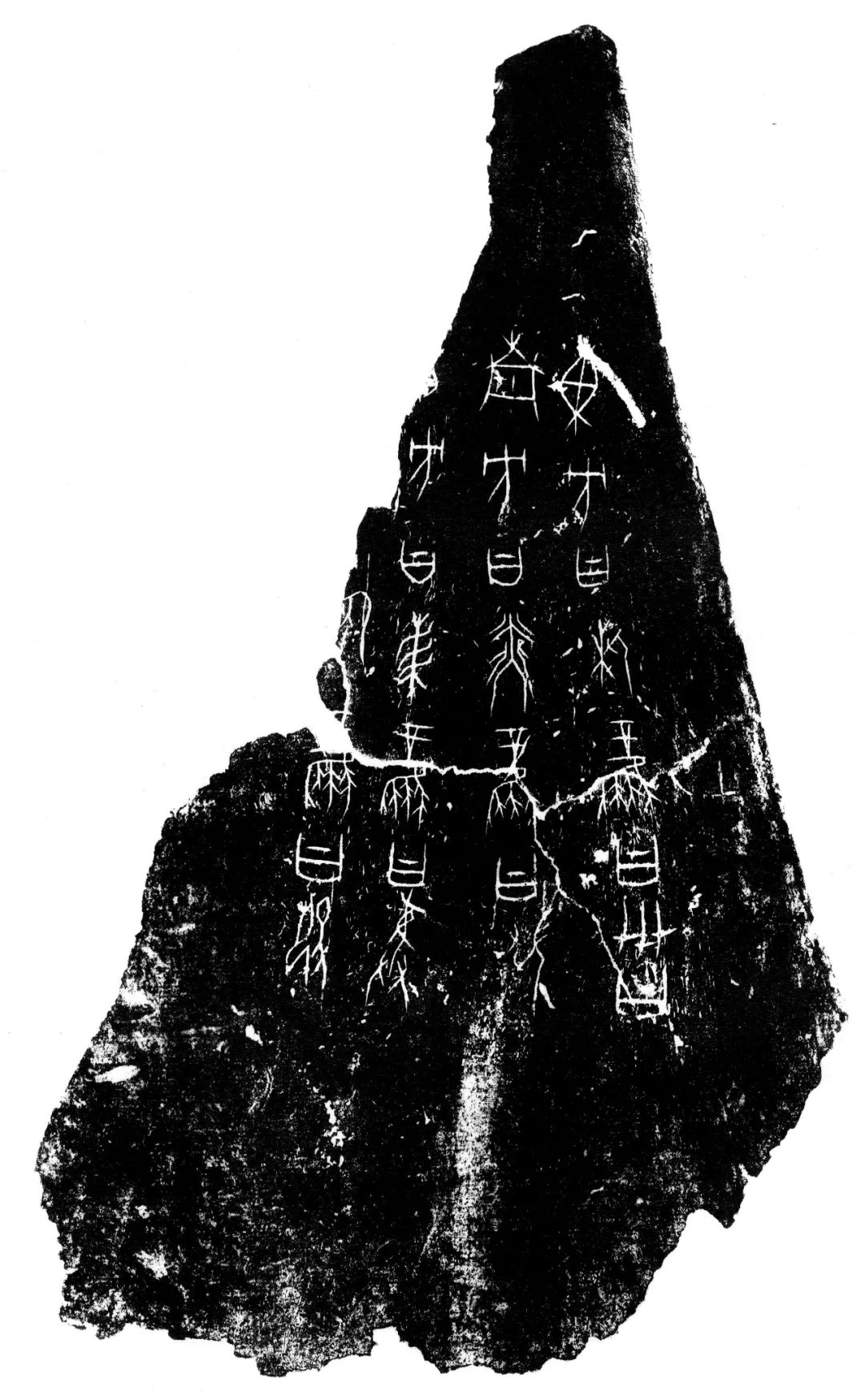

从甲骨拓片上来取法,有两个层次。一是以同一版多条卜辞在骨版上的排列情况为参考来安排书家自己创作的文辞的排布形式。我们在《汉字书法通解·甲骨文》中,归纳了十个类型,为了便于记忆,分别给它们冠以容易记忆的名字。这就是1、排兵布阵(H559);2、星云密布(H6057正);3、大小错落(H6834);4、月明星稀(H6572);5、飞流直下(H14294);6、十面埋伏(H122);7、巧布疑阵(H12870);8、揽月捉鳖(H3286);9、擎天一柱(H6087反);10、蜻蜓点水(H19813正)(见附图)。读者可以参阅《通解》一书,此处不赘。

其实,每一条卜辞,不论字数多少,在整个骨版上它是一个局部,而单就这一局部而言,它也各有自己的分间布白的特色,各个类组的刻辞其单条卜辞的章法也是不同的,仅《花东》卜辞其排列格式便有17种之多。我们编著的《殷墟甲骨文书法探赜》第一卷,分别对我们选定的七个类组进行过讨论,读者也可参阅,此处也不拟赘述。

这里要特别强调的一点是,通过临习拓片来学习章法,一定不能“教条化”、“程序化”。比如有一条十个字的卜辞,古人是按2、3、2、3排列的,整体特别好看,于是记在脑海里,当以后自己创作时,正好也是十个字,于是就“依模脱堲”,完全按头脑中记忆的模式去写,结果完全没有记忆中的效果。为什么?因为你这十个字,与原拓片那十个字,不一样。拓片上的布局和体势,是根据卜辞中每一个字左邻右舍的小环境和远处的大环境决定的。现在成员变了,还套用原来的形式,当然就“驴唇不对马嘴”。

所以,临拓片的功效,不在于你记住了多少,而在于你理解了多少。在临习的过程中,头脑中一定多问几个为什么。特别是有些字的形体与常见字形有改变的时候,就要尽可能从它周围的邻字的取势、大环境的分间布白找出合理的解释。只有这样,才能说,我们通过临习,学到了真正有价值的东西。

好了,我们的临拓琐谈就要结束了。如果所述有哪些不足甚或不当,欢迎提出批评意见。如果对初涉甲骨文书法的同道,有所裨益的话,则笔者将感到欣慰。希望大家能充分利用好这块“甲骨园地”,多开展一些有益的讨论。

附图

▲ 图1 合集559(排兵布阵)

▲图2 合集6057(星云密布)

▲图3 合集6834(大小错落)

▲图4 合集6572(月明星稀)

▲图5 合集14294(飞流直下)

▲图6 合集122(十面埋伏)

▲图7 合集12870(巧布疑阵)

▲图8 合集3286(揽月捉鳖)

▲图9 合集6087反(擎天一柱)

▲图10 合集19813(蜻蜓点水)

作者简介:

贾书晟,别署小山,1933年出生于山东黄县(今龙口市),历任北京师范大学电子学系主任,现代教育技术研究所所长,现为殷商甲骨文学会会员,中国甲骨文书法艺术学术委员会委员,京师大学堂殷商甲骨文研究院名誉院长。多年来潜心甲骨文书法教学与研究,2005年创建辅仁大学美术研究会甲骨文书法研究室,2010年组织创建京师大学堂甲骨文书法研究院(后更名为京师大学堂殷商甲骨文研究院),并为首任院长。著有第一部系统分析和论述甲骨文书法的专著《汉字书法通解•甲骨文》(文物出版社,2005年)。主编《殷墟甲骨文书法探赜》三卷本,2017年10月由文物出版社出版,2019年3月第二次印刷。

推荐人:李洪奇

编辑:向日葵