盆景艺术家 姜恩慈

姜恩慈简介

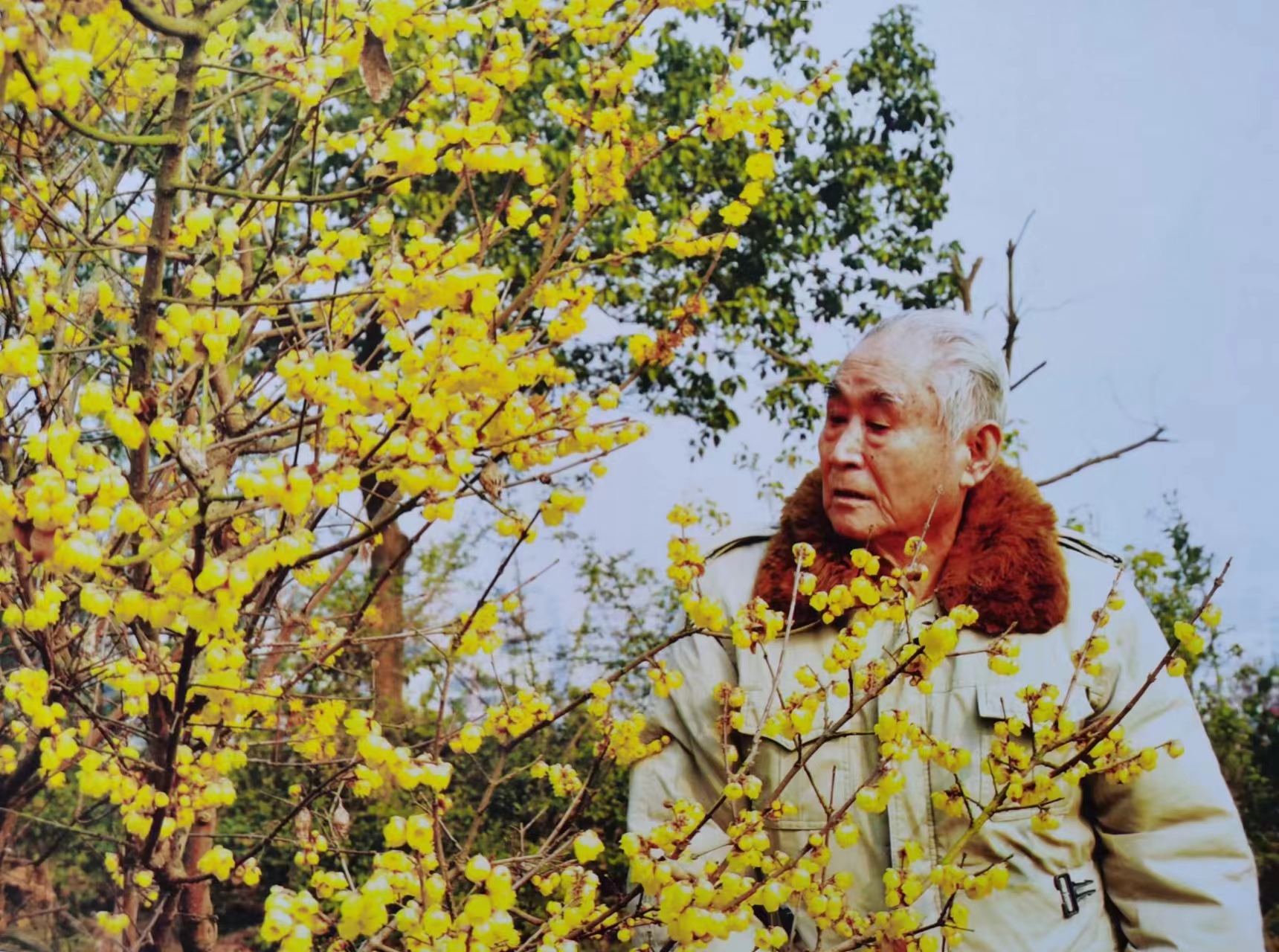

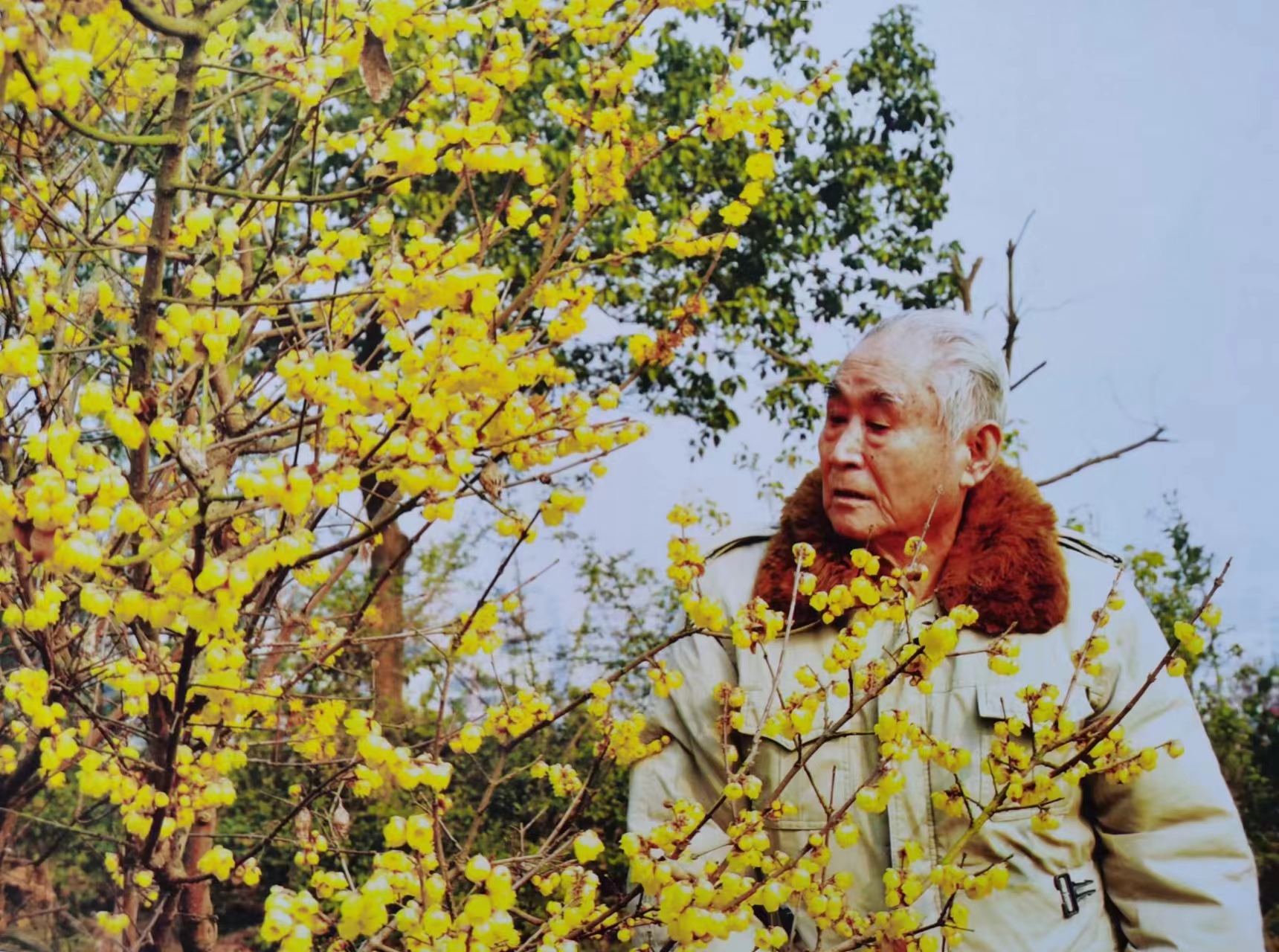

姜恩慈,1925年8月出生, 山东海阳凤城人,1945年入伍,中共党员,参加了抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,1952年随部队并入铁道兵第七师,任铁七师医院副院长。1983年离休。

喜欢梅花,是“梅痴”。离休后钻研蜡梅盆景,为盆景艺术家。

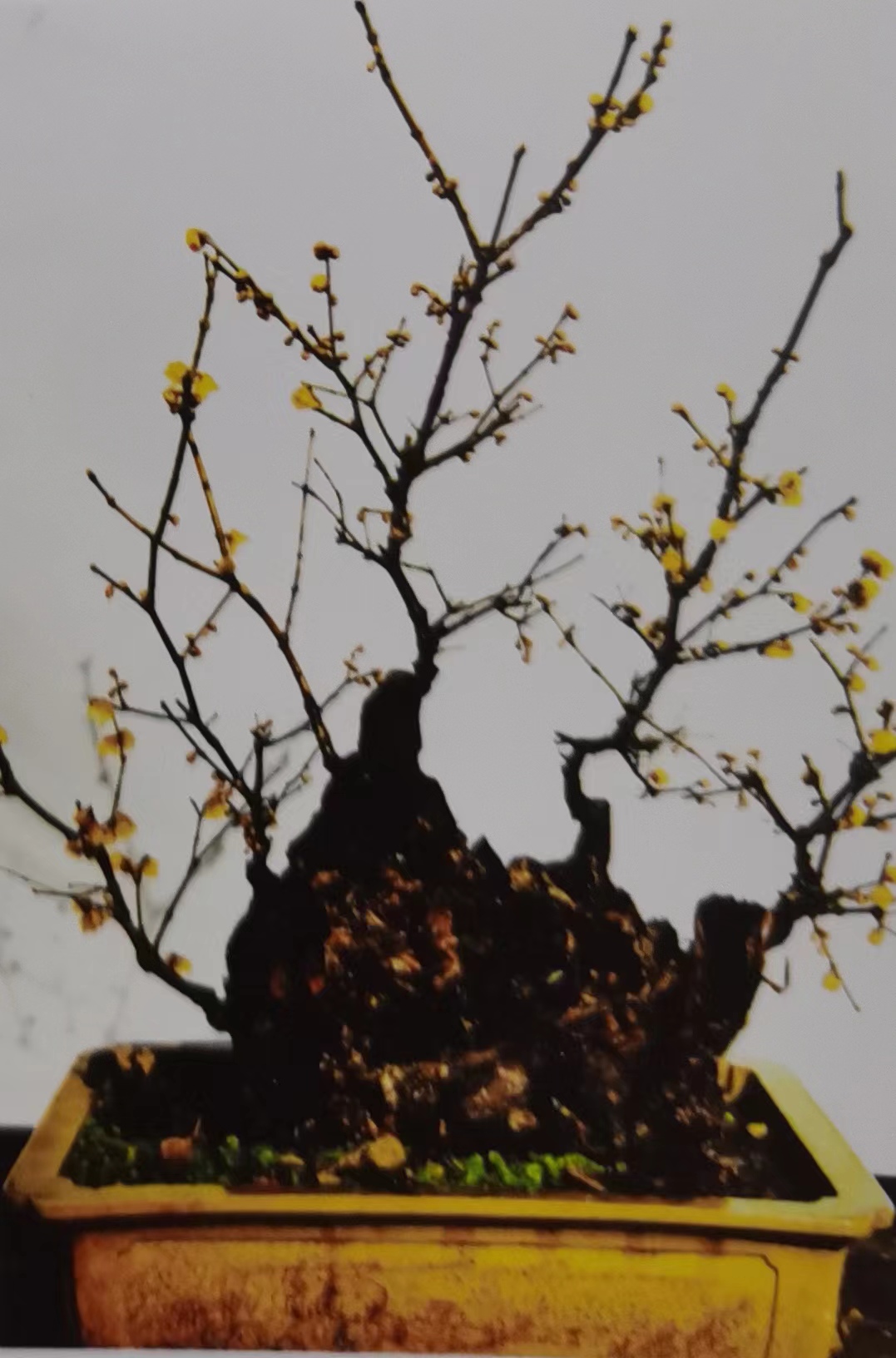

在北京举办的全国首届梅花、蜡梅展上,姜恩慈的梅花盆栽作品荣获金、银奖,此后又多次在全国梅花、蜡梅展上获得了银奖和铜奖,及个人贡献奖等多个奖项。

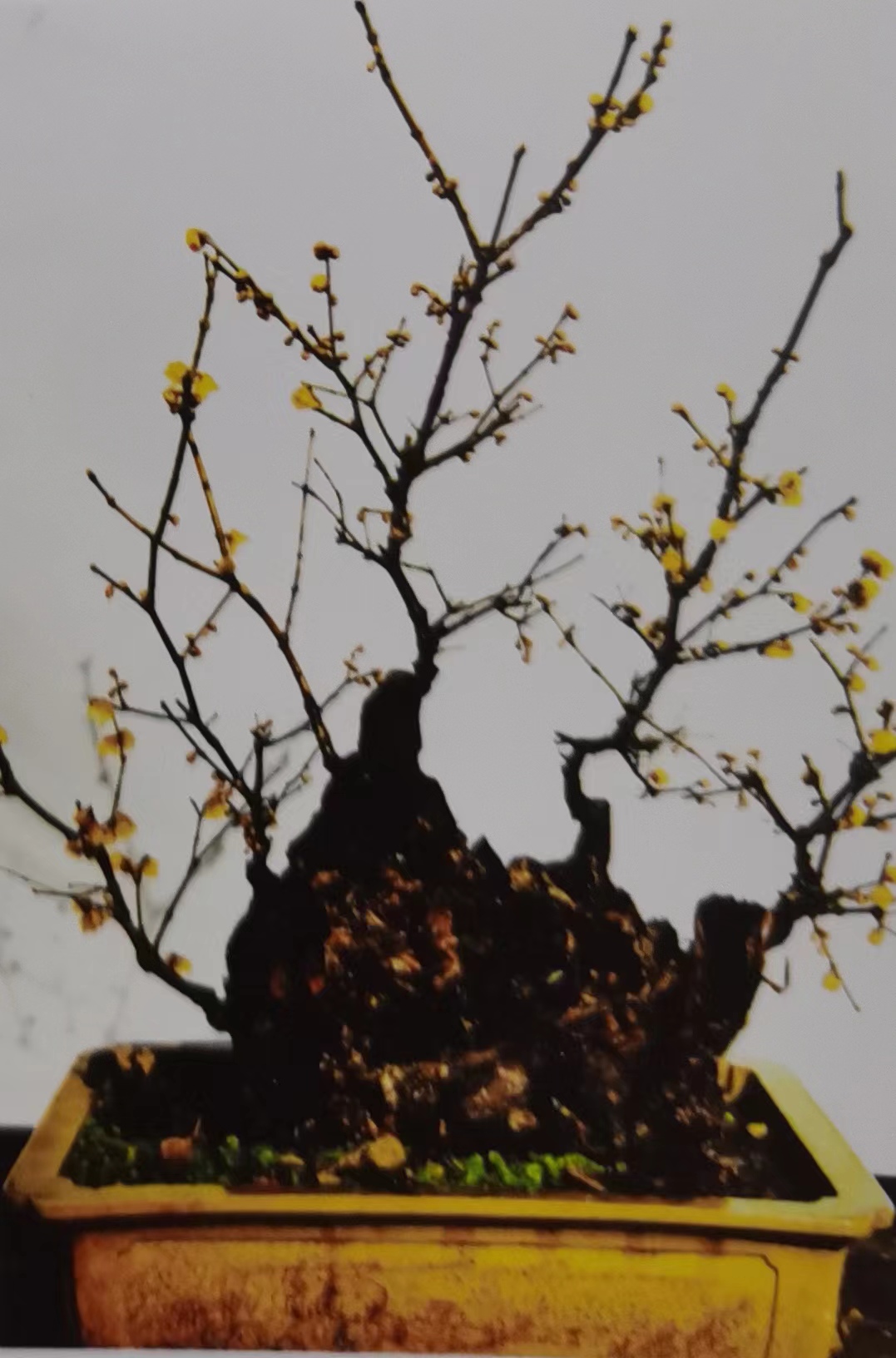

中国国际广播电台赞誉:“其古桩蜡梅盆景代表着中国的最高水平”。

姜恩慈 蜡梅盆景(一)

《梅花欢喜漫天雪》

作者/中国社科院 研究员 王志远

中国人都喜爱梅花。

从古老《诗经》的《漂有梅》,“其实七兮。求我庶士,迨其吉兮”,到毛泽东的《咏梅》“俏也不争春,只把春来报”,梅花一身汇聚了中华民族的几乎所有赞美,她是高雅的格调,是喜庆的标志,是大无畏的品格,是中华精神的象征。

姜恩慈 蜡梅盆景(二)

用文字赞美梅花,固然是一种优雅,比文字更优雅的,是和梅花结为伴侣。古人林和靖(林浦)以梅为妻,那是上了成语的,所谓“梅妻鹤子”。今人呢?也有一位,以梅为友,痴心于梅。他就是从胶东半岛走向全国的姜恩慈先生。

姜恩慈 蜡梅盆景(三)

恩慈先生现在已经年逾九旬,精神依然矍铄。他是披着抗日战争的硝烟离开家乡的,全国解放后,他为建设祖国勤勤恳恳。离休后,解甲归田,沉醉园林,没有回到胶东,而是到了四川、到了湖南、到了苏州,到了许多适宜生长梅花蜡梅的地方,与梅花蜡梅结了伴。早在上个世纪80和90年代,他亲手培育的梅花盆景、蜡梅盆景,不仅在北京的皇家园林举办展览,而且取得全国梅花蜡梅展览的多次金奖银奖,成为当代中国蜡梅古桩盆景的创新开拓者,为中国梅花蜡梅事业贡献卓著。

姜恩慈 蜡梅盆景(四)

虽然已经过去多年,我清楚地记得,在北海西北岸的快雪堂里,疏影横斜的梅花和蜡梅送来一阵阵馥郁的幽香,无论是造型还是品味,都使每一个来访者陶醉。一位当时担任北京市副市长的朋友,与我不期而遇。我看他轻车简从,毫无架子,颇有梅花的风骨,不禁脱口吟诵了他父亲的《红梅》诗,“隆冬到来时,百花迹已绝。红梅不屈服,树树立风雪。”于是我们相视一笑,几乎同时向面前那一株株梅花恭敬地一鞠。

姜恩慈 蜡梅盆景(五)

我们敬重梅花,也因此更敬重与梅花为伴,把梅花培育得“如此多娇”的护花人姜恩慈先生。

我与姜老先生之子姜中卫是好朋友。2013年,当得知老先生还有200余盆梅花蜡梅盆景在苏州时,我提出将梅花蜡梅移回山东海阳,回到我与中卫的共同故乡,养育在沛溪书院。书院,是我在小山村里创办的。没想到这个念头得到老先生的全力支持,他没有一个字提到金钱的回报,没有一个字提到任何物质的补偿。他只希望倾尽一生心血的盆景,能够英姿挺拔,继续以一种军团的阵势,展现梅花的精神。

姜恩慈 蜡梅盆景(六)

我们精心安排,把200余盆梅花蜡梅盆景请到了故乡。我们给老先生许了愿:建设一座“恩慈梅花馆”,让更多的人观赏这些美景,记住这位放下枪杆子,拿起园艺剪,为人间创造美好,用梅花塑造灵魂的老人。为恩慈先生一生的心血安排一个保持生命力的归宿。

姜恩慈 蜡梅盆景(七)

我也决定在沛溪书院遍植万株梅花蜡梅,让梅香书香成为山村的名胜之景,愿更多的人向往而来,与梅为伴。

姜恩慈 蜡梅盆景(八)

恩慈先生不仅专攻梅花蜡梅盆景,还潜心研究梅花,笔耕力作,写下不少关于梅花的文章,阐发了对梅花的真知灼见。有心灵的探索,也有务实的考据。如今,恩慈先生的盆景作品和若干文章结集出版,我想起几十年因梅花而成就的这种种因缘,正好借题发挥,也让读者知道文字之外的这些轶事。

或许,这也能让更多的朋友更爱梅花?

祝愿“山花烂漫时,她在丛中笑”!

王志远

中国社会科学院研究员

北京大学教授

山东省海阳市沛溪书院山长

2014年6月10日于北京