随着书法热的兴起,甲骨文书法这朵中国书苑晚开的奇葩,也呈现出蓬勃发展的势头。特别是纪念甲骨文发现100周年之后,搞甲骨文书法创作的人一天天增多,各类甲骨文书法作品集也不断面世,以研究甲骨文书法弘扬祖国古老文化艺术为旨归的群众团体,也逐渐增多。这说明我国三千多年前的古老文字,已经从学者的书斋,逐渐“飞入寻常百姓家”,甲骨文书法也由学者的游艺之作,转化为书法家和书法爱好者表情达意的艺术实践活动。这是甲骨文逐渐普及的结果,也是昌明盛世带来的文化繁荣景象,这是令人鼓舞的好现象。

但是,如果冷静地进行观察与分析,不难发现,在这种热闹景象的背后,却存在着令人担忧的混乱和值得警惕的危机。这不是危言耸听,也并非是杞人忧天。

在笔者看来,当前甲骨书坛存在的问题,表现之一是有相当一部分人,特别是初涉甲骨文书法者,不是直接从临习甲骨拓片入手,而是对照市面上容易买到的书法作品集依模脱墼,或者找一本甲骨文字书,从中集字拼凑,根本不问,也无从了解所集的字是在什么样的环境下取这种姿态。因此这一类“作品”,从用笔、结字到章法,绝少甲骨文的风格和意趣。只要稍微留心一下,这类作品在各类书法展厅、书画报刊以及赠送和出售的书画作品集中随处可见。尤为严重的是,这类作品在平面媒体中出现时,往往还伴有不实的吹捧文章。因此,其消极影响不容低估。

表现之二是乱用、滥造错别字的现象相当普遍,可以毫不夸张地说,随便翻开一本载有甲骨文书法的书画作品集,没有错字(不包括有争议的已识字)的作品,真可谓是凤毛麟角。即使书法水平相当高的书家,也或多或少地存在这类问题。我们知道,在今文字的书法展赛中,常常有书法水平相当不错的作品,因有错别字而被淘汰。而在古文字书法展赛中,不知道是评委本身对古文字不熟悉还是过分宽容,入选的作品中,时有错字,其中尤以甲骨文为甚,以至于在获奖作品中也难避免。

表现之三是个人作品集、展赛作品集大量出版。应当说,一些优秀的书法作品集刊行于世,是一件好事情,可以使更多的人欣赏、取法,这类作品集,现在不是出版的多了,而是深感不足。相反一些低层次的“伪劣”产品,却大量印行,而且不惜工本,用进口铜版纸彩色精印。造成这种现象的原因很多,概言之,经办者(包括出版商和展赛的组织者)为了赚钱,作者则为了出名。这些东西,对于有水平的书法家不起什么作用,但对于那些尚未找着门径的初学者,却是贻害无穷的。

表现之四是用甲骨文写长篇巨制之风悄然兴起,且有越刮越烈之势,无形中形成一种比赛,好像谁能写长篇,谁的甲骨文书法水平就高。据说有人用了二十多年的时间用甲骨文集成了《兰亭序》,报上也报道有人用甲骨文写了《道德经》长卷,最近听说还有人准备写更长的经典文章。这些人的动机,我们无法猜测。对这些做法,我们也无权干预。不过我们觉得,甲骨文只是商代文字的一部分,在这一部分当中,已识字(包括有争议者)只有1500字左右,且其中有些字后代很少用或根本不用。用这样少的字来写经典长文,可以想见,至少有1/3到1/2的字是需要“瓜菜代”的。可以设想一下,这些同志,如果把用来“找”和“造”代用字的时间,用到钻研甲骨文书艺上,那么不论对提高个人书法水平还是推动甲骨文书法艺术的发展都将是大有裨益的。如果是为了普及祖国优秀的古典作品,那么用今文字来书写不是更简捷吗?还应看到,大量使用“假冒”甲骨文,对普及甲骨文,推动甲骨文书法艺术的发展都是有害无益的。这种消极的后果恐怕是作者自己始料不及的。

表现之五是以肢解汉字结构为特征的丑书,在今文字书法中四处碰壁之后,在古文字特别是甲骨文书法中找到了“用武之地”。因为甲骨文虽然是比较成熟的成系统的文字,但毕竟是发展中的文字体系,很多字的偏旁部首可以移易,于是甲骨文书法作品中,乱涂乱抹的现象,逐渐增多。

上述种种现象,所以能够滋生、存在,我们认为,有三个重要原因。第一,甲骨文是三千多年前的文字,对广大群众来说,是比较生疏的。由于群众不懂,因此也就好糊弄。于是有些粗制滥造的“作品”,也就敢于拿出来亮相。第二,甲骨学家以书法不是学术为由,对“书法家”采取了宽容或不屑一顾的态度。一些甲骨文书法的作者,正是在对群众“蒙”,对专家“赖”的夹缝中讨生活,这不能不说是一种悲哀。第三,是某些媒体的错误导向。记得前几年看过某电视台播送的书法大赛颁奖大会节目,一等奖获得者是一位十几岁的女孩,书写的是一副甲骨文对联。主持人问她:“你学过几年书法?”答“三个月。”“你能认得多少甲骨文?”“十几个!”学习三个月认识十几个字就能得一等奖,这究竟传达的是一种什么信息!更为甚者,一些印制精美的小报时常登载一些水平低下、错字连篇的甲骨文书法作品,或者登一些肉麻吹捧的文章,封某某为“一代宗师”,某某为“世界知名书法家”等等,还有一些杂志,只要你肯花钱或是主编的熟人就可以给你登专页,视其作品则令人齿冷。

揭露问题并不是我们的目的。应当看到,这些问题的出现,与社会转型期人们心情的浮躁、利益驱动以及某些不正之风都有关系。但同时也应当看到,就甲骨文书法队伍中的大多数人来说,主要的可能还是认识问题,包括对甲骨文书法本质的认识和对学习甲骨文书法途径的认识。这些问题,前人虽多有论述,但事实上并未真正深入人心,我们有必要进一步大力开展对这些问题的讨论。

什么是甲骨文书法?这个乍看起来不是问题的问题,现在看来,很有重新加以研究的必要。我们知道,甲骨文是三千多年前先民们刻在龟甲和兽骨上的文字。这些刻出来的文字,能不能称作书法,学界尚有争议。但这些文字具有很高的艺术性,却是大家的共识。启功先生在《从河南碑刻谈古代石刻书法艺术》中对碑刻与书法的关系所作的分析,对我们有极大的启发。他提出了“碑刻”是“石刻书法艺术”的命题,最后指出:“如果书家真能把古代碑刻中的字迹效果,通过毛笔书写,提炼到纸上来,未尝不是一个新的书风。”(见《启功丛稿·论文卷》P144)。准此,我们不妨把甲骨片上古人用“刀”刻出来的文字的艺术效果称之为“甲骨文契刻书法”,而把今人将甲骨文书体用笔在纸上书写的艺术品称之为“甲骨文笔墨书法”。

显然,甲骨文的“契刻书法”和“笔墨书法”不是一回事,甚至可以说是完全不同的两种艺术品类。后者是对前者的“提炼”、“移植”与“升华”。

有的学者把我们所说的“甲骨文契刻书法”称之为“原生态甲骨文书法”,把“甲骨文笔墨书法”称之为“演生态甲骨文书法”。我们觉得,“演生态”一词,其外延较宽,“演生”的结果,可能完全失掉原生态的形态,如果是生物体,甚至连基因都有可能变异。因此,我们还是愿意用通俗易懂的“契刻书法”和“笔墨书法”这种名称。

既然如此,所谓甲骨文书法,就不能简单地理解为用甲骨文书体写字。而是包括甲骨文契刻书法和笔墨书法两方面的内容。现在有些人就凭一支笔和一本《甲骨文字典》或《甲骨文编》,甚至一本某书家的作品集,就试图搞甲骨文书法创作。这是写不出好的作品来的。前面我们列举的一些现象,不能说与对这个问题的认识没有关系。

要将甲骨文契刻书法提炼、移植为甲骨文笔墨书法,首先要对契刻书法进行系统的观察、分析和研究。孙过庭在《书谱》中提出要“察之者尚精,拟之者贵似”。只有“察精”才可能“拟似”。这种观察、分析和研究,与一般书法教学中“笔法—结字—章法”的顺序不同,教学中的顺序是为了适应人们的认知规律,由浅入深,由简单到复杂,而我们对契刻书法的观察、分析和研究却要先从整体着眼,先把握其整体风格,然后分析形成这种风格的原因,即各个字的体势以及字与字之间的相互关系,这是最重要的一个环节,最后才考虑这种体势所要求的笔画质感。

宗白华先生在其《中国书法里的美学思想》一文中指出:“殷初的文字中(按:原文如此,实际指甲骨文)往往间以纯象形文字,大小参差、牡牝相衔,以全体为一字,更能见到相管领与接应之美。”这一论述,可以说真正抓住了甲骨文的美学精髓。

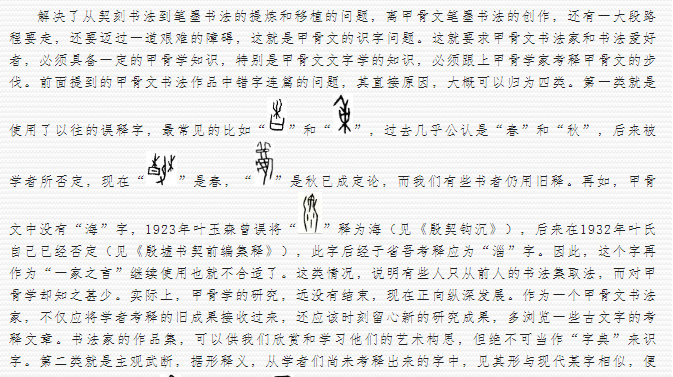

图 1

图1我们选择了三张拓片,其中A是《合集》9768,是第一期风格比较豪放的一版,三组“受年”分布得错落有致,各具姿态,毫无雷同重复之感。B是《合集》10405正的局部,属于第一期雄强的一类,看上去比较平正,但仔细观察不仅大小配合得当,字间行间也神通气顺,浑然一体。C是《合集》34148的局部,是第四期劲峭的风格,大小参差、牡牝相衔的特点至为明显,“秋”字几乎是“玉”字的十倍,却并无突兀之感,“乙”字和“五”字互相咬合,恰到好处。三片均有“以全体为一字”的特征。这些方面,过去我们分析、研究得很不够,是不是应当从一些典型的例子中,总结出一些带有规律性的结论,上升到理论的高度。

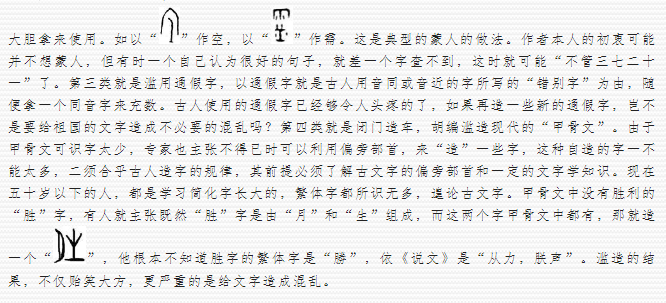

从这里我们受到启发,要将甲骨文契刻书法,提炼、移植为笔墨书法,就不能像学楷书那样,一个字一个字的临习。不论范本保真程度多么高,单个的甲骨文字,脱离了它所在的环境,其体势的变化也就成了“无本之木”。在《甲骨文合集》中,含有“好”字的拓片(含摹片)有235版,这些“好”字,几乎无一雷同,这里我们选了九版(见图2),由图可见,他们各具姿态,又各得其所,与周围的字是那么谐和。

试想,如果我们将这些“好”字挖下来,再分别填到不是原来的位置上,那将会是一种什么结果?姚孝遂、肖丁主编的《殷墟甲骨刻辞摹释总集》和《殷墟甲骨刻辞类纂》中,每一辞条摹写得均甚精美,但由于改变了原来的布局,所以“牡牝相衔,以全体为一字”的艺术精髓,也就荡然无存。因此,我们认为,临习甲骨文从一开始就要以字群为单位,为了循序渐进,字数可由少到多,可以是完整卜辞,也可以是长篇的局部。临习的过程中,多进行思考和分析,伴以自己的感悟,久而久之,一个字在不同环境中应当如何取势,也就谙熟于心。创作时,就能得心应手。

这种学习方法,从前是没有条件的。甲骨文的著录书籍少而且贵,一般人难以得到。所以,罗振玉的《集殷墟文字楹帖》一经问世,很多人以之为范本,一书在手,既有文词又有字形,方便至极。直至今日,《集殷墟文字楹帖汇编》在日本还以《甲骨文墨场必携》为书名,大量印行。现在,我们改变这种局面的条件已经充分具备。首先,各种甲骨文拓片集大量出版,现在影印技术很高,影印本与原拓几乎一样。其中,尤以王宇信、杨升南、聂玉海主编的《甲骨文精粹释译》(云南人民出版社,2004)一书最为精良。全书692版拓片,都是现存甲骨的精粹,每一版除拓片外,并附有该版的摹片和片形释文,按五期断代编次,书后有已识字和隶定字的笔画索引和刻辞的白话释译。既便于临习又可方便地检视和比较某字在不同刻辞中的体势。第二,高科技为我们提供了更大的方便。台湾成功大学将十三巨册《甲骨文合集》做成了《甲骨文全文影像资料库》,我们可以通过互联网免费访问该资料库,不仅可以查阅和下载四万多片中的任何一片拓片(第13册为摹片),而且可以迅速查看每一字在不同场合的形态。这比拥有一套《合集》还要方便。(注:该网站现已无法访问,可到《国学大师》网站查阅。)

甲骨文可识字少,替代又有诸多限制,无怪乎有人形容搞甲骨文书法是“带着枷锁跳舞”,这话有一定道理,但却不是不可逾越的鸿沟。正确的解决办法,就是提高书者的古汉语和文学水平。这当然不是一蹴而就的事。罗振玉当初集联,只用了“三日夕”就集得百联。董作宾和汪怡合集的《集契集》,诗、词、曲、联无所不包。这些前辈所以能够这样得心应手,靠的就是深厚的甲骨文知识和文学修养。当然,在前辈的作品中,也会发现有些今天看来是错误的字,这是由于当时甲骨文考释的水平决定的,我们不能以此为由继续使用这些错字。罗振玉的《集殷墟文字楹帖汇编》,1985年由吉林大学重印时,罗振玉的长孙罗继祖先生特地请姚孝遂先生作了《校记》,纠正了原作中的错字。这种严肃的学风,很值得我们学习与发扬。当然,今天看来,《校记》中也还有新的误字(如“陵”字),这正说明甲骨文的研究在不断地前进。今天,可识字比罗振玉时代翻了几倍,汉语中同义的词汇又很多,为什么不能创作出新的脍炙人口的佳作呢?事实上,这些年来,有不少书家也有不少佳作问世。如在“第二届海峡两岸甲骨文书法联展”中党向魁先生用甲骨文创作的七律:

安阳自古帝王乡,玄鸟文明传万方。

甲骨无非殷典册,小屯曾为大邑商。

舟车直可通燕楚,艺术何须称晋唐。

更有洹河宜作鉴,长教儿女问兴亡。

2005年“中国古文字起源――中日甲骨文书法展”焦智勤先生录旧作的《忆江南》词:

安阳好,

自古帝王州。

甲骨曾书商世史,

鼎彝犹识四方侯。

文化启千秋。

都是全部使用公认的甲骨文已识字书写的,不论用韵、平仄和对仗,都合乎诗词格律,而又富有时代气息,堪称佳作。当然,要做到这一点,必须在古汉语,古典文学方面下一番苦功。

综上所述,我们认为,迄今为止,我们对甲骨文契刻书法的艺术规律,挖掘得还很不够,必须花大力量进行这方面的研究。现在,展览会是一个很重要的指挥棒,在今后的展览活动中,是不是可以有意识的组织一些优秀的临习作品,征稿时也可以要求作者提供两幅作品,一幅是临作,一幅是自撰的创作,用这种方式鼓励和引导书法爱好者重视对契刻书法的研究,从契刻书法中吸取营养。一些艺术报刊,也应登载一些探索甲骨文书法艺术的文章。研究甲骨文书法的艺术团体之间,也可以组织一些学术交流,就契刻书法的艺术规律,以及如何解决甲骨文用字问题进行探讨。总之,只要大家联合起来,共同努力,甲骨文书法一定会排除干扰,健康地向前发展。

(本文发表于2006年第一届华夏情国际甲骨文书法篆刻大展与学术研讨会—河南汤阴)

琐谈

未完待续,敬请关注……

作者简介

贾书晟,别署小山,1933年出生于山东黄县(今龙口市),历任北京师范大学电子学系主任,现代教育技术研究所所长,现为殷商甲骨文学会会员,中国甲骨文书法艺术学术委员会委员,京师大学堂殷商甲骨文研究院名誉院长。多年来潜心甲骨文书法教学与研究,2005年创建辅仁大学美术研究会甲骨文书法研究室, 2010年组织创建京师大学堂甲骨文书法研究院,并为首任院长。著有第一部系统分析和论述甲骨文书法的专著《汉字书法通解•甲骨文》(文物出版社,2005年)。主编《殷墟甲骨文书法探赜》三卷本,2017年10月由文物出版社出版。

京师大学堂殷商甲骨文研究院

京师大学堂殷商甲骨文研究院是由一批老专家在中国殷商文化学会关心下,依托原辅仁大学校友会甲骨文书法研究室,2010年于京师大学堂旧址成立的一个民间研究院(目前下辖于中国国际科促会)。研究院聘请中国殷商文化学会名誉会长、中国社会科学院荣誉学部委员王宇信,社科院历史所学部委员宋镇豪,社科院历史所杨升南研究员,社科院考古所刘一曼研究员,曹定云研究员,北京大学考古文博学院博士生导师葛英会敎授,北京师范大学博士生导师秦永龙敎授,首都师范大学博士生导师、国务院学位委员会中文学科评议组成员黄天树教授等专家学者为顾问。研究院在首任院长贾书晟教授和现任院长李颖伯教授等先生的带领下,十余年来坚持定期开展学术活动,并组织参与纪念YH127坑甲骨室内发掘70周年学术研讨会(2006,南京)、纪念王懿荣发现甲骨文110周年国际学术研讨会(2009,烟台)、“孙诒让杯”全国甲骨文书法大赛(2011,瑞安)、中国甲骨文书法高峰论坛(2013,杭州)、纪念孙诒让《契文举例》问世110周年国际甲骨文书法艺术大会(2014,瑞安)、“万世师表”海峡两岸甲骨文书法展(2016,上海)等全国及国际性甲骨文学术研讨与作品展览会。在多年专注研究与实践的基础上,2017年10月,由首任院长贾书晟教授主编、研究院同仁合力编著的《殷墟甲骨文书法探赜(三卷本)》由文物出版社正式出版发行,2018年1月,该新书发布会在京成功举办,并受到多方面关注和好评。