【导语】学习甲骨文书法,要不要临习甲骨拓片,一直是个有争议的问题。我有一位写甲骨文多年的朋友,曾很坦率的对我说:“我才不临那玩意儿啦!一条卜辞,可识字没几个,学了根本用不上。净瞎耽误工夫!”还有的人说,甲骨文是用刀刻在甲骨上的,我拿毛笔怎么临?要临就得找块甲骨,修理好了,用刀在上面刻,再埋到土里若干年。这已经不是搞甲骨文书法,而是制造赝品。

最近,在网上看到有多篇介绍如何临习甲骨拓片的文章,说明甲骨书法界已经有了这方面的要求。这是一种好现象。大家已经开始重视从甲骨原拓中吸取营养。不过,读了这些经验介绍,觉得所说的与临习碑帖没有什么特殊之处。有的还错误地理解了启功先生“透过刀锋看笔锋”诗句的原意,以为从刀锋可以看出笔锋来(可参阅本公众号《学写甲骨文,能“透过刀锋看笔锋”吗?》)。笔者在撰写《殷墟甲骨文书法探赜》第一卷第九章时,专辟一节讨论拓片临习问题,有此书的朋友可以参阅。考虑到有的朋友可能无此书,另外有些原书未谈到的问题,所以特撰此小文,共分四部分进行论述,此为第三部分。

三.体势

甲骨文是目前发现的最早的汉字,虽然具备了后世总结出的六书法则,但其结构尚未完全定型,一个字的构成部件的位置也可以移动,而且在历时二百多年的过程中其构件的形状,也有变化。因此,它不可能像楷书那样总结出间架结构多少法。

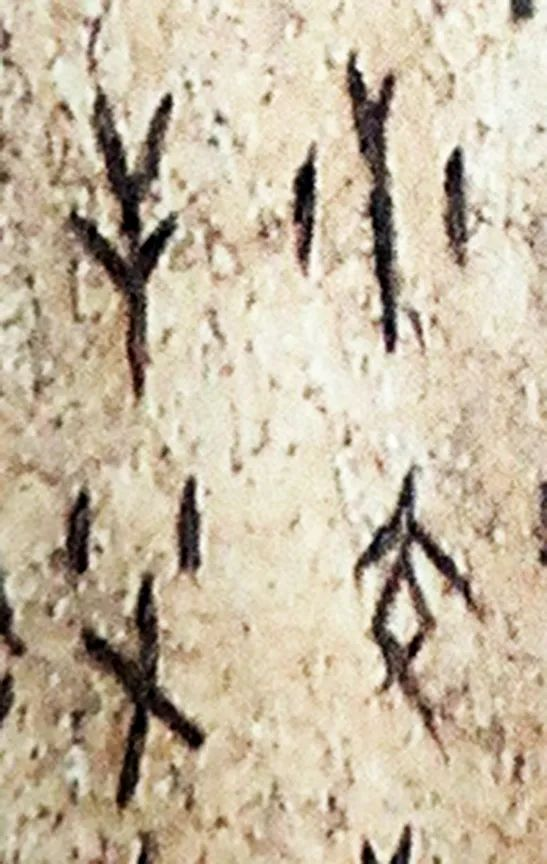

在研究体势之前,先要说明一个问题,就是甲骨文没有严格的笔顺。H24440(图1)就是一版只刻了竖画,尚未刻横画的半成品。下图就是其中缺少横画的“庚寅辛巳”四个字。由此可见,刻手在契刻时是以行刀方便为准。所以我们在临写甲骨文时也就不必拘泥于笔画的先后顺序。

▲ 图1 合集24440(局部)

本节我们要讨论的是甲骨文的体势,即结体和取势。前已述及,历时二百七十多年的殷商甲骨,不同时期,其文字的结构是有变化的,即使同一时期,同一版乃至同一辞条中同一个字其结构和体势也有不同。这就出现了一个问题。通过多次临习,我们可以做到所临写的作品,与原拓十分肖似,甚至可以背临。可是当我们进行创作时,即使所用的字在临习时几乎都曾经写过,但是其总体效果却极差。无怪乎有人说临拓片没有用。

必须明确,甲骨文虽然已经是相当成熟的文字,但还没有像楷书那样“规范化”。它的美学特征如宗白华所总结的是“大小参差,牡牝相衔,以全体为一字”。每一个字的体势,并非仅仅由构成它的笔画所决定,而是必须与整篇的风格和相邻文字形成的环境相协调。因此,我们临习拓片时,不能仅仅注意构成该字的那些笔画的形态和这些笔画之间呼应关系,一定要着眼整篇的风格(大环境)以及该字周围邻字所构成的小环境,来理解这个字为什么取这种体势。也就是说,每临一个字,不仅要记住构成这个字的那些笔画之间的关系,更要理解这个字与通篇章法的关系。后者比前者更为重要。

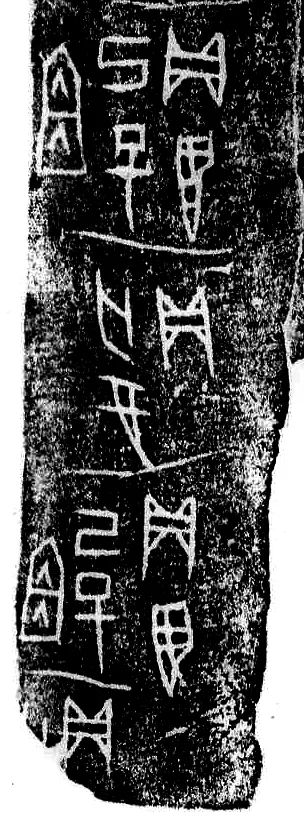

▲ 图2 合集05468(局部)

让我们通过一个实例,来进一步理解这个问题。我们从H05468截取了一段局部(图2)。这是一组宾组卜辞,所截取的这一部分包括三条完整的卜辞和最下端的一条残辞。其中由上至下第一条和第三条卜辞文字完全相同,即“贞翌己巳宜”五个字(图3)。

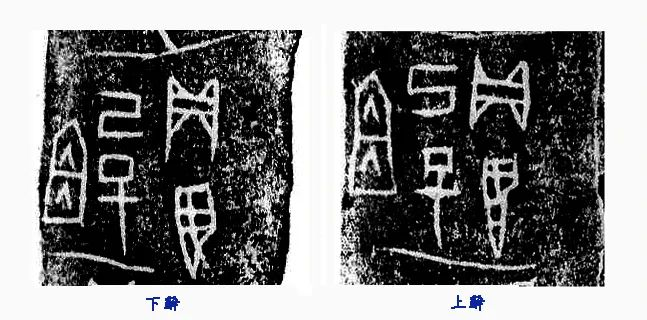

▲ 图3 合集05468同辞卜辞对比图

我们发现这五个字虽然都是取2、2、1排列,但这两组字的外轮廓并不完全相同,上一组的宜字基本齐上,下一组的宜字齐下。两个己字取镜像翻转结构。这就使两条同辞卜辞避免了雷同。上一条的“己”字由于反写,且最下边横画略短一些,整个己字左下角留出了一块空间正好与“宜”的右肩相揖让,“宜”字两边的竖画都略带弯曲。仔细看“巳”字的中心也略微右移,为“宜”字下部向左右伸展留出了地步,使得“宜”字活泼多姿,而且占到两个字的高度。远远望去这五个字布置得舒朗大方。

再看下面这五个字,虽然也是2、2、1排列,但最后三个字明显组成一个团块,“己巳宜”均采用直笔,且笔画间距比较均匀,与第一组相比完全没有雷同感。

由此,我们可以体悟到,临习甲骨拓片,和我们在学习行楷书时的临习碑帖有着本质的不同。因为,行楷书都是已经有了规范的文字,临写时,你只要写“像”了,记住了,自运时,或者说创作一幅作品时,基本能够成体段。

甲骨文却不行。因为甲骨文是一种初步成熟还在发展中的文字,完全没有规范化,甚至连结构都没完全定型。刻手在刻写的时候,是根据骨质的情况,卜兆的位置,以及卜辞字数的多寡,加上刻手自己的审美取向进行创作的。我们在临习的时候,要尽可能全面的挖掘每个字的结体取势的依据。这一个字采用这种体势,与它所处的位置,它与相邻笔画的关系,甚至整体章法的关系,要尽可能多地挖掘出来。有人会问,我现在挖掘出来的所谓“规律”能与古人想法吻合吗?可以肯定的说,不会。但是,你的挖掘不是凭空臆造的,你是根据在今文字书法学习中已经掌握的审美标准进行挖掘的。你的行楷书基础越好,挖掘出来的规律会越有价值。所谓“内行看门道,外行看热闹”。

是故,我们在临习甲骨拓片时,一定不能只停留在模仿的层面上。而是要多思考找规律。孔子曰“学而不思则罔,思而不学则怠”,是之谓也。(待续)

【临作欣赏】

▲ 图4 董作宾先生临作

作者简介:

贾书晟,别署小山,1933年出生于山东黄县(今龙口市),历任北京师范大学电子学系主任,现代教育技术研究所所长,现为殷商甲骨文学会会员,中国甲骨文书法艺术学术委员会委员,京师大学堂殷商甲骨文研究院名誉院长。多年来潜心甲骨文书法教学与研究,2005年创建辅仁大学美术研究会甲骨文书法研究室,2010年组织创建京师大学堂甲骨文书法研究院(后更名为京师大学堂殷商甲骨文研究院),并为首任院长。著有第一部系统分析和论述甲骨文书法的专著《汉字书法通解•甲骨文》(文物出版社,2005年)。主编《殷墟甲骨文书法探赜》三卷本,2017年10月由文物出版社出版,2019年3月第二次印刷。

推荐人:李洪奇