襄渝铁路是继成昆铁路之后一条重要铁路线,是联络中国中原和西南地区的交通大动脉,为中国三横五纵干线铁路网的一纵。襄渝铁路与成昆铁路不分伯仲,是我国铁路建设史上伟大壮举,对发展经济、加强国防具有重大意义!

张金春提供

襄渝铁路①横贯鄂陕川渝四域,东段为鄂西北丘陵区,中段为秦岭大巴山区,西段为四川盆地丘陵区。秦岭山脉②,中国龙脉,横贯腹地,阻隔南北。一道道山岭如高大身躯,一座座山峰似高隆梁脊。千峰万嶂,悬崖峭壁。峥嵘险峻,危峰兀立。云雾缭绕,深涧林密。江河蜿蜒,水流湍急。李白云:“蜀道之难,难于上青天”;“不与秦塞通人烟”。《史记》称,“秦岭,天下之大阻也!”韩愈曰:“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”。司空曙叹:“南登秦岭头,回首始堪忧。”大巴山地处川陕交界,重峦叠嶂,人迹罕至,幽僻孤寂。时至一九六九年,陕南两县没有通公路,父老乡亲没见过汽车。民求生计,肩挑背扛,翻山越岭,披星戴月。渴望修路,走出大山,打开眼界,迈向富裕。

毛泽东主席高瞻远瞩,发出建设大西南号召,全国响应。周恩来总理运筹帷幄,制定襄渝线方案,指挥若定。

泱泱华夏,中原西南,东起襄阳,西至重庆,襄渝铁路,伟大恢宏。东与汉丹、焦柳铁路衔接,中与阳安、西康铁路相通。南与达成、达万、巴达、遂渝铁路相连,并与兰渝、成渝、川黔、渝怀铁路相融。连接条条铁路,串起颗颗珍珠。

张金春提供

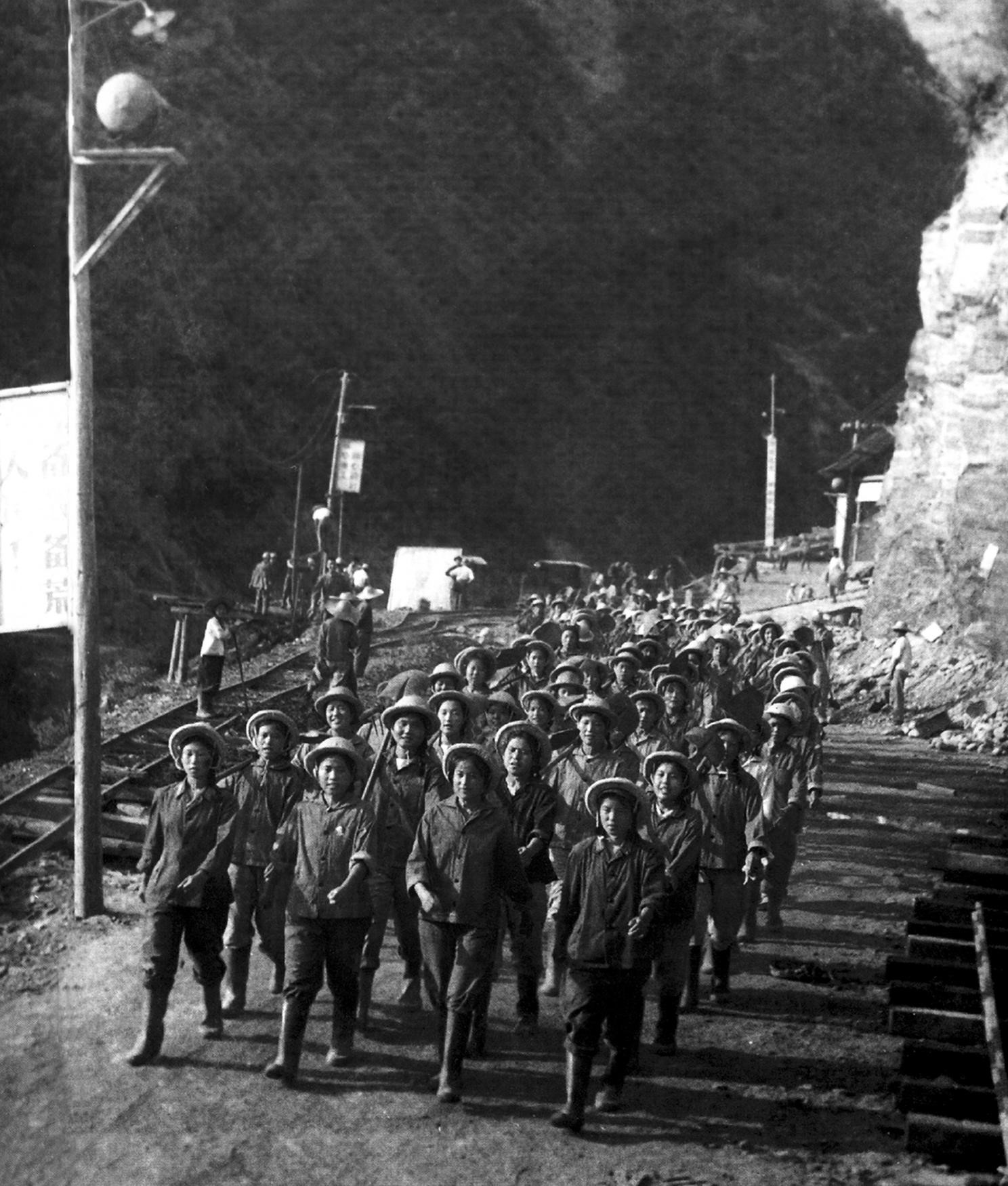

尔乃,铁道兵八个整师和八个团③,铁道部设计院所和工程局,鄂陕川青壮民兵和学生兵,八十三万大军,襄渝线上会战④。铁道兵兮,赤子云集,炎黄脊梁,志在四方。铁道职工,爱岗敬业,争创一流,时代工匠。民兵壮士,勤劳朴实,不畏艰辛,全力拼扛。学兵韶华,酷似军人,劳作熬炼,铜心铁胆。二万五千八百学生兵⑤,请缨报效祖国立壮志:“为了修通襄渝线,甘洒热血染巴山!”

是以,弘扬一不怕苦、二不怕死之精神;履行精心设计、精心施工之使命。遵循高标准、高质量、高速度之准绳:落实边勘测、边设计、边施工之规程;实施铺一段、通一段、用一段之方针。

张金春提供

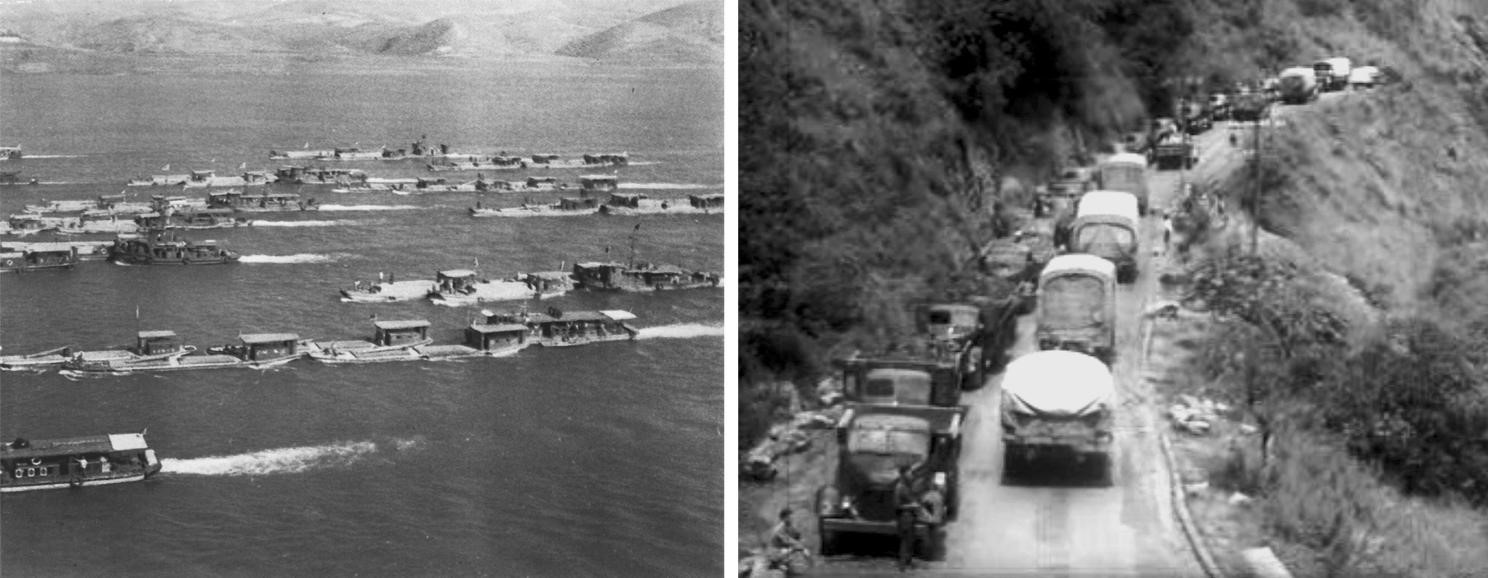

然则,铁路沿线少有公路,施工生活缺少煤电。泰岭山险巅,各种物资由汽车从西安运到石泉;汉江水浩荡,各种物资由船舶从石泉运抵地点。粗大木料扎成排,顺江而下抵前沿。钢材、水泥、枕木、粮油,肩挑背驮运输;铁锤、钢钎、风枪、炸药,简陋设备操作。运输土石碴,或卷扬机,或推车;搅拌混凝土,或搅拌机,或人工;隧道若停电,或举火把,或马灯。平整路基,摆放枕木,铺设钢轨,挥镐捣固。小推车雄赳赳,大伙唱起流行曲;号子声气昴昴,众人喊出操作语。走小路,修大路,沐甚雨,栉急风,迎困难,讲“三荣”⑥。

张金春提供

铁路横穿武当山、白云山;走经华蓥山、中梁山;逢山开路,鬼斧神工,四百零五座隧道,在山肚中行走。铁路三跨汉江,九跨东河,七跨将军河,三十三次跨后河,遇水架桥,巧夺天工,七百一十六座桥梁,让天堑变通途。桥梁总长度,隧道总长度,共占铁路一半,真是洪荒奇迹。桥梁上车站,隧道内车站,共有三十六座,可谓建筑创举。

张金春提供

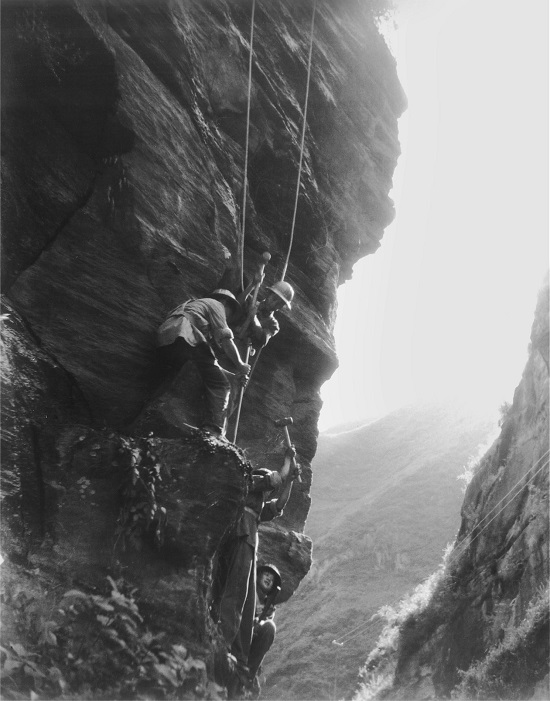

且夫,英雄筑天路,敢为天下先。上傍悬崖,下临深涧,腰缠麻绳,扶钎抡锤,打眼放炮,挥锹排碴。隧洞穿山,飞流万吨碎石;堵住溶洞,截断万吨泥沙。大巴山隧道,“地质博物馆”:收缩“橡胶泥”,钢铁“硬石头”,暴涌“地下水”,罕见“泥沙流”。打通了全线最长五千三百米大巴山隧道,架起全线最高一百零三米黑水河钢桥。征服无数悬崖峭壁,闯过道道急流险礁。千峰万嶂成道,江河激流通桥。钢铁巨龙⑦,横贯秦巴,大国重器,千古奇观。

噫,隧道是战场,生死一瞬间。两千五百英魂长眠⑧,数以万计躯体伤残,催人泪下,揪人肝肠。天地英雄气,千秋尚凛然。

浩瀚长江与黄河,同为华夏母亲河,纳万脉,总是同源。巍巍襄渝与成昆,亦是祖国大通脉,连千路,岂非三线。大动脉薪传百代,铁道兵彪炳千秋。

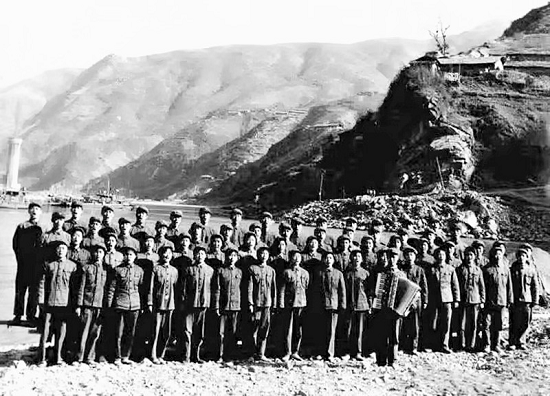

铁道兵第2师宣传队在紫阳大桥工地合唱《国际歌》和《三八纪律八项注意》。

黄孝林提供

注释:

①襄渝铁路:1964年,毛泽东主席发出建设大西南的号召,经铁道部第二勘测设计院于1965年12月勘测设计,确定线路由襄阳至成都,称襄成铁路。1968年初,中央出于国防建设的需要,作出了先修渝(重庆)达(县)铁路、缓建成(都)达(县)段的决定。1969年底,中央确定渝达、襄成两线合一,称襄渝铁路。同年12月29日,周恩来总理召开会议,研究加快铁路建设问题。铁道兵司令员刘贤权、铁道兵西南指挥部司令员何辉燕参加了会议。襄渝铁路正线里程895.3公里。全线东西两段分别于1968年4月、1969年开工,中段于1970年第一季度开工。1971年8月铺通到达县,1973年10月19日在棕溪车站接轨通车。1975年11月至1979年12月分别交付运营,同时安康段完成电气化改造。

②秦岭山脉:秦岭大山横亘于我国中部,犹如巨龙横卧在祖国大地,东西长1600公里,南北宽100到15O公里,海拔多为1500米到2500米。主体位于陕西南部和四川北部的交界处,为黄河支流和长江支流嘉陵江,汉水的分水岭。

③全句:线路全线由中国人民解放军铁道兵部队承建,分别为第1师、第2师、第6师、第7师、第8师、第10师、第11师、第13师。第1师、第7师、第8师、第10师来自成昆线;第2师、第13师,从越南战场回国;第6师来自东北大兴安岭;第11师来自福建。6个铁道兵师属团是第3师的第11团,第5师的第20团、第21团、第23团,第12师的第60团,第14师的第70团。2个独立团是铁道兵的汽车团、机械团,共23.6万兵力。铁道部2个工程局,参加襄渝铁路建设。

④全句:湖北动员民兵14万人,陕西动员民兵、学生15万人,四川动员民兵30余万人,共同参加襄渝铁路建设。全线施工进入高潮时,军民共计83万人。铁道部第二、第三、第四设计院,铁道大桥工程局,电气化工程局等单位的6000多设计人员,集中到襄渝线。电力部门抢建了11万伏输变电线路,东、西两头分别送电到白河、万源。交通部组成山东、安徽两个车队和船队,支援工地运输。建工部负责生产钢筋混凝土预应力梁,保证铺架之用。商业部为施工大军调拨日用品,保障生活。

⑤全句:1970年8月,西安市的10000名1969届初中毕业生报名上了三线。学生连队命名为“学生民兵”。1971年,铁道兵又从西安市、宝鸡市、铜川市、宝鸡地区、咸阳地区和渭南地区招录了15000多名1970届初中毕业生上了三线。这样,陕西省共有两届25809名初中毕业生,多为十六七岁的少年,作为知青上山下乡的一种形式,参加陕西境内288座(条)桥梁和隧道的施工,其中女学生5129名。共编为141个连队,其中女子连队26个。配属于铁2师、10师、11师,后来有几个连队改属铁1师。连队按部队编制和管理,学生待遇同铁道兵,是“没有领章帽徽的军人”。学生连队的连长、指导员和司务长,部分连队的卫生员,由陕西省抽调干部担任,铁道兵向学生连派军代表协助管理。各连都建立了党支部、团支部,不断发展党团组织。1970年8月入场的10000名1969届学生兵,1973年4月退场,参加襄渝铁路建设施工33个月,1971年3月入场的15000多名1970届学生兵,1973年7月退场,参加襄渝铁路建设施工29个月。他们用青春和热血,创造出了世界铁路建设史上空前绝后的奇迹,书写出了中国青年运动史上独具特色的篇章。

⑥“三荣”:劳动为荣,艰苦为荣,当铁道兵为荣,

⑦全句:1973年10月19日,襄渝铁路全线接轨试通车。1978年6月,襄渝铁路全线通车,正式交付运营,1981年5月1日襄渝铁路正式并入国家铁路运营网。2005年,国家批复建设襄渝铁路二线。2009年6月27日,襄渝铁路二线十堰境内襄(樊)胡(家营)段开通;9月20日,襄渝铁路二线全线建成通车,重庆至襄阳特快列车运行缩短38.5小时,2009年10月1日,D502次十堰——汉口动车组从十堰火车站首发,2010年5月又增开两列动车组,两地旅行时间由过去的5到10个小时缩短至3小时38分钟。自此,十堰正式跨入高速铁路时代。当列车疾驶在襄渝铁路上,欣赏祖国大好河山时,我们应铭记过去、感恩铁道兵。

⑧全句:在修建襄渝铁路过程中,平均每公里两人牺牲,牺牲铁道兵指战员688人,牺牲民兵1706人,牺牲学生兵119人。地震、泥石流、山体滑坡等自然灾害,爆破、塌方、翻车事故,时常发生。比如,1971年5月17日,铁道兵7师34团在修建襄渝线的大成隧道时,因连日暴雨倾盆,还未打通的大成隧道发生了洪水倒灌,80多名正在隧道里施工的战士和民兵被困洞内,部队官兵奋力救援,最终救出54名,牺牲32名。仅铁道兵1师在修筑十堰市境内的襄渝线过程中,就有175名指战员献出了年轻的生命,他们长眠在武当山脚下老营烈士陵园里。

作者向德荣,1968年3月入伍,1969年8月入党,在铁道兵2师6团服役5年,其间参加襄渝铁路建设3年,1976年9月毕业于华中工学院(现华中科技大学),留校工作,助教。曾任湖北省总工会副主席、巡视员。出版著作13部,湖北省作家协会会员。

编辑:兵心依旧