江苏的战友梁大同给我发了一张照片,他的父亲曾在上世纪五十年代的《铁道兵》报做编辑,他问询我是否认识照片中的人?

我是80年代初到报社工作,照片上的人是老前辈,自然不熟悉。我看到照片上的一行字“铁道兵《志愿军一日》征稿组胜利完稿纪念”,马上联想到,这8位英姿勃发、气质不凡的编辑人员,或许是报社的,或是铁道兵机关工作人员,也可能是从各部队临时选调的,总之是当时铁道兵部队的8位文化精英。

此话怎讲?

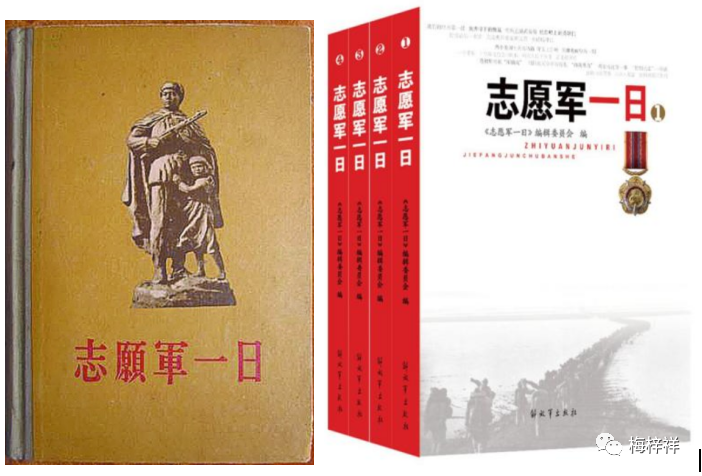

《志愿军一日》是一部影响很大的军事文学经典图书,从全军征稿,到编辑出版,得到部队自上而下的高度重视、关注。自然,参加图书编辑的人员也不是等闲之辈。

1953年12月,中国人民志愿军政治部作出《为号召全军撰写〈志愿军一日〉的决定》,参战部队积极响应,开展征文活动,成立征集组织,负责编选、呈报稿件。这8位前辈无疑就是编辑小组的成员。

铁道兵征集了多少文章、选送多少?没有史料记载。但当年参加《志愿军一日》图书编辑的人员曾有回忆文章介绍,全军征稿结束后,共收到各单位选送的稿件13615篇;总政治部成立了27人组成的编委会,除主编、副主编是总政机关工作人员外,其他编辑都由各部队选调,铁道兵一人是梁青。

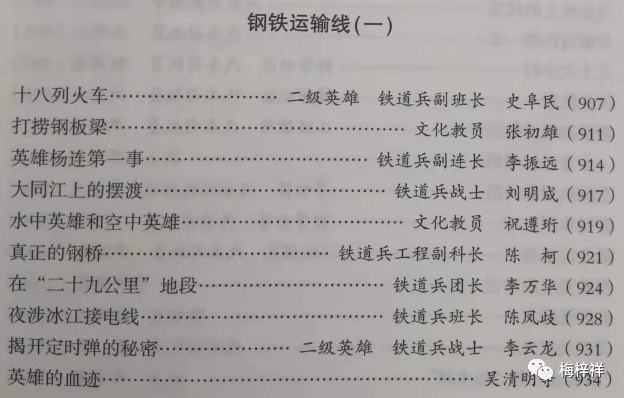

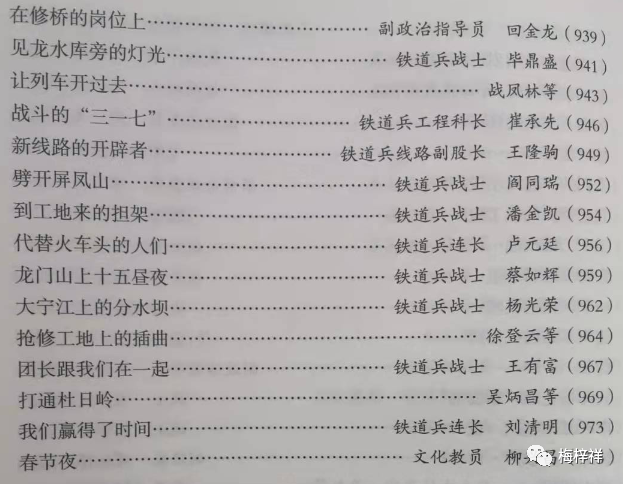

该书120多万字,选入555人的征文作品426篇,1956年由人民文学出版社出版。全书按抗美援朝战事时序分为四编,铁道兵在第三编“钢铁运输线”部分,选入25位作者的25篇文章。作者都是参战人员,他们以自己的亲身经历,记录了铁道兵指战员浴血奋战,抢修铁路,保障军运,铸造“打不断、炸不烂的钢铁运输线”的英雄事迹,杨连第、李云龙、史阜民、袁孝文等英雄人物均有单篇记叙。

该图书以纸面精装、布面精装、平装三种形式出版。郭沫若作序,茅盾、巴金等文学大师撰写评论文章。书中的人物和故事,一直是我国小说、戏剧、影视等文艺创作的素材,影响和教育了几代人。2020年,为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年,解放军出版社再版发行。

写这篇文章,既是为梁大同寻找照片中的人,更是为了纪念这些为铁道兵文化事业做出突出贡献的一代文化英才。

图书目录:铁道兵作者及作品标题。

附:梁大同信函——

这是一张六十多年前的老照片,拍摄于《铁道兵》报创办初期那个火红的年代,我的父亲梁青时任报社编辑(前排右二)。我很想知道照片中其他前辈的姓名、现状和背后的故事。如果你知道,切望不吝赐教,请告诉我,真诚地谢谢!

梁大同

为战友服务

我经常收到寻找铁道兵战友以及烈士亲人、求购图书资料的信函,今天一并转发,希望战友协助。

寻找老班长

我的老班长刘宝才,1963年河南省新乡人,铁四师19团一营二连一排八班班长,身高约一米八。在1966年一次施工推斗车时曾救过我的命,至今感恩在心念念不忘!望1963年河南新乡籍战友知情者帮助寻找。

杭州1966年战友孙以诚 手机号13735846699

段海燕求购《铁道兵简史》;

李凡山求购《铁道兵回忆时料》。

哪位战友有富余的图书?请与我联系。

2022-03-24 19:38

链接地址:点击查看

编辑:兵心依旧