《征集称颂英雄龙均爵烈士诗词启事》在6月7日发布后,得到全国诗词爱好者,龙均爵故乡各界,铁道兵战友、中国铁建员工,以及龙均爵烈士陵园所在地福建漳平的读者热烈响应。目前,已收到包括新华社,中央民族大学,贵州省党政、文教系统应征的诗词一百首以上。在此,对积极参与、创作的广大作者表示真诚的感谢!

勒石立碑,以铭先烈精神,激励后人,是一项严肃、庄重的文化工程。本着高标准、高质量完成这项有意义的工作,现继续“征集称颂英雄龙均爵烈士诗词”,敬请关注这项活动、崇敬龙均爵烈士的朋友们踊跃投稿,让英雄龙均爵的事迹与你们的作品与世长存。

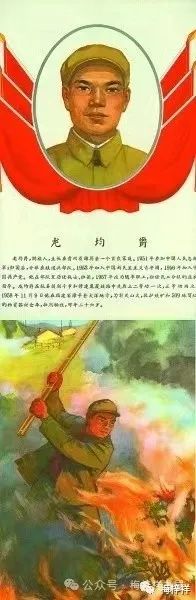

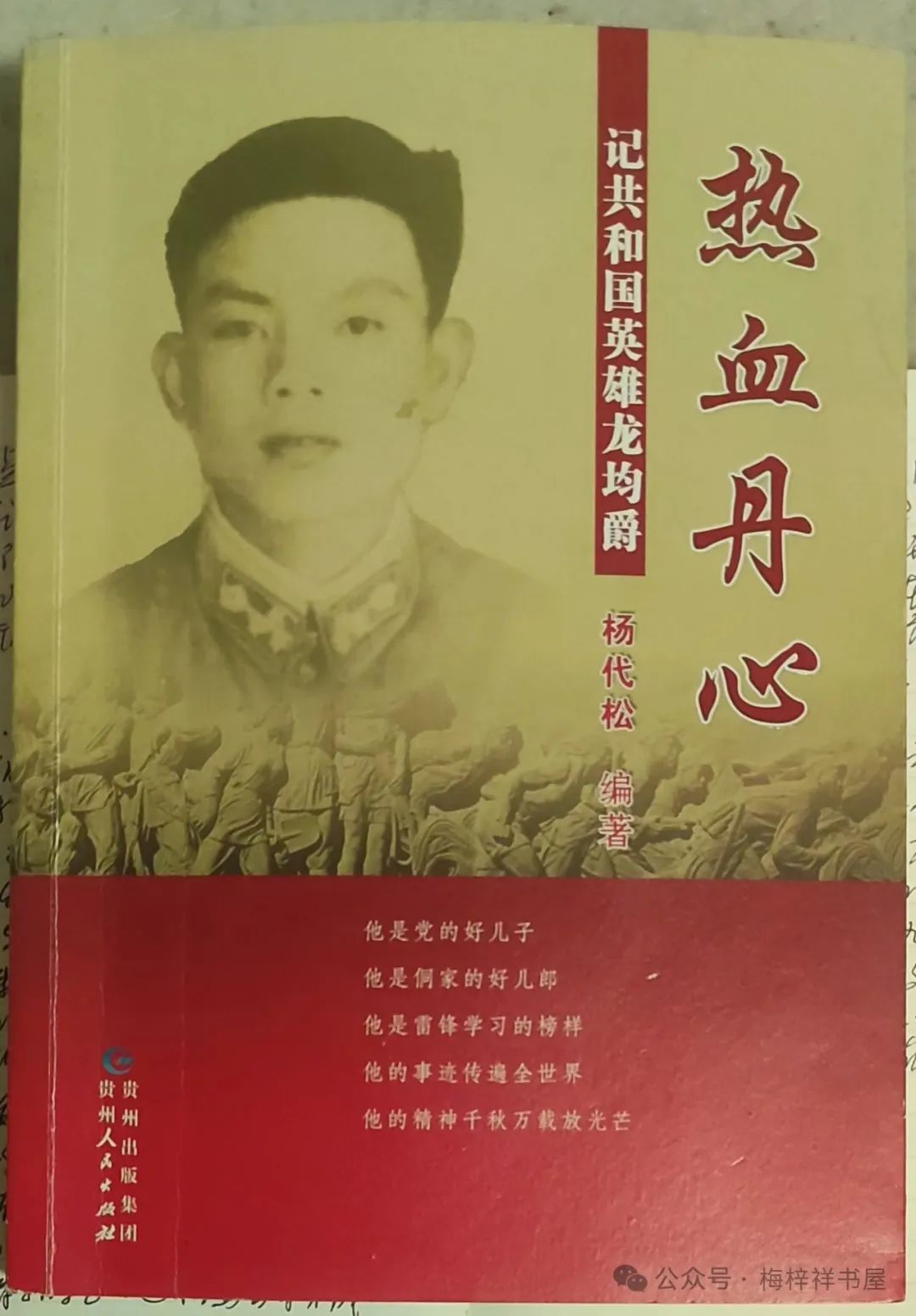

为了让大家对龙均爵烈士的事迹有更多了解,特别选登《铁道兵回忆史料》一书中龙均爵的战友龙家燕撰写的《党的好儿子龙平均爵》一文。因作者与烈士生前熟悉,又是同乡战友,记叙的事迹较为详尽。龙均爵出身贫苦;参军抗美援朝,勇敢顽强,不怕牺牲;参加修建铁路,钻研技术,带头苦干;危急关头,舍生忘死,英勇献身。人物有血有肉,事迹催人泪下,不愧是雷锋同志的学习“榜样”。

经专家推荐,这里选登铁道兵战友、诗人、中国铁建大桥局原党委书记梁君,龙均爵烈士守墓人王焕香,贵州省黔东南州人大常委会副主任莫章海等5人诗作。

征集赞颂英雄龙均爵烈士诗词启事

贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县,是铁道兵“救火英雄”龙均爵烈士的故乡。这里山清水秀,气候温和,资源丰富,人杰地灵。天柱是贵州省矿产资源大县,中国重晶石之乡。这里还是第一位苗族翰林宋仁浦,参加“公车上书”的吴见举、吴见穆、杨树棋、陈明清,北伐先锋王天培,抗日骁将吴绍周等先贤出生地 。新中国成立后,诞生了雷锋同志学习的榜样、共和国英雄龙均爵。

党的十八大以来,党中央从实现中国梦、强军梦的战略高度,要求全党不忘初心、牢记使命,崇尚英雄。为弘扬英烈的革命精神,龙均爵烈士家乡大河边村结合实施秀美乡村建设,已创建“龙均爵烈士事迹陈列室”,规划在龙均爵英雄广场至英雄故居3公里林间栈道上,为龙均爵树碑立传,征集颂扬龙均爵烈士的诗词,请国内知名书法家书写,勒石立碑,永久纪念。

为此,敬请广大诗词爱好者,尤其是铁道兵战友踊跃赐稿。

一、征稿对象

全国各省市诗词学会会员,广大诗词爱好者,原铁道兵战友,中国铁建员工。

二、作品要求

1. 作品以绝句、律诗为主,词、赋、自由体诗次之。

2. 每首作品控制在70字以内(含标点符号),词用小令,自由体诗限8行。

3. 作品须为原创,是否发表不限,严禁抄袭他人作品。

三、投稿方式

1、请将作品以Word文档的形式发送至邮箱:3993928173@qq.com,并在邮件主题注明“诗词征稿”,联系人:龙文,电话:18386714989。

2、 征稿请注明作者姓名、联系方式,百字个人简介。

3、征稿结束,组织专家评审, 凡入选作品,将选用质地坚实、颜色深绿的贵州名产清水江石,请民间雕刻师镌刻。

4、向所采用作品的作者馈赠诗碑纪念册。

四、投稿时间:从2024年7月1日起至 2024年8月31日止。

贵州省天柱县邦洞街道大河边红色记忆馆

2024年6月5日

应征诗词选登

化为青山万木茏。

接踵摩肩春潮涌,

心中高耸天柱峰。

(梁君,原铁道兵三师服役,退休前系中国铁建大桥局党委书记,中国作家协会会员。)

(邓敏文,中国社会科学院民族文学研究所研究员,贵州黔东南籍。)

颂英雄

(王焕香,龙均爵烈士守墓人,福建潘洛铁矿退休职工、龙均爵生前战友王忠富的女儿。)

党的好儿子龙均爵

龙家燕

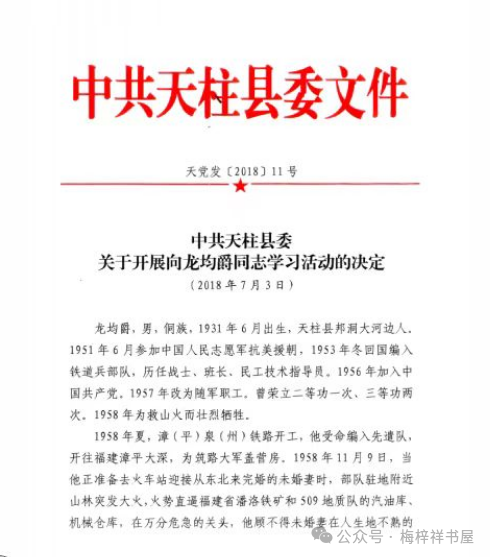

龙均爵同志是贵州省天柱县人,侗族,1931年生,1951年参加中国人民志愿军铁道兵团赴朝作战,1953年加入中国共产主义青年团,朝鲜战争停战后归国,在铁道兵第三师13团任班长,1957年,转为随军职工,担任团部民工分队技术指导。他在抗美援朝铁路抢修和鹰厦铁路抢建工程中荣立二等功一次、三等功二次。1958年11月9日,福建漳泉铁路支线施工工地附近发生森林大火,他为保护国家资产的安全,奋不顾身参加灭火,光荣牺牲。

我和龙均爵同志同是贵州籍侗族人,一同参加抗美援朝,回国后,又一直同在铁道兵第三师13团工作。但我认识龙均爵同志,还是到福建修建鹰厦铁路以后的事情。

那时,我们工程处住在岭头。一天,我埋头伏案,正在描绘一张线路图,忽然有人兴冲冲地拍着我的肩膀说:“老乡,你好!”我抬头一看,一个黑黑的精壮小伙子,穿着一身经汗渍和泥土染成近似咖啡色的旧式军服,站在我的面前。他有一双热情灼亮的大眼,又粗又密的眉毛,宽厚的嘴唇,两排洁白整齐的牙齿,把脸盘儿衬得更黑了。我把他端详了好一会儿,仍记不得在哪见过他。他却像个多年不见的老战友,挺亲热说:“我早就想来找你了!”但并不说明早不来的原因,就径直走过去翻阅书架上的书,我看到他抽出一本线路常识,哗啦哗啦翻了几页,夹在腋下,又取出一本《铁路施工规程》,一边贪婪的读着,一边自言自语:“你这里条件太好了!”声音里充满羡慕和喜悦。这个不速之客,和他无头无脑的话,让我有点手足无措。

等他走后,处里的同志才告诉我,他就是与我同籍同族的龙均爵同志。他以前在连队当班长,人很和善,工作很积极,在鹰厦线上,他领导的作业组曾获得“优秀风枪组”的光荣称号,现在民工分队当技术指导。

他经常到我们工程处来。有时是来领任务,有时是来研究工作,有时是来借书。一来二往,我们就这样经常在一起谈天说地,无话不聊了。他不但爱说爱笑,还爱唱歌打球,是个挺乐观爽朗的人。他对人很随和,办事却很认真,有时倔强的不知怎么办好。一次,我、小高,还有他,我们三个人一起去种地瓜,地翻好了,苗也剪好了,忽然下起倾盆大雨来。我说:“快跑,不然三个人都得淋成落汤鸡!”他说:“你真是,下雨栽地瓜才容易活哩!”我说:“算了吧,下雨过后栽就活不成吗?”他根本不同我争辩,说:“好,谁要走谁就走。”我同小高真的拔腿就跑。跑了一程,回头一瞧,雨雾像个白蒙蒙的帘子,却不见龙均爵赶来,我心里想:这家伙真的发疯了。便对小高说:“反正咱们的衣服也湿透了,干脆回去跟他一起栽完吧。”栽完地瓜回来,我们都冷得直打颤,他却像个广播车似的,一路走一路唱:

“炮火震动我们的心,胜利鼓舞着我们……”

我说:“你那个老公羊嗓子,多好听呐!”他毫不在乎的说:“别打击我的情绪。”

总之,他给我最初的印象是:像一盆火,一煨便热。

1958年夏天,漳泉铁路支线开始动工兴建,我同龙均爵跟随一支先遣队来到九龙江畔的某地。这里是未来铁路建设的基地,山高涧深,人烟稀少。我们二十几个先遣队员,都暂时挤在一间窄小的民房里。

屋里只有一张破旧的桌子,人都睡在地上,饭是在露天烧的。天热得恨不得叫人剥去一层皮;下场雨,屋里又满是泥浆,生活是够艰苦的。龙均爵却乐呵呵的说:“什么是光荣,条件越困难越能把事情办好,这就是光荣!我们是给社会主义修桥铺路的,不管走到天南海北,都要能够生根立脚才行。”他说到哪儿就做到哪儿,从来不含糊。我们当时一个最突出的任务,就是要为成千上万的施工部队和民工安排一个好一点的生活和工作环境。根据计算,光宿舍就得准备三千八百间,除了自己动手兴建,没有别的法子。先遣队刚安定下来,龙均爵就领着一个民工分队上山砍木料,直到天色漆黑才悄悄回来。我惊奇地问:“今天怎么没听到你这老公羊嗓子唱了?”他心事重重地说:“别提了,砍了一天,只够盖三间房子。照这个进度推算,再三年这些宿舍也盖不完啊!”我说:“你急有什么用,反正领导总会拿出个主意来。”他那灼亮的大眼瞪了我一眼:“你啊……”说了半截,他忽然把眉毛一垂,改口说:“天气太热了,浑身毛躁躁的。走,去冲个凉去。”我这才注意到,他浑身都是木屑和泥巴,脸上也沾着斑斑点点的满脸红印。跳进河里游了一阵,他忽然又问:“你说,这么大的山,会没有竹林吗?”我到这里以后,还没有出过门,实在回答不上来。

第二天一早,我起床一看,龙均爵的铺位已经空了。到吃中饭的时候,也不见他回来。问了谢股长,才知道他天没亮,就一个人拄着拐棍上山找竹子。说要回来吃中饭,没有带干粮去。等到太阳偏西,还不见他回来。我也替他焦急了,因为附近都是深山密林,野兽很多,独自一人是很危险的。谢股长满有把握地说:“不怕,老龙身体棒实,人又机灵,不会出什么事的。不过,空着肚子爬山,可不好受。”小高也说:“我今天在家里喝了很多碗开水,还不解渴,外面树叶晒得都卷起来了,他在外面跑路,可别把他渴坏了。”

直到天完全黑下来,还是不见龙均爵回来。谢股长也着急了。正想派人去找,忽然外面有人唱着《志愿军战歌》,节奏明快有力。我仔细一听,心里蹦蹦直跳:是老公羊嗓子!连忙走出门去。龙均爵像一阵风似的扑进门来,倚在墙上,痛快地喊道:“找到了,找到竹子了!”看他那高兴劲,简直跟戚朝鲜战场上抓到一群俘虏一样。大家也都跟着蹦呀跳的,一起分享这个快乐。还是谢股长提醒道:“你看,老龙衣服上挂破了好些洞洞,嘴唇也裂开了口子,快给他准备吃的吧!”

这天夜里,洗过澡,夜已深了。我听到龙均爵还在吹口琴,那是电影《上甘岭》里的一支挿曲,他把它吹奏得那样的动听。

不几天,他又在另一座大山上找到一片约三万多株的竹林,彻底解决了搭棚用料问题。两个多月以后,一栋栋崭新的竹房盖起来了,大批部队和民工开进了工地。工地上,整天可以听到开山凿石的声音,酣睡千年的九龙江,井始激荡起前进的浪花,到处是生机勃勃的人群,到处是龙腾虎跃的景象。我们胜利地完成了打前战的任务,也都搬进工地新营房住下。千年的九龙江,开始激荡着前进的浪花,到处是生机勃勃的人群,到处是龙腾虎跃的景象。我们顺利地完成了打前战的任务,也都搬进工地新营房住下。

我和龙均爵合住一间竹棚。我们床并着床,两人合用一盏灯,共享一张桌,彼此之间比过去更亲密了。我们白天很少在一起,我在家里绘图、他到工地上组织施工。收工后,他去打一会儿篮球,然后,我们就一同到河里去游泳, 一同回宿舍看报、学习。他旺盛的精力和强烈的求知欲给我留下了极为深刻的印象。

龙均爵夜里睡得很晚、他总是要读工程技术书籍、写写画画到深夜的:早晨却又起得很早,一起床就哼呀唱的,把地打扫得干干净净、把桌子上我临睡时随便放着的图纸、笔墨、制图工具等收拾得整整齐齐,然后才去上工。晚上,他总是很迟才收工回来,一到门口,就把那件染成蓝色的军上衣脱下来,提在手里朝着空中一阵甩抖,立刻就会掉下一团烟雾似的灰土。我有一次对他说:“你这个技术指导呀简直一点也不像技术指导的样子!”他睁圆发亮的大眼,吃惊地问:“哪一点不像?”我说:“指导指导、指指点点就算了、又不是叫你当工人,每天都去滚那么一身泥干嘛呢!”他的黑脸孔忽地变成紫酱色:“你啊,我早就想说你了。”也许是见我有些局促不安,他又心平气和地解释道:“常言说,事非经过不知难。你不同大家一起去摸、去做,你就不知道他们哪儿有困难,你也无法知道怎么样来解决这些困难。再说,指导这桥涵施工,我也是大姑娘上轿——平生第一次啊!不到现场边做边学,怎么能行呀?”

这倒是真的。他常常拿着图纸来问我:“你看,你看,这里画的是什么,我一点也看不懂。”有时正赶上我忙着、他多问几句,我就不耐烦了:“搞不清算了!”他总是耐着性子说:“百年大计、质量第一,算了还行?”有一次我并不太忙,也推三托四地说:“工程师让我怎么画,我就怎么画,你要是不懂,去问他们好了。”他笑了笑,说:“工程师那里很忙,要不,我还来问你干啥呢!”我说:“你这人总是啰啰嗦嗦的。”他还是笑嘻嘻地说:“好,你不告诉我,你就别想工作。”我知道他是个说一不二的人,你要不告诉他,他就真的赖着不走,结果还是一五一十地对他说了。现在想起这些事来,我心里一直都感到内疚。他牺牲后,我才知道他家是贫农,两岁时父亲给地主当长工被折磨劳累死了;十岁时,哥哥又被反动派抓了壮丁,家里老的老,小的小,没法生活,两个姐姐很小就送人做了童养媳,剩下他和母亲,靠租地、为别人放牛度日。虽然前前后后上了点私塾,但他的那点文化知识,多半还是入伍后在党的培养教育和部队这所大学校里慢慢积累起来的。对于这样一位从小在苦水里长大的兄弟,如果我当时能够好好诚心诚意地帮助他, 一定可以减少他工作上的许多困难。可有时他问得紧、问得勤,我却往往不耐烦。

他待我却不是这样。我本来身体就很弱,又整天闷在屋里不出门,加上当时天气很热,于是病倒了。开始是头脑发胀,身上发热,拉肚子,后来转为痢疾。夜里,屋外电闪雷鸣,屋里闷得透不过气,我的衣服、被子常被虚汗湿透,他总是按时起来给我倒水服药,给我擦去脸上和身上的汗水,太热时还给我扇扇子,或者拿条毛巾到屋边小河里蘸上凉水给我敷在额头。一天晚上,他刚从工地回来,进屋照例就问:“药吃过没有?”没等我回答,他又说:“屋里怎么有臭味?”他赶快走过来,掀开我的被子。原来我这天体温升高,昏昏沉沉,睡意蒙胧中大便拉到裤子里都不知道。他要把被子拿去洗,我说什么也不肯,他火了:“你啊,真是的,要是我病了,你还不给我洗吗?”他把我的被子洗好,又去找医生复诊。

我病重的时候,吃不下饭,他就去买月饼和水果给我吃。我想起他平时一文钱也舍不得乱花,就说:“你又去破费这些干嘛呢?”他说:“你真以为我是铁公鸡———毛不拔呀?”我们两人都笑了。的确,他生活上很俭朴的,不抽烟,不喝酒,领了津贴,除了交党费,寄一部分给母亲,自己买点日用品外,其余全存人银行里。他常说, 一分钱, 一根火柴,看来都很小,可是积少成多,国家正在大搞建设,全都用得着。记得有一次,我不小心把一瓶墨水撒到桌子上,他立刻露出十分惋惜的神情。我说:“这一点点墨水值得那么大惊小怪的!”他边把墨水吸进瓶子里,边用批评的口气说:“你呀.公家的东西你就一点不心疼!”其实,我是不管什么公家私人的,都不在乎。譬如说,被子破了,我朝地上一扔就算完事。他却把它撿起来,洗干净了,把它补得又结实又好看,才交给我。我红着脸说:“这不是我的,我不要。”他笑着说:“快收下吧、别那么大方了,这一点点东西都是人民群众辛辛苦苦创造出来的.随便糟蹋。可是罪过。”我还听说,他担任风枪组长的时候, 一个钻花掉进炮眼里,他不吃饭,不下班,也得想法子把它掏出来,有时为了掏一个钻头,他继续在下一工班幹四五个钟头才出来。

那时,我正被一个个人问题缠得痛苦不堪,病好以后我还是像打过一场败仗的人那样。龙均爵显然也看出一些苗头,干脆暂时放弃吃晚饭后打篮球的习惯,邀我一块出去散步。我把我怎样找到一个对象,组织上劝我怎样慎重对待的事情全部向他说了。他仔细听完,严肃地问我:“你说那女的难过政审关?”我点了点头。他立刻讲起了部队为什么特别需要政治纯洁,并讲了一些历史教训。我说:“这些道理我都懂、就是感情上撇不开。”他说:“那有什么值得留恋的!保尔和冬妮婭就是走不到一条道兒上去。”我不以为然地说:“你现在有了对象当然可以这样说了。”他斩钉截铁地说:“不对,我的同志!组织上劝你,是关心你。咱们这些人,为了革命,把青春都献出来了,必要的时候,命也可以豁出去。你这么一点关系,有什么割舍不开的!”他说的每句话,每个字,就像副清凉剂似的,使我顿时清醒了过来。那天晚上,我们谈得很迟,我把整个心都交给他了。

不久,工地展开了轰轰烈烈的创高产运动,我们在一起交流思想的机会就少了。不管刮风下雨,他总是熬半夜、起五更地工作,常常是我起床的时候,他已叠好被子跑了;我入睡了,他还没有回来;等我睡一觉醒来,他还坐在灯下读书或写着什么,因此常常看见他眼睛都熬红了。有一次整理房间,我偶然发现他那本每晚都要拿出来写写画画的红色笔记本。我出于一种好奇心,没有得到他的同意,就私自翻开来看。这是一本日记,内容多半是工作上的。例如,今天情绪很好,做了一些什么事;今天有什么问题没弄懂,要请教谁。有时是记的民工同志对某个问题的意见,下面还注明打算同哪位分队长联系,或请谁办一办,等等。生活上记得少一些。最近一个时期,他的未婚妻每周都有来信,很快就要结婚了。我很想知道他对这些事的态度,就继续翻下去。果然,在早两天的日记上,写着这样两行字:“不知怎么搞的,连长一连来了两封电报。不管什么事吧,反正我现在没有时间,等待以后吧。”他的未婚妻是东北人,同四连副连长董德显同志的爱人是同胞姐妹。他怕耽误工作,不愿请假过去结婚,结果把婚事一拖再拖。这次董德显休假回家,就是准备把龙均爵的未婚妻带来部队举行婚礼的。日记上写的“连长一连来了两封电报”,就是指的这件事。我刚把日记放回原处,可巧龙均爵急呼呼地奔进宿舍来。我奇怪地问:“你大白天怎么有空回来?”他说:“工程进度太快了再给我们几张新定型图吧!”他说:“你这人,人家急,你一点也不急。”我又重复了一句“等待以后吧!”他这才意识到我是拿他写的日记开玩笑,便把我追了好一阵,还威胁说要捶我的脑袋。以后他负责施工的那个涵管分队工程进展越来越快,他来催施工图的次数也就更加频繁。在这段时间里,他回宿舍休息的时间越来越少,有时干脆整夜不回。

10月中旬的一个早上,他在工地上组织一次突击施工,刚回到宿舍,就忙着卷铺盖。我看他平时那双灵活有神的大眼,此刻却布满血丝,就疑惑地问:“你爱人真的是从东北来了?”他先是一愣,突然爽朗地笑了起来:“你以为我要搬到新房去住?看你想到哪儿去了。这年头谁都争上游,我们那个桥涵分队搞了几次突击,还是落个中游,大伙都想争这一口气。分秒必争,我决定搬到民工队那里住了。”他不让我送,临走,又满怀激情地说:“同志,你在纸上画的很快就要全部真实地出现在九龙江上了。好好干,劲头要足,情绪要饱满,有空,就到我们工地上来看看。好.再见了!”

谁想得到,这一次分手,却成了永别!半个月后,也就是11月9日这一天,优秀共产党员、人民的好儿子,我最亲密的战友龙均爵同志,在福建省漳平县大深,为了扑灭山火,抢救国家资财,光荣地献出了自己的生命。

打从认识龙均爵起,我就不断从同志们那里听到许多关于他为了革命,出生入死的故事。在朝鲜战场上,有一次,敌机把两枚定时炸弹扔在新修好的大桥旁,排架和桥面也炸坏了几处。 一辆辆载着军火物资的列车被卡在桥那边,不能及时开往前线。 在这个关键时刻,龙均爵挺身而出,抱起随时都有可能爆炸的定时炸弹。把它放到安全地带,保证了铁桥的及时修复和列车的畅通无阻。又一次,龙均爵和战友们正在抢修一座桥梁,防空兵突然发出信号,人们迅速跑向防空洞。龙均爵回头一看, 一些工具还零零散散地丢在桥上。他心想,工具就是铁道兵的武器,炸坏了就会耽误架桥时间。他立刻折回桥上,刚把工具拣整齐,四架敌机已窜到头顶,咣咣咣地甩下好几个炸弹,紧跟着又是一阵猛烈扫射,水花和着碎石不断迸射到他的身上。他明知道前面五十米就是防空洞,只要他跃进几步,就可以脱离险境,但为了不让敌机发现同志们隐蔽的地方,他一直匍匐桥边上,纹丝不动地坚持到敌机飞走了,才又同战友们一起突击抢修。另一次,山洪暴发,把许多架桥器材冲走,眼看着一根根粗大的圆木被两岸的礁石崖壁撞击得粉碎。为了打捞圆木,龙均爵奋不顾身地跳进急流中,尽管他腰间系着保险绳,凶猛的浪峰,驮着一根根流星般飞驰而来的大圆木, 一连几次把他掀到水底下去;岸上拉绳的同志们, 一会儿为他着急, 一会儿为他打捞出一根根木料而欢呼。经过一个多小时的搏斗,他打捞出不少木料,安全地回到岸上。这样一位经历过千难万险的钢铁战士,这样一位在敌人疯狂的炮火中受到洗礼的英雄,如今为了社会主义建设事业光荣地献出了宝贵生命。

噩耗传来,我同许多战友立刻奔向发现龙均爵遗体的地方。沿着崎岖的山径,绕过几个山头,便看到眼前一片被烧焦的山林:合抱的树木,枝叶全被烧光了,剩下黑乎乎的树干;地面上铺了一尺多厚的灰烬,路也看不见了。前来瞻仰龙均爵同志遗体的同志很多,在一个陡坡下面有几个民工正在向人们叙说龙均爵烈士英勇救火的情形,他们都是跟龙均爵第一批跑到火场的。从他们口里,我们才晓得,失火的前一刻钟,龙均爵同志才刚从工地下来,原是准备去车站迎接远道而来的未婚妻的,刚换好衣服,山林就起火了。龙均爵立刻叫报信的民工去通知各分队长,自己又打了电话向上级报告了火情,然后便带着附近的民工首先冲向火场。 一路上民工们劝说:“救火也不差你一个人,还是接你爱人去吧,人家新来乍到,人生地不熟,可别让她等急了。”有的说:“对,等一会儿,人就会来齐了,你今晚还要举行婚礼,也得去准备准备呀!”龙均爵边跑边喊:“结婚是个人的事,晚一天也没啥。晚一会儿救火可不行!”龙均爵从小是在山里长大的,又加上平时喜欢锻炼,爬山跑路都是好手。当民工们跑到刚才说话的陡坡下面时,龙均爵早已只身攀上崖顶,顺着另一条山脊抢到火路前边去了。那时风又紧,草又枯,火烧得非常快,火苗蹿起几丈高,即便距离几十米,也会把人呛得张不开口,换不上气。这几个民工转眼就看不到龙均爵了。

我顺着民工们指的方向看去,那个崖顶如今也已经被大火熏黑,那里离地面有五六丈高,陡壁上除了覆盖着一层薄薄的草灰之外,连个踏脚的地方也没有。我们只好绕过它继续向前走去。

龙均爵的遗体躺在离先前我们看到的那个崖顶还有二里多路。他身上的衣服已全部烧焦,只有一只解放鞋还比较完好,另一只也只剩下个鞋底了(后来,这双烧剩的鞋子,作为烈士遗物保存在中国人民军事博物馆里)。在烈士遗体的山背后,是潘洛铁矿和509地质勘探队的汽油和机械仓库。许多参加那次救火的人都说:“大风与火苗正是从这里朝山背后刮去的,是最危险的地方。”很明显,龙均爵跑得那么快,正是为了截住这个火头,使大火不得向仓库和铁矿蔓延。

看着他的遗体,我不禁流下了眼泪。

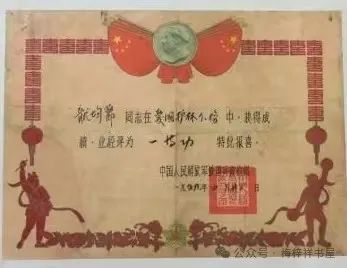

为了表彰龙均爵英勇无畏、舍己为公的精神,铁道兵第三师党委特给他追记一等功、并举行追悼大会。铁道兵和福州军区领导机关号召全体同志向他学习,做祖国和人民最忠实的捍卫者、建设者。《 铁道兵》报和全国许多报刊都宣传报道了龙均爵的英雄事迹。中国人民解放军总政治部组织部还出版了《党的好儿子龙均爵》一书作为部队党员读物发行到全军连队。

这是内务部长钱瑛同志写的一首哀悼龙均爵烈士的诗,表达了千千万万革命战友对龙均爵烈士的敬仰的心情。每当我工作上、学习上稍有懈怠的时候,龙均爵同志那张黑黝黝的脸,那双灼灼发亮的大眼,又仿佛浮现在我的面前,他仿佛带着疼爱和责备的神情,对着我说:“你啊!”我感觉得到,我最亲密的战友龙均爵同志虽然牺牲了,但他仍然无时无刻不在我的身边,鼓励着我,鞭策着我,永远向前,再向前!

(原载《铁道兵,回忆史料》)

图片由作者提供

(本版编辑: 老粥)