王端阳与铁道兵的情缘(上)【原创】

“情缘”这个词用的比较俗,我想不出有更好的词来表述王端阳与铁道兵的关系。

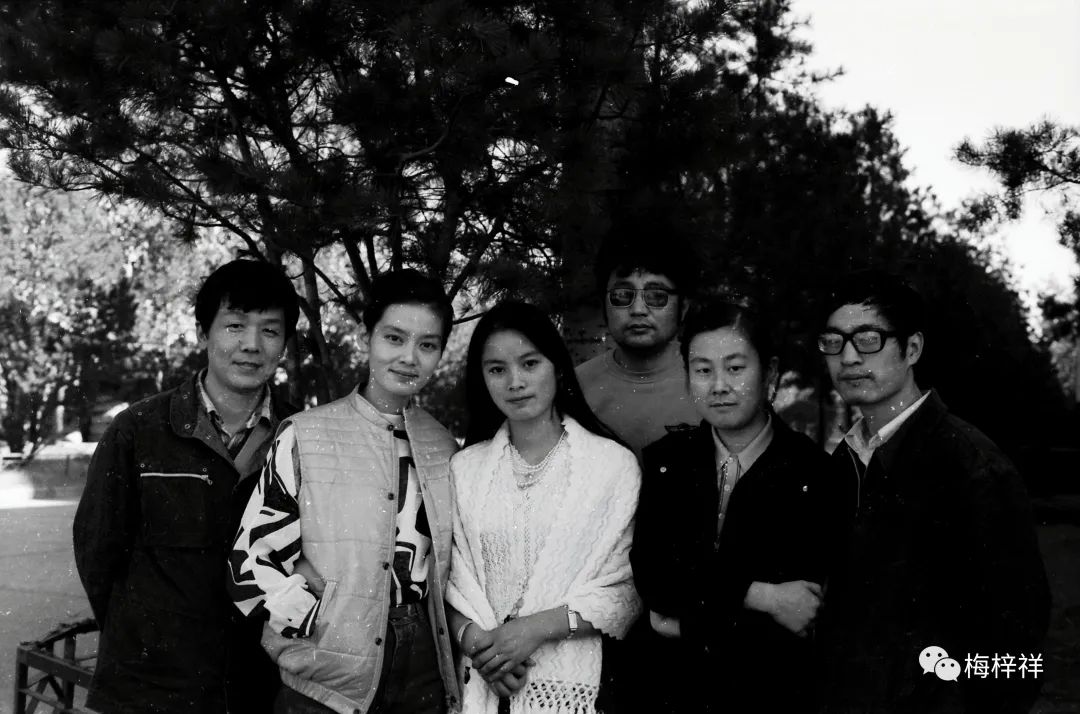

王端阳1979年由昆明军区调入铁道兵文工团,从事文学创作,直到1984年兵改工调离,在铁道兵5年“兵龄”。他是铁道兵作家。他根据冯复加创作的反映铁道兵引滦入津的报告文学《没有新娘的婚礼》改编同名电视剧(上下集),在央视播出,导演之一是拍《顽主》的米家山(潘虹前夫)。铁道兵引滦入津报告文学集《地球上留下的痕迹》,选入他的作品《让大家放心的人》。他有“家传”写日记的习惯,日记里写了多篇铁道兵部队的大事小情。这些成就分量可不轻啊。 《没有新娘的婚礼》摄制组 ,左起:王端阳、潘虹、玉妲(女主角)、米家山(导演)。

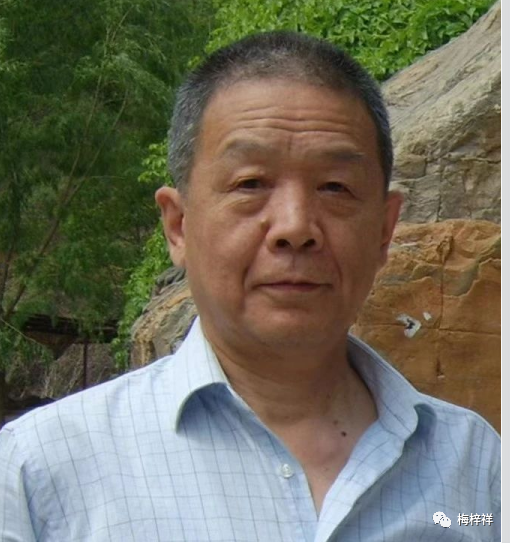

王端阳的父亲王林与铁道兵有缘。

王林是大作家、名作家。所谓“名”,是相对的,有的人名噪一时,浪得虚名,人死灯灭,作品与人俱被人遗忘。王林曾出版长篇小说《幽僻的陈庄》《腹地》《站起来的人民》《一二·九进行曲》《叱咤风云》等;其中长篇小说《腹地》产生很大影响,也是新中国成立后第一部被错误批判的长篇小说。无论作品的数量、质量,王林在现、当代作家中都是最优秀之列。

这样一位卓有成就的作家,在杨连第尚未“出大名”时,就写过以杨连第为故事原型的中篇小说《东西南北》,是中国作家写杨连第的第一人。

王端阳可谓是两代人与铁道兵的感情。

说“感情”,这不是套话,看王端阳的一段日记吧:

“开始我用的是战友,可突然感到我还不配,我到铁道兵时间很晚,去了没多久就赶上铁道兵要划归地方。当兵十几年,我先后去过野战部队、边防部队,说实话,最艰苦的还是铁道兵,当时都习惯地称他们为‘老铁’。我没为他们做过什么,很是有愧!”

铁道兵之尊贵,在王端阳的心中,似乎不写出几部作品,不汗流浃背去打风枪、开推土机,就不能享用“铁道兵”的无尚荣誉。

我与王端阳老师也有缘。

我和他曾在一个大院工作过,许是见了面不曾招呼。他与原铁道兵文化部冉淮舟老师交情好,签赠的书籍,由冉老转交我几本。他新近出版的图书《我的八十年代》,写序的丁东、杨浪,是我“一见如故”的人——仅见面一次。也喜欢收藏的作家杨浪先生编发了我的长篇通讯《穿越兴安岭》,发表于《中国青年报》头版头条,在我评职称时发挥了作用。出版家丁东老师与我在一个群,一次聚餐,获知他策划出版的图书,开启民智,多是我珍藏的重要书籍,立时膜拜。

刚刚过去的6月,我参加北大“文献史料的收藏与使用”学术研讨会,获赠由王端阳整理编纂的两册百万字的《王林日记》,听到历史学家王奇生的嘉许。快慰。

王端阳,出身名门,当知青,多年军旅生涯,替聂卫平撰写的传记《围棋人生》,被聂大师称“我唯一认可的自传”,还有多部散文集《笔留犁痕》《灯下拾穗》等。影视除《没有新娘的婚礼》外,编剧《红象》,由田壮壮、张艺谋大腕拍成电影,被称为“第五代导演的第一声吼叫”。他居住的北京帽儿胡同45号院,文坛几代人集聚地,他的亲和力得以结交众多“大事”。他的《我的八十年代》,被誉为“八十年代文化史”。一通百通,他还在北京798艺术区举办过个人摄影展览。

我推介王端阳老师的报告文学《让大家放心的人》,选自反映铁道兵引滦入津的报告文学集《地球上留下的痕迹》。

作品不到6000字,写参加引滦入津工程施工的铁道兵机械连的修理工林裕兴。喜欢写作的朋友应该看看,作者遇到的“困难”,被采访的对象“挖掘”不出先进事迹,我们都感同身受。平凡的林裕兴没有故事,但作者多次听到人们说林裕兴让人“放心”,于是穷追不舍地采访,生花妙笔,一个有血有肉、有情有爱,更有技术与责任的“老兵”形象巍然矗立,让人肃然起敬。

做一个让大家“放心”的人,这个标准不低。

另外,王端阳也是眼力见——了得:林裕兴所在的机械连,是铁道兵35年历史上被授予英雄称号的16个单位之一——“机械管理标兵连”,林裕兴又是机械连“举足轻重”的人,这是必须写、应该写的啊!

让大家放心的人

王端阳

说实话,当我刚采访他时,并没有多大的兴趣。

他太一般了,一般得就像一面墙壁中的一块砖头,看不出与别的砖头有多大区别。

在引滦工地涌现出大量的英雄人物,有的气吞山河,有的慷慨悲壮,而他呢?我从团采访到连,又从连采访到团,从上到下都说他好,可是一问到具体事例,却又都说不出来,甚至连一句“像样点”的话也没有。

也许他不是一个英雄,因为他既没有惊天动地的业绩,也没有充满时代精神的豪言壮语。难怪一个记者在听了他的事迹之后走了。

我也无法掩饰自己的失望。这次采访任务是完不成了,更何况他本人又回广东探家去了。可是又总感觉有一种东西在隐隐地牵动着我的心。是什么呢?我怎么也无法捕捉到它。

一定要解开这个谜,哪怕它就像一加一等于二那样乏味。也许正是因为这个原因,我再次来到八连。

八连就驻在景忠山下十四号支洞旁边,横穿燕山的引水隧洞就在它脚下几十米深的地方通过。这是一个宏伟的工程,可是在八连的驻地,却看不出任何宏伟的迹象。他们有成千上万吨的钢材和水泥,可是,他们住的却是帆布帐篷,只砌了一圈齐腰高的围墙;他们有最优秀的施工力量,可是这些营房却是请民工修建的,质量低劣。

“这就是咱们‘老铁’嘛!修那么好有什么用,说不定什么时候又得搬家。”指导员何清向我介绍道。

当我向他讲明来意,他竟面露难色:“就那么些了,我也讲不出更多的东西来了。我们八连是机械连,机械连你可不知道,就像个受气的小媳妇儿,总得提心吊胆地过日子。机械不坏什么都好说,机械一坏,营里、团里、师里的电话就来了。轻则挨顿批,重了就要通报……”何指导员说到这里,突然觉得不应该向我“诉苦”,便歉意地朝我一笑,“一会儿我还要到工地去,老林不在,心里就更不放心了。”

这个老林,就是我所采访的对象,他叫林裕兴,一九七一年入伍的老兵,一九七七年改为职工,一直跟随着连队。

何指导员走了。看来没有多大希望,我也必须“转移阵地”了。

从连部出来,正遇见营长匆匆走来。他戴着安全帽,穿着长筒水靴,浑身上下湿淋淋的,显然是刚从隧洞里上来。

打过招呼后,我问他有什么事这么急,他第一句话就说:“到机械连看看,林裕兴不在,让人真不放心。”

又是一句“林裕兴不在,让人真不放心。”昨天在团里,装备股的同志也向我说过这句话。这是采访几天来,我所听到关于林裕兴的最普遍,也是最高的评价。

让人放心,多么平淡无奇的评价呀!这同那些英雄人物比较起来,更加显得黯然失色。

可是当一个人不在,竟然使得连、营、团那么多的人感到不放心,那么这个人也就绝非无足轻重,他一定具备着某种特殊的作用。

林裕兴在机械连一定是个举足轻重的人。

看来我现在需要的不是进一步采访,而是根据几天来所得到的材料,对这个人物进行深人地思索。

八连是从江西千里迢迢赶到引滦工地的。说到搬家,机械连的“包袱”最重,光是施工用的机械就有一百二十多台,最小的也有几百斤,大的要有几十吨。接到命令,他们就星夜兼程赶赴工地。机械经过几千里的转运和多次的装卸,难免不发生磕撞、损伤,能否保证施工及时使用,保证水、风、电及时送到隧洞里,师部真有点担心。必须对施工部队的各机械连进行一次全面的、严格的机械检查。

师部抽调最有经验的干部和工程师组成检查组,来到八连。

八连的机械维修主要由林裕兴负责,多年来这已经是一个没有明文规定的规定。

八连的机械维修一直保持先进,一九七八年曾被铁道兵命名为“机械管理标兵连”。

这一次,标兵连还能保持荣誉吗?

按照检查条例,汽油机必须在五分钟内发动,柴油机必须在十分钟内发动,每件机械不能缺少一个螺丝,每个螺帽必须拧紧……

这里必须补充一句,八连的机械大部分是老掉牙的。就拿压风机来说,一共四台,最老的一台是一九五三年参加抗美援朝的老产品,最新的一台也是一九五八年出厂的。这样的机械别说是零件,就是螺丝都很难配到,原来是准备退役处理的,可还是被林裕兴留下了。

检查组的组长看着手表,俨然像一个铁面无私的执法官。“开始!”

汽油机在五分钟内全部发动。连队干部松了一口气。

检查组长不动声色,从一名修理工手里接过一把活扳子,朝机械棚里走去。他的目光从一台台机械上巡视而过。这是一副内行的目光,也是冰冷的目光,因为科学往往是冷酷无情的。

人们又开始紧张起来了!一百二十多台机械,有上万个零件,更有数不清的螺钉,万一有哪一个没有拧紧呢?

组长向坐落在墙角的那台一九五三年出厂的压风机走去。他很内行地蹲下来,拿起扳子使劲拧里面的一颗螺帽。螺帽纹丝不动。

组长仍不甘心,又连拧了几个。所有的螺帽就像铆上一样。连队干部、战士终于露出微笑。

组长并不承认自己的“失败”,似乎非要找出点毛病才肯罢休。不过当他从机械棚出来时,有点“泄气”了。忽然,他发现在修理棚里还放着一台待修的机械。

连长急忙解释:这台机械已经给了五十四团,坏了,是前天刚拉来让八连帮助修理的。

组长不听他多说,让把机械档案拿来。这是工作中的疏忽,当这台机械调出的时候,档案并没有马上转走。既然有档案,当然就要算在八连的编制之内了。结果,机械完好率没有达到百分之百。

尽管检查组组长不露声色地离开八连,他心里却十分满意。如果每一个机械连都是这样,那师部就大可放心了。

五十年代的机械无论如何是不能适应这八十年代的工程了。工程指挥部给八连调来一台可拉四个翻斗车的双道卷扬机。

这个家伙可真大呀!一个架轮五百多斤,一根主轴二百多斤,滚筒就更大了,有七吨半。过去别说是连队,就是团、师也没见过这么大的卷扬机。战士们发出啧啧的惊叹声。

随着机械运来的,只有一卷图纸。营长发愁了,吃不下饭了,睡不着觉了。这么个大家伙,怎么安装呢?光是起吊那些零部件,就得有一台十五吨的起重机。现在起重机正在别的营使用,团里正式声明调不过来。还有六十多方的混凝土基础,还有令人讨厌的轴瓦,还有……这些都还好说,最主要的还是没有技术人员,那些图纸谁能看懂呢?

营长又想到林裕兴,只有压压他了。这倒不是营长有意压他,而是时间和任务在压营长呀!

林裕兴接过图纸,只说了声:“试试看吧!”那口气似乎没有多大的信心。这要在那浮夸的年代,高呼口号的年代,首先就是革命精神不足。可是,现在已经到了实事求是的年代,说实话的年代。

“试试看吧!”营长也这么说。林裕兴毕竟只是个修理工,愿望是不能代替实际才能的,主观也不能代替客观。这个规律就像钢轨一样冰冷无情。

但是愿望却能激发人的干劲去掌握现代科学。

他们试了,用直径三十公分的红松搭了个吊装架,安上滑轮,硬是把七吨半的滚筒吊了起来。

他们试了,用报废的军用梁支起了天轮架。他们试了,自己用刮刀一刀一刀将轴瓦刮了出来。

可是,他们人瘦了,眼睛凹进去了,身上被太阳晒掉几层皮。特别是林裕兴,有一天中午食堂吃天津人民慰问的大鱼,他直到干完手中的活才回去,只喝到一口鱼汤。

少吃一块鱼肉有什么了不起!对于营养过剩的人来说,多吃一块鱼肉是一种负担,所以他们“基本吃素”。可是,对于这些每天要干大量体力劳动的战士来说,特别像林裕兴这种已经消耗了过多的热量,而又得不到及时补充的多病的身躯来说,那可真应该让他好好地吃一次鱼。难怪他经常发病,抱着头疼得在床上打滚,就像孙悟空被念了紧箍咒。他发烧三十九度八,头一天还在吊瓶输液,第二天烧没退又跑到工地。这会儿你就会对他没有吃上鱼肉感到心疼了。

卷扬机提前四十天安装完毕,第一次试车就成功了。营长安安稳稳地睡了一觉。但是意外的事故又惊扰了营长的好梦。

引滦入津工地。

一九八三年元旦下午,天津一辆拉水泥的重车滑坡,将路边的高压线水泥电杆撞断,顿时五十二团的三个支洞、六个工作面全部断电,机械停止了转动,隧洞内漆黑一团。抽水机一停,隧洞内的地下水不断上升……

工地瘫痪了!每个小时,国家要受多少损失啊!

消息从团里报到师里,又由师里报到工程指挥部。总指挥下了命令,务必于二十四小时内接通电源。

整个部队都发动起来。团长亲自打来电话,问有没有紧线机。装备股长亲自到材料库领料。

八连连长亲自带着电工班赶到出事地点。十五吨大吊车也火速赶来……一切都为抢修高压线大开绿灯。

此时,林裕兴正在参加一排长的婚礼。他刚举起酒杯,电就断了,马上意识到事态的严重,没有等到命令,就首先发动了备用发电机。这点电当然不能解决问题,但对于照明、带动抽水机都是必要的,否则隧洞就会被地下水淹没。

接着林裕兴也到了出事地点,对连长说:“我不懂电,给你们打打下手。”他留下了,需要什么零件,他马上去找,去加工,一直和大家战斗在一起。

这一天夜里,老天爷似乎要特别试一试战土们的筋骨,把气温下降到零下二十多度,还刮起了呼呼的西北风,人站在高空,被风吹得来回打晃。

当太阳又升到头顶时,电源接通了,机械又转动起来,发出轰轰的响声。连长松了一口气,好像卸下了千斤重担。

团长打来电话,祝贺抢修成功。

只有营长还在犹豫,到底放不放林裕兴回家探亲呢?从工作需要讲,他当然不愿放他走,可是他又不忍心不放他走。林裕兴毕竟不是一架机器,他也是一个人啊,而且他还是一个丈夫,一个父亲。

做为一个丈夫,他有一个善良多病的妻子。做为一个父亲,他有两个幼小可爱的孩子。

这种长期两地分居的滋味,营长是深有体会的,何况现在农村实行了生产责任制,家里只有他爱人带着两个孩子,缺少劳动力。每次林裕兴要求探亲,都是在农忙的季节,是回去帮助妻子种责任田的。秋收的时候,营里正在组织大干,没让他回去,一直拖到现在,南方又快插秧了……想到这里,营长一阵心酸。对,这一次说什么也不能再拖了,那样既对不起林裕兴,也对不起他的妻子和孩子。

营长拿起电话,通知林裕兴,他可以马上回去探亲。

林裕兴说:“等我把机械维修好了就走。”

营长终于控制不住自己的泪水。一个当了将近三十年兵的军人居然流了泪。

林裕兴果真在走的头一天晚上,一直干到深夜十二点,并把两台机械可能发生的故障,交待给修理班长。就这样,他连一件干净衣服也没换,早上六点钟,踏上了回家的路。

引滦入津引水隧洞

从林裕兴走的第一天起,营长睡觉就不那么安稳了。

一阵电话铃响把营长惊醒,他抓起电话:“出什么事了?”“抽水机坏了。”

要是往常,营长马上会说:“林裕兴在吗?”对方总是回答:“在。”他就可松口气。如果问题不严重,他还可以继续睡下去。可是今天不行,他对着话筒说:“知道了,我马上去。”于是营长钻出温暖的被窝,穿上冰冷的水靴……

在思索中,我不断地在脑子里勾画着林裕兴的形象:他一定是个很壮实的小伙子,精力充沛,浓眉大眼……

何指导员一听笑了起来:“那是导演挑选演员,老林可不是那样,他一看上去就像有病,瘦瘦的。平常总是穿着满是油污的工作服,戴顶破草帽。卖冰棍的小姑娘看了《阿O正传》后,都管他叫阿桂。”

显然是缺乏英雄的形象。

“他有照片吗?”我产生了一种要见见他的强烈愿望。

“有,在他屋里的玻璃板底下。”

何指导员带我走进林裕兴的房间。

这时春节刚过,家家墙上都有各种喜庆的年画和挂历,可是在他的小屋里,却挂了四张大大的机械图,占满了整面墙壁。何指导员指着“活塞式压缩机润滑冷却系统图”和“二行程汽油发动机工作原理图”说:“这是目前连队正使用的两种新型机械。”

我又朝整个房间扫了一眼,除了一张单人床和一张桌子外,只有一个木箱和一个不大的书箱,再有就是工具箱了。被子和褥子捆成一卷,摆在床上。

“这就是他全部的东西?”我有点不大相信。

“就这些。”当了十二年的大兵,全部家当就是这些。

“唉!”何指导员也叹了口气,“说真的,老林总不走运。他是我们连队的老标兵,立过四次三等功,一九七七年准备提干,上面突然下来个文件,他超龄了。可是部队又舍不得放他走,于是转为职工。不到半年,实行志愿兵制度,他又吃了亏。现在每月工资四十七元三角,还要自己交伙食费、买衣服,钱比志愿兵少得多。这次到引滦工地,规定每个战士有十五元水利补助,可他是职工,没有。有的战士给他算了一下,他的工资甚至不如一个新兵。”

正是因为经济紧张,林裕兴当兵十二年,家属只来过部队一次,那还是在江西,路途近。现在从广东到北京,光路费就得一百二十多元,而职工家属的路费是不能报销的。

难怪他抽的烟都是二角六分一包的“蜜蜂”牌。

林裕兴又显得不是英雄了,他居然为钱的事发起愁来。妻子打来电报,家里需要买化肥,娃儿又生了病。

他一个人躲在屋子里,用手捶着脑袋哭了。这眼泪被一个新兵发现,他奇怪了,老林居然会哭。

可是当林裕兴看到隧洞在一米一米掘进时,他又笑了。这就是“老铁”的性格。

引滦工程任务又在一个月一个月地提前,这可以为国家节约几个亿。几个亿到底有多少?有的说用十元一张的人民币接起来可以绕地球一圈,有的说都换成硬币,要拉一火车,这都是战士们瞎猜,没有必要去考证。可是,他们自己却从来没想过从中去提成多少。

在金钱面前,他们的态度就是这样高尚!

玻璃板下面压着一张林裕兴的照片,他确实像何指导员讲的那样,一副病态。在他的旁边是一个广东姑娘,长得并不漂亮,但是贤惠、端庄,还带着一种农村姑娘所特有的坚韧表情。

在这张照片的下面是一张两个孩子的合影,大一点的坐在小板凳上,小一点的还不会坐,只好放在一个洗脸盆里,两个可爱的孩子正在盼着爸爸早点回去。

但是,他现在只能把这么一个贤惠的妻子丢在家里,并把生活的担子全部压在她的身上,他只能把这么两个可爱的、弱小的孩子暂且甩下不管。

一个普通的铁道兵战士能够这样做,不是极其难能可贵的吗?

“连队里多有几个这样的战士,就让人放心了!”何指导员不无感慨地说。

放心?是呀,我现在才理解“放心”这两个字的重量:我望着玻璃板下面的照片,可是他们又多么让人惦记啊。

正是怀着这种复杂的心情,我告别了八连。遗憾的是我没有见到林裕兴同志。

走出营房,高大的天轮架正在转动,抽水机正在往外喷水,统计员带着一身泥水从斜井跑上来向何指导员报告:“隧洞提前打通了!”

我突然产生一个想法,应该告诉天津人民:放心吧!有这样的铁道兵战士,你们一定能早日喝上甜甜的滦河水的!

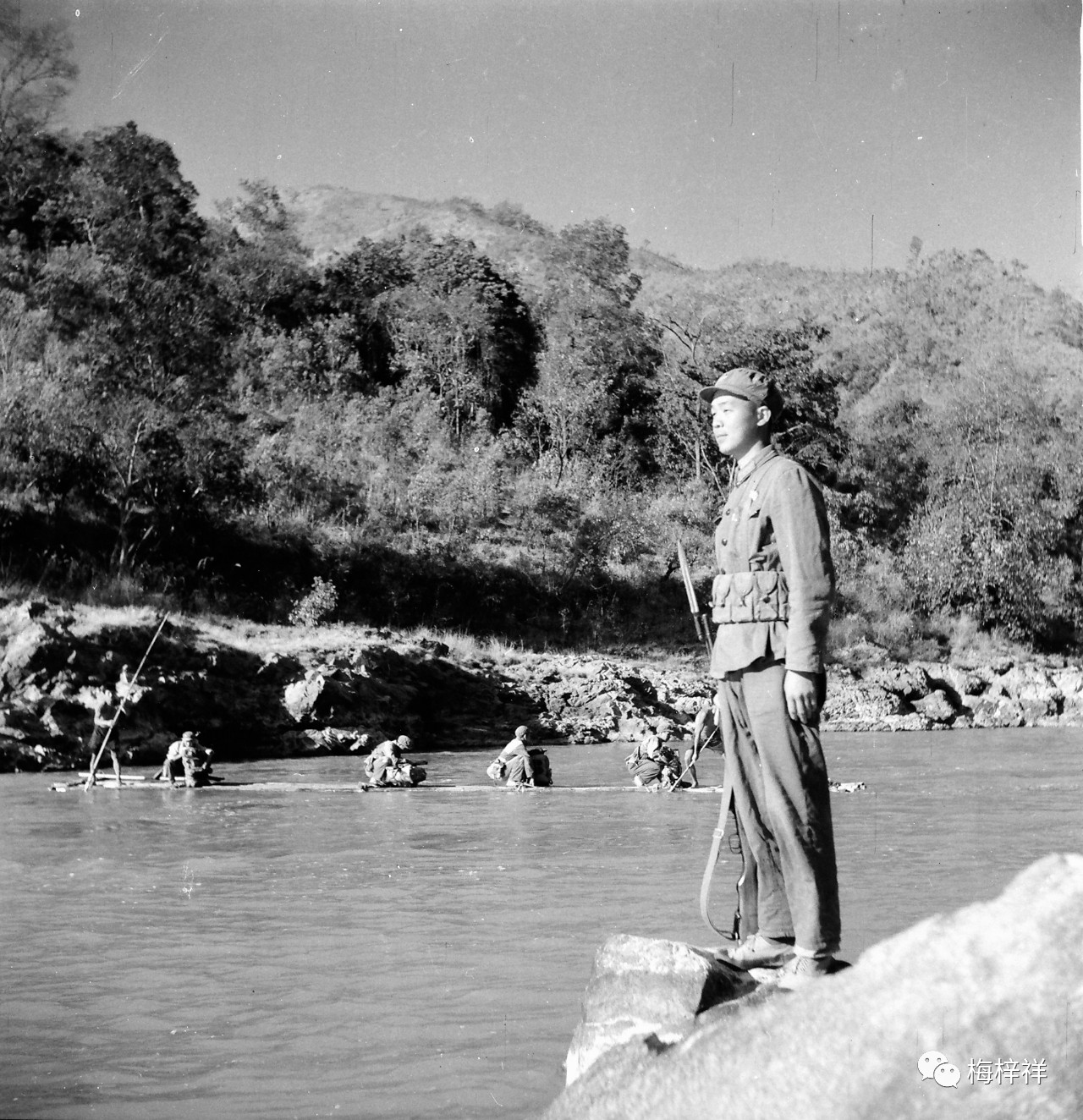

王端阳野营拉练过龙江。

王端阳著作之一。

王端阳在昆明军区文工团饰演的蒋介石。

编辑:开门见喜