春节在中华几千年的文化积累与传承中,已成为一个盛大的历史文化传统,在炎黄子孙心中有着神圣不可替代的地位。拜年是中华春节文化的传统延脉,是我国民间的传统习俗,是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式,在乡村、城镇,更是春节的重要礼仪。

拜年习俗的由来,传说是人们为了避开腊月三十晚上觅食的年兽,躲到初一早晨才出门。始于何时,明田汝成《熙朝乐事》:“正月元旦,夙与夙兴,啖黍糕,谓年年糕,家长少毕拜,姻友投笺互拜,谓拜年。”拜年不会始自明时,说法各异,反正源远流长、经久不衰;各地拜年仪式千差万别,但主题一样,都是辞旧迎新,互道平安,祝福吉祥。

随着科学技术迅猛发展,随着社会生活节奏加快,拜年礼仪不断演变。由邮寄贺卡到电话、电报,由发送短信到微信、抖音,方法越来越便捷,受众越来越广泛,形式也越来越丰富多彩,但篆刻在我心灵深处的,还是儿时那走家串户、登堂入室的拜年。拜者与受拜者近距离互动,没有网络掩饰下的故作姿态,一颦一笑都真真切切,温馨盈盈。

在我的老家白蒲镇,拜年是很有讲究的。

拜年是祝贺新年,祈祷风调雨顺、顺逐康乐,因而只能从初一开始,没有提前拜年之说。欧阳修之后裔元代史学家、文学家欧阳玄(1274~1358年),曾经在其作品《渔家傲》中云:“绣穀雕鞍来往闹,闲驰骤,拜年直过烧灯后。”欧阳玄认为,春节从初一到十五,是拜年的最佳时段。民间也有谚语“有心拜年,十五不晚”之说,但一般都在新年初一到初五,十五之前走亲访友为拜晚年,拜晚年属避免遗憾的应急或补救性质,时间太晚有心不诚之嫌。拜年而需遵从一定的顺序,“初一崽,初二郎,初三初四拜姑娘”,秩序颠倒会被人笑话为“不懂事理”。

上世纪六十年代,虽说我家也是穷得叮当响,但父母靠理发手艺还能勉强糊口,春节前勤劳的父母总会省吃俭用,给大姐和大哥扯上两块新布,由母亲亲手给上面的哥哥姐姐们制作新衣,可谓是“新老大,旧老二,缝缝补补是老三。”轮到我这个人瘪落儿就惨了,母亲把哥哥们嫌小的半新衣服把我改制“新”衣。

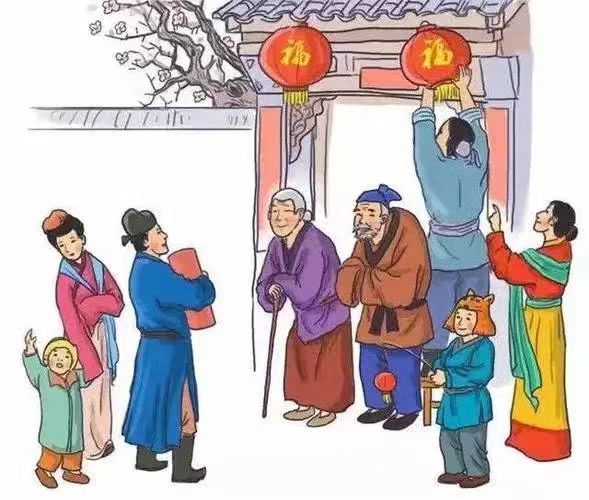

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”大年初一,贪睡的我们也会起个早,换上母亲年前给我们置办或翻新的衣服,洗漱干净后,由大姐吴凤兰、大哥吴凤虎领头,兄弟姐妹齐展展跪在堂屋占店面角落的神龛前,向“天地君亲”,向爷爷吴克琪的牌位三磕头,磕头时,我们都屏声静气、神情专注,额头磕至地面,以示虔诚,一边磕头一边蠕动嘴唇,默念着先天就想好的祷词,祈求先祖们庇佑。

拜完爷爷牌位,再按辈分依次拜奶奶和父母。初一这天,常年与雄鸡一样早起的长辈们,却破例“赖床”不起,寓意安享清福,我们就到床头请安叩拜,祝福长辈们健康长寿。奶奶、父母便乐滋滋在我们的簇拥下起床穿戴。奶奶用长满老茧并有凸起血管筋的手掌依次抚摸着年前父亲帮我们理发好的脑袋,反复念叨“祖宗保佑:快快长大,快长快大!”然后从贴身衣兜里掏出事先准备好的六张一角钱新票,给我们兄弟姐妹六人压岁。接着母亲也从衣兜里掏出六张皱皱巴巴的角票,分发给我们。我知道这是父母腊月里起早贪黑给顾客理发的辛苦钱,来得不易。大年初一才会有的压岁线,是长辈们难得的大方。从长辈手中接过两张角票,我们兄弟姐妹个个欣喜若狂,那时候几毛钱能买几串鞭炮或几颗“把把糖”,对我来讲,能买一本小儿书或租好多次小儿书看。

拿到压岁钱,我都喜欢依偎在奶奶的怀里,用小手轻轻地捏着奶奶手上凸出的血管筋,一个劲地叫着“奶奶、奶奶”,我生下来就没有看到爷爷,因此对奶奶特别亲热。奶奶也很喜欢我这个最小的孙儿。我退休之前去白蒲派出所,查白蒲镇革委会批准我下乡的档案时,竟意想不到看到一九六几年我家人员档案里有我奶奶信息,我在感叹家乡白蒲派出所的原始档案保存得那么久远的同时,为能幸运看到早已在1970年就去世的奶奶的出生年月等信息而感到惊讶。连我们后代都记不清的准确时间,派出所的档案里一清二楚。可惜,当时只是一目而过,没有请示拍照留存。当时看到奶奶出生时间的准确信息时,奶奶慈祥的面容瞬间在我脑海里闪现出来……

春节拜年,我们都遵循由内及外、由近及远的原则,初一在家拜祖先、家尊、姨妈(母亲的姐姐)、姨娘(母亲的妹妹)等宗族至亲后,就开始拜邻里。对面弄堂里的租小儿书的陈英大妈、鞋匠钱家、工人张同家、木船社的侯家,南邻居上海船厂退休的崔大爷及他的大房、二房太太,北邻居王家等一一上门拜年,祝贺新年快乐,来年发财。正月里,我们出门玩耍不管是遇到左邻右舍的熟人,还是遇到素不相识的陌生人,第一次相遇都会一边抱拳拱手,躬身作揖,一边说:“新年好,恭喜恭喜,恭喜发财!”

我家娘亲住林梓镇,正月里我们都会跟随着父母去林梓二位舅舅家、大姨妈家拜年。记得那时公路交通非常不方便,从南通经白蒲到如皋的班次,每天只有上下午各一班,车票非常难打,同学们家中有急事去南通或如皋,需通过崔晓燕同学在白蒲车站当站长的母亲开“后门”。我们穷,坐不起汽车。向北去林梓是乘开往如皋的“机机快”(轮船),在林梓下船。船票是一角钱,那时我人小灵活,利用我家孩儿多的特点,上船都是乘人多时检票员忙不过来,乘隙一“钻”,乘虚而入。有一年检票员查得严,我滑不过去,就跟着父亲沿河边步行去林梓,十几里路步行需三个小时左右,步行到亲戚家后我们只说:“是坐第二班机机快来的”,用自尊遮盖贫穷。“爬山涉水”去拜年,使拜年风俗的年味在我幼小的心灵中埋下了深深的印痕。

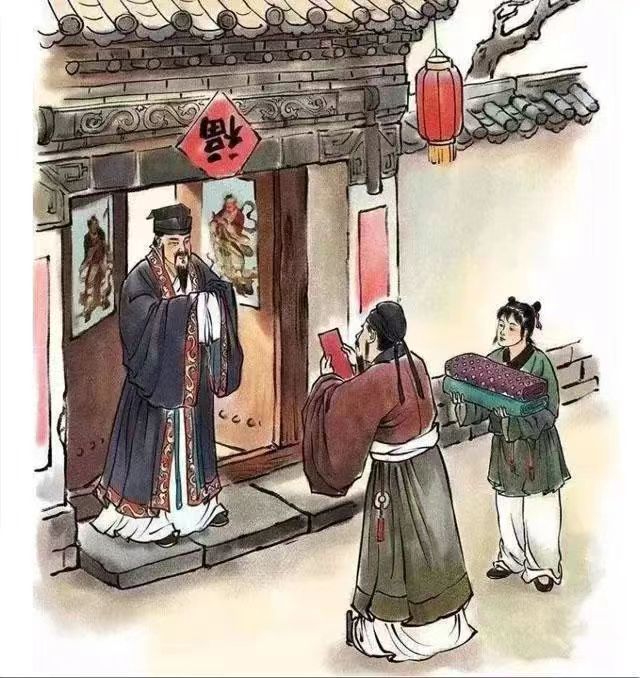

潜移默化的年俗文化,在我结婚后显现出来。退伍分配到罐头厂工作,经人介绍找了一个“金角落,银角落,不如一个城角落。”的乡办企业土地工的妻子,在开发区邓元乡落户。大年初二,作为新女婿第一次上岳父岳母家拜年,大都有“风萧萧兮易水寒”的悲壮。

按照祖宗传下来的习俗,婚后第一次拜年拜的是老婆娘家的房族,不论房族有多少户,一户一份年礼,每户都要设宴款待一次。我岳父兄弟多,每年正月里可热闹了,初二拜岳父岳母,第三开始拜二岳父李宏山、三岳父李宏轩、四岳父李宏明,那时我刚盖房,手头不宽裕,但上门拜年酒是必须要带的,因为几个“姨”(叔岳父,我们叫姨)都是“酒鬼”。岳父们也都尽显热情大方,农家人的腊肉及杀鸡宰鹅就是待客之道,而喝酒的标准就是“不醉不罢休”。

第一次拜年,喝酒时,岳父更是讲究公道,不仗势欺人,不以大压小,不以长压幼,见人一等分。岳父们都在村搬运装卸队,酒量大,饭量大,力气大。我们喝酒从来没有樽,没有觞,不用盏,而是用喝水的杯,到满就是半个“手榴弹”,第一杯都到满,后面全凭酒量论“英雄”。一开始吓得我望洋兴叹,然而随着你来我往,高潮迭起,酒至半酣,便忘记了辈分,忘记了自己是新婿,在酒精的刺激下,我飘飘然了,口不择言,信口开河,天南海北,古今中外,大放厥词,随兴挥洒,俨然像个博士。

见大家兴高采烈,酣畅淋漓地吃着喝着,气氛十分融洽,我更是无忧无虑,“畅所欲言”起来,竟把长辈们当作自己的学生,(1977年插队期间在白蒲中学代英语课)手舞足蹈给长辈们上起英语课来。

“Sit down,pleases!请坐下!”

“Look at the blackboard,pleases!请看到黑板!”

“Open your book,please!请把书打开!”

“Read after me!跟着我读!”

知道长辈们都听不懂,我边读边讲解单词的意思,边读边译成汉语。长辈们知道我酒喝多了,并不介意,但不肯再给我加酒。到是岳父咧嘴在笑,心里嘀咕着:呆女婿还做过教师,有点水平,毕竟是在国企坐办公室的,看来女儿嫁此人没有吃亏。从轻言细语到豪言壮语再到胡言乱语,我最后不言不语趴在桌上,岳父嘴一撇“新婿,喝酒不中用,还得培养!”满脸自得地说道。

以后几年,多了四个姨夫,岳父家轮流结束,我们姨父四人又轮流坐庄,十五之前基本不在家吃饭。正是从那时起,我学会了真正意义上的喝酒,在长辈们的熏陶下,在拜年的气氛中酒量大增,浓浓的春节味,拉近了与长辈之间,与同辈之间的距离,人间真情在拜年中充分得到显现。那时大家在酒桌上大多交流的是改革开放后的生意经,赚钱乐。彼此互通致富信息,增加了感情,更促进了平日里的互帮互助,大家手挽手,共同往前走!

春节是古人祭祀天地和祖先的时节。古人春耕秋种,靠天吃饭,他们相信自然界中有神秘力量在决定自己的生产和生活,所以岁末年初人们会举行祭祀活动,感谢旧年的收获,祈祷新年的丰收。古人崇拜天地,也崇拜祖先,因为他们坚信死去的祖先依然有亡灵存在,并具有保护自己的超自然能力,会照看自己和子孙后代。因此,春节是集祈福攘灾、欢庆娱乐和饮食为一体的民俗大节,是中国人的心灵驿站。而在节日里祭祀祖先并不是封建迷信,而是对祖先的感恩和怀念。

春节是阖家团聚的节日。中国人重视家庭的团聚和亲情的交流,平时再忙碌的人,过年也要回家,和家人一起吃年夜饭。春节牢固了家庭的伦理关系,也增进了亲人间的感情。而春节期间拜年,会使人们的社会关系得到调整与再造,促进了亲朋好友间的良性互动,这既是传统习俗的延续,也是现代社会的共识。

作为现代社交工具的微博微信,让人与人之间维系感情的手段多元化。更多年轻人拜年愿意宅在家中,发一条微博或是微信朋友圈,除了文字,还可以附上图片增加即视感,亦或是亲自录上一段语音祝福。浏览别人的微博或朋友圈,点个赞,留个言,回一个应景的表情,似乎每个人都可以融进他人的新年情景中,大家通过网络这个虚拟平台,轻松表达自己、联络感情。然而在我看来,“微时代”虽亮眼,但传统应历久弥新。住商品房后,上下楼梯或在路上顶面了,互相点个头的拜年方式,似乎缺少点什么……

“不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。”(明·文徵明《拜年》)今年春年,我虽和往年一样向战友、微友、等亲朋好友发送名种精美的拜贴,但我还是抓紧春节的时间,邀请一年未见的亲友,多年未见的战友到家中做客,在质朴中推杯换盏,在真诚中让年味更浓。

拜年,从脚步丈量到指尖飞舞,从笔墨纸香到现代通讯,留不住的是外形的承载,留住的是那份饱满的人情味。拜年不仅是春节“年味儿”的体现,更是人们交流感情促进友谊的最佳时段。让我们在面对传统的时候,多一份敬畏,用心去贴近传统,去感受和体味春节民俗中的温馨。

(仅以此文,向老家白蒲镇的父老乡亲,南街左邻右舍的亲朋好友,儿时的玩友,中小学的同学拜年!向第二故乡——开发区东风社区的亲戚朋友们拜年!向参加过呼伦贝尔大草原伊敏铁路建设的战友们拜年!祝大家兔年大发,“兔”飞猛进,前“兔”似锦,大展宏“兔”!)