难忘与父亲老战友薛乐义叔叔的两次相见

那是2013年令人激动和难忘的一件事,我的一篇关于父亲张加祥《立功的日子》刊登在2013年7月《老干部之家》杂志上。

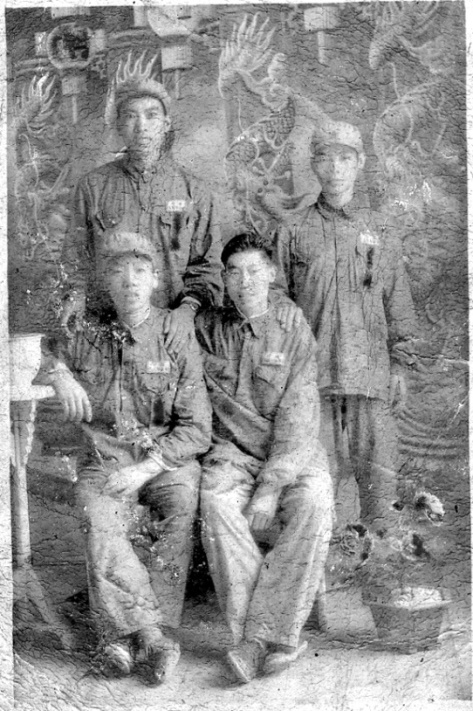

没想到的是,寥寥几字的小文章刊登后,父亲60多年前的老战友薛乐义叔叔从杂志上看见了这篇文章,便托《老干部之家》杂志社编辑部的工作人员打来了电话与我联系,他对工作人员说:他就是那张四人照片中其中的一人。

听到这个消息后我很激动,并把这振奋的消息告诉了远在广西的老兄。

8月12日,我们兄妹分别与薛老通了电话,通过与薛老交谈,了解到父亲和薛老是在抗美援朝出国作战时,在朝鲜战场分别的,由于当时的通讯不是很发达,加上部队工作流动频繁,从此后,他们再也没有联系上,再也没有见过面。

能找到父亲60多年前的老战友,我非常激动,也一直想去看看薛老和他老伴。

本人与薛乐义夫妇、儿子的留影

8月27日早晨,阳光明媚,我乘坐D6001次济南—青岛的车来到青岛,下火车后,坐隧道3路公交车到薛家岛青云山站下车,薛老和他的大儿子已在车站等候,不用介绍,我一猜就是薛老和他的儿子。

接着,我跟随薛老来到了他家,见到了他的老伴薛婶。刚坐下,薛老就拿出那本《老干部之家》(2013年第7期总336期)杂志对我说:那天我看见这篇文章,立即拿笔在上面写了“战友”两字。

战友情深似海,当我看着杂志上写着的“战友”俩字时,热泪盈眶,我被父辈这种战友情深深地感动了,也深深地感受到了父辈们的深情厚谊,“战友”俩字,字字重千斤,只有战友才有这种感情。

那年,薛老已82岁高龄,红光满面,声音洪亮,耳聪眼明,除了腿脚不很灵便,身体很健康。

薛老风趣地对我说:我这腿可能就是在部队行军打仗,跑路跑多了累的。他一直在部队工作,1984年铁道兵整建制划归铁道部,53岁的他办理了离休回到了原籍薛家岛生活。

他说:解放青岛后,1950年3月,他们32军96师287团从青岛城阳南下福建剿匪,经常在深山密林中搜索土匪,有时几天几夜都不得合眼、不得吃饭,大部分靠竹笋来充饥,实在困的不行就用当地老百姓的破席子往地上一铺就睡着了。

有一次,他们睡醒后卷席子才发现,不知什么时候身下压死了一条蛇都不知道。可想而知,当时的条件是相当的艰苦。

薛老和我父亲是一个连队的战友,感情很深。当他听说我父亲在06年去世了,他为没能见到我父亲感到深深地遗憾。

他说:那天看到这篇文章,我准备去看你父亲的,要是你父亲还在世的话,我们能有几天几夜也说不完的话,你父亲也肯定会在我这里住下的。

他还说:没能见到老战友,但见到了老战友的孩子我也很高兴。

是啊,父亲和薛老一起解放青岛、一起南下剿匪、一起抗美援朝,他们同生死共患难,在枪林弹雨中奔跑。他们的感情是在战争年代建立的,他们都为自己能从朝鲜活着回来感到很知足。

薛老侃侃而谈,我们在他家边吃午饭边说着话,热情的薛叔薛婶做了满满的一桌海鲜,感谢薛叔薛婶。

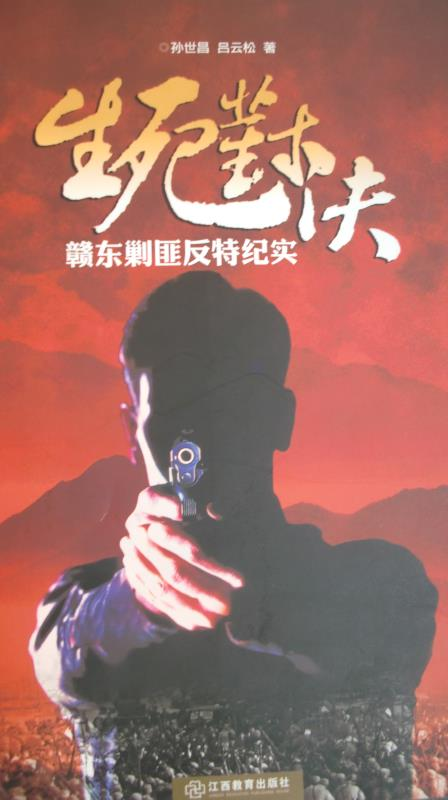

在薛叔叔家短短的几个小时,他对我讲述了很多与我父亲在部队一起战斗和生活的经历,包括在福建剿匪时,我父亲活捉匪首中将司令廖其祥的那场战斗,当时,他也参加了,他就是孙世昌、吕云松同志撰写的赣东剿匪反特纪实《生死对决》一书中提到的那个卫生员。

孙世昌、吕云松俩同志撰写的《生死对决》由江西教育出版社出版发行

薛老说:剿匪结束后,南平军分区在福建南平召开了首届英模代表会议,我父亲和他都参加了那次英模代表会议。

父亲与战友薛乐义、金道木参加福建南平军分区首届英模代表会议时的合影(前排左为薛乐义、后排右为父亲张加祥)

当时,父亲他们的剿匪英雄事迹还刊登在1951年7月4日《福建日报》672期上。

福建军英模会议开幕《福建日报》1951年7月4日

父亲他们的剿匪英雄事迹刊登在该报右上头条

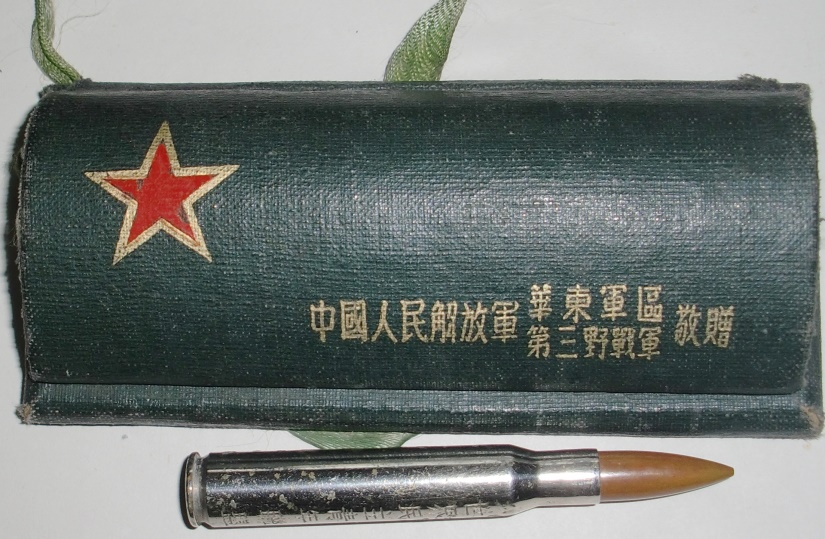

随后,薛老拿出了60多年前参加首届英模代表会议时颁发的纪念章和纪念笔,看到薛老把纪念章和纪念笔珍藏的那么好,我深深感到薛老是一个仔细人、有心人,他珍藏的不仅仅是一支笔、一枚纪念章,而是珍藏了一段历史。

父亲他们在福建南平参加首届英模代表会议时颁发的纪念章(正面)

中国人民解放军福建南平军分区首届英模代表会议纪念章(背面)1951年6月16日制发

中国人民解放军华东军区第三野战军敬赠

父亲他们在福建南平参加首届英模代表会议时颁发的纪念笔,用缴获的美军子弹制作

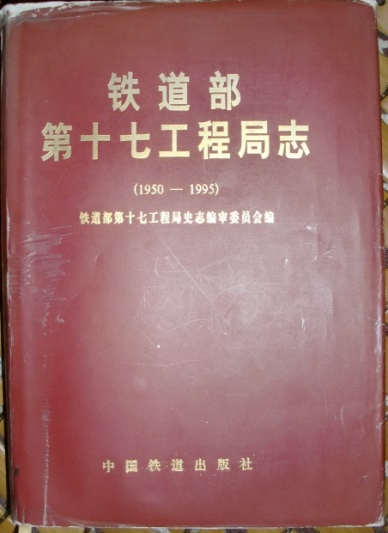

同时,薛叔还拿出一本《铁道部第十七工程局志》让我看,中铁十七局就是父亲老部队铁道兵七师的延续,我大体翻阅了一下,了解了铁道兵七师的发展历程,七师参与修建的铁路、隧道、涵桥等等。当然,这里面有我父亲曾参与修建的内蒙古“牙林”铁路、朝鲜“龟殷”、介川铁路、江西、福建“鹰厦”铁路等。

“逢山凿路,遇水架桥,铁道兵前无险阻;风餐露宿,沐雨栉风,铁道兵前无困难。”叶剑英元帅的题词,精辟地概括了艰苦卓绝的战斗历程中形成的“铁道兵精神”。

在薛叔家当我起身告辞的时候,热情的薛老非要让他儿子开车带我到胶南、刘家岛看看。在他的引导下,他儿子薛克非开车带着他和我,到了我父亲在刘家岛曾住过的地方看了看。

薛家岛是我父亲曾战斗过的地方,也是我父亲他们解放的地方。父亲他们把薛家岛解放后,在刘家岛住了三个月,部队进行整训。如今,我看到薛家岛、刘家岛建设的这么美好,我替父亲感到高兴。

此行,我收获很大,不但见到了父亲60多年前的老战友薛乐义叔叔及其家人,而且薛叔叔在我到来之前,还专门给我写了一份“证明”,证明匪首中将司令廖其祥是被我父亲活捉的。

我真的很感动、感谢、感恩!为父辈们的战友情感动、为父亲老战友的热情款待感谢、为薛叔叔给我写的那份“证明”感恩,这不是一份普通的证明,它可以说是我国、我党、我军建国初期在闽赣发生的一段剿匪史。

第一次与薛叔叔见面分别后,时隔六年,2019年9月7日,我和侄女一起去看望了薛叔叔。这年,薛叔叔已88岁高龄,薛婶已去世一年,由于老伴的去世,薛叔叔心里一直很难受,看过薛老后,在他家稍坐了一段时间,我们便起身告辞。

如果没有记错的话,薛叔叔今年应该是92岁高龄了,祝愿薛老健康长寿、晚年幸福!愿薛婶在天堂一切安好!

2019年9月7日与薛叔儿子薛克非的合影

作者简介:

张玉梅,女,原铁道兵七师二代,生于广东湛江,长于广西玉林,祖籍山东高密。

1978年7月参加工作,1985年11月入党,大专学历、政工师。

历任打字员、党委干事、党委主任干部干事、工会女工委主任等职。

业余爱好写作、绘画、摄影、编织、手工制作。曾在《齐鲁晚报》、《潍坊日报》、《山东老干部之家》、《济铁政工》、《济铁工运》、《济铁老年》、《青铁工作研究》等报刊、杂志上发表多篇文章。

并有多篇散文、绘画、摄影和手工制作在新华网、今日头条、捜狐、阳光军魂、老兵原创之家、铁道兵文化网、战友网、写生北京等媒体上刊登。

手工编织曾获得路局、分局一、二、三等奖。

图片说明:

1、刊头图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜