梅梓祥推介:这篇作品两位作者合作,写得比较散,电锯班工作,隧道施工,但记人记事都很生动,斗车脱钩劫难突如其来却化险为夷;周副连长大智大勇排哑炮惊心动魄,过目难忘。相别数十载,学兵相见,连长王礼培一语道尽八连人之间的关系:生死之交。

1997年,位于周至的仙游寺塔因修黑河水库要搬迁,时任西安市文物园林局副局长的向德去仙游寺塔工地,惊讶地遇到了当年三线学生八连连长王礼培。故人相见,喜出望外,亲切交谈。原来王连长是文物局请来的测量专家,在做仙游寺塔搬迁前的测量工作。向德给大家介绍了这位测量专家是在三线时的学生连连长时,王连长激动地对在场的人说:我们在三线时,是有生死之交的!

岁月如水远去,记忆犹如昨日

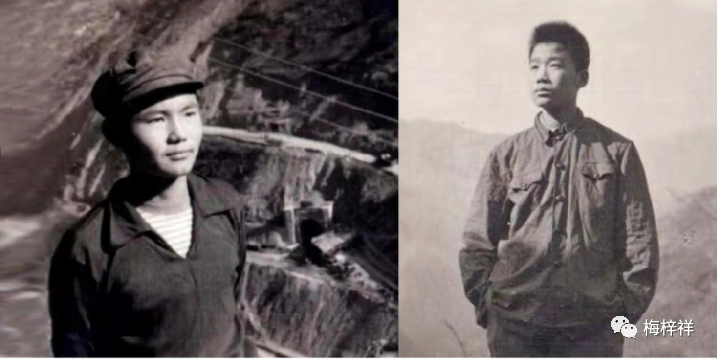

1970年8月24日,十六七岁的我们乘坐着铁道兵的解放牌大卡车,离开了繁华的古城西安,向秦岭深处开去。途径宁陕、石泉、恒口、蒿坪,经过三天多的颠簸、长途跋涉,到了紫阳县城,配属5752部队师部,修建师部医院,一切都是军事化管理。我俩是师大一附中同学,编在八连11班。当时班长是白李文,没多久,他调到连部当文书。曾清海任班长,张丕熙任副班长,成员有向德、霍有明、崔建群、李希斌、王孝明、王伟、吴小平、解靖咸、尚秉年。吕新华、尉亚峰2人后从炊事班调入,吕新华任副班长,张丕熙到炊事班任副班长。

非常痛惜的是,吕新华(2017年)、尚秉年(2018年)尉亚峰(2019年)不幸病逝!

那时的年轻人,完全是“初生牛犊不怕虎”的劲头,心中没有担心和胆怯,只有精神饱满的激情。我们当时住在汉江边山头上搭起的军用帐篷里,中午燥热难耐,晚上阴冷潮湿。到了雨季,更是山中处处险,路无百步平。

连队进驻芭蕉沟后,1971年3月,我们11 班受命担任电锯班的工作。同时各民工连也抽调了一些会木工的人员,由解放军木工排李副排长负责协调我们的工作,每天给我们下达任务。我们负责全营所需的模板、方木、小轨道枕木、楔子等材料的保障。我们电锯班负责粗加工,那些会木工的民工负责细加工。时间紧、任务重,加班加点是常事。我们分为两个组倒班,由班长、副班长各带一组。四排长项江海也常到电锯班来与大家同甘共苦,为芭蕉口隧道所需的各种材料紧张地忙碌着。

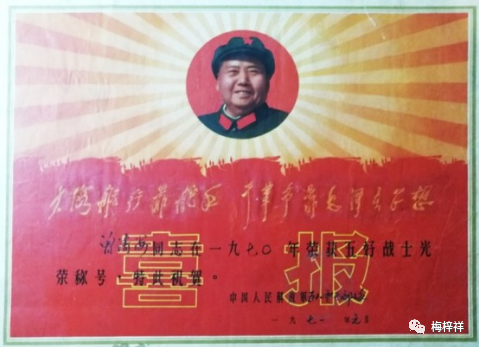

为了完成洞内急需的木楔,向德在木楔小,难度大,时间紧,任务重的情况下忘我地工作。忙碌中,电锯将他的大拇指锯伤,经卫生员包扎后,强忍疼痛,继续坚持工作,受到战友和上级领导的赞扬,也得到了团部的表彰和嘉奖。

在加工小轨道枕木时,因枕木用的是杂木,不好锯,吴小平在作业时,木料反弹打中头部,当场被打昏,苏醒后坚持作业。像这种忘我、无私奉献的精神感动着身边每一个人。

随着工作实践的积累,我们的技术不断提高,质量也在不断提高。加工六米多长、直径约一米多,两人都抱不住的大圆木时,以前都靠几个人抬着进行加工,不仅极其耗费体力,而且效率低质量差。后来我们制做了能在轨道两边运行的带轮的车子,大圆木一头抬到车子上,加以固定,就可以推着车子进行圆木加工了,一次锯不开的圆木,也很容易翻个个儿再锯,提高了质量和效率。

1972年6月,我们结束了电锯班的工作,随全连一起进洞打隧道了。

在芭蕉口隧道后期,需要大量的片石进行回填。曾清海刚从西安探亲回来,被临时派到隧道口沟底负责矿车挂钩工作。挂牢挂钩,然后看着卷扬机卷动钢丝绳把两辆载满片石的矿车,从沟底沿着大坡道慢慢地拖向隧道口,然后将空车放下。同样的程序不断重复着。一天,曾清海正在聚精会神的工作中,突然“咔嘭”一声响,钢丝绳断了!曾清海本能的急忙跳到侧面跑开,只见隧道口的两辆矿车如脱缰的野马,呼啸着沿着大坡道向下冲来,翻倒在沟底的片石堆上。真是好险啊!如果反应慢那么一丁点儿,那真就是一次在劫难逃的灾难!危险,太危险了!而对面工地上,蒿坪民兵营在小中林隧道口就曾发生过类似事故,挂钩脱落的斗车冲下大坡道,躲避不及的民工被撞身亡的现场惨不忍睹。那次事故后,王连长曾在连里的安全教育中讲:“斗车脱钩,不得了啊,就像B 5 2 轰炸机轰隆隆的冲下来,那民工……人就这样没啦!”不想八连因钢丝绳拉断也面临同样险境,好在反应敏捷,福大命大,曾清海庆幸自己躲过了一劫。

为了提高工程进度,也因芭蕉沟口隧道工程的需要,上级给连队配备了四台机械装渣机,需要从各排抽出四名机械手,我班的崔建群便是其中的一个。他聪明、好学、肯钻研,很快就掌握了装渣机的操作要领,成为技术能手,装渣机不仅提高了出渣效率,也大大减轻了人工出渣的劳动强度。由于技术出众,崔建群还经常被部队请去为新的装渣机操作人员进行指导、培训,受到部队官兵的好评,大家也亲切地称他“麻利之花”。

和我们在一起的部队14连有一位周副连长。他是刚从越南战场上回来的。1米8的大个,黑里透红的皮肤,浑身透着自信,经常头戴安全帽,腰挎大号手电筒,脚穿高腰胶鞋,带领战士们在洞中打眼放炮。有一天,周副连长带领战士们将装满炸药的三个炮眼导火索点燃后,躲到安全地带等待炸响。听得两声炮响后,迟迟再无动静。怎么办?这一炮不响,所有躲炮人都不敢乱动,附近工作面的工程进度也都会受到影响。周副连长示意大家不要乱动,自己要走入洞内察看,战士们怎么劝阻也不行。我们的电锯班工房离洞口不远,当时所有人员也在躲避中。只听到周副连长训斥战士的怒吼声:“我在越南战场上啥事没见过,一边去!”望着他独自走入洞内,所有人都肃然起敬。这时一声巨响,一道身影极速跑出,卧倒在地。大约一两分钟过后,硝烟和尘土散去了,再看爬起来的周副连长惊魂未定、灰头土脸的样子,和刚才简直判若两人。不过毕竟是上过战场的老兵,反应真快,换个人也许就没这么幸运了。看来周副连长只是老经验遇到了新问题!可那惊险一幕,真是让我们至今难忘!

小径山中绕,河水山下行。喧闹至清静,吊桥是捷径

在三线早期,由于公路不通,我们吃的粮食,都是从紫阳县城一人一袋往回扛。来回一百多里路,尤其在扛粮回来的路上,要走过人来人往摆动很大的吊桥。看着桥下湍急的河水,心中真的有些发慌。迈着颤抖的双腿,抓紧肩上的粮袋,提心吊胆地向前慢慢移动,生怕出现闪失。终于过了吊桥,走入古栈道,悬着的心刚放下,又听到河对面山上一声长喊“放炮喽”,我们又慌忙躲避,不由自主地将粮袋顶在了头顶。不一会,轰隆声响,紧接着就是大小石块飞向空中朝我们扑来,虽然隔着任河,但仍然有零星石块落在我们所走的山间小径上。待大家安全躲过放炮起身时,发现一个同学顶在头上的粮袋,被落下的碎石划开了口子。曾清海心疼的用手护住面袋,以防面粉洒落,然后解下鞋带将粮袋划开的口子扎紧,拖着没有鞋带的鞋子艰难的往回走。

扛粮扛柴路上经常会遇到背着沉重背篓的山民,他们累了,休息时就会用一根T 形的拐杖支在背篓下,长吁一口气,并操着紫阳方言大喊一声“嘿,我的干妹子儿!”这一声把大家都逗乐了,开怀大笑起来。笑的没有掩饰,笑得开心真诚,笑的让劳累和饥饿一扫而光。以后,我们干活累了,休息时也学着紫阳当地人喊那句俏皮话,解困解乏,很是开心。

两年多的三线生活,是我们一生中一段难忘的经历,也是我们人生一笔宝贵的财富。

曾清海曾先后五次来到紫阳,每次都按捺不住激动的心情!2 0 2 0 年9 月1 4 日曾清海和项江海一行,再次重返芭蕉沟,在当年的隧道口和学兵八连生活的地方合影留念。望着铁龙奔驰的繁忙景象,心潮澎湃,久久不能平静。晚上,住宿在紫阳火车站广场的一家旅店里。站在窗前看着襄渝线上南来北往的火车,感慨紫阳今非昔比的巨大变化,我们默默地祝福未来的紫阳变得更加美好,祝福紫阳人民的生活更加美满幸福。

最后,用一段小诗结束此文:

襄渝弹指50年

忆往昔,峥嵘岁月,汗洒襄渝线;

游故里,霜染两鬓,弹指五十年;

紫阳阁,老友相聚,歌声笑声现;

芭蕉沟,曾经困苦,而今也觉甜。

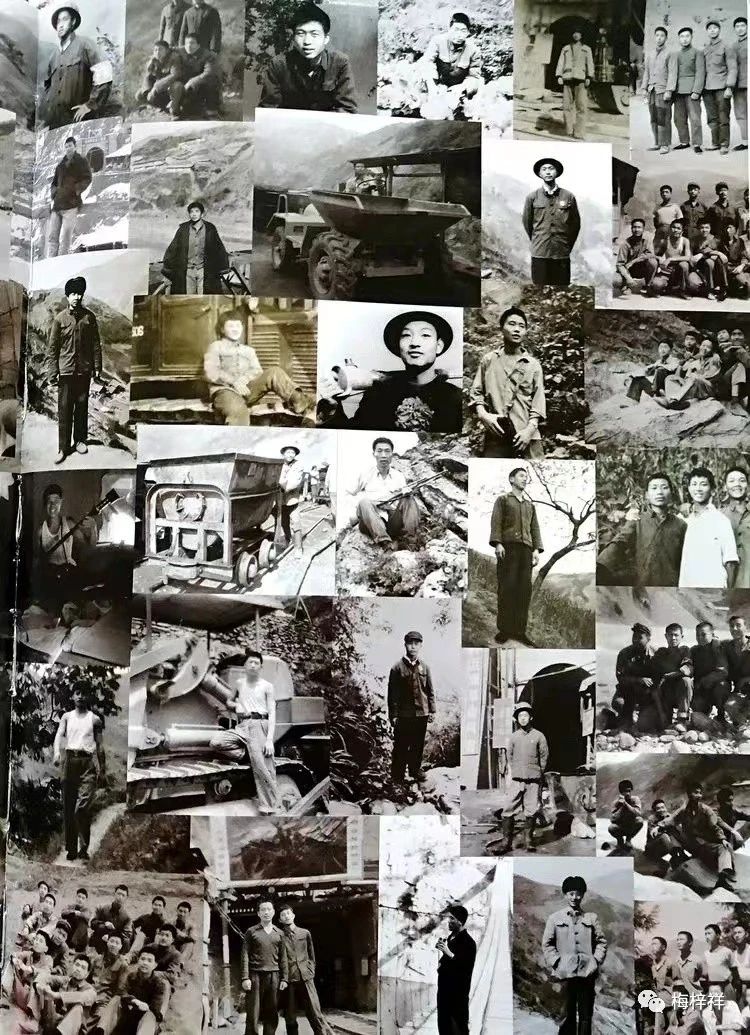

八连十一班部分战友合影, 曾清海(前右一),向德(后左二)。

记忆学兵群英图

照片由作者提供

(本版编辑: 老粥)