作家柳青说:“人生的道路是很漫长的,但要紧处常常只有几步。”一个单位,或是企业何尚不是如此!

铁道兵35年征程万里,功勋卓著,1984年元月1日脱军装成为铁路职工,现在成为名闻遐迩的著名建筑企业,中国铁建的旗帜飘扬在这个星球上118个国家和地区。可是,恐怕知道的人不会多,铁道兵改工之际,铁道兵机关“命悬一线”,差点儿被撤销。倘若成真,那么,天下根本就没有“中国铁建”这个国企;现在的“中铁某某局”,就用得着这句歇后语:大水冲了龙王庙,自家人不认自家人罗!

此话怎讲?请看刘秉顺的“回忆录”节选——

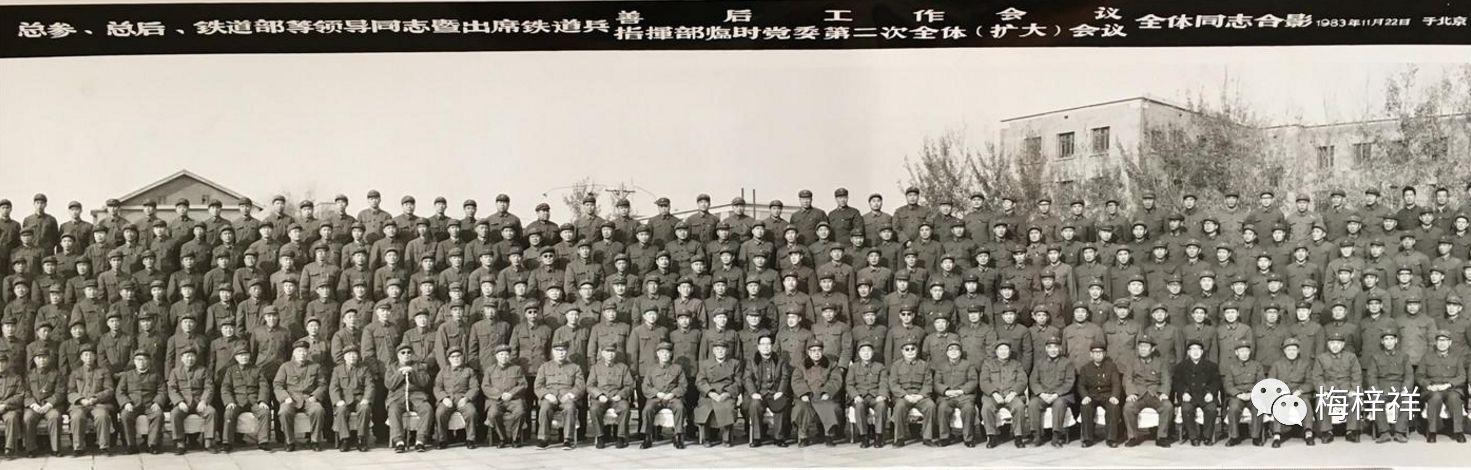

铁道兵指挥部于1983年初组建,在中央军委三总部和铁道部双重领导下,经过一年的艰辛努力和细致工作,在保证部队正常生产的同时,完成了定点落户和顺利并入铁道部的各项工作,受到了总政治部主任余秋里、副总参谋长何正文,铁道部部长陈璞如等领导同志的表扬,一致赞扬“铁道兵部队是一支具有高度觉悟、纪律严明、特别能战斗的队伍”。作为临时机构的铁道兵指挥部,已经完成了它的历史使命,原铁道兵机关近千名干部、战士的命运,又面临着一次新的抉择。

1983年底,由铁道部副部长某某(刘副书记原文有真名实姓)主持,有组织劳动人事司、部办公厅、干部部等有关司局,起草了《关于撤销铁道兵指挥部机关的决定》。文件指出:

铁道兵指挥部作为临时机构,已经完成了带领部队并入铁道部的历史使命,这种临时机构与其晚撤销不如早撤销。管理部属基建队伍的部门,只能有一个,就是铁道部基建总局。

文件对铁道兵指挥部人员的处理,提出了具体方案:

40岁以下的师职干部送部属各大院校学习专业,40岁以上的师职干部面向全路分配,其他团以下干部战士在北京的铁十一师和建筑团安置。

在这个文件的签报上,当时的铁道部领导李森茂、李轩、布克、耿振林、李克非副部长、政治部酆炳军主任都签了“同意”。最后陈璞如部长做出“请志功、际祥同志阅后发”的批示。

这个文件是尚志功同志的秘书吴宝生从部办公厅部长文件交换处拿回来的。

当时,为了机关干部、战士和部队的稳定,对文件涉及的内容只限于尚志功、李际祥、张柳民(时任铁道兵指挥部办公室秘书处长)、吴宝生等四人知道。我也是后来知道的。

收到文件后,尚志功、李际祥指令吴宝生同志连夜起草了“关于请求推迟撤销指挥部机关的报告”。报告提出了推迟撤销指挥部机关的五条理由:

一、撤销铁道兵并入铁道部,是党中央、国务院、中央军委从国家体制改革大局出发出台的一项重大举措。二、铁道兵所属十个师,不同于铁道部的九个工程局,他们长期在军队管理体制下工作,形成了服从命令为天职,一切行动听指挥的习惯。相比之下,自己管理自己的能力较弱,还需要指挥部再带一段时间,以适应新的管理模式。三、与军队脱钩后,资产和财务结算还未搞完,例如,同邯郸午极钢厂、东北嫩江基地的决算还没进行。四、铁道兵机关、部队数千人的历史遗留问题,如冤假错案,包括为“地、富”摘帽、为错划的右派平反等问题还未开始,且工作量大,全部移送铁道部处理难度很大。五、机关干部、战士大都已结婚成家、定点落户。把近千名职工在十一师和建筑团分散安置,两个单位接收能力不足,也不利于队伍的稳定。鉴于以上情况,报告建议推迟一至两年撤销。

最后尚志功、李际祥联合署名,并报送铁道部党组。陈璞如部长在报告上批示:“现在看来,撤销这一块尚不成熟。”后经铁道部党组研究决定,成立了铁道部工程指挥部,尚志功同志任指挥,王功、姜培敏、李庆善、陈嘉珍任副指挥,王成任总工程师,李际祥任党委书记,刘秉顺、刘玉珊任副书记,沈柏铭任政治部主任。

(本版编辑: 老粥)