《西线烽火》选3篇:拆卸定时炸弹的英雄,有人情味的营长;今天发最后一篇:告别烈士。

原想多选、多发,只因浏览量太小。

铁道兵修一条铁路,参加一场战争,都要留下一座座烈士陵园。铁二团6000官兵援越抗美5年,92名指战员牺牲,每年约20名青年殉国。

铁道兵离开旧战场,开赴新征程,都要举行一个仪式:向烈士告别。

这是最见铁道兵情操、精神的典礼。

铁道兵的忠肝义胆、侠骨柔肠,尽在这庄重、肃穆的时刻。

作者用简洁的文字,白描烈士陵园的外观、结构,不事渲染地叙述仪式的过程:宣誓、献花、默哀。其中两个细节很动人:连长赠送的定时炸弹螺帽,成为遗物;烈士背过的竹筒,洒水祭奠。

在援越抗美的战场,每个营都有一个防空的高射机枪连,我当兵时的十团十连就是在越南成立的高机连。在文中,记载一段鲜为人知的高射机枪向天空齐射实弹、向烈士惜别的情节。这是世界上军队通行的鸣枪礼仪,以枪声向天明示对烈士亡灵的告慰、敬仰、祝福,也是表达生者内心的悲愤和怀念。只是,和平年代受种种条件限制,这种军队中“最高的礼仪”少见实施了。铁道兵二团做得好!

铁道兵二团高射机枪连在越南击落敌机49架,击伤敌机46架。

一本书的单篇文章,其中的人物在其他文章中有所表现,读起来没有阅读“全本”的丰满、厚重,这不是本文的缺憾。

向烈士告别

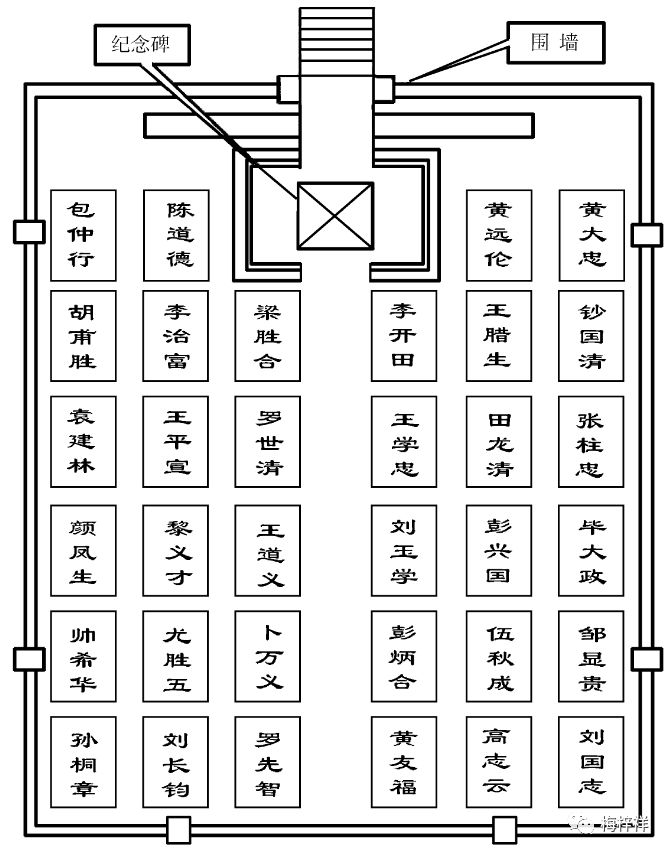

二团外合烈士陵园,建在外合车站后山向阳的缓坡上,两根圆形水泥柱托起的门楣上方有“祖国记功”四个越文大字。四周有一米多高的长方形围墙。一条和缓的台阶拾级而上,正门内侧有一块不大的平坦空地。正中央立有一座高大的纪念塔,塔的正面写着“代代想念烈士”。塔的后方,有一条4米宽笔直的甬道,甬道两边,各有17座烈士墓,分成对称的6排。每座墓前,有一块水泥石碑,上面刻有烈士的姓名、单位、职务、籍贯及牺牲的时间和地点。有的还写上立功获奖情况。

团机关和连队分批去烈士陵园祭扫告别。

首批告别仪式由团长夏玉援、政委李健率领。组织股长郭泽廷担任司仪。指战员把一个个精心制作的花圈陈列在纪念塔前,然后,迈着沉重的步伐走到每座墓前看望,一些细心的战友,折一束松枝,采一朵小花放在墓前,手扶墓碑,久久伫立,不愿离去;没拿松枝、小花的,干脆敬一支香烟,心里默念:在这里长眠的战友啊,我们今天来看看你们,就要回国了,这松枝、小花你们看到了吗?这烟你们吸到了吗?还是我们在一起抽过的“春城”牌香烟。我们就要回国了,就要见到祖国和家中的亲人了,你们还有什么事情向您的亲人叙说吗?

哀乐与松涛和鸣,谁也不能止住滚滚热泪。

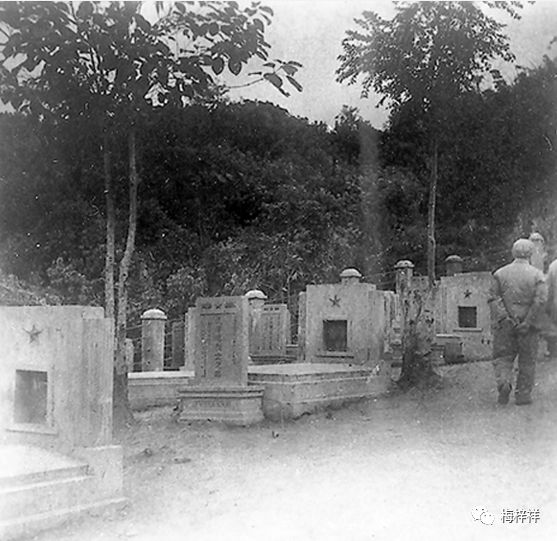

1969年2月,铁二团回国前夕,卫生队战友在外合烈士陵园扫墓后合影。

郭泽廷怎么也找不到十六连连长刘树滋的墓,他要跟这位老战友、老同学话别呀:他清楚地记得刚入越的那个晚上,先遣16连在连长刘树滋的率领下,正在紧张抢修。刘树滋看见郭泽廷,迅速朝他奔来,不顾浑身的汗水和他拥抱,然后又跑回去,从他的挎包里取出一颗螺帽:“这是刚从定时弹上卸下的,作个纪念!”

郭泽廷带着这颗定时弹的螺帽,分别在茫茫夜色中。“树滋战友呀,这颗螺帽,我一直珍藏,准备回家捎给你的妻子,好吗?你对妻子还有什么话要带回去吗?”郭泽廷前后转了两遍,还是没找着。这时,才想起自己的老同学牺牲在北江,他的墓应安在陶美陵园。

回国后的郭泽廷履行对老战友的诺言,亲手把这颗螺帽交给了刘树滋的妻子。这位坚强的烈士遗孀,含泪接过螺帽,表示要到离天最近的地方寻找丈夫。据说,后来真的去了西藏,留下一段凄美的故事。

战地扫墓与烈士告别,体现着战场的风格和战士的性格。指战员到每座墓前看望后,再组成方队默哀。默哀过后,由李政委致词,夏团长带领大家宣誓。然后,武装整齐的高机连战士出列,来到布置在会场边沿的10挺高机枪前,高机枪呈60度角直指蓝天,随着一声口令,同时压动扳机,10条火带笔直地接通了大地与云空,战士的射姿微微颠簸,枪口的火团在瞳仁和盔帽上闪烁,满匣的子弹一颗接一颗接受撞针的快速敲击,发出震耳欲聋的爆响,向远山、向云端,向长空发出深情的呼唤,遥远的回声久久传递在天地间。

这是一营工程师马志贤回国前在烈士陵园留影。

宣传干事、团文艺宣传队队长李代华走在扫墓的人群中。这位曾经带领文艺宣传队员,走遍各个连队,以自己创作的歌、舞为大家熟悉和欢迎的宣传干部,不停地用手帕擦泪。一首《怀念战友》的歌在他的脑海里回荡:

“……当我永别了战友的时候,好像那雪崩飞滚万丈,啊,亲爱的战友,再不能看到你雄伟的身影,和蔼的脸庞,啊,亲爱的战友,你也再不能听我弹琴,听我歌唱!”

亲爱的战友,还不知哪年哪月才能再来看看你们?对很多人来说,说不定这就是最后一次给你们扫墓,也是最后一次给你们献花、敬烟。长眠在地下的战友啊,你们知道吗?

在高机连向烈士告别的队伍里,报务员李志泉背着烈士邹显贵曾经背过的那只装满开水的竹筒。

邹显贵是在一次敌机轰炸中,返回驻地取副指导员手枪的途中中弹牺牲的。牺牲后,他的盛满饮水的竹筒就由李志泉一直背上。

“咱们就要回国了,显贵,你亲手灌满的这筒水,我给你带来了,你的水,曾经在激烈的战斗中,滋润着同志们干涸的心田,现在,我再把它按照你的心愿,给同志们每人尝一口,你也尝一口,好吗?”

山岳肃立,松涛呜咽。

编辑:岁月凝思