战友的作品:史锡腾·援越抗美回忆(下)

情到深处语不休。

今天推荐史锡腾先生《难忘岁月》中《猪倌》一章,就结束了这期的“战友的作品”介绍。

有一种很常见的现象,一般的人喜欢摆乎人生经历中引以为自豪的光荣历史,所以就有那句

“好汉不提当年勇”的俗语。史先生在18万字的回忆录中,竟然用5000多字的篇幅写了他当炊事员喂猪的一段经历。“喂猪”是值得显耀的一件事吗?

当过铁道兵的人知道,连队饲养员一般是两类人担任:一、相比较文化程度低;二、优秀士兵获重用前“锻炼”。史先生是城市(武汉)兵,高中毕业;他当了半年饲养员,只是改行开汽车,也没有看出是“重用”。不明就里就“罚”他喂猪。这也罢了,就别提他了!偏偏不,史先生还满腔热情、细致入微地回忆了他的这段烽火岁月。单是连队的两口锅灶,他也不惜笔墨写了三五百字。猪们的习性,高矮胖瘦,憨,聪明,通人性,可爱……呼之欲出,如在目前。在我虽不广博、但也不贫乏的阅读中,大张旗鼓写自个儿“喂猪”的,还是首遇。

我想起城里养宠物的人,每每谈起家养的猫狗之类,总是喋喋不休;我想起所有的母亲谈到自己的孩童,都会滔滔不绝……这些,同史先生写“喂猪”有一比!

我对此的解释,是作者对生活的那份感情——热爱:情到深处语不休

我喜欢《猪倌》,炊事班•喂猪的一幅色彩斑斓的风俗画。

炊事班全体战友合影,背后是越南庙宇

猪倌

史锡腾

新兵教育一结束,我们六个分到炊事班的新兵便正式走上各自的岗位了。

炊事班新老同志共有十四个,再加上司务长和上士,也算得上是个大家庭。全连200多口人的一日三餐饭就靠这些同志来做。那天我们进到伙房,第一次看到炊事班工作的情况,那阵势真让人吃惊。第一是灶台上的两口大锅,一口做饭,一口炒菜,每一口的直径都足有一米多,深也在半米以上,几担水倒进去都不能把它装满。200多人的饭,就是靠这口锅一次煮出来,你想想这口锅该有多大!第二,炒菜的锅铲简直就是一把锹,一铲子下去,能翻动小半锅菜,那架势不像在炒菜,倒像是矿工在撮煤。第三是炉灶。只要看到两口大锅,就不难想象这两口炉灶有着多么大的肚皮。有趣的是它们的肚皮虽大,但嘴巴却特别小,灶门充其量也就十厘米见方。与巨大的锅铲形成了一个鲜明对照的是,煤铲显得出奇地小,还不到巴掌大。因为煤要用小铲子才能一点一点地从这个小嘴巴里喂进去。灶口上面挂着一块嵌着玻璃片的帆布作为灶门,灶门一放下来,空气从炉条下面的空间进入灶膛,然后又被高高的烟筒抽出去,灶膛里的火烧得特别旺。若是锅里饭烧开了,需要小火焖熟,只需打开灶门,再添上几铲子湿煤,火就压下去了。铁道兵里看来有不少能人,这炉灶搭得真是科学。

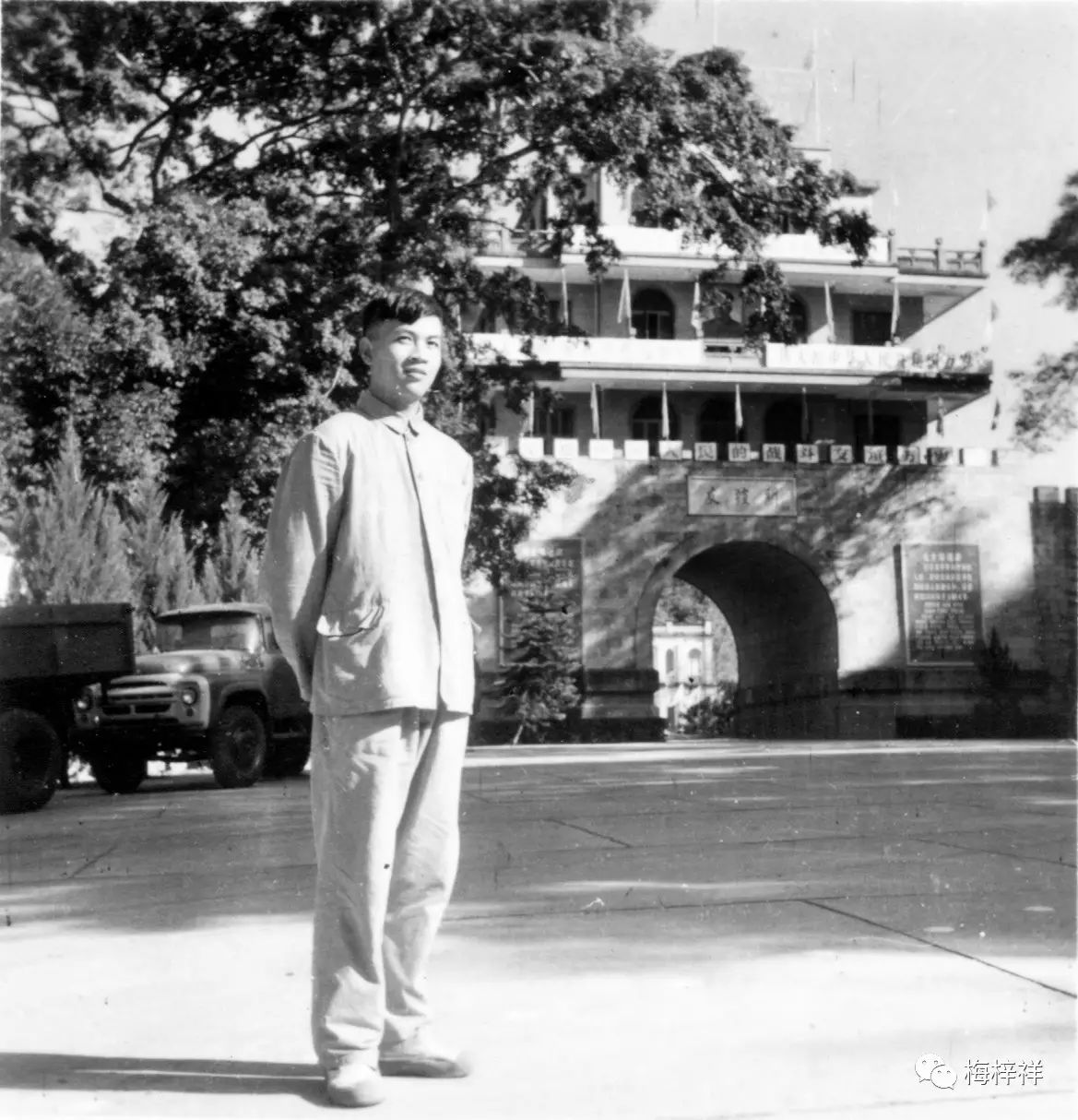

史锡腾在友谊关前

在两个星期的新兵教育期间,学习之余也参加炊事班的工作,什么擀面条、做包子,洗菜、磨豆腐,有时也和老同志一起值班做饭,样样都学了两招。开始,这些工作都是临时性质的,加上觉得干起来挺新鲜,大家热情都很高。比如包子这玩意儿,以前大家只是吃过,但上面的皱褶是如何做出来的,就从来没有见过,一到做包子的时间,个个新兵抢着干,直到面或馅完了,大家才意犹未尽地打扫战场。

一进入实质性的工作时期,味道就完全不同了。每做一餐饭,对炊事员来说就是一场紧张的战斗,挑水、洗菜、淘米、和煤,件件都是几百斤的份量,炒菜、盛饭,也是一场强体力劳动。开饭时,只要看看那几大盆菜,几大桶饭,就知道炊事员们为此耗去了多少体力。

因为是夏季时节,为了避开中午前后最炎热的时间,施工班排的同志们早晨五点钟就要出工。为此,炊事班值班的同志三点多就得起床做早餐。当班、排的同志起床后,热腾腾的饭菜已经等着他们了。

中午,十点左右部队就收工回营了。此时,炊事班的同志还在厨房内外紧张地忙着。厨房里,灶台边,雾气缭绕,火光冲天,闷热难当,温度实际上比外面的还高。特别是站在灶台边炒菜的同志,上面蒸汽熏,下面烈火烤,汗水如泉涌,浑身上下找不出一块干的地方。大铁锅里的饭已经熟了,菜也一盆一盆地摆放到窗口。稀的,一桶豆浆已经热腾腾地放在地上,正在烧的一个粉条黄花汤也要开锅了;主食除了米饭,还有馒头、稀饭、包子,副食有榨菜炒肉丝、猪肉炖粉条、煎豆腐、凉拌绿豆芽……病号还有罐头肉下面条。不一会儿,各班来打饭的同志来了炊事班外的院子里,肩上的铁桶晃得叮当直响。

终于,午饭全部齐了,班排同志将铁桶挑进伙房,炊事员帮忙把饭菜分装到各班的桶里,再由他们挑回班里去开饭。收拾好锅碗瓢盆,已经完全没有了食欲,草草扒几口饭,胡乱抹几把脸,坐在阴凉处歇一歇,就要开始准备下午的工作了。

为了避免让部队来回跑,晚上的一餐饭有时还要由炊事班派人送到工地上去。有时候还要做夜餐。

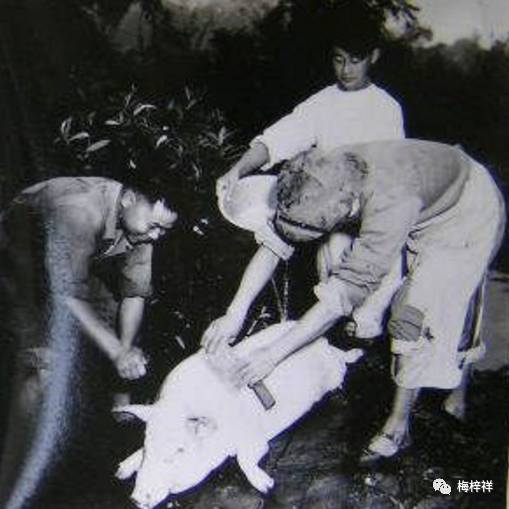

为了把伙食搞好,炊事班的同志想尽了办法,每天要有饭、粥、汤、面条,经常要做油饼、油条、馒头、包子、豆浆。三餐花样要翻新,一周的菜谱不能同,猪半个月杀一次,还要经常包饺子。由于远离祖国,缺乏青菜。同志们干菜吃厌了,想多吃点新鲜菜,炊事班就自己生豆芽、打豆腐。这么多事情,就是十几个人做,也确实是够忙的。

下午开完晚饭,一天的任务算是基本完成了,就在煮饭的大锅里烧上了满满一大锅水。等水热了,舀上一大桶热水,躲到芦席搭成的澡堂里好好洗个热水澡,全身的汗水和疲劳一扫而光,这才是一天中最轻松最惬意的时候。

晚饭后,熄灯前,在排得满满的工作之中总算出现了一段短暂的空隙。大伙儿都洗了澡,换了衣,人轻松了一节。司务长的大嗓门恰如其时地响了:“炊事班集合!”

全体新老同志都搬来自己的小板凳,各人挨着自己的床铺坐下,开了一个热烈而又严肃的班务会。由于班长有病在住院,班务会由代理班长主持,他首先对我们新同志表示欢迎,并把班里的老同志一一向我们做了介绍。其实,经过半个月的接触,我们彼此之间已经有所熟悉:代理班长姓李,脸圆圆的,胖胖的,说话声调比较高,见到我们总是一脸笑,就是发脾气的时候也难以显示出他应有的威严;老兵刘绍湖,65年的,个子高高的,对人很和气,什么是都不声不响地抢着干,完全没有老兵的架子;小秦,66年的,个子很高,身体很结实,人长得很“帅”,对人特别诚恳;兰思贤,广东兵,人长得短小精干,人很机灵……我们新同志也各自把自己介绍了一番,然后就是司务长发表重要讲话。

司务长长得矮胖矮胖胖,皮肤黑黑的,留着小平头,看上去齐刷刷的,但人看上去挺和气。他操着一口广西风味的普通话,对我们又进行了一轮政治思想教育。我正在琢磨为什么我所见过的司务长都是胖子时,忽然听到司务长在宣布:“……兰思贤、史锡腾、金银洲分在副业组,具体分工:兰思贤、金银洲负责磨豆腐、做豆浆和做面食,史锡腾负责生豆芽、喂猪。”

什么?喂猪!我没有兴趣去研究司务长的胖瘦问题了,现在我的脑袋里一片空白。炊事班……喂猪……我满怀希望来到解放军这个大学校,难道是为了来喂猪吗?司务长望了望我,见我半天没有反应,又说:

“史锡腾同志,让你喂猪这个决定是连里做出的,这是领导对你的考验,也是对你的信任。希望你能愉快地把这件工作做好。怎么样,有信心吗?”

“有。”我终于从复杂的思绪中摆脱出来,作了一个不太有信心的回答。

从第二天开始,我就正式接管了喂猪的任务。

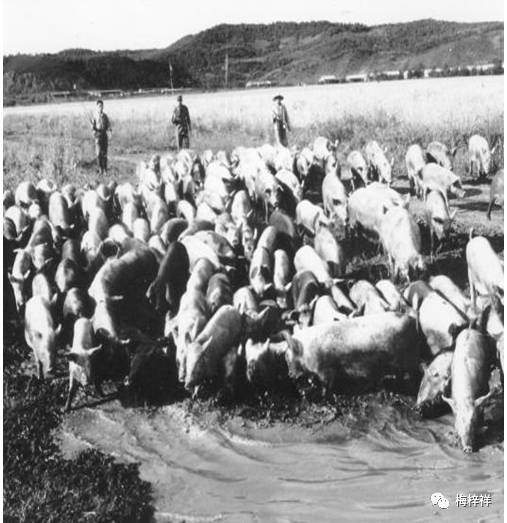

我们连的在栏生猪最多时多达二十几头,头头膘肥体壮,食欲惊人。每天,班里全体同志忙着给全连两百多名战士做三餐饭,我就为这些猪们一日忙着开两餐。那是一大锅泔水与豆渣搅拌在一起的混合物,里面还加了不少菜根菜叶。每天上、下午各喂一次,一次要喂四大桶这样的猪食。由于猪多,食量又大,光靠每天吃饭剩下的泔水和做豆腐剩下的豆渣是远远不够的。因此,我要把做饭时摘下来的菜根菜叶洗净、切碎,并利用早饭和午饭之间的空隙,乘大锅空闲时把它们煮熟。后来,菜叶也不够了,我只好下到湖里去打猪草,以解决它们的口粮危机。猪的饲料不够让我着急,可是一旦哪一头猪不想吃东西了,我会更着急,因为说明这头猪已经生病了。由于我们没有给猪治病的条件和经验,最简单的方法就是立即杀掉它,否则这头猪可能会死,弄不好还会将疾病传染其它的猪,一病一大群。

以前总认为猪既苯又脏,一段时间亲密接触才知道并非如此。原来,它们也有卫生习惯,也有生活规律,而且也很聪明。首先,它们一见到我挑着担子过来,就知道要开饭了,马上高兴得“嗷嗷”直叫唤,一张张长嘴拼命从栏杆的空隙间往外伸。猪食一倒进食槽,它们立即埋头吃食,边吃边快乐地哼着小调。几头猪关在一起的圈里,有时还要发生一些争斗,小个子常被大个子欺负得嗷嗷叫。十几分钟后,这些家伙都吃饱了,又在拼命叫唤,呼唤我把猪圈门打开,让它们出去玩耍。圈门一开,它们拼命往外挤,活蹦乱跳地跑到猪圈前的一块平地上,背一拱,尾巴一翘,又是拉屎又是拉尿。问题解决后它们也不跑远,就在附近悠闲地散步,鼻子里不紧不慢地发出一些哼哼声。利用这个时间,我拿来扫帚把一个个猪圈打扫干净,有时还要挑来几桶水来冲洗。一般来说,猪圈里面是比较干净的,它们非到不得已,都不会往自己的生活空间内拉屎拉尿,都会等到“放风”的时候再解决,不知这是我的哪一位前任长期以来给它们培养出来的好习惯。

在这些猪野外放风时,几头特别大的家伙经常引起越南老乡的关注。它们迈着不紧不慢,四平八稳的步子,鼻子里一边不停地哼哼声,一边到处拱来拱去,颇有点儿当今大款的味道。站在那儿,高高的个子,宽宽的背部,就像一头小象。难怪所有经过此地的越南老乡,都要指着它们向我“咿咿呀呀”地说半天。虽然不懂他们的话,但那个意思很容易理解:“这猪真是大,没见过。”越南的猪我见过,最大的也就几十斤,有的还没有狗大,他们当然觉得不可思议啦。

等到猪圈打扫干净了,这些家伙也玩够了,我轻轻一赶,它们就乖乖进到圈里去了。圈门一关,它们就躺下睡觉,真是非常听话。如果伺候的都是这样的一些听话的猪,那敢情很轻松。但是,也有一些刚刚从国内接来的新家伙,它们初来乍到,好习惯还没有养成,十分让人头疼。首先,它们没有卫生习惯,一进猪圈就把里面拉得一团糟;其次,你要放它们出去,它们到处跑,一不小心跑掉一只,要把它们找回来就麻烦了;第三,放它们出去容易,再把它们赶回圈就难了。对付这样一些家伙,你只好多关它们几天,等它们习惯了再放风。但是也不能老这样关着,因为时间久了,猪圈里面不能充分打扫,又湿又脏,猪睡在里面皮肤容易烂,还容易生病。因此几天后,就要对它们进行训练了,让它们尽早养成好习惯。

有几头新猪终于到了“刑满释放”的日子,我打开猪圈的门,它们“呼”的一下都跑了出来。到了该回圈的时间,可就麻烦了,赶回了这只,又跑了那只,你赶得越急,它跑得越欢。“看守”就是我一个人,怎么也镇不住,有的跑进了越南老乡的甘蔗田,有的干脆跑到村外去了。我气得望着它们随口骂了一句:“他妈的!”

当时,有一群越南姑娘正在旁边的牛圈里起牛粪,看到我如此狼狈的处境,她们早就放下了手中的活,站在一边看起了热闹。她们一个个开心得又是高声尖叫,又是哈哈大笑,并且谈笑之间不停夹杂着“海瓜……聊瓜……酱瓜”之类的词语。刚开始我也不知道这是什么意思,后来问老同志,才知道是“好……漂亮……不错……”之类的意思。现在她们听到我最后的那声“国骂”,一个个笑得更厉害了,还有几个姑娘尖着嗓子大声地学:“他妈的×,他妈的×……”甚至在最后这个难以出口的字上还加了重音。天哪,没想到她们对我们的这句“国骂”是如此精通,说起来比我还流利,语法比我还正确。也许她们仅仅是听到我们老兵平时爱这样开玩笑,但并不知道这句话的真正含义,也可能她们不但会说,而且也懂这句话。我偷偷向她们那边看了看,大概有七八个,个个都年轻、漂亮、丰满,全身洋溢着一股青春气息。此刻,她们一边嬉笑,一边在用多情、大胆的眼光看着我,确实很诱人。很明显,这是一种挑逗。我不觉警惕了起来。在今天,作为一个尚未结婚的年轻人,与姑娘们调调情,甚至在大街上接接吻都是件很正常,很值得骄傲的事情。但是在那个年代不行。那样做就是行为不端,甚至会被当作流氓被捉到派出所里去。特别是,部队明令禁止战士在驻地附近谈恋爱(在家乡可以),出国部队就更不允许。无论是在新兵连,还是在老连队,上级都一再向我们强调“在外要三人同行”、“不要与越南妇女讲话”的纪律,并用少数老兵在这方面犯错误的事例反复教育我们。我们当时都不以为然,认为这样的错误哪能说犯就犯呢?现在才知道,这种事情一不小心就可能会找到你。由于越南的男青年几乎都上了战场,村子里留下的除了老弱病残外,几乎全是女性,主动找上门来挑逗的事时有发生,经受不住考验的事也偶尔有之。因此部队在这方面抓得是非常紧的。入越初期,遇到这种“跨国爱情”的事情,不管是谁主动,我们的战士都要被送交军事法庭。后来据说不像刚开始那样不问青红皂白了,但也要被开除军籍或记大过,然后处理回家。现在我单身一人,在野外被一群姑娘所包围,而且气氛极不正常。倒不是我不喜欢与这些姑娘在一起多呆会,只是这种事,一旦日后追究起来(在那个时代,有时就是没事也会被人说成有事,人们都被一些莫须有的罪名追究怕了),又怎么能说得清楚?我吓得连猪也不要了,狼狈地捡起猪食桶,在她们的一阵哄笑声里一溜烟跑回了班里。后来,直到我到班里搬来了几个同志,才总算一起把猪赶回圈。

有一段时间猪食不够,我要每天下湖捞水草。热带地方,湖里满是些又大又肥的蚂蟥,一下水,它们马上向你发起进攻,叮得满身都是。有一次,一条大蚂蟥叮在阴囊上,拍也不敢拍,拉也拉不下,只好眼睁睁看着它吸血。好不容易把它搞下来,那地方半天流血不止,撕开一个急救包才勉强止住血,一时竟成了在全连广泛流传的笑话。

图片说明:

1、刊头图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜