五松阅尽千年史 戒台钟声传京华( 原 创 )

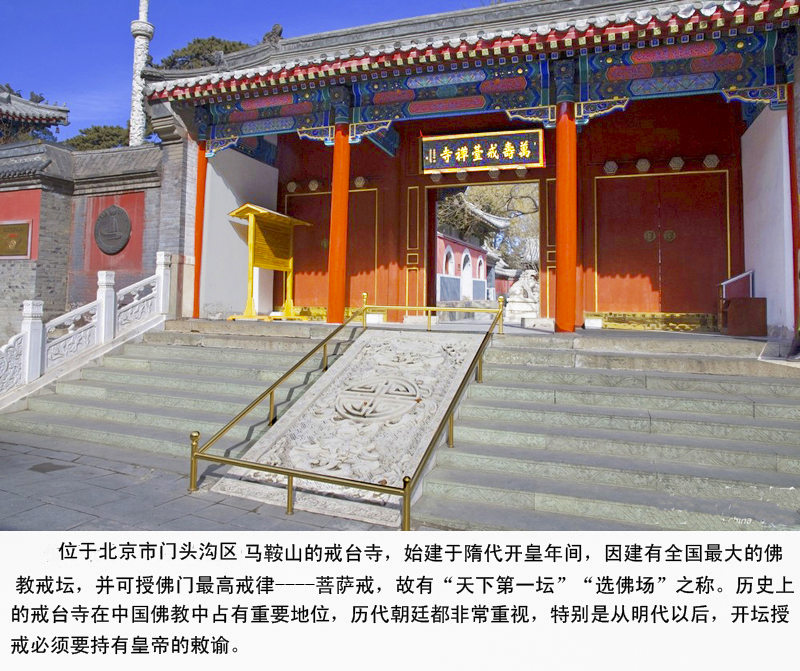

位于北京市门头沟区马鞍山的戒台寺,始建于隋代开皇年间,因建有全国最大的佛教戒坛,并可授佛门最高戒律----菩萨戒,故有“天下第一坛”“选佛场”之称。戒台寺同泉州开元寺戒坛、杭州昭庆寺戒坛并称为“中国三大戒坛”。历史上的戒台寺在中国佛教中占有重要地位,历代朝廷都非常重视,特别是从明代以后,开坛授戒必须要持有皇帝的敕谕。明英宗赐名万寿禅寺,民间通称戒坛寺,俗称戒台寺。

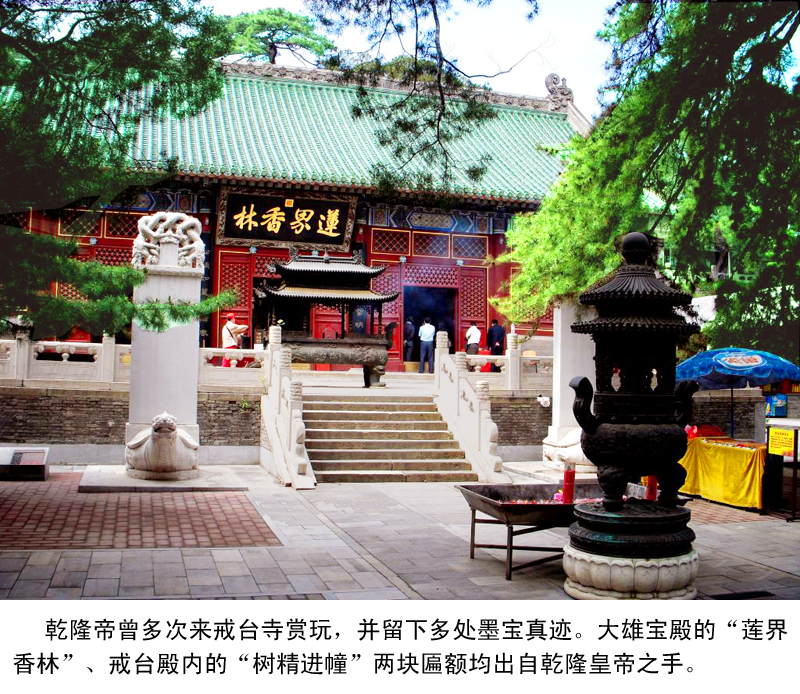

康熙、乾隆皇帝曾多次来到戒台寺,并为寺内题匾撰联,留下多处墨宝真迹。大雄宝殿“般若无照”的横匾和“禅心似镜留明月,松韵如篁振舞风” 的楹联以及戒台殿内“清戒”匾额均出自康熙帝之手。

大雄宝殿的“莲界香林”、戒台殿内的“树精形幢”两块匾额均出自乾隆皇帝之手。原千佛阁“智光普照” 匾额、“金粟显神光,人天资福;琉璃开净域,色相凭参“的楹联也是出自乾隆皇帝的手书。特别令人感到意外的是,在戒台殿外高挂的写着“选佛场”三字的匾额,居然是出自窃国大盗袁世凯的手笔。我在惊愕之余,想想佛教的博大精深和佛门的包容,我也就释然了。 1884年,恭亲王奕欣被慈禧太后免职,到戒台寺“养疾避难“10年,直到光绪20年才应召还朝。恭亲王奕欣来到戒台寺后,随即对戒台寺进行了大规模修缮,其中最为惹人注目的便是一处精致清幽的四合院落,便是如今的“牡丹院”,院内至今还保留着恭亲王奕欣“慧聚堂”的匾额真迹。牡丹院坐北朝南,中间以垂花门相连,其建筑风格与江南园林艺术的巧妙结合,现在这个“寺中之园”依然保持着当年恭亲王奕欣整修后的风貌。“牡丹院”庭院之中种滿了各种名贵的牡丹,这些牡丹有当年乾隆皇帝的御赐,有的引种于恭王府,至今花龄已迖200岁,而且不乏黑牡丹,千层牡丹等珍重品种。

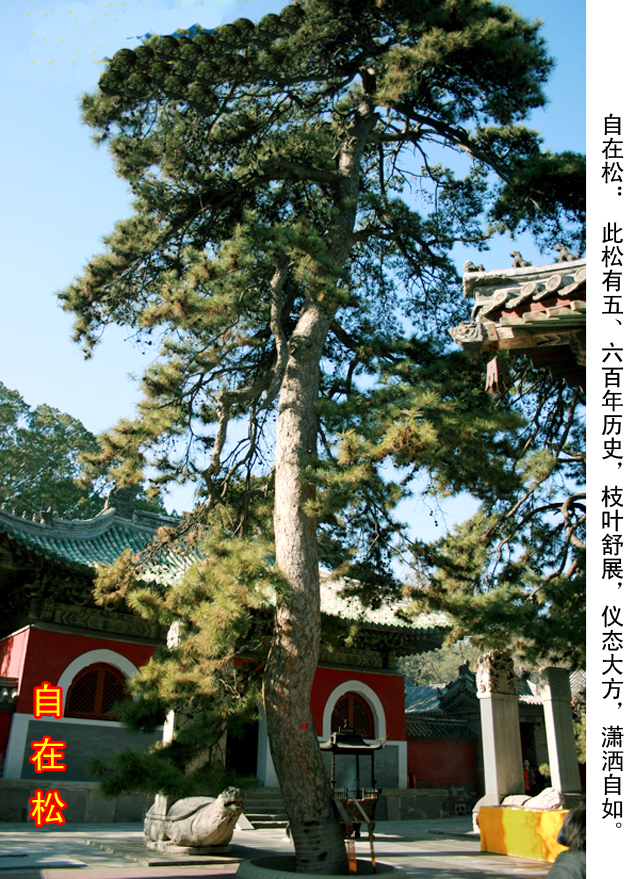

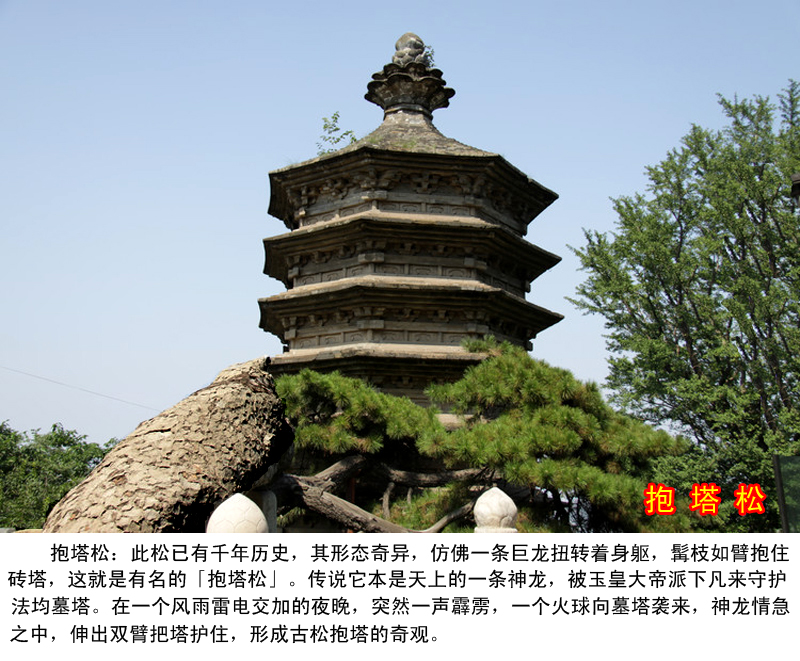

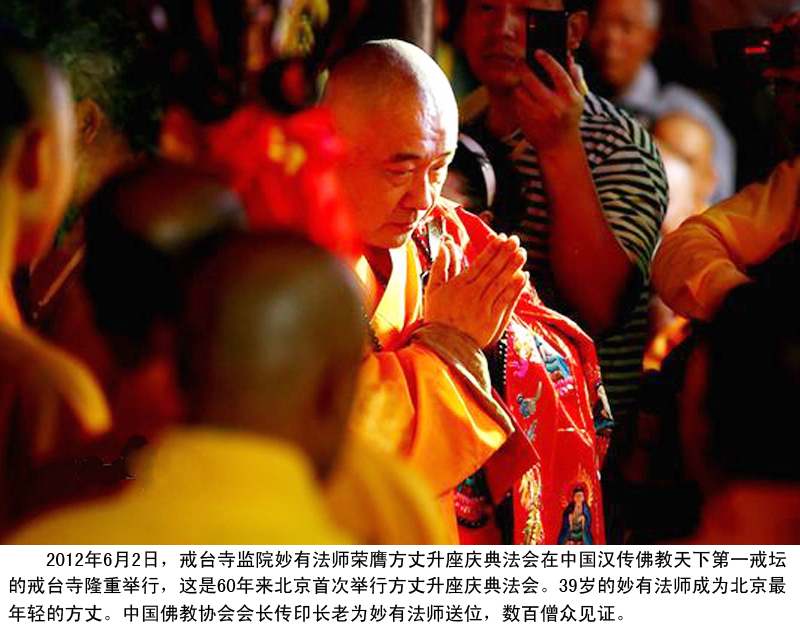

戒台寺的古松年龄从三五百年到一千多年的都有,郁郁葱葱,各具雄姿,还都有各自的俗名。最著名的有「抱塔松」、「卧龙松」、「九龙松」、「活动松」和「自在松」,合称为戒台五松。每当微风徐来,松涛阵阵,便形成了戒台寺特有的「戒台松涛」景观。戒台寺内“五大名松”之一的白皮松“九龙松”,它巍然屹立在寺内戒坛院的山门前,其郁郁葱葱的绿冠高达18米,鳞片斑斑的白干周长达6.8米,是唐武德年间种植的,至今已一千三百多年,是北京,也是我国和世界上的“古白皮松之最”(注:白皮松是在十九世纪中叶传到外国的,现英国伦敦的邱园有几棵已一百五十多年的大白皮松,是除我国外的世界“古白皮松之最”。据闻:我国最著名的古白皮松有两棵,一棵是山东曲阜颜庙的传为唐代白皮松,有的林学家认为它是我国的“古白皮松之最”,但它的干周长才达5米多。另一棵是陕西长安县黄良乡温国寺遗址(现为台湖村小学)的传为唐代的白皮松,但它的干周长才3.6米)。戒台寺的“九龙松”的形体硕大、气势磅礴、雄伟壮观。因它的巨冠是由九个大干组成,犹如九条银龙凌空飞舞,又似九条神龙守护着戒台,所以得名“九龙松”。“九龙神松”自古就是京城名松,在明清两代,文人墨客写有很多赞颂它的诗词。明《帝京景物略》中就多有赞诗。如诗云:“宝树依晴峰,婆娑月影重。叶深藏鹳鹤,枝老作遒龙......”。戒台寺的这棵古白皮松“千岁爷”、“老寿星”、“世界之最”,它虽身经数朝、历经沧桑,但如今却没有丝毫的衰老之意,反欲老弥健,苍翠青葱,大有返老还童之势,可谓一棵“不老松”。逐一参观戒台寺内的古松,这些古松千百年来,历经风霜雨雪,闪电雷击,历经磨难,却依然傲然挺立,苍劲如游龙,陡然间,我突然生出人生苦短的悲切之情。是啊,人一生几十年短暂光阴,历经“生、老、病、死”磨难,且人生不顺心不如意事何其之多,此时,我到真羨慕能作一棵戒台之松。

戒台寺内有一座大钟亭,大钟亭内挂有一口明景泰铜钟,此钟为八峰波形口,钟纽为虹形双龙头蒲牢,钟体上铸有云纹,铭为“大明景泰年月日制”。 戒台寺的钟声在历史上是非常有名的,清代的江宁织造曹寅,即《红楼梦》作者曹雪芹的祖父,曾写下了一首很有名的诗,名曰《马上望戒坛》:“白云满山谁打钟,马首西来路不逢。据此相看如一梦,因缘还欠戒台松”。

图片说明:

1、第一张图片来自网络

2、其余图片来自作者提供

编辑:开门见喜