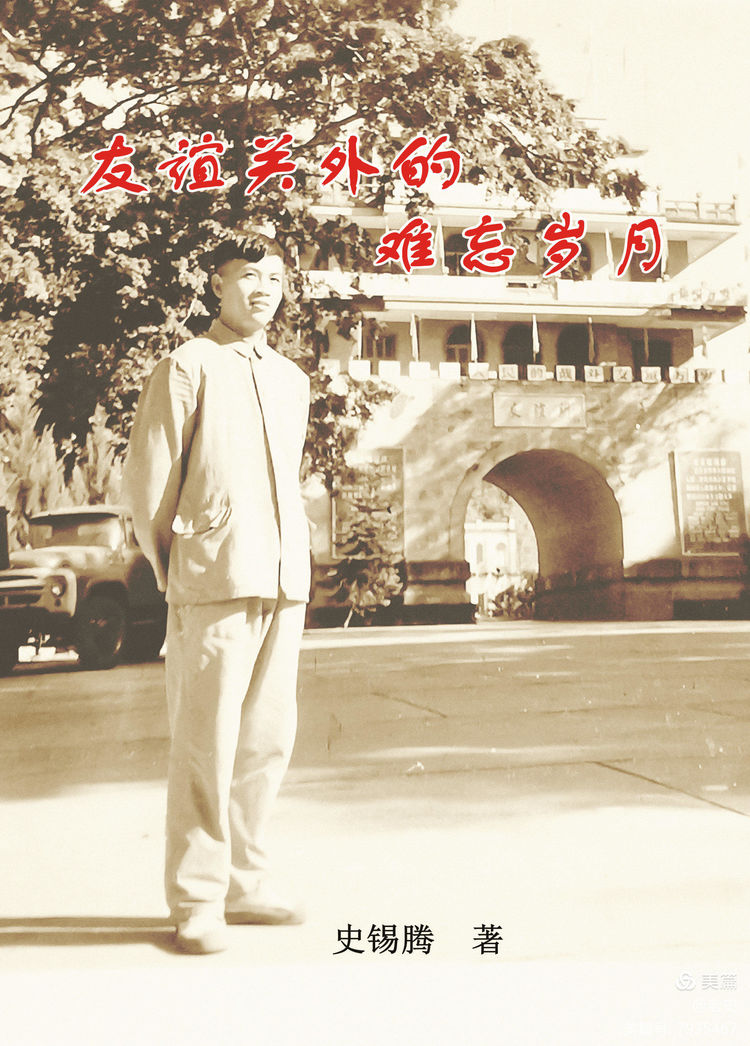

友谊关外难忘岁月1

—援越抗美生活纪实

史锡腾

播讲:林景和

序

从1965年10月开始,应以胡志明为首的越南政府的要求,中国向越南派出了地空导弹、高炮、工程、铁道、扫雷、后勤保障等支援部队,到1968年3月止,总计达32万余人,最高年份达17万余人。中国援越部队同越南军民一道,用鲜血和生命保卫越南北方的领空和交通运输线。中国军队伤亡达5千余人。中国援越物资总价值达200亿美元。在中国和其他国家的支援下,越南人民艰苦奋战,使美国侵略军陷入毫无胜利希望的困境,不得不在1968年11月宣布停止对北越的轰炸和炮击,准备进行结束战争的谈判。中国支援部队奉命于1970年7月,全部撤回。

—摘自《中华人民共和国国史通鉴·援越抗美》

这件事,就是后来有所提到的援越抗美斗争。

半个世纪过去了,当年参加这场援越抗美斗争的几十万年轻军人,有1400余名烈士在越南国土上40余座烈士公墓中默默沉睡了40多年,还活着的人大都也陆续进入古稀之年,但由于种种原因,这件事至今还蒙着神秘的面纱,一直不为广大国人所知。

作者年轻时曾在铁道兵二师服役,从1968年6月~1969年12月,在越南北方经历了这段难忘的战斗生活。《友谊关外的难忘岁月》是作者为这段时光所撰写的一篇回忆录,全文共37章,约18万字,文中所记载的全是发生在作者身边有血有肉的真实故事,曾经在一些网站上连续登载过,深受广大网友欢迎。遗憾的是,由于某些原因,至今难以正式公开出版。为了让广大网友能了解一些当时的历史真相,在此借美篇这块宝地,重新发表这篇文章,愿网友们喜欢,并希望多提宝贵意见。

目 录

1·踏上征途

2·前方是越南?

3·初进新兵营

4·开炉第一锤

5·苦中有乐

6·箭,已在弦上

7·越过友谊关

8·踏上了战争土地

9·异国家乡

10·三条轨的铁路

11·桥上遇险

12.一座桥炸成三座桥

13.猪倌

14.炎热的夏天

15.阵地前的慰问演出

16.爱民模范李月光

17.告别九分队

18.初到汽车连

19.一等功臣何为华

20.归心洒一路

21.重返友谊关

22.边镇凭祥

23.愤怒的高机连

24.压倒一切的任务

25.第一位师傅

26.异国的春节

27.再见了,老战友

28.珍宝岛事件的反响

29.南宁见闻

30.老兵和新兵

31.河内上空的灯火

32.龙编桥上的反修标语

33.破旧的水罐车

34.当上了师傅

35.胡志明逝世的日子里

36.归期将至

37.别了,越南

1.踏上征途

1968年3月16日下午,汉口新江岸车站。空旷、巨大的调车场,几十上百条钢轨在太阳的照射下发出金属所特有的冰冷寒光。这些铁轨近看起来相互平行,像上天使用巨大无比的直尺画就,远远看去又绵延缠绕,恰似解析几何课本中的二次曲线、三次曲线经放大后巧妙地组合在一起,近看远看都给人一种气势磅礴的感觉。数十列货车停在铁路线上,有的半天一动也不动,这总是给人一种错觉,好像它们根本没有人管似的。可是突然间“轰隆”一阵巨响,其中的一列启动了,开走了。更远一点,在一排排装满灯具的巨大铁架下面,停满了一列列没有头尾的列车。偌大的地方,只有一台机车在工作。在调度员旗帜与哨声的指挥下,它一会儿前进,一会儿后退,一会儿挂上长长的一段车厢,一会儿甩下一节车皮,有时又在原处停着久久不动。尽管这儿充满了钢铁的撞击声,但缺乏人声的喧闹,给人的感觉是一片荒凉。

过了不一会儿,这儿很快就热闹了起来,一支庞大的队伍从黄浦路兵站向站内开拔过来。他们有的全身穿着草绿色的军装,一看就是陆军;有的全身穿着海蓝色的军装,表明他们是海军;有的上身穿着草绿色、下身穿着海蓝色的军装,不用说他们是空军。这其中还有一部分穿着大棉袄,带着火红的皮帽子,目的地好像是高寒地区。但是不管他们穿的是什么颜色的服装,都是又肥又长,极不合身,而且没有佩带帽徽领章,加上看上去乱糟糟的纪律,一看就知道这是一群新兵。确实,他们都是1968年从武汉市各个学校、工厂及各个单位征招的上千名解放军新战士。今天就是他们离开自己的亲人,离开自己故乡,集中奔赴新兵连的日子。说得更确切一点,几个小时后,他们就将从这儿告别自己的学生时代,踏上一条全新的人生道路。而这条道路现在对他们来说是那么遥远,那么神秘,以至于每个人都迫不及待地想试探试探道路的那一头又是什么样子。

在这群新兵的队伍中,也包括我,以及来自武昌水果湖中学的几十位同学。

一列全部由棚车(即闷罐车)编组而成的列车停在一条孤零零的便线上。由于这条线路两边不靠站台,加上车厢地板又高,因而在每节车厢门口都安放着登车的木梯。从外面看上去,这一列车箱决不像是用来载人的,无论从哪个意义上来说它都是一列货车。整个车厢又黑又重,都是由粗糙的木板和笨重的钢材制成,这样的结构我认为更适合于运载的对象是大象。车厢的两面各开着一扇车门和四个车窗。车窗的大小如通气孔一般,开在高高的顶棚下面,估计像我们这样的个子站在车内地板上要踮着脚才能看到外面。车门倒是开得很大,从顶棚一直落到地面,宽度差不多占了整个车厢侧面面积的五分之一。门是滑轨式的,开门、关门要往两边拉。但是要拉动这扇笨重的门,非得要有大力士的气力不可。

在带兵干部的指挥下,在此起彼伏的口令声中,长长的队伍分成了一节一节,然后就有序地分散到了各个车厢门口。新兵们次序井然地踏着车厢门口的木梯,登上了里面还散发着马粪臭味的列车。此时车厢里又乱起来了,大家乱哄哄地在垫着芦席的地板上找到一席之地,刚准备坐下,班长又在大声的喧哗之中为大家重新划定落脚之地……不知过了好久,大家总算安置好自己的地方,并乖乖地坐在自己的背包上等待火车出发。

下午四点多,一声汽笛长鸣,列车“轰”地一声开动了,我们再也坐不住了,纷纷从背包上跳起来,一起挤在车厢门口,目送着车站缓缓向后退去。再见了,武汉,再见了,家乡,再见了,生我养我的地方!

列车在荒郊野外绕城半周,连我们这些土生土长的武汉人也不知道到了什么地方。直到驶过了汉水铁路桥,驶过了我们所熟悉的长江大桥,又驶过了还处于建设之中的武昌火车站,我们才弄清了方向。在这个车站,我多次登上旅客列车,北上北京,南下广州,参加了全国大串联。因此,根据经验我可以大致确定,列车正沿着京广线向南开行,这就确定了我们前进的大方向是南方。但是,我们的具体目的地究竟在南方的什么地方呢,这个在我头脑中盘绕已久的问题还是不能得到确定的答案。

估计急于弄清这个问题的人远不止我一个,因为还在刚才等待登车的时候,就有同学偷偷问带兵班长:

“班长,我们的部队在什么地方?”

“班长,这车要把我们拉倒什么地方?”

任你怎么问,班长的回答只有一个:“到地方你们就知道了。”

这个问题问不出来,我们就退而求其次,又问:

“那么,新兵连在什么地方呢?”

班长的回答更干脆:“我也不知道。”

天已经很晚了,车厢外一片漆黑,列车沿着铁道在黑暗中不急不慢地爬行,“吭气吭气”的车轮撞击声始终伴随着我们一起前进。当驶过弯道时,可以见到前面长长的、一节节的车厢和车头组成美丽的曲线,耀眼的车灯先将周围的旷野照亮,然后又像银白色的利剑射向无垠的远方。

车厢里,暗淡的马灯在顶棚上晃动着,每个人的脸都显得模模糊糊的。虽然按常规大家还没有到睡觉的时候,我们还是打开各自的背包,把它铺在芦席上,一个挨一个躺下来。有的人在窃窃私语,叽叽喳喳的低语声好像是车轮交响曲的装饰音,有的人在不停抽烟,一股浓烈的烟味在车厢中弥散。大概这些车皮刚运过牲口,车厢里一直散发着浓烈的马粪臭味。多元的声响与气味交合在一起,有一种让人昏昏欲睡的感觉。为了使车厢里通气,两边的门都打开了一半,两个用来上下车的梯子现在被横挡在门口当栏杆,当然,是用绳子绑牢在车门上的。在车厢的角落里,放着一个大大的木桶,那是让大家方便的地方。但是谁也不愿意把屎尿拉在桶里,再给车厢增添臭气,都是站在门口往大地上一拉了事。开始大家还向“方便”者开玩笑,但过了一会就谁也不去注意了,车厢里完全安静了下来。

看起来每个人都已经似睡非睡,实际上每个人都不知不觉陷入了沉思。

这次参军对我,也许还对大部分高中毕业的同学来说,都具有一定的偶然性。今年春节刚过,同学们又回到了才安静了没几天的学校,大家三三两两地聚在一起,重新开始了百无聊赖的生活。突然一个好消息传来,“马上要征兵了!”宿舍里一片欢腾。

本来我们已经高中毕业,并准备在1966年7月参加高考。可是6月份北京大学校园内的一张大字报奏响了“文化革命”的序曲,立即,紧张的复习被狂热的运动所代替,高考被无限期推迟了。我们既不能升学,又不能工作,只能留在学校里“继续闹革命”。不知不觉过去了两年,为了与新升上来的高三相区别,便成了“高四”或“老高三”学生。刚开始,为了“誓死捍卫毛主席的无产阶级革命路线”、“誓死捍卫毛泽东思想”,大家革命热情很高,先是破四旧、揪斗“牛鬼蛇神”,接着是在学校批判“反动学术权威”,造学校领导的反。随着“革命形势的深入”,“革命队伍”逐渐出现了分化,有的到北京串联,有的到农村劳动,有的与北京南下学生一起到省委去造反,有的组织起来捍卫省市领导,还有的当上了逍遥派……同学、老师之间成了一派一派的,有的成了“战友”,天天混在一起,有的成了仇人,天天针锋相对地辩论,甚至动武。到了1967年底,全国各个省、市领导机关以至直到基层的“走资派”普遍被打倒,各级“革命委员会”相继成立,“革命形势”暂时处于稳定。这时,“继续战斗”已找不到目标,批斗走资派提不起兴趣,“复课闹革命”又静不下心来,因此,我们这些“革命小将”的“革命斗志”一时处于低潮。特别一想到高中毕业已近两年,升学或是工作都没个着落,快二十岁了还在家中靠父母生活,心里特别闷得慌。也有的同学幻想文化革命结束后,都到工厂当个工人(对升学不抱什么幻想了),做个工人阶级之一员,多么光荣。但我不这么认为。我算了一笔帐:大学、高中、初中,连续几年的学生都没有升学和安置了,工人现在也放下了生产任务上街闹革命,工厂里冷冷清清的,根本没有什么正经事干,哪能一下子要那么多工人?何况当时解放军是最受全国人民尊敬的,像我们这样的年轻人,见人家戴一顶军帽,穿一件军装,不知道会多么羡慕。因此,一听说征兵的消息,我马上下定决心报名。

事情真还顺利,没过多久,参军的事就有了眉目。征兵结果公布了,我们学校共有四十多人榜上有名,其中就有我一个。这完全出乎我的意料。按照我原先的估计,我被批准的希望是很小的,因为父亲只是一个普通的中学教师,在当时按照“出生论”的说法,我充其量只能算是个“灰不溜秋靠边站”的角色。虽说只要能“坚持思想深处闹革命”,还是属于“可以改造好的”子女,但中国人民解放军是“无产阶级专政的坚强基石”,征兵的一道道政审关是把得相当严的。我们学校的学生大部分是省直机关、武汉军区及大工厂的子弟,贫下中农子弟也不少,按道理参军这样的好事怎么也轮不到我的头上来。

回想起来,可能是因为当时各派刚刚联合,“校革委会”刚刚成立,在审查时兼顾到了方方面面的利益罢了。不管怎么样,当时乃至现在,我都非常珍惜这一来之不易的机会。

再后来就是带兵班长家访,由我们带着接兵的老兵到自己家去,与自己的父母见面。在前往我家去家访的路上,老兵无意中的一句话给了我一些提示,使我觉得今后的道路上或多或少会发生一些让人意想不到的情况。那天他说……

一次过急的刹车,把大家从原先躺的位置向前猛推了差不多半米远,我也与左右的邻居来了个“亲密接触”。我的思绪又回到了现实之中。我爬起来,走到门口对着外面撒了泡尿,把临睡前的负担解决掉,然后脱下棉袄棉裤,躺进了暖和的新棉被,闭上眼睛准备休息。

脑袋被当作“枕头”的小包袱鲠了一下,硬硬的,还有菱角。虽然脸上被鲠的地方有点疼,但我的心中却感到一阵温暖。

那是一个硬面日记本,尽管隔着包袱布,也能感觉到那红色封面上悦目的图案和页面之间的油墨芳香,甚至还能感觉到混杂在油墨香味之中的女性所特有的那种令人心神愉快的另一种芬芳气味。

在出发前的日子里,同学们都来做最后的告别,甚至还在寝室里开了一个告别宴会。同学们烹饪的手艺居然很不错,甚至连炸猪排这样的菜肴都做出来了。有的原料是各人从家中带来的,还有的却不知他们是从哪里弄来的。男同学,女同学,大家在用课桌拼起的大桌子前将这些美味佳肴一扫而空,一张张嘴在大嚼大咽之余又不失时机地吐出一串串或希望,或鼓励之类的临别赠言。这两个笔记本是几个初中的女同学集体送的,都是大大方方正大光明送的。一个笔记本的封面印着雷锋像,而另一个却印着刘英俊的像,都是属于那种普普通通的日记本,只是希望我在革命的大熔炉里能成为雷锋或刘英俊这样的革命战士。除了鼓励和希望,我一点看不出还有没有其它的意思,但我宁愿信其有,不愿信其无。因为在很多电影中,临别时姑娘都要给参军的小伙子赠送什么礼品,而且都是比较意味深长的。难道她们就没有看过这些电影?在“吭气吭气”的车轮声中,我枕着朦朦胧胧的希望,不知什么时候就进入了梦乡。

一丝阳光照进了车厢,一觉醒来已是早晨,车还在不知疲倦的“吭气吭气”一路向前。我们的想象,军车应该是通行无阻,永不停息的。可是这列火车充其量只是一列不准点的货车,一路上见车就让,见站就停,跑了一夜,才刚刚进入湖南境内。

第二天中午,车在一个站上停下。由于不是停在客站的站台上,我们无从知道这是什么地方,但从两侧看不到边的一股股停车道看来,这应该是一个很大的车站。果然,带兵干部告诉我们:

“现在到了衡阳车站,停的时间较长,并且要在此地吃饭,现在可以先下去活动活动,方便方便,听到哨声就集合开饭。”

半个小时后,我们拿着自己的碗筷,列队来到衡阳兵站。兵站,又称军供站,是供过往的大兵团部队住宿和吃饭的地方,一般设立在较大的车站、码头附近。进到站里面,给人的第一印象是“大”,它与一所规模很大的工厂或学校里的万人大食堂比起来,面积还要大,或者不如说更像一座中等规模的展览馆;第二印象就是“空”,整个饭厅里空空如也,除了几十根方水泥柱以外,没有其它任何东西——没有桌椅板凳,也没有售饭窗口或柜台。不过,当我们进入饭厅时,兵站的工作人员已经把我们的饭菜安排好了:每隔三、四米见方,水泥地面上就摆放着四个脸盆,每个脸盆里盛着大半盆热气腾腾的菜肴,饭装在半人高的大木桶里,每隔三、四“桌”放一桶,也热腾腾地冒着蒸汽。我们进来前,这儿还空寂无人,十分安静,但现在满饭厅都是喧闹,脚步声、口令声、唱歌声混杂其间。尽管如此,这整整一列车新兵也只占了大厅面积的三分之一不到,估计再来两列军车,同时进餐也没有关系。我们被引导到各自的席位上就餐,十人“一桌”,一般都是以班为单位,超出的人则再另外组成一“桌”。其实这“桌” 不过是个虚词,我们只是围着菜盆蹲在地上进餐而已,一手端碗,一手拿筷子,悬空不着地地吃完了这餐饭。在以后多年的当兵生涯中,我们一直都是以这种姿势蹲在地上吃饭:左手拇指和食指间夹着搪瓷饭碗,食指与其它三个指头之间还夹着一个装满菜的搪瓷盘子,负担虽重,却也稳稳当当,右手要轻松一点,只需拿着筷子把饭菜往口里送。养成这种习惯,后来坐在桌子上吃饭反倒感到不习惯了。

盆子里的菜是两荤两素,虽然是有限量的,但数量足够了,而且味道也不错,至少我是吃得很满意。饭量不限,随吃随添,大家敞开肚子尽量吃。最后还有汤,虽然清汤寡水,没有什么油水,但总比喝白开水好多了。平时在家里粮食、油水都欠缺,现在是风卷残云,四个脸盆一扫而空,饭桶也基本见到了底。

饭后回到车站,只见挨着我们车厢的一股道,已经停着一列从南方过来的车。这也是一列长长的闷罐,从整齐的着装来看,这也是一列运兵的军车。但是车上下来的战士穿的不是草绿色的军装,而是清一色的浅灰色制服,也没戴帽徽领章。在敞开的制服下面,背心上明明白白印着“中国人民解放军”、“中国人民解放军铁道兵”、“××××部队”等字样。他们的举止言谈告诉我们,这是一群复员的老兵,好几个人的背心上及扁担上留的“援越抗美留念”几个字又告诉我们,他们还是从越南前线回来的。我们站在离他们不远的地方,都以无比崇敬的眼光看着他们。

“喂,你们是从哪里回来的?”终于有人忍不住发问了。

“越南啊。”

“真是越南?”

“当然!还能有假?”

尽管天气并不热,回答者还是有意无意撩起外衣擦了擦汗,露出了印有“援越抗美”几个红色大字的背心。他又反问我们:

“你们是哪个部队的?”

“××××部队。”

“啊,巧了,你们就是我们这个部队的新兵。”

“真的?”

“骗你们干啥!”

“这就是说,我们也是去越南?”

“是啊!”

这么巧?我们都有些半信半疑。

“嗨,信不信由你吧。”

正在这时,我们车上几位带兵的干部从对面走过来,带着一脸的凝重。老兵们一见他们,丢开了我们纷纷围上去和他们打招呼:

“教导员你好!”

“连长辛苦了!”

“……”

教导员和连长微笑着点了点头算是回答,但马上又沉下脸来严肃地说:

“你们都是老同志了,可不要在公共场所随意泄露军事秘密哟!”

老兵们说了半天,我们都还半信半疑,现在教导员的一句话彻底消除了我们心中的最后疑问,一切都清楚了。我们不声不响回到了各自的车厢中,老老实实等待火车启动。

请听阅下一讲:2.前方是越南?

播讲者注:

背景音乐采自1992年英法合拍电影《奠边府战役》音乐。奠边府战役,越南抗法战争后期,越军对法军实施的战略性进攻战役。

文图来自作者史锡腾“美篇” 鸣谢!

播讲者林景和 老知青,业余拉琴,终生喜爱音乐、文学、朗读

朗读音频:点击链接

编辑:向日葵