陈远谋泪洒青藏铁路【原创】

《陈远谋泪洒青藏铁路》是节选自铁道兵战友、作家萧根胜发表在中国作家网上的散文《军报记者到高原》。原文一万多字,萧根胜追忆陪同陈远谋采访青藏铁路的几天经过。我摘编该文结尾最为感人的两个段落。

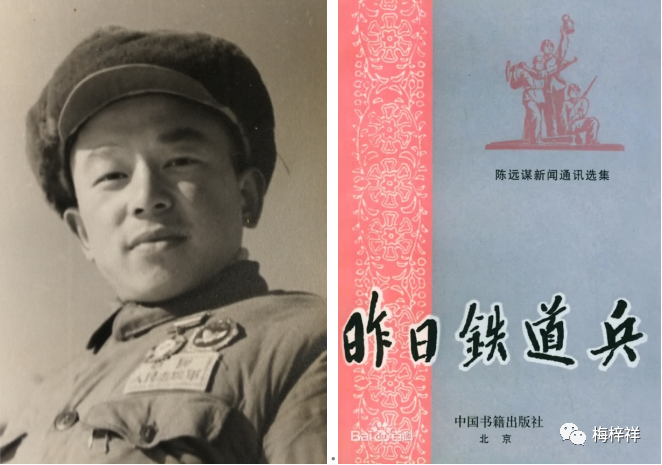

陈远谋是铁道兵的“名人”,他1950年当铁道兵,由基层到师、铁道兵机关,一生从事新闻报道工作,直到人生的终点。兵改工前后,他担任《铁道兵》报、改工后的《铁道工程报》副社长(主要负责人),是我多年的领导。他退休后同我一个大院居住,也是“早不见晚见”。在阅读萧根胜的作品后,才更进一步触摸到他丰富而柔软的内心世界。他看到部队的艰辛生活,缺水,吃沙子饭,数度落泪,执意将为他加的菜送给战士食用。他孜孜矻矻一辈子写铁道兵,是长期走南闯北、跋山涉水采访,耳闻目睹铁道兵的艰难困苦、卓著功勋,沉淀了厚重的感情。他是一位宣传铁道兵功臣。

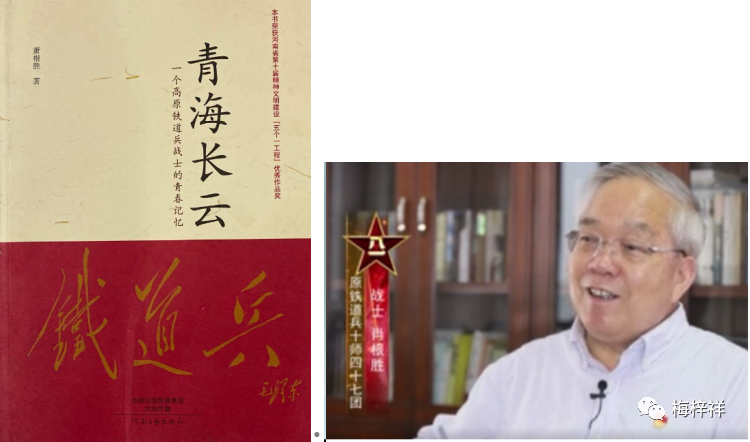

萧根胜我也认识多年了。他是一位有作为、对铁道兵怀有深厚感情的战友。他河南郏县人,1956年出生,1975年1月在铁道兵第1O师47团当兵,修青藏铁路,当过炊事员、给养员、司务长、组织干事,兵改工第二年调回原籍,一步一个脚印打拼,由县政府秘书始,退休前任县人大主任。他对铁道兵的重要贡献是写了一部40多万字、反映铁道兵修建青藏铁路的纪实文学《青海长云》,质量高,获河南省“五个一工程奖”。按他自己的话说,铁道兵的故事说不完,这不,又冷不丁写了这篇让人感动流泪的佳作。

陈远谋,1932年1月生于四川泸州,1950年1月参军,1953年1月参加中国人民志愿军,任铁道工程第五师政治部干事。以后历任铁道兵第五师政治部秘书、铁道兵宣传部新闻干事、新华通讯社驻铁道兵记者兼《人民日报》记者、《解放军报》特约记者,《铁道兵》报、《铁道工程报》报社副社长。出版个人文集《昨日铁道兵》。

陈远谋泪洒青藏铁路(节选)

萧根胜

四

第二天去三营采访。我们团的三营原来在天峻车站至关角隧道进口的路段施工。其中的十二连协助一营参与隧道施工,驻在我们连的南隔壁,任务完成后于1977年8月全部搬至乌兰希里沟车站以西的沙漠里施工。这里由于是第一项任务完成后重新分配的任务,平时被称为“新区”。

三营施工的新区位于乌兰县希里沟车站以西70公里的沙漠上,西距德令哈也正好是70公里左右。它的东面是五○团施工地段的柯柯盐湖,西面是一望无际的沙漠,三营营部坐落在铁路线以南三面环山的一个山坳里。黄褐色的沙砾山没有一棵草,一年四季刮风不止,山体表面被狂风剥蚀得像堆起来的豆腐渣。沙漠上稀稀疏疏地生长着几丛骆驼草,低洼地带可以看见几株枸杞树或叫不上名字的灌木丛。这里除沙多风多就是蚊子多。战士们戏称的“品种蚊子”,与小苍蝇差不多,在身上咬一口就有可能化脓成疮。因此,部队为每个战士配发有蚊帐和防蚊帽,如果到厕所蹲便,必须带上可以扇风赶蚊的报纸之类,不然光屁股被咬一口,可能得挠痒一周。

三营的任务是负责自己新修的18公里线路和五○团移交的近10公里铁路的防风固沙、线路锁定。部队每天上班的第一件事是清理铁路沿线的积沙,确保铁路畅通。

由于路途远时间紧,当天只能去看一个采访点。营领导陪我们到了距营部约有十来公里的十一连单独执行清沙任务的一个班驻地。

这个班在这里驻扎已有两年。在路基北面的小山坡下扎了一顶帐篷,帐篷前面用土坯砌一个约有两平方米的平房用于做饭、存放施工工具。全班8个人还养1头猪,猪瘦得像条疯狗,被记者概括为“8个人9条生命”。走进住人的帐篷,迎门处挂一个破旧吉他。陈记者掀开班长的蚊帐,床头放一本《毛泽东选集》(第五卷)、一本铁道兵政治部编印的《连队政治教育资料》和两张《铁道兵报》。他看了报纸的日期,发现已是上个月的“产品”。记者起身摸了一下靠门柱的火墙,有点温度也并不烫手。陪同的同志介绍,沙漠里夏秋季节是一天有四季,晚上很冷,炉子还要烧起来,白天主要是烧点水洗脸洗手。

不多时,班长回来了,是个江苏兵,吉他就是他的。小伙子很健谈,见了记者也不怯生,像数家珍一样介绍他们这“8个人9条生命”的美满生活。

这8位同志具体负责前后近3公里的线路清沙养护任务。8个人轮流做饭。沙漠上没有淡水,周围几个小湖里的水全是咸的。营里的水罐车每三天送一次水,水车来时就把门前的“斗车”放满,一年中多数时间斗车里的水晚上会上冻结冰。为了多存点水,就从开汽车的战友那里借一个喷灯,水车来之前,用喷灯将斗车外面烘烤一遍,把冰块倒出来用报纸盖上,再把斗车里放满水。吃水时,用大锤砸一块冰,放在锅里融化。当地藏民吃水极其困难,确实弄不到水时也会找上门要块冰。施工班即使自己用水紧张一点,也没有让找上门的牧民空手过。战士们的衣服一个月轮着到乌兰县城或德令哈找水洗一次。营里很关心照顾他们,每个月派车拉他们到德令哈洗一次澡,两个月去看一次电影。8个人的业余生活就靠这个把吉他。在他的指导下,全班同志或多或少都能弹几下,最差的也可以弹《东方红》《铁道兵之歌》。每隔三五天,连里可以捎过来一两份《铁道兵》报。吃的东西主要靠连里送,去德令哈顺便买点调料之类,连里给报销。连里有时吃菜也很紧张,他们班就更紧张,有时十来天没吃过肉,三天全部煮黄豆炒黄豆吃,甚至有时连续一星期吃压缩菜、海带皮。有青菜的时候每顿只能炒一个菜,数量也非常有限,所以靠吃剩饭生存的小猪常常没“饭”吃,有时饿得直叫唤。猪的叫唤声是这里除风声、吉他声之外的第三种声音。多一种声音多一份快乐,猪的叫声也成了大家的乐趣……

我听着这些以前曾经听到过的生活故事,心里仍感到有趣。当我扭头看陈记者时,发现他一边在采访本上急急忙忙地写着,脸上的泪水竟流到了腮上。

看到这个情景,我心想,这样的故事三天三夜也讲不完。不应该让记者太伤感,应该换换气氛。趁班长说话缺氧换气的喘息时间,我说:

“你给北京来的记者同志弹一曲吧!”

班长不由分说取下吉他,笑着说:“我是乱弹,请首长多指教。”

第一首弹的是《铁道兵战士志在四方》。这唯一的娱乐工具,班长一定没少练。他手指娴熟,弹音准确,我觉得他的水平不亚于《铁道游击队》影片中《弹起我心爱的土琵琶》的演奏水平。我看记者的泪水已止住,对班长说:“再弹一曲吧!”

第二曲弹的是《毛主席的战士最听党的话》,可能闻音生情,我听着听着来了情绪,眼泪不由地掉了下来,思想似进入痴迷状态……

缥幻之中,陈记者的声音把我的意识拉回现实:铁道兵真正是毛主席的好战士,舍小家,为大家,以沙漠戈壁为家。你们战天斗地,以苦为荣,沐雨栉风,无怨无悔!辛苦啦!同志们!这时,他已泣不成声……

晌午了,陈记者执意要在这里和战士们一起吃午饭。营里陪同的同志觉得这里实在没有什么可以招待北京贵客的,费不少口舌才说动陈记者回营部吃饭。要上车时,记者发现铁路以南约200米的地方像是一个湖,问:

“这是个什么湖?”

“咸水湖。”

“叫什么名字?”

“柴达木盆地内这种咸水湖很多,没有名字。”

记者若有所思:“啊,无名湖……”

从铁路沿线看无名湖,湖面上稀稀落落分布有几株不太茂密的芦苇,没有其它水草,也没有飞鸟,只有蓝色的粼光闪烁着,像一个等待救援的落难者。

挖盐壳,建路基。

五

北京记者来柴达木,来到营队,营首长按最高规格接待——四菜一汤。菜上齐后陈记者好像没有吃饭的兴趣,脸色一沉说:

“咱今天中午只吃一个菜,其他三个菜找个盆子装上让司机送到那个班上去!”

尴尬局面出现了,我立即起身解释:“上午班长介绍的情况是个别时候,是特例。平时,营连对他们的生活都很重视,以后我们会进一步采取措施,争取让这些同志的生活不断改善,水平不断提高。今天你到基层很辛苦,营领导也是一片心意……”

陈记者可能觉得再坚持也不好收场,说:“退两个菜,下午给他们送去,算是我犒劳他们,四个菜都由我掏钱!”缓和了就好。我说:“行,吃过饭再说。”

记者坐下后,营领导说:“我前几天休假带回来的酒还有半瓶,要不要喝几杯?”

“我平时不喝酒,既然是你自己的酒,今天我要借你的酒给你们敬一杯,拜托你们一件事!”记者说。

我马上意识到大记者要作指示了,立即起身掏出包里的笔记本准备记录。

营领导拿出半瓶绿豆大曲酒给每人斟上一杯。记者端起酒杯,转身将酒恭恭敬敬向地下洒了约有少半杯,说:“这一杯酒先敬给为青藏铁路建设牺牲的同志。”然后用剩下的半杯酒给我们几个碰了一下,说:“两层意思,一是你们辛苦了,受苦了,我感谢你们;二是拜托你们多关心关心那些战士。”说着他再次泪如雨下。我最见不得别人掉泪,自己的眼泪也像断线的珠子一样掉了下来。

记者就是记者,很有水平。他看营领导不会花言巧语,挺实在,而且也可能觉得大家都不容易,平稳了一下情绪后,说:“我不会喝酒,今天已破例了,你们喝吧,我吃饭。”

说完,他开始吃饭,可是,一口饭没有咽下去又吐了出来。

“这饭里有沙子!”

营领导不好意思地说:“是细沙子。沙漠上风沙大,用麻袋装大米容易混进这种细沙,这里缺水,淘得简单没法淘干净。”

“这怎么吃?”记者不理解。

“不要嚼就咽。”营领导教方法了。

记者又吃一口饭,用筷子夹点菜没有咀嚼随饭咽了。可能是不习惯,把他噎了一下,憋得眼睛睁大。趁他有兴致,我把刚才退到一边的两个菜又轻轻地端上来。

“在这里没有菜就没法儿吃饭!”

陈记者仰脸看我一下,可能是刚吃到嘴里的饭没有咽下去,他闭着嘴像在找下咽米饭的角度或感觉,点点头没有再说什么。记者每吃一口米饭的仔细劲儿似在慢慢数着牙齿的咀嚼数量,一下一下,一口一口,一直没有再怎么说话。那一小碗米饭他至少吃了有十几分钟,当营领导热情的再次为他添饭时,不知道他吃饱没有,只是有点夸张地说:“好了,好了,真好吃呀!”

我理解大记者的心思,他是在有意减轻营领导的思想压力。待我们几个吃完饭,记者饶有深意地说:“这里的生活丰富多彩,可惜没有作家,城市的生活单调无味,却聚集了那么多的作家、记者。真是不公平啊!”很有水平的大记者说出的“不公平”显然与他前两句话构不成因果关系。当时,以致到事后很长时间,我始终没有明白他这个“不公平”的真实所指。

萧根胜和他的作品《青海长云》。

列车驶向昆仑

陈远谋 吴克鲁

今年1月中旬,青海高原冰封千里,哈尔盖开往格尔木的第一列临时运营的客车,放声长鸣,运载着各族旅客从青海湖畔开出,穿隧道,越戈壁,过盐湖,向着莽莽昆仑飞驰西进,令人不禁想起史书所载,冬日放牧于青海湖中,能日行千里的龙驹青海骢来。今天,为这钢铁神骏引缰开道的,是为祖国现代化艰苦奋斗的英雄铁道兵。

由西宁至格尔木,是青藏铁路的第一期工程。其中西宁至哈尔盖的18l公里铁路,已在1975年正式建成通车。从哈尔盖至格尔木的683公里铁路,是1976年由铁道兵经过6年的艰苦奋战铺轨通车的。这条高原铁路沿线海拔2700米到3700米,寒冷多风,全年有40天到70天刮八级以上大风,加上干旱少雨、水源缺乏,穿过沙漠和盐湖,施工是异常艰巨的。当火车驰过青海湖畔以后,铁路一路西行升高,巍峨的关角山横亘在眼前,一座隧道迎面而来。这就是第一期工程的关键咽喉,柴达木盆地东大门上的关角隧道。

这条隧道全长4006米,铁轨标高近3700米,是我国目前海拔最高的隧道。它通过了11处大断层,由于地层受多次地壳运动影响,岩石破碎,洞内的地下水多,一昼夜最大涌出量达到一万多吨。在施工中共发生130多次塌方。1975年的一次大塌方,将正在施工的127名干部和战士堵塞在里面,经过洞外战友和洞内同志14个小时的奋战,才使同志们脱险。

无所畏惧,战胜塌方。

1977年8月15日,铺轨列车从关角隧道顺利通过了。但是,问题并没有结束。由于地质条件恶劣,已经完工的隧道拱墙开裂,剥落掉块,整体道床的路基多处鼓胀裂缝,严重影响行车安全。铁道兵指战员们在科研单位的指导下,炸除了1000多米的整体道床,把路基改成钢筋混凝土的仰拱形状,以承受山体的巨大压力,又在隧道拱部173开裂地段打进锚杆2000多根,用喷锚混凝土的新技术使锚杆和混凝土联结成整体。他们好像箍木桶那样,把隧道加固起来。如今,当客车通过这里的时候,旅客们可曾想到,在这座中国最高的隧道里,曾经进行过多次艰巨的战斗。

列车在关角沟里兜了几个灯泡形的盘旋圈子后,顺坡而下,经乌兰、德令哈的茫茫戈壁、草原,又穿过泉吉峡隧道群,来到了位于柴达木盆地中部的察尔汗盐湖。这个浩瀚的盐湖并不象有人想象的洁白如雪,而是像一块刚刚犁翻过的褐色土地,却又寸草不生。在盐湖上修铁路,地质情况极其复杂,又是我国铁路建设中首次碰到的新课题。在盐湖的腹部,有几十公里的岩盐地段,盐壳像花岗岩一样坚硬。担负施工的机械连就地取盐壳填筑路基,推土机推不动,就打眼放炮,将盐壳炸碎后再用机械碾压。接着,又向路基上喷洒卤水,使盐块重新凝结成坚实的整体。夏天施工时,盐湖上热似蒸笼,五六级的“无头风”几乎每天都刮,喷洒卤水时,风吹卤水满天飞,刮到皮肤上就红肿疼痛,溅到衣服上就结一层白霜,穿的解放鞋不多久就腐蚀坏了。但我们的战士是不怕任何艰难困苦的,他们顽强战斗,终于提前两个半月在岩盐段上筑成了路基。

在盐湖的南北边缘地区,有一段特殊地段,离地面10米以内都是粉末状细沙,只要受到震动,就渗水变软,火车路基就会下陷。有道是,卤水点豆腐,一物降一物。在科研技术人员的协助下,荣获“盐湖筑路攻关连”称号的铁道兵某部十六连接受了往地下打挤密砂桩的任务。他们用震动砂桩机把大量砾砂挤进地下,增加地层土质的密实度,就像往路基下栽进一根根支柱,把路基和火车稳稳地托住。在施工的10个月中,战士们群策群力,奋战盐湖,共打下砂桩5.6万多根,总进尺13.6万米,相当于钻通15座珠穆朗玛峰。就这样,在海绵一样的粉细沙地层上筑起了坚实的路堤,把32公里的钢轨铺设在察尔汗盐湖上,创造了我国铁路建筑史上的奇迹。

第一期工程的终点是格尔木。白雪皑皑的昆仑俯首迎远客,各族旅客笑逐颜开。过去,从哈尔盖到格尔木要坐两天的汽车。如今,临时运营的客车只要19个小时。柴达木盆地和内地更紧密联系了起来。坐车不忘筑路人,筑路英雄们的业绩将和高原雪山一样永放光彩!

本报记者 吴克 陈远谋

(原载1982年2月9日《人民日报》四版)

2018年6月13日,陈远谋老社长到报社送《七十年前铁道兵的启程岁月》一稿,临走时说:“这是我写的最后一篇文章。”我受“惊吓”,提出在报社门前的浮雕前合影,这是我与他相处三十多年唯一的一次个人合影。一周后,他突发疾病失语、失忆,10月29日辞世。在此深表怀念。

以藏品说世间万象。

476篇原创内容

编辑:开门见喜