《崔田民》书摘:晚年【原创】

梅梓祥导读:

作为任职铁道兵时间最长的主要领导、为铁道兵的全面建设与发展做出重要贡献的崔田民将军,他的晚年生活是怎样的?铁道兵官兵应当像崔政委关心铁道兵一样去了解他老人家。

崔政委1949年9月至1978年,任铁道兵副政治委员、政治委员、顾问,1979年到二炮任顾问,1982年离休。

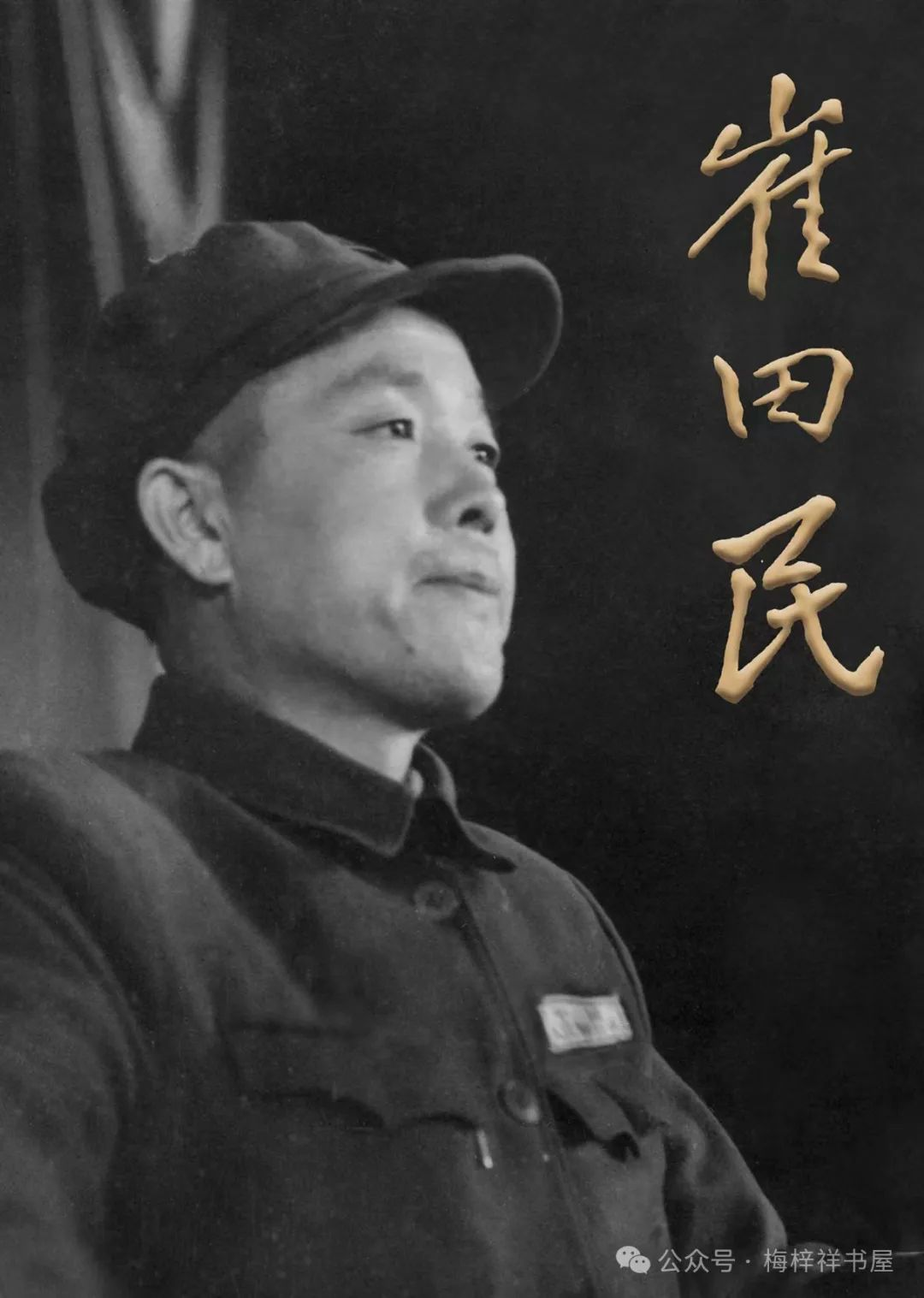

崔政委是陕北老红军,创建陕北革命根据地的主要领导人之一,参加抗日战争、解放战争、抗美援朝,担任“铁路建设突击队”的铁道兵的主要领导。革命生涯波澜壮阔,经历便是中国革命和建设的历史。强烈的责任感与使命感,崔政委虽离休却不赋闲,在晚年撰写了数十篇党史、军史——也包括铁道兵历史的回忆文章,多次参加重要历史事件的研讨会,为各地文史工作者提供研究资料,并热情接受采访……抢救性地为党和国家保存了一批功在后世的文献史料。

崔政委作为历史的见证人,又表现了一生恪守的低调做人、高调做事的高贵品德,并没有留下个人及家庭的回忆录。这本由崔政委后人呕心沥血撰写的书籍《崔田民》,稍稍弥补了这方面的缺憾,也就愈加珍贵。

崔田民参加全国人代会(1986)

晚年

因患“心梗”崔田民在1978年5月调离铁道兵后养病一年,1979年6月到二炮任顾问,1982年在二炮离休,从此开始了赋闲养老的晚年生活。这一年他70岁。

崔田民(1982年)

当顾问,崔田民看文件,列席二炮常委会,十分关心部队的传统和作风建设。对“顾问组长”、“党小组长”的工作他不推辞,他把这些看作是晚年为党奉献的一点余热。他按规定每周准时去二炮缸瓦市离休办看文件,参加党小组的活动和学习,从无间断。崔田民还报名参加了中央党校校外分部的学习,真可谓是活到老学到老,他所写《军队必须置于党的绝对领导之下——回忆陕北红军游击队的成长壮大》一文,被中央党校的《教学生活》报刊用。

参加二炮顾问党小组会左起:廖成美、崔田民、陈鹤桥、盛治华、李水清、吕义山、李懋之。

崔田民离休后的生活平静而祥和,时间自由、作息规律,精神放松、病情稳定。这样的生活大约持续了七八年的时间。

崔田民晚年闲适的生活

常去二炮离休干部俱乐部(1988)

在大连(1987)

1984年4月军纪委为崔田民彻底平反后,他更加心情闲适、思想轻松,更显得从容淡定、乐观豁达了。

在兴城(1988)

秋游北京潭柘寺(1985)

崔田民的“天天写”雷打不动

家住二炮西四干休所时,因住所没有院子,崔田民每天午休后都在胡同里散步。胡同口常有居民下象棋,他都会驻足观看,偶尔还会支招。时间久了他和居民相熟互为招呼。在家里,他的大部分时间都在书房里度过。书房里整齐的书柜、成摞的书籍、报纸、杂志和挂在墙上他所喜爱的四幅“梅屏”相映成趣。他用好几个月的时间整理了身边的文件、信件和“文革”的材料,把“文革”抄家抢走后来退还的几十年的工作笔记放进了保险柜。他时常在桌前长坐,好像是在回想几十年来的所经所历,又好像是在筹划今后的生活。他除了每天用半天时间看《人民日报》、《解放军报》和《参考消息》外,晚饭后看电视的《新闻联播》雷打不动,还“捡”起了自幼的爱好,与笔墨为伴。他自己动手把买来的宣纸装订成册,每册30页,每年12册,每册都有自写的封面。用行书抄写《毛主席诗词》、《古文观止》等字帖,抄写正文的行间是每天的记事,这种每天写字记事的习惯一直坚持到了生命的最后一刻。

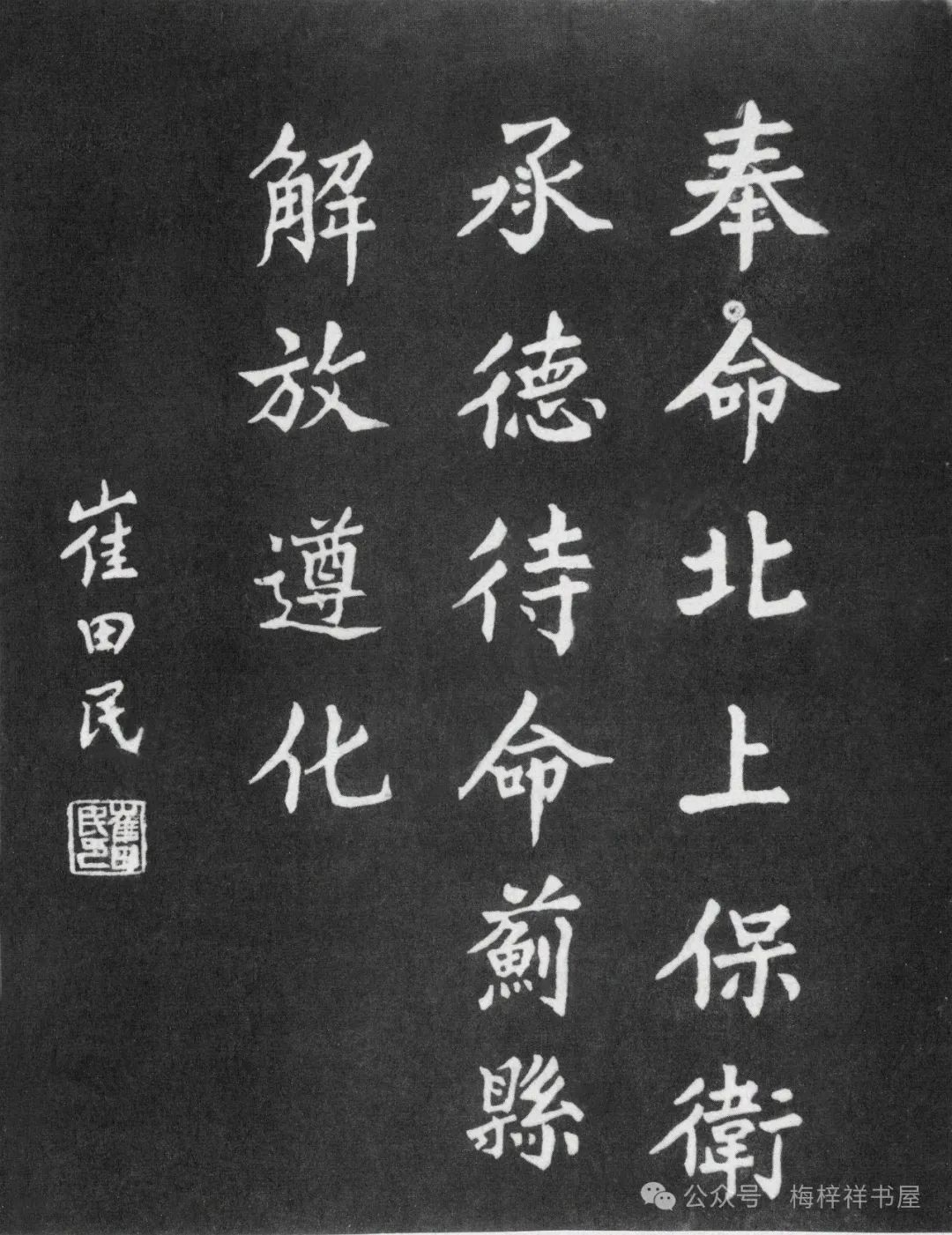

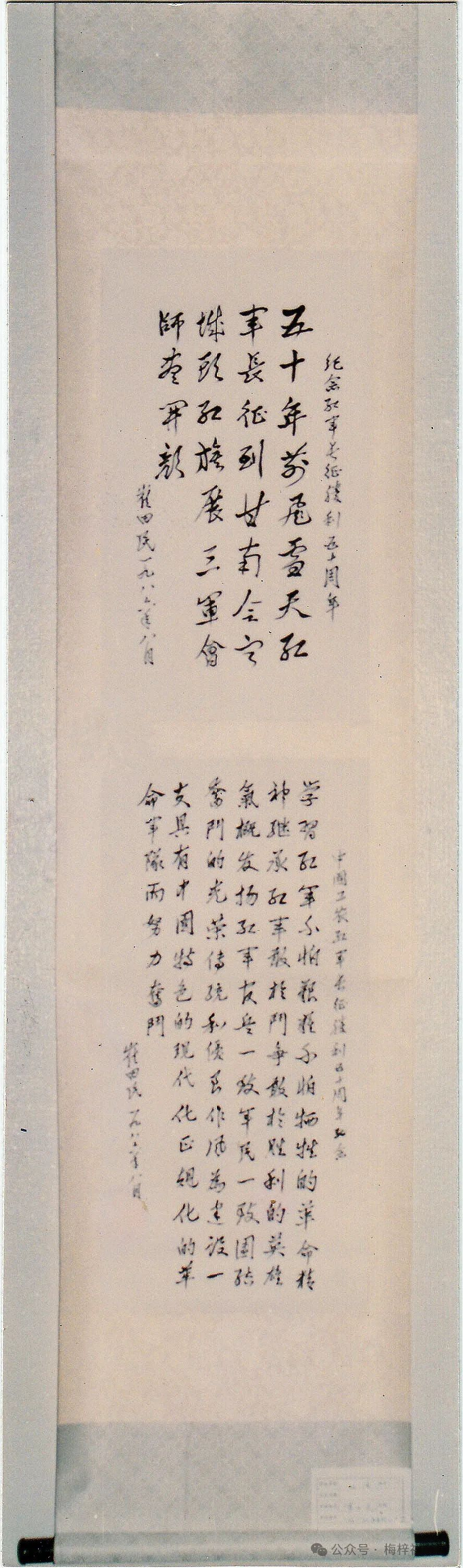

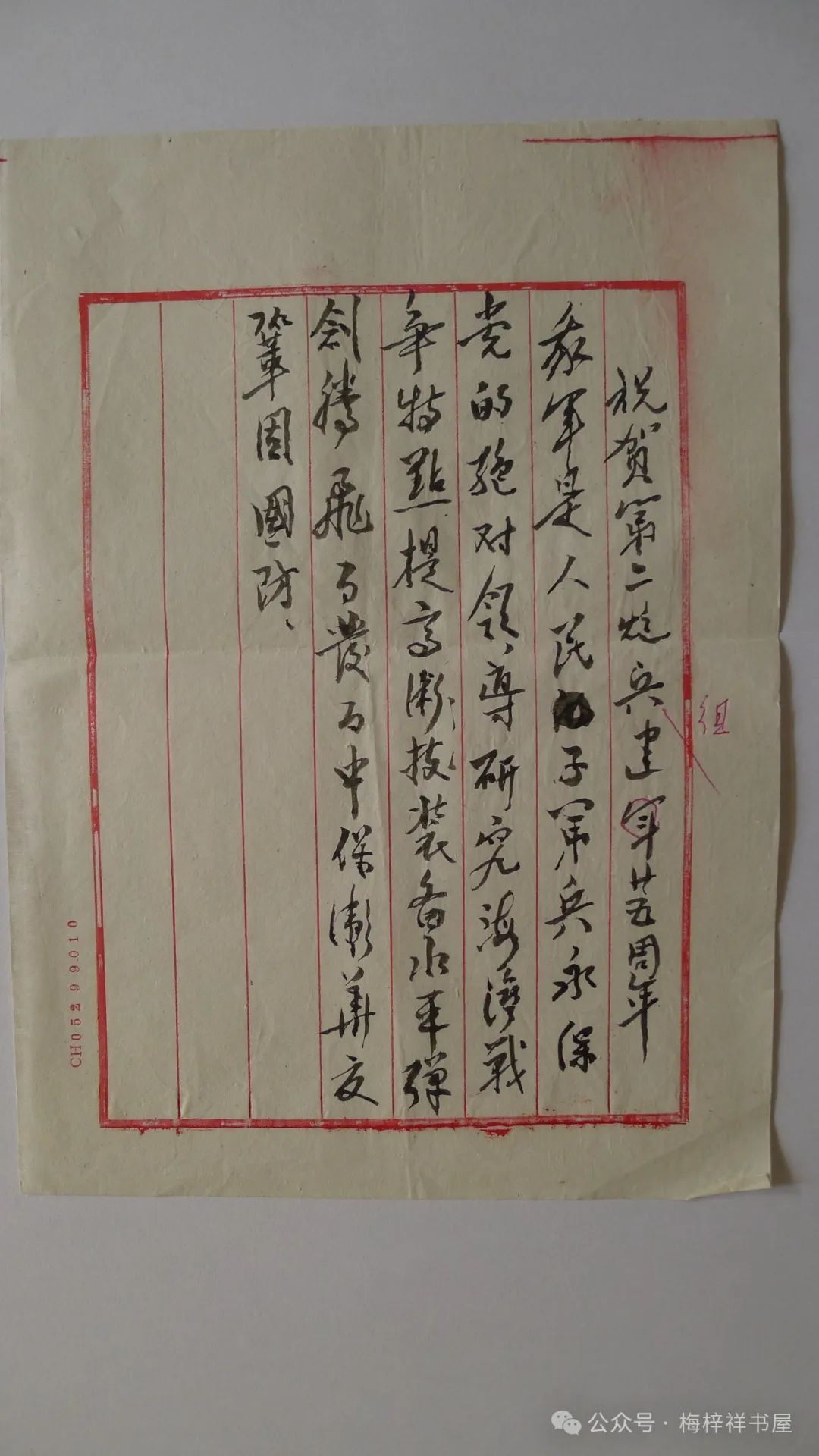

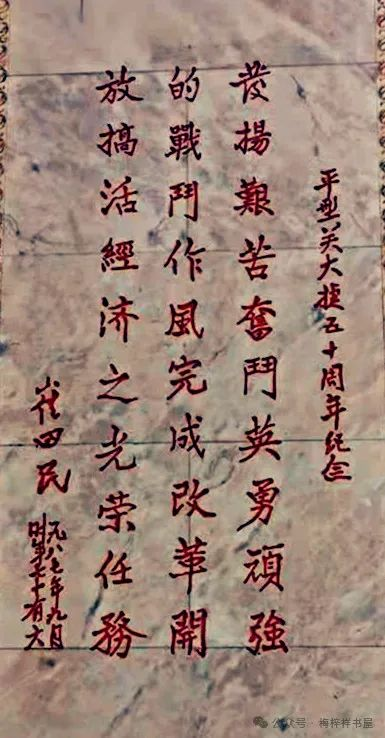

崔田民留下的部分题词和草稿

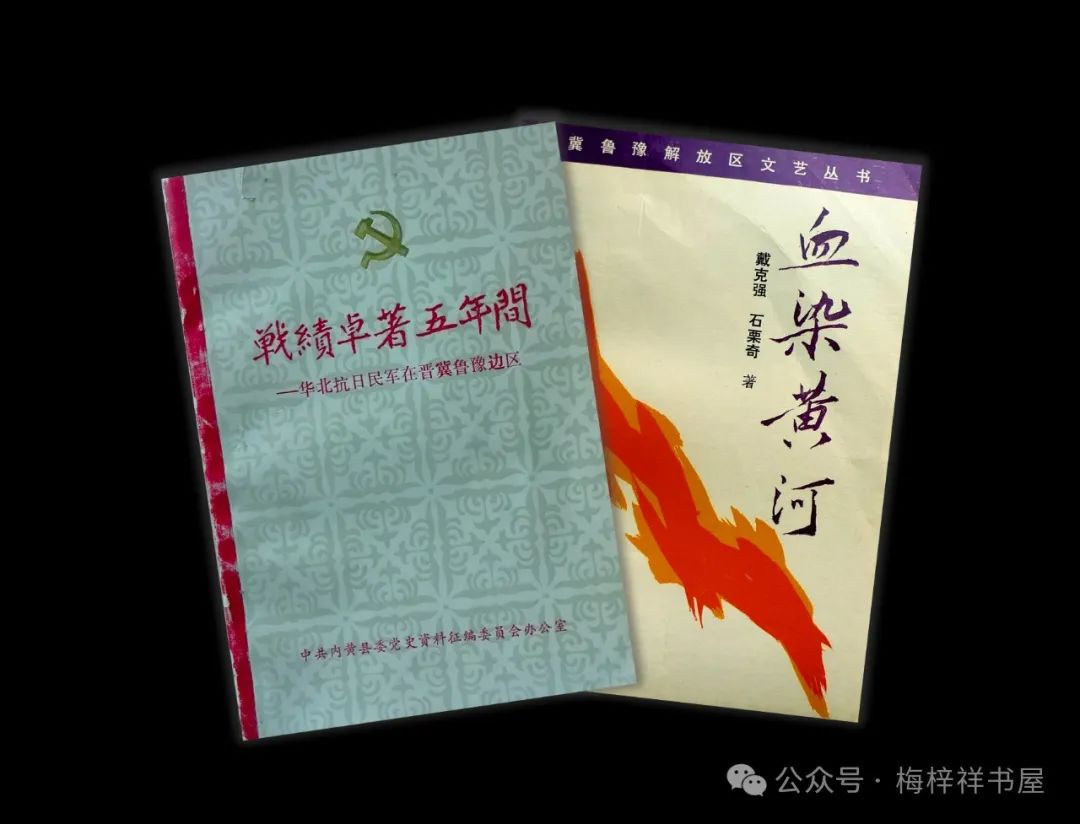

为冀鲁豫解放区文艺丛书和内黄县委党史资料题写书名

为天津黄崖关将军碑林题词(1987)

参加军博举办的“纪念长征胜利50周年书法展”(1986)

纪念二炮成立25周年题字(1991)

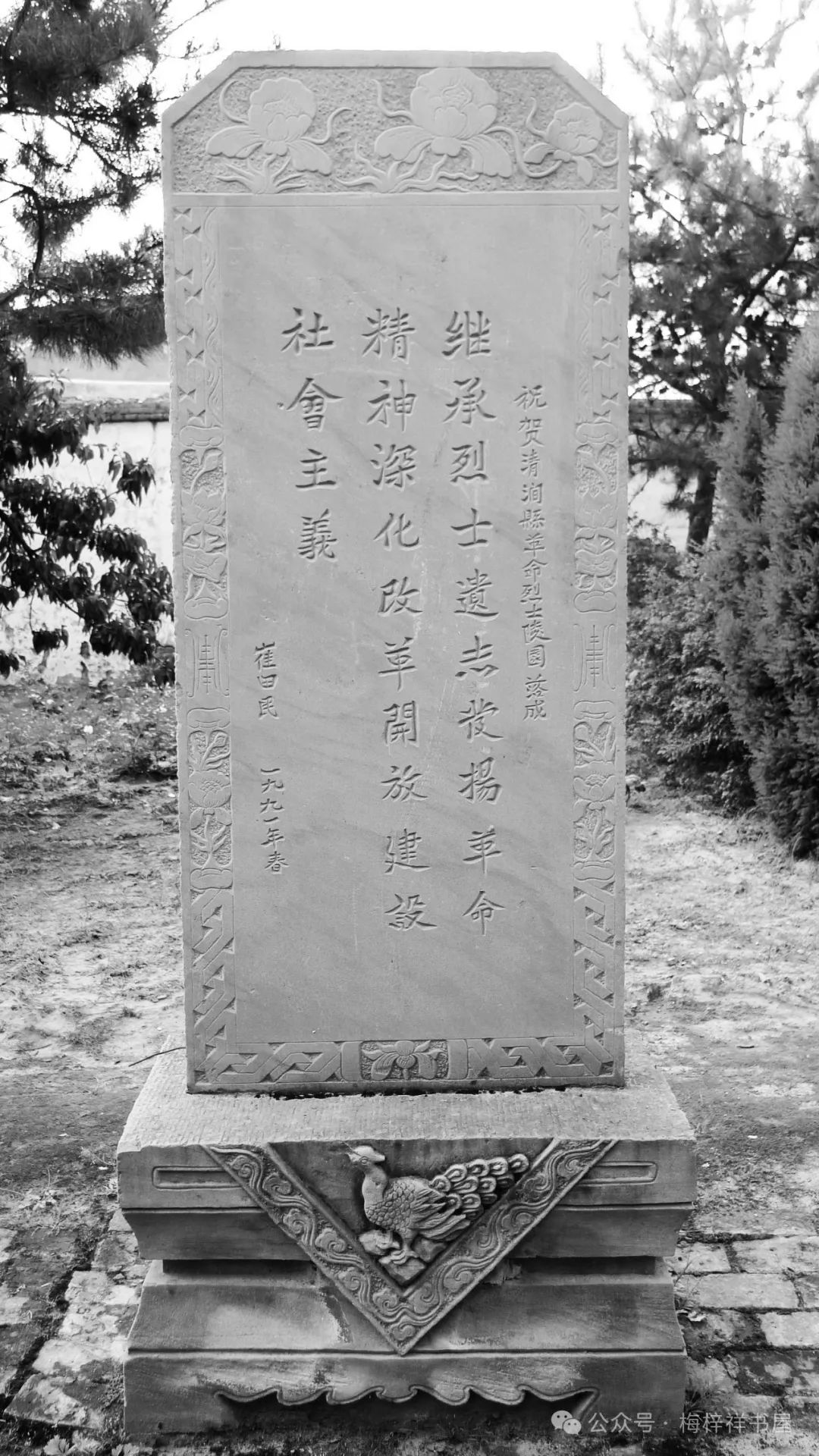

为清涧县烈士陵园题词(1991)

为平型关纪念馆题词(1987)

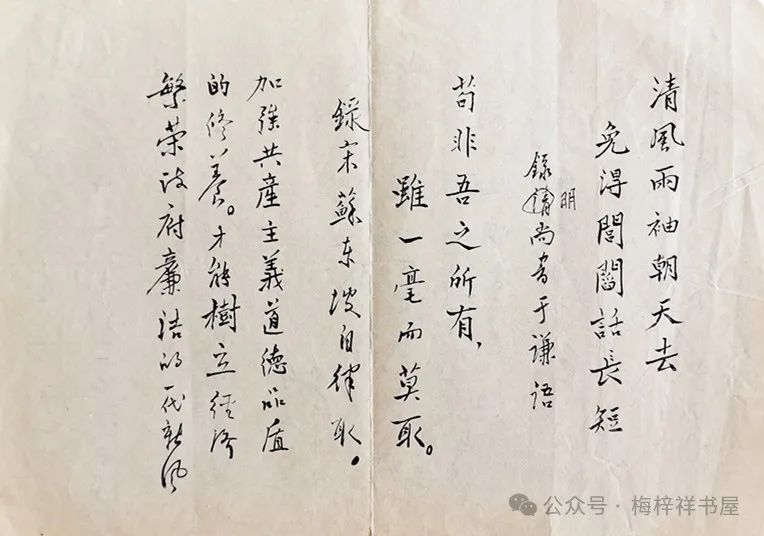

崔田民以他政治工作者的敏锐嗅觉,在去世前抄录

古诗句抒发情志,写下了对党和国家的冀望(1991)

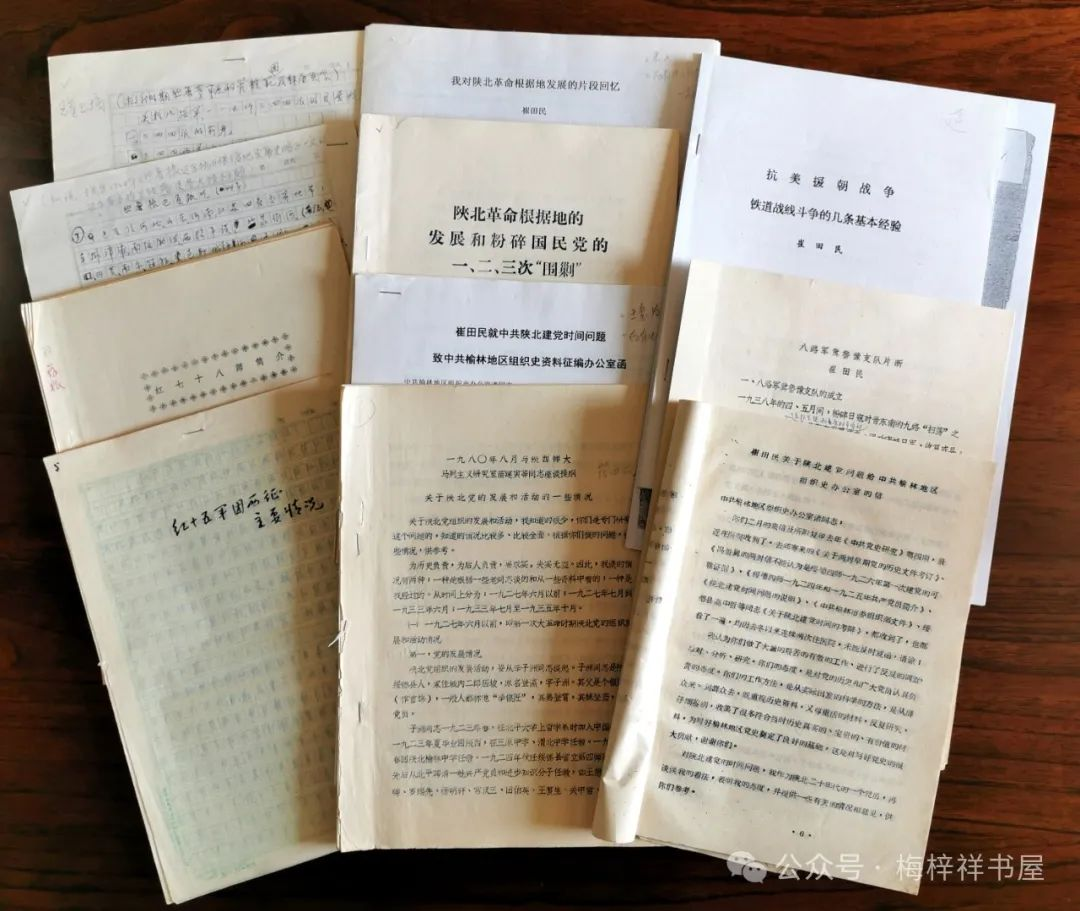

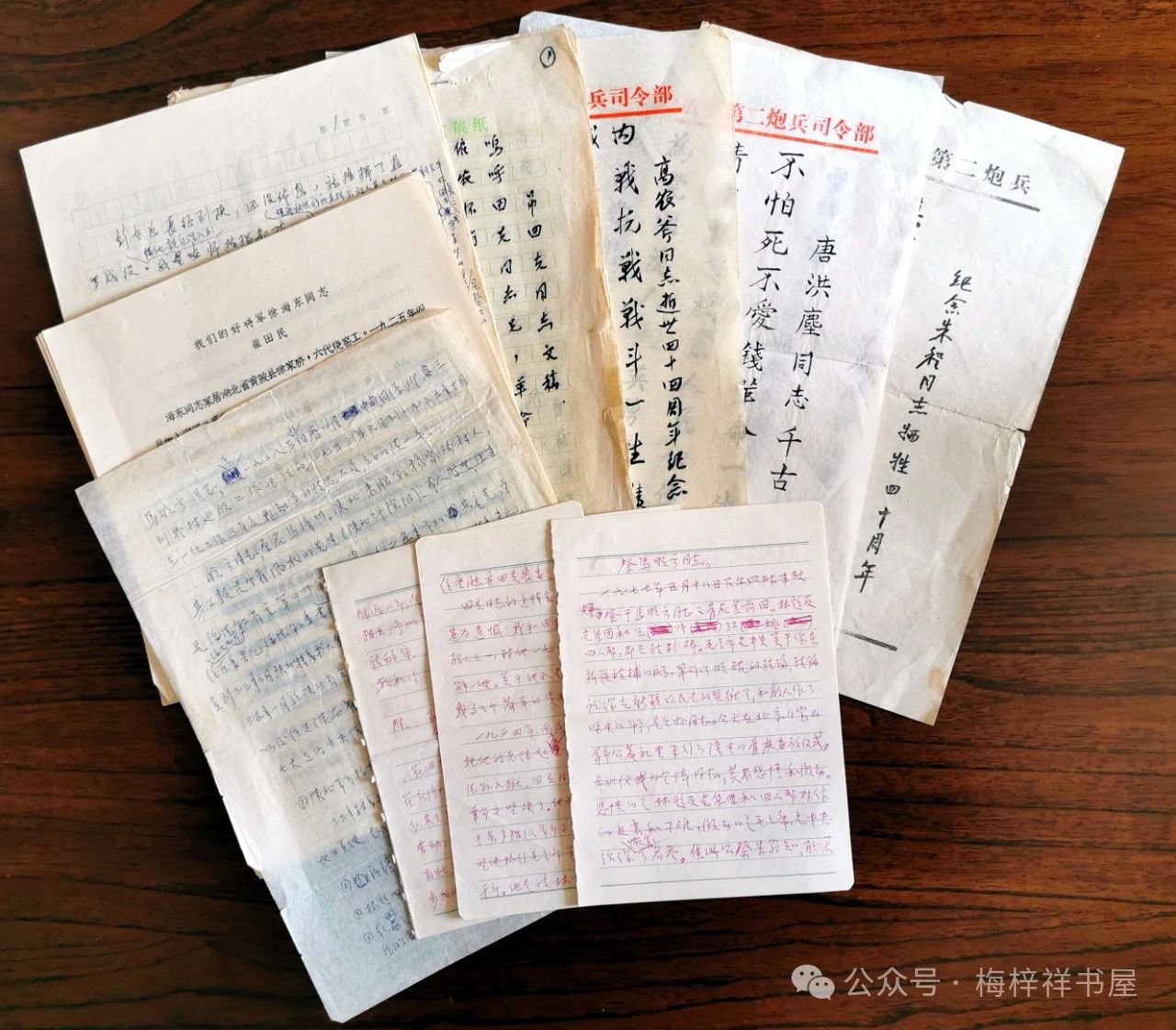

崔田民离休之际正是从中央到地方各级党组织、全军各大单位的党史资料征集委员会纷纷成立,抢救性的征集各时期党的历史资料之时。崔田民对此极为重视,他觉得这是他责无旁贷的责任、认为这是他最后可以为党做的事情。他订出详细的计划,先后对自己所经历的土地革命、抗日战争、解放战争、抗美援朝和建国后铁道兵部队的历史片段做了整理、撰写和口述。到去世前,他写出了《陕北革命根据地的发展和粉碎国民党的一、二、三次“围剿”》《我对陕北革命根据地发展的回忆》《红78师简介》《红十五军团西征情况》《八路军冀鲁豫支队片断》,重新整理了《冀鲁豫抗日根据地发展情况》《抗美援朝战争铁道战线斗争的几条基本经验》以及为《中国人民解放军历史资料丛书铁道兵卷》撰写了《打不烂炸不断的钢铁运输线》,致函中共榆林地区组织史资料征编办公室《关于中共陕北建党时间问题》,与陕西师大马列主义研究室谈《关于陕北党的发展和活动的一些情况》、与陕北红军创始人高朗亭合写了《陕北革命武装纪实》等十数篇回忆文章,并为彭德怀、徐海东、朱程、马明方、崔田夫、田守尧、霍维德等十多位同志撰写和口述了回忆文章和悼文,却唯独没有写有关自己的回忆。

1990年夏末,崔田民搬入西直门总政干休所,他萌生了写写自己的念头,但当时国家还没有为他这一级的干部出版回忆录的规定,也就撂下了。后来小儿子准备了录音机,女儿的同学送来了几十盘录音带,为他做好了口述历史的准备,最后由于身体和精力的不支,终成遗憾。1991年9月30日崔田民在301医院修改完《忆战友霍维德同志》的文章,两天后陷入昏迷,再也没有苏醒。

崔田民所写回忆录及部分回忆文章、悼词的草稿

部分回忆文章

为老战友所写回忆文章和悼词

回忆早期革命经历的草稿

《陕北红军第一次反“围剿”》的修改稿

对于革命史料的整理工作是崔田民晚年生活最重要的内容,为此他尽心竭力,付出了心血。

他尽己之力支持历史资料的征集工作,凡是找上门来的,不论单位大小,不论是军史、战史、地方史或是个人,他总是有函必复,来访必应。他写的证明材料有近百份之多,每每写回信或出证明他必打草稿,然后逐字逐句修改并亲自誊写,包括标点符号,从不敷衍马虎。

他记忆力惊人,对战争年代的许多事情他都能准确地说出时间、地点和细节。当军科就直罗镇战役和红军西征向韩先楚和宋时轮征稿时,他们不约而同地让军科的同志“找崔田民同志问详情”。

《陕北革命根据地的发展和粉碎国民党的一、二、三次“围剿”》初稿完成后,崔田民曾向48个个人和单位征求意见,并三易其稿,最后完成。1936年中央红军到达陕北后直接审理和处置西北革命根据地肃反问题的五人党务委员会成员之一、时任中央组织部长的李维汉,看过初稿后给崔田民回信表示:所写文章历史真实很有参考价值,建议中央党史研究室在内部刊物上登载。

他曾给时任中共中央党史研究室主任、中国共产党史学会会长胡绳写信,对《陕甘宁革命根据地组织史》资料征求意见稿中关于陕北历史的评价提出自己的看法。

他对《中国人民解放军军史》《铁道兵简史》征求意见稿的内容及释文,都亲自回信,逐文、逐句、逐字提出修改意见。

他对总政百科全书军事人物编辑室撰写的《刘志丹》、《谢子长》释文征求意见稿提出具体意见15条,并逐条抄写亲笔写了回信。

他与陕北老同志联名对中央文献研究室编写的《关于建国以来党的若干历史问题的决议注释本》中“陕北革命根据地”条目的注释提出修改建议。

崔田民部分外调回复及往来信件的草稿

部分外调的回复草稿

1982年崔田民给时任组织部长的宋任穷写信为石厚刚做历史证明

李维汉给崔田民的复信

对《铁道兵简史》、《中国人民解放军战史》及《中国人民解放军军史释文》所提意见的草稿对《刘志丹》、《谢子长》释文的意见稿

参与对《关于建国以来党的若干历史问题的决议》注释本的意见稿

1981年4月30日,崔田民曾给中共中央党史征集委员会写信:“建议中央党史委员会,指定有关部门,召集还在世的原陕甘边、陕北两个特委的委员和亲历过西北革命斗争的同志座谈,对历史有争论的问题,弄清当时的真实情况,统一大家的看法,总结和汲取历史的经验教训。”“以史为鉴,昭示后人,完成我们不可推卸的历史责任。”

两年后的1983年4月,中央指定中顾委副主任李维汉和委员王首道等组成五人小组,会同原陕北、陕甘边有代表性的8位老同志,共同研究解决西北历史争论问题,即三十年代以陕北错误肃反问题为主的一段历史公案。经过两个月的协商和座谈,双方在重大原则问题上达成了共识和谅解,结束了长久以来的激烈争论。崔田民作为原陕北老同志的代表之一参加了座谈并以他在陕北的革命亲历做了实事求是、认真负责的发言。他表态今后对待西北历史上的是非分歧和错误肃反问题坚决以座谈会精神为准,做到以身作则,率先垂范,并和其他代表一起郑重地在意见书上签字。会后五人小组根据座谈会达成的共识起草了题为《对于解决西北历史争论问题的分析和方针》的报告呈报中央书记处。1983年7月,中共中央以中委(1983)28号文件向全党转发了五人小组的报告和双方代表签署的意见书,文件发至全国党政机关和社会、群众团体党组、党委。

1985年9月初,崔田民到军事科学院参加西北红军历史问题座谈会。这次座谈会是遵照胡耀邦的指示,由冯文彬、宋时轮主持召开,邀请陕甘边和陕北的老同志对《西北红军战史》中若干有争论的问题及如何处理的座谈会。座谈会上与会者各抒己见,对所提及的问题进行了分析和讨论。经过7天的座谈,对长期以来关于西北红军历史上有争议的几个问题统一了认识,对仍然存在不同看法的问题也提出了原则性的意见,并以冯、宋的名义向中央写出了《关于西北红军历史问题座谈会的报告》。党中央肯定了这次座谈会并印发了这个《报告》,指出“今后对西北红军历史有关问题的提法,应以这个《报告》为准”。

崔田民生前共参加过三次有关西北历史问题的党内高层座谈会。第一次是1945年在延安召开的,后两次是在80年代党内风气最好的时期召开的。在后两次的座谈会上,崔田民切身感到了党中央务实、讲真话,不搞宗派、不整人,尊重历史、解决问题的民主作风和对历史负责的态度。对此,晚年的崔田民感到特别的欣慰。

崔田民与王树才

1983年,陕西省成立了英烈办、创刊了《革命英烈》杂志,旨在“趁当年参加革命的老同志很多还健在,抓紧时间,抢救革命史料。”他们派专职搜集整理资料的王树才多次到北京采访崔田民,崔田民按他的要求讲述了白明善、崔文运、崔曙光、马明方、马文瑞、霍维德、崔田夫等十余位先烈和老同志的事迹以及陕北革命早期的情况。一次,王树才问崔田民:“可不可以谈谈你自己?以备我以后用。”崔说:“我没什么好谈的,我们侥幸活下来了,牺牲的人很多,事迹很突出,应该好好写他们。”还说:“你写的《塞上雄风—绥德英烈传》我都认真地看了,有些地方做了批注,以后可以送你。”1991年,陕西省委给霍维德写传,作者就是王树才,为此他又几次专程来京。9月,他们最后一次见面时,崔田民大病初愈,这次他破天荒地打破了过去缄口不谈自己的沉默,在谈霍维德的时候几次谈到了自己,然后还更正到“你看我走题了”。王树才有所感悟,他暗自打算等给霍维德写完传一定好好听崔老讲他自己。王树才后来回忆说:“我度出崔老可能意识到机会不多,将不久于人世了。”果然,一个月后崔田民病逝。王树才是这样描述崔田民的:中等个,圆脑袋,留着光头;圆脸蛋,单眼皮,总是笑眯眯的。看不出有叱咤风云的将军风度,倒像一尊笑世佛。

1990年,为纪念中国共产党建党70周年,八一厂筹划拍摄《没有共产党就没有新中国》的纪录片,其中有陕北早期革命斗争的内容。为此,八一厂派出编导去崔田民的家乡铁茄坪村了解革命斗争的情况。当编导知道村里出了四位崔姓将军的时候,就决定把他们的革命经历搬上银幕,并开始了前期准备工作。崔田民知道后把相关人员召集到二炮缸瓦市离休办座谈,他语重心长地说:陕北有很多革命先烈,拍片应该宣传他们,宣传他们比宣传我们这些活着的人更有意义。最后八一厂采纳了崔田民的意见。事后王树才回忆说:“有一天,八一电影制片厂来了一男一女两个人,女的是编导,男的是摄影。女的对我说:‘我们了解到铁茄坪一个小村庄出了四位将军,而崔田民一家就有两位将军。我们准备拍一个以崔田民为主线的纪录片,这次先来了解一下,下一回正式拍片。听说你掌握不少有关他们的事,可以给我们谈谈吗?'我尽我所知,给他们谈了崔田民、崔文斌、崔军、崔世芳四位将军的情况。后来我问崔世芳:‘怎么没见八一厂来拍片?'崔世芳告诉我:‘这个事被我叔叔拒绝了,他说‘有多少为革命牺牲了的烈士你们可以大量宣传,拍我们这些活着的人没意思。'所以没拍成。”

铁茄坪一村两代四将军(左起崔世芳、崔文斌、崔田民、崔军)

铁茄坪小学的“崔田民图书”柜

最能激起崔田民谈话兴趣的是战争时期的老战友、铁道兵的老部下、陕北的老乡亲。出于感情,也是出于使命感,凡是有关陕北的、冀鲁豫的活动他都欣然前往,对改工后铁道兵部队的情况他格外关心和关注。

多少年来,每逢谈起陕北的贫困,崔田民总有扼腕忧心之感,总想能为家乡尽自己一点绵薄之力。80年代初国家规划开发陕北煤田时,崔田民曾多次专门找到当时正在国家计委工作并负责该项工作考察论证的郭洪涛,向他提出了对铁路建设、资金筹集、劳动政策等方面的建议。去世的前一年还向水利部了解延河及无定河流域的治理规划,对治理无定河的方案,构筑河堤、治理水土、扩大耕地面积等提出了建议。1985年在家乡小学建校60周年之际崔田民为学校订阅了十余种全年的儿童书报画刊聊表心意。崔田民去世后,他的子女继续为家乡小学捐献图书,学校还专门设立了“崔田民图书”柜。

1989年9月,崔田民应邀参加陕西省委召开的陕北老区经济开发座谈会,回到阔别44年的延安。会上崔田民详细了解了省委、省政府对开发陕北经济的具体规划和措施,他尤其对黄土高原的治理,对陕北粮油、红枣、烟草、畜牧、石化的发展表现出了极大的关注和关心。他为改革10年来陕北建设的变化和成绩而由衷地高兴,他为会议题词:继续发扬延安革命作风,加速陕北老区经济建设。会后崔田民与吴岱峰、张邦英等同行,在当年陕北苏维埃的所在地和西北红军与红25军的会师地 —— 永坪镇停留,到谢子长陵、李子州陵谒拜,他还回到母校绥德“一高”参观,并回到了离别近50年的铁茄坪村,了却了他几十年的心愿。

故乡之行

在延安机场(左二起尤祥斋、吴岱峰、崔田民)

崔田民为谢子长陵题词:青天青史千秋 浩如浩气长存(谢子长字浩如,在陕北有“谢青天”的美誉)

在绥德“一高”的五龙壁前,老者是专程从佳县赶来见面的原西游击队员。

在铁茄坪与老家的亲属合影

崔田民一生几乎没有“走动”的习惯。“文革”前十几年的一贯制是逢过春节去看望老上级徐海东,给他拜年。1970年3月25日徐海东病逝于郑州,崔田民后来回忆:“当时我被关押,恨无自由,写下挽联,暗自追念:内战抗战身经百战建奇功 积劳成疾鞠躬尽瘁百世芳 海东同志千古。”离休后,看望最多的是老上级杨得志。司机周晓辉常说:“首长的车跑的字最少,用的油最少。”

1990年9月,崔田民应邀到石家庄参加铁道兵学院建院40周年大会。崔田民进入会场时,全场报以长时间热烈的掌声。散会后,原铁道兵的干部纷纷拥到主席台上与崔田民握手问候,因为人多台下竟然排起了长队。此情此景,令许多在场的人唏嘘不已。

1987年崔田民参加铁道兵幼儿园建园35周年活动,他说:铁道兵到处修铁路,是保育院解了后顾之忧,是立了大功的。1990年十一学校为建“将军墙”请他题词,他说我的9个孩子中有7个是你们教育的,挥笔写下了“乐坐春风沾时雨,喜看桃李满天下”。

心之所系

在济南参加霍维德追悼会(1977)

参加解放区文学资料丛书《晋察冀和晋冀鲁豫边区卷》首发式左起:刘志坚、崔田民、贺敬之、夏川、魏传统(1989)

1984年5月崔田民与来访的榆林地委党史办兼地区组织史征编办的同志合影(右起赫敬东、王聚儒、崔田民、刘树仁、李永明、姜喜兵)

1987参加陕西省共青团在京召开的陕北部分老同志座谈会(左至右:李瑞山、刘英勇、慕纯农、史梓铭、崔田民、白向银)

在北京参加陕北党的早期活动和发展情况座谈会。崔田民(前)、贺光辉(后一唐洪澄之子)、张达志(后二)、贺晋年(后三)等步入会场

在长春参观十六集团军军史馆(1990)

与阎揆要一起看望杨得志(1987)

参加铁道兵学院建院40周年大会(1990)

参加铁道兵学院建院40周年大会(1990)

参加铁道兵幼儿园建园35周年活动(1987)

为十一学校“将军墙”题词(草稿)(1990)

崔田民是第四届、第五届全国人民代表。从1983年6月开始,崔田民作为第六届全国人大代表连续五年每年参加一次全会。对于这个荣誉职位,他不但积极到会,还积极参加人大组织的参观和视察。他提出的“马桶节水提案”受到北京自来水集团有限公司的采纳。

崔田民是党的“七大”和“八大”的代表。1987年,崔田民作为1928年入党的老党员特邀参加了党的第十三届代表大会。这是他最后一次参加党的全国代表大会。

1988年7月,崔田民荣获一级红星功勋荣誉章。

最后的荣誉图

第六届人大二炮代表合影(1983)

崔田民在六届人大一次会议会场(1983)

作为人大代表视察昌平县自由市场(1988)

参加十三大的二炮代表合影。左起:贺先觉、阴法堂、刘立封、崔田民、李旭阁、杨国梁、邹永钊、黄次胜(1987)

在党的十三大分组讨论会上(1987)

中央领导接见十三大军队代表及军队特邀代表(局部)。左起:肖克、宋时轮、陈锡联、钱学森、张达志、李雪峰、贺彪、崔田民、钟期光、吴信泉

进入九十年代,崔田民身体渐衰,第二次“心梗”后,他频繁住院,病情稍好,他日就读报和写字,一直保持着对疾病的乐观和对时局的关注。1991年9月14日,崔田民突然出现了心衰,抢救后脱离了危险,但这却是他生命的最后时光。9月23日,崔田民解除了特护,在病床上,他又开始计划安排着要做的事情。国庆节家人来看望,晚饭后他在灯下写的“记事”竟成绝笔。10月2日凌晨,崔田民发生第三次“心梗”,昏迷45天后于11月16日心脏停止了跳动。1976年10月他第一次“心梗”时,主持抢救的301医院黄宛主任曾乐观地对他说:“首长再活15年没有问题。”至1991年11月去世恰是15年。

崔田民获一级红星功勋荣誉章(1988)

崔田民在医院(1987)

在医院与司机周晓辉、警卫员小刘合影(1991)

崔田民1991年10月1日“十八时五十分记于灯下”的记事竟成绝笔

崔田民去世时,正值中央尝试殡葬改革,以往冗长的流程改成限制规模(人数)的简短仪式。家人没有向组织提出任何要求。一夜间家中的客厅变成了灵堂,许多老同志、老战友、老熟人到家中吊唁,一百多位铁道兵的干部和家属到家里寄托哀思。

1991年12月29日,《人民日报》刊发崔田民逝世消息

原铁道兵的干部和家属吊唁老政委

吊唁老战友,由上到下:杨得志、马文瑞、刘澜涛、郭洪涛。

郭维城、侯慧生夫妇(左一、三、五为崔幼民、王晓薇、崔小民)

张崇文、徐真夫妇(左一为崔幼民)

历任秘书吊唁首长左起王忠晓、张华春、董华、王晓薇、白宝玉、黎明、张文涛、姚玉高

老警卫员和身边工作人员吊唁首长左起仲伟良、张文涛、姚玉高、张国春、周晓辉、小刘、小徐

孙辈们

八宝山革命公墓告别大厅(1991.12.12)

第一个进入大厅的是谢子长原夫人尤祥斋

王晓薇率九子女告别亲人

1992年11月8日,在崔田民逝世一周年之际,《人民日报》刊登了杨得志、马文瑞、贺晋年、郭洪涛、李铁轮合写的纪念文章《功高不居功望重不自满——回忆崔田民同志生前革命业绩》,以示纪念。

人民日报刊登的纪念文章

2000年春节崔田民后人与曾经在崔田民身边工作过的秘书、警卫员、司机、医生、护士及他们的家人欢聚一堂共庆新世纪

【参考书目】

王树才《我的草坡坡》陕内资图批字(2010)EY33

《解放军高级将领传》第36卷解放军出版社2013年p59

图片来自作者提供

版面图片限量,更多内容请关注公众号

公众号链接、请点击查看

编辑:开门见喜