家乡故事多(之三)

作者:铁四师 朱德全

我的家乡武陟县,南临黄河,沁河在境内汇入黄河,是个“地水相映,人水相亲”的好地方。 我的家乡武陟县,南临黄河,沁河在境内汇入黄河,是个“地水相映,人水相亲”的好地方。

早先的黄河故道在接纳沁河后,在武陟县的东部拐弯向北。这个弯就像母亲的胳膊一样把豫北大地揽入怀中,因此被称作“怀”“怀川大地”。殷商时期,豫北地区是华夏经济文化最活跃的地区,“中国之中”。

武陟的地理位置比较特殊,正好处在黄河中下游的结合部,“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,万里黄河万里沙,吹沙走浪到我家,一碗河水半碗沙,水流走了留下沙。

黄河发源于青海的巴颜喀拉山,流经黄土高原,携带大量泥沙来到中下游地区,到了平原地区,河床坡度变小,流速变慢,泥沙慢慢沉积,日积月累,泥沙越积越厚,河床越抬越高,形成了高于地面的“悬河”。据测量,沁河入黄口处的河滩地面比新乡市的地面高出24米之多,黄河如悬在人们头上的一把剑。历史上,黄河曾多次发生溃堤、决口、改道等“黄患”。

武陟还有个特别之处,恰好是黄河与沁河交汇的地方。沁河是黄河的最后一大支流,河水从太行山深处走来,在武陟县境内汇入黄河。黄河在完成了“汇纳百川”的任务后,奔向大海。沁河又称为“小黄河”,上游是太行山区,河床落差大,涨水时,泥沙俱下,河水来到武陟县的平原地区,地势变得平坦,泥沙开始沉积,在“覃怀平原”至入黄口地段也形成了河床高于地面的“悬河”。

黄河、沁河两条“悬河”碰撞到了一起,隐患累积叠加。每年七八月份黄河汛期,也是沁河发大水的季节,遇到发大水时,沁河不仅不能为黄河分流,而且往往助纣为虐。因此,专家把沁黄的交汇口称为“悬河口,华北轴”,黄河的安澜关系到北京城和华北广大地区的安全。

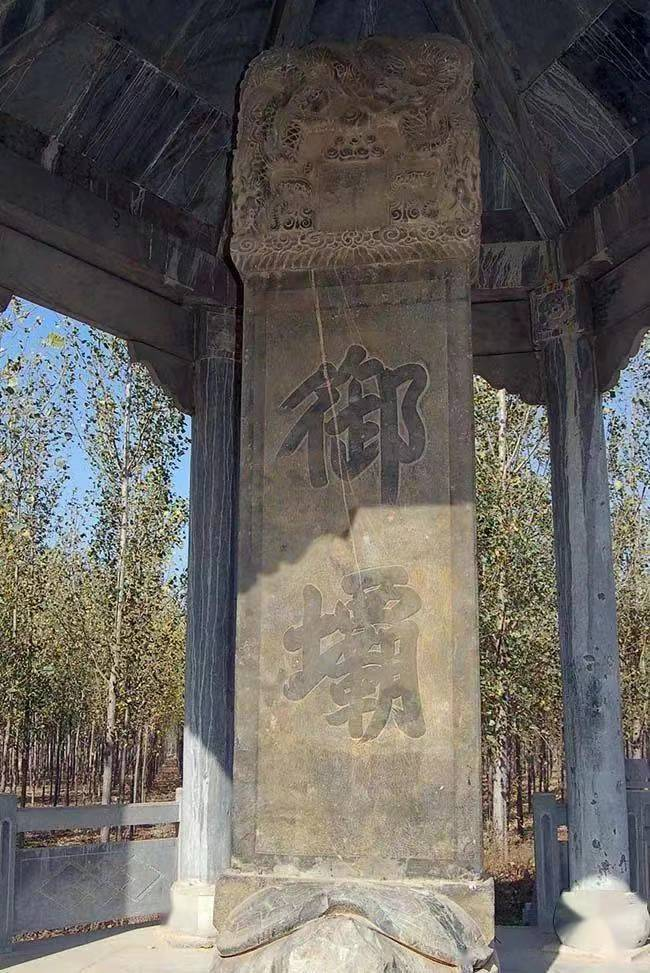

历史上的黄河在“悬河口”地方频繁发生溃堤、改道、决口等水患,因此有千里“悬河”起于武陟,黄河决口改道始于武陟,大禹治水成于武陟,治黄历史功在武陟的说法。据史料记载,大禹治水,邢人(商朝时期郉国人)作丘,汤王筑堤,雍正筑御坝赦建嘉应观,都发生在武陟县境内。武陟人民与“黄患”进行了长期不屈不挠的斗争,演绎出了一场又一场波澜壮阔、可歌可泣的治黄史。

古人治水,各有各招。大禹用“疏”,郉人用“挡”,汤王筑堤,雍正筑坝,雍正赦建嘉应观,是雍正皇帝为了纪念武陟修坝堵口成功,祭祀河神,封赏治河功臣而建造的龙王庙,是一处纯满清风格的皇家建筑群,号称小故宫。解放后,党和人民政府依靠人民群众的力量,在黄河武陟段修建了人民胜利渠,开渠用于灌溉和排涝,开创了黄河治理的新篇章。

一部武陟史,半部治黄史。武陟堪称是黄河文化的汇集之地、滋养之地、记忆之地、传承之地。武陟人民与黄河长期相生相伴的历史,长期与“黄患”作斗争的历史是中华民族坚强不屈、不屈不挠精神的写照,同时也是黄河文化不断发展繁荣的历史见证。武陟人民的生存、发展和生产、生活与黄河息息相关,武陟的历史文化无不沁满了黄河元素和基因。所以,武陟被选为黄河文化之乡,当之无愧。

黄河是中华民族的母亲河,黄河中下游一带是华夏文明的摇篮,黄河造福中华民族几千年,不仅富饶了沿河广大地区,而且孕育出了灿烂辉煌的黄河文化,培育了中华民族坚强不屈、勇往直前的伟大品质和不屈不挠的战斗精神。

水润大地,恩泽家乡。黄河、沁河对武陟人民的生产、生活和发展贡献巨大。武陟人民在利用黄河,同黄患作斗争中积累了丰富的经验,积淀了博大厚重的黄河文化。这也是我热爱黄河,热爱黄河文化的原因。

武陟地处在黄河中下游和沁河下游的冲积平原上,史称“怀川大地”,又称“覃怀平原”。这里,由于河水泥沙常年冲刷淤积,土地疏松肥沃,土壤里富含腐殖质和稀有元素,特别适宜农作物的生长。特殊的地质条件加上适宜的气候环境,使家乡成为粮食高产区,成为“四大怀药”(怀山药、怀地黄、怀牛膝、怀菊花)及优质小麦的生产基地。

史料记载,“怀川大地”开辟了中国最早的农耕时代,神农尝百草,嫘母织蚕丝,成为中国农耕起源最早、最发达、最富饶的地区之一。“怀川大地”也是我国最早引河水灌溉的的地区。早在秦朝时期,人们就开始在沁河开凿渠口,修建“秦渠”,引河水灌溉庄稼。此渠经多个朝代增加修缮,形成了五龙分水之势,利及包括武陟之内广大地区的农业灌溉。“五龙口”现在是观光旅游区。

毛泽东主席的词《沁园春.雪》大气磅礴,气贯长虹,响彻大地,至今无人能比,更无人能够超越。“沁园春”的词牌来自沁河的故事。

东汉时期,明帝刘庄的第五个女儿刘致为沁水公主,在封地沁水旁兴建了一座园林,叫“沁水公主园”,简称“沁园”。大将军窦宪依仗其妹窦皇后的权势,霸占沁园,公主惧之,不敢与之计较。后来章帝知道了此事,不仅令其归还了沁园,还要治窦宪的罪。许多文官武将夸赞此事,文人墨客作诗咏其事,词调名曰“沁园春”,此后作为词牌流传了下来。

考古发现,武陟的黄河和沁河还是隋朝南北大运河的重要节点。隋大业四年(公元608年),隋炀帝诏发河北诸郡男女百余万人开凿永济渠,引沁河水通黄河到京城洛阳,打通了南到杭州,北到涿郡(北京)的大运河。永济渠的渠首就在武陟县的小原村(小岩村)。小原村现存一通明代石碑,上面明确记载了隋代在当地开渠建闸的情况。

中华人民共和国成立以后,党和国家十分重视黄河、沁河的治理。解放初期,在国家经济十分困难的情况下,动员人民群众的力量在黄河修了第一条引黄灌渠——人民胜利渠,渠首建在武陟县的嘉应观,毛泽东主席曾前来视察,赞扬人民胜利渠好。随后,当地又建了共产主义渠、武嘉灌渠、白马泉灌渠,让河水乖乖听从调遣,为人民服务,武陟成了利用黄河水的受益者。

随着国家黄河经济发展、生态保护战略的全面推进实施,沿黄、沿沁堤坝不断修筑完善,坚如磐石,沿线大力开展了水土保持、景观廊道工程建设,产生了明显的效果,黄河、沁河安澜,河水变清了,环境变美了。

这次回到家乡,我在朋友的带领下,坐车观景,参观了黄沁大堤的绿色景观廊道和白马泉引水灌渠。只见沁黄大堤两侧打造得像公园一样,道路平整,绿树葱葱,花草覆地,成为一道美丽的绿色景观。在沁黄两河的交汇处,清清的沁河水缓缓流入黄河,与黄河亲密拥抱,在沁河入黄处的白马泉引水灌渠,清洁的河水正源源不断流入武陟县城,为把武陟县城建成黄河“北岸水乡”发挥着作用。

随着国家大黄河保护发展战略的推进落实,我相信家乡一定会变得更加富饶、更加美丽。

九曲黄河,万里奔腾,浩浩荡荡。越山岭高原,浊浪滔滔,大河上下,怒吼咆哮。 山舞银蛇,披荆斩棘,谁敢将我阻挠。忆往昔,大禹治水,覃怀底绩,汤王雍正,各领风骚。

祈求河神,祭祀龙王,香火缭绕朝天烧。 俱往矣,保护与发展,还看今朝。

编辑:向日葵