水本是没有味道的,但如果儿时对水同样留下了很深的记忆,那没滋没味的水何尝不也是一种味道,一种生活的别样味道。而且这种早已逝去的味道如果不记录下来,孩子们是永远也不知道的。

小时候居住的安康城很小很小,城内西到现在的大桥路,南到兴安中路,东边和北边至现在的东、北内环路,东西长1.5公里,南北长700米,总共1平方公里多一点,算上城外的东关、西关也不到2平方公里。而今安康市区据说仅江南半个市区就超过15平方公里。

城小,市政设施也落后。我们小的时候城里没有自来水,吃喝用水都是从井里或者汉江河里挑水回来倒进水缸,随用随取。那时家家都有一个大水缸专门用来存水。

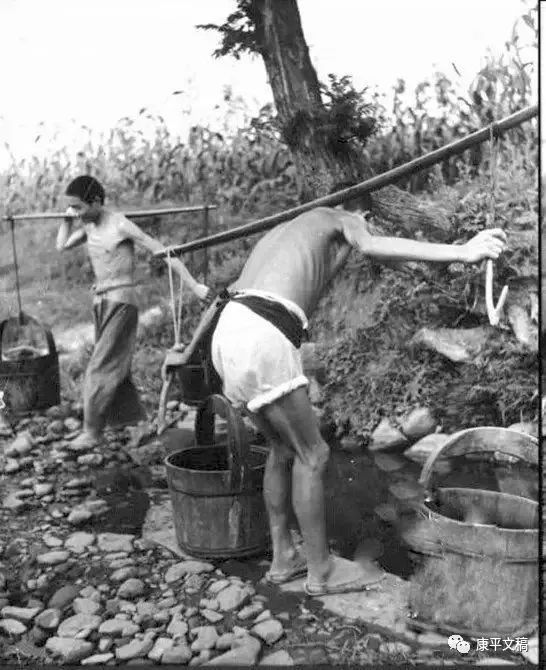

井水自然都在城里,河水却是要出城到汉江边去挑水的。好在老城临江而建,城北有大北门、小北门和水西门,出门下江就是汉江,住得近的也要挑一、二百米,远的来回走两里地也是有的。常见壮劳力一副担子两个水桶挑水,小孩子两个人一根扁担一个桶抬水,家里没劳力挑水抬水的,就买水吃,于是就有专门从河里挑来进城来卖的,记得是1角钱一担水。大街上每天挑水的、抬水的络绎不绝,是为城里一景。不会挑水的,走着走着水和步子共振,从桶里洒出来浇到地面,弄得大街上总是湿碌碌的。等挑到家满桶水只剩下半桶水,会挑水的在水桶里放上一片叶子,或者专门的小木块漂在上面,水就不会洒出来,这也是经验。

挑水抬水不易,买水是要花钱的,因此那时城里人非常注意节约用水,早上起来全家人用一盆洗脸水洗脸,同样晚上也是一盆水全家人洗脚。淘米洗菜水不倒掉,存在盆里用来洗第一遍锅碗。洗衣服都是挎上竹篮下河去洗。夏天的傍晚,沿汉江河边一个挨一个的浣纱女或在石板上搓、或用棒捶捶、或在水里漂,旁边就在光着腚的孩子嬉水玩闹,也是一景。不管上游洗的是内衣还是尿布,下游挑水的照挑不误,有道是流水自净。遇到下雨河里涨水浑浊,可是水还得照吃。于是把水挑回去往水缸里倒点明矾水一搅,片刻水就澄清了,缸底沉淀一层泥沙。也有人家在一节竹筒上钻几个眼,竹筒里放上明矾,用竹筒在水缸里搅几下,成了澄清水的专用工具。

小时候我们住的机关大院里有一眼机井,抽水泵把井水抽到蓄水池里,用水都到水池的龙头接水。上世纪六十年代初,安康城在水西门往东一点终于建起了第一个自来水厂,水厂建了第一座自来水塔,成了除东关清真寺之外城里最高的建筑(后来文革武斗时因为制高火力点的原因,这两座最高建筑都被炸毁)。初期,自来水是不通各家的,在街道每隔一段距离修一个售水站,自来水阀门在售水站的屋内,有专人掌管,凭水厂出售的水票接水,大概是2分钱一桶。有了自来水,机关家属院里安了一个公用的水龙头,各家还是用桶或盆到水龙头下接水回去倒进水缸里,洗菜、洗碗、洗衣,就都拿到水龙头处去洗。夏天水龙头下没人的时候,男孩子们便在自来水龙头下冲凉、玩耍,口渴了就仰头用嘴含着水龙头喝水,谁占了水龙头,用手指堵住出水口,露出一股细流像水枪一样去泚躲开的伙伴,好不快活!

下乡插队的时候,我们知青点住在半坡上,吃水要么下到三、四十米的坡底到河沟里挑水,要么到屋后的引水沟挑水,那水是从上游稻田流往下游稻田的。下乡时我们还不到16岁,从坡底河沟挑水实在是挑不动,还是在屋后的引水沟里挑水多。那是在引水沟中段的一个蓄水坑,去挑水的时候水坑里常常青蛙四窜,我们先是用水瓢荡开水面的落叶和飞虫,然后就往桶里舀水。上游稻田施肥的牛粪人尿都是从这条引水沟里流到下游稻田去的,我们当时也不管不顾了,只用“流水自净”来自我安慰:喝吧,喝吧,眼不见为净!

现在饮水入户是住房标配,就连农村都用上了自来水,许多人家还安装了各式的净水机,有的人家甚至根本不喝水管流出来的水,只买纯净水、矿泉水喝。对比之下,再回想我们儿时水的味道,真不是滋味!

![]() 编辑:岁月凝思

编辑:岁月凝思