一连故事:我在一连木工班的经历

徐学权

1962年6月我光荣入伍,成为铁道兵10师47团的一名新兵,分配在1连木工班,开始了我的军旅生涯。

到连队不久,我被分配去了西宁市杨家庄,主要任务是为师指挥所维修营房。我在家乡已是四级木工,木工活不在话下,轻车熟路。工作之余,我看到战友们席地而坐,泥土地又脏又潮湿,就利用边角余料,给他们每人做了一只小马扎,集会时又方便又干净。当时食堂没有蒸笼、面板等炊具,我们就主动帮食堂做了这些炊具。看到指战员没有安放生活用品的地方,我又主动的给他们做了简单的橱柜和衣箱,受到大家的欢

团部要迁来西宁了,把我们从47团来的战士调回了小桥团部。忙碌了好一阵,干着和师部同样的任务,做到差不多的时候,又接到通知派我们6名战士去青海海晏的铁48团帮忙。从各地抽调了11人,组建了木工班。我们的任务是给铁路工程现场做木壳,每天赶到施工场地,路上花费不少时间。我想一天来回奔波的时间,用在做木壳上,那多划算。我把这想法和工地上领导说了,是否改在离县城不远的一幢闲置房作为木壳加工场,按图纸把要做的木壳预制做成板块,再拉去工地安装。上级领导十分赞赏我的提议。从此我们不用把时间花在来回跑的路上,提高了工作效率。鞠团长到工场检查时多次表扬我,指着我说,“小鬼,脑子灵活,是块好料,加油干。”

战友合影留念:前排左起刘生、吳金海,后排左起吴鑫森、

徐学权、戴学林

就这样起早落夜干了3个月,这时候通知要我们返回47团原部队,调防内蒙。我一年多来一直在外执勤,终于回到1连所在地旗下营镇。人刚安下心来,仅仅过了一周,又点名要我去团部后勤临时成立的木工班任班长,负责基地建设用的门和窗框。基建任务紧,而我们人手少,有些战士还不懂技术。为了不拖累施工进度,我们这些小战士发扬了“一不怕苦二不怕死”的精神,夜以继日连轴转,忙碌中岁月如流水,转眼间到了六四、五年了,我才回到了1连,调防到了四川。屁股还没坐热,又抽我到乐山沙湾师部负责整修营房,然后接着到乐山轻溪47团团部修建营房。我人不大,可年年评为技术能手、技术标兵,是师团部小有名气的业务骨干,每次有任务,上级领导首先想到我,而1连的指战员连我的影也见不到,很是有意见,我也无可奈何。

有一天,建造泉水河大桥工地上的陈技术员,向建造营房工地的团部王工程师汇报施工进度:目前最大的困难是大桥沉井模壳板的图纸,随军职工和济南铁路局派来的师傅们都看不懂,影响了施工进度。当时我正在屋架顶上,听到了他们的对话,出于高度的责任感和使命感,从屋顶上下来,主动向王工讲(一起朝夕相处和王工很熟):“王工,能否把图纸让我看看?”“你能看懂”?王工疑或地问我。“我试试”,我回答。王工把图纸递给我,我仔细地反复看了几遍后说:“按比例缩小10倍,做好内模和外模实样,你检测可行后再按图制作。”王工听了不停地点头,赞许地说:“就照你说的办!”于是我立刻按排好手中的建房工作,和陈技术员一起着手准备打小样的所需材料。第二天按图纸制作小样,这是建大桥的关键中的关键,是桥墩的基础。我们把小样打好,请王工来测试。王工十分重视,仔仔细细认认真真的反复检测。他严肃地说:“这个沉井关系到大桥的载重,大桥桥墩的承受力量”。经过严格周密的检查,我的方案终于通过了,接下来就是按图纸做实样。

讨论施工支撑方案

大桥的沉井长12公尺,宽6公尺,然后四角切除成长方八角形,沉井厚度1.6公尺。桥墩的基础作沉井,是要在水下建造。先在基础四面用沙袋围住,然后抽干水,把沉井分毫不差确定好后拼装外模壳。然后装相隔1.6公尺的厚度,插入内模壳。里面有两个大孔,内孔长3.5公尺、宽2.5公尺。沉井底部是很厚的角钢包裹,宽只有10公分。在模型内扎好钢筋,浇灌水泥混凝土,从内孔2公尺高度处往里倾斜,便于施工时把孔里泥土挖出,便于沉井沉降。待拆去模壳后从两个大井口里操作施工员一边挖土,靠沉井自重逐渐下沉,然后再逐一往上接模壳,达到规定的深度即可。我在一旁默默的看着,内心深处真的紧张,这次是我主动请缨,万一有闪失,我要承担责任。这样忐忑不安地等待到达到规定硬度、折除模壳的那一天,我早早地来到沉井,王工也十分庄重地指挥拆除模壳,我的心提到嗓子眼了,心跳的厉害,双眼紧盯着施工员。终于把内外模壳拆了,泉水河水没有渗入。不知谁喊了一声“成功了”!大家拍手欢呼起来,悬着的心终于放下了。在场的所有人都夸我,“小徐,年纪轻轻,却如此聪明能干”。王工也满意的拍拍我的肩,动容的说:“小徐,给你记一功,你功不可没。”在当时没有电刨、电锯和电钻情况下,硬是靠手工操作,经过四天三晚紧张作业,终于成功安装了泉水河大桥的第一个六米高的沉井内外模壳。接着,我们又开始安装其他几个沉井,保质保量按时完成了桥墩沉井,木工班没有拖大桥工程的后腿。我个人和整个集体都受到了嘉奖。

大桥施工支撑

施工沉井任务完成不久,我又调到团部位于德昌小高安宁河边刚新建的木材加工厂,一直到1968年才回到一连,从一个新兵蛋子入了党提了干,担任木工排排长。在全军大比武的岁月里,我在整个师团也名气不小是部队这个大熔炉锤打我这个楞头青,成为光荣铁道兵的一员。这段岁月值得我一生回味,军旅生涯值得我自豪。

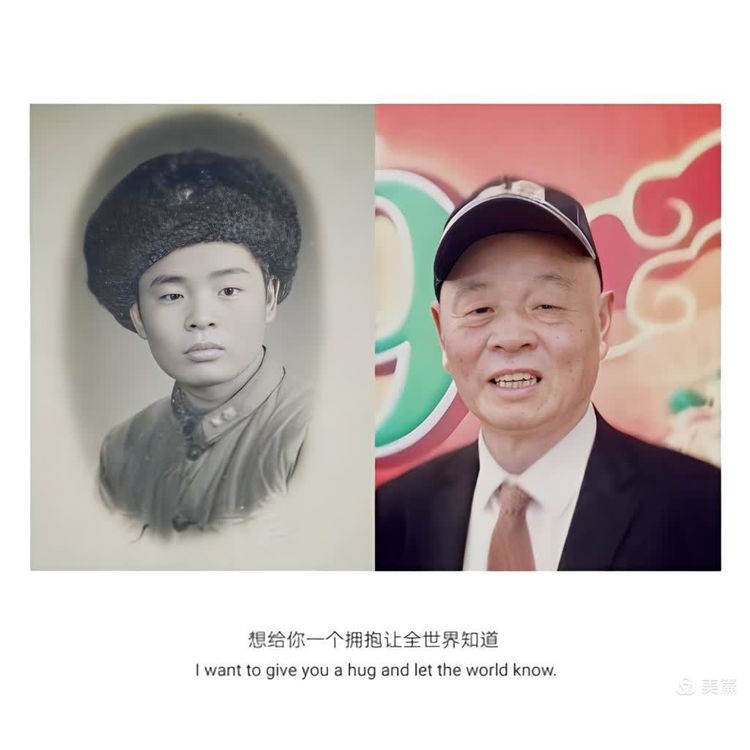

拥抱青春

桐乡籍战友纪念入伍28周年茶话会留念

前排左起:沈文虎、钱阿八、李洪南、吕文浩、朱掌顺、沈汉江、沈奎金、卜崇裕、戚祖坤、王金芳、汪连坤

二排左起:谈绍林、归家俊、胡金泉、梁忠富(县退伍办主任)、马杏林、邱月明、徐学权、胡品祥、徐宗荫、唐洪生、李善清、吴惠荣

三排左起:姚文松、陈炳南、王关昌、杨志坤、戴学麟、姚柏桥、吴迪修(3营)、陈富荣、陈永泉、吴金海、吕柏松、徐继坤、徐顺堂、胡作民

四排左起:沈子连、李金泉、壬家豪、张金坤、杨金发、沈金虎、陈金浩、周志堂、周志仁、蔡金龙、陆士坤、滕伯荣、沈炳南、周启民(2营)

作者:徐学权,1962年从浙江桐乡入伍,曾任47团1连木工班战士、排长

——摘自《铁兵情缘》 2019年12月。

图片来自作者提供

编辑:开门见喜