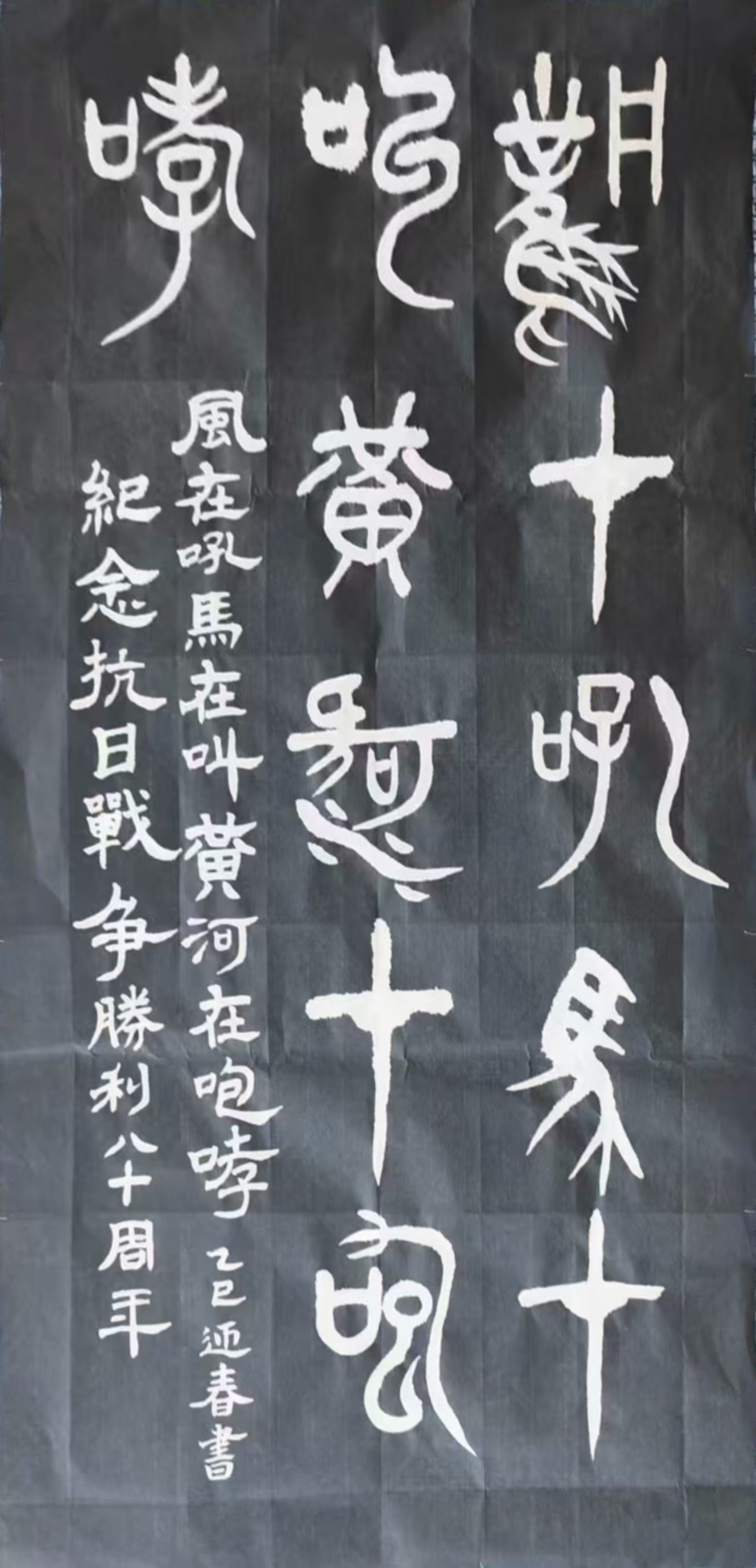

凝视陈迎春兵姐这幅纪念中国反法西斯抗战胜利八十周年的篆书作品,墨香裹挟着历史的厚重扑面而来。“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”,短短数语,经篆笔演绎,成为连接往昔烽火与今朝铭记的精神纽带。

篆书线条,是时光淬炼的筋骨。笔画或曲或直,似黄河浪涛的辗转奔涌,如战马嘶鸣的顿挫激昂。“风”字的婉转,藏着朔风掠过关山的呼啸;“吼”字的顿挫,凝着民族危亡时的呐喊;“马”字的勾勒,跃动着铁骑冲锋的身姿;“黄河”的篆体构造,恰似母亲河奔腾的轨迹,那“咆哮”二字的盘绕笔画,更是把黄河怒吼、家国蒙难时的悲愤与抗争,熔铸于方寸纸间。每一笔书写,都在复刻历史的温度,让八十年前的烽火硝烟,借篆体的古朴形态,在当下重燃震撼。

布局间,字与字、行与行的呼应,暗合着抗战的节奏。左侧落款“纪念抗日战争胜利八十周年 乙巳迎春书”,是对历史的庄重锚定,与正文的激昂形成经纬。正文篆书的疏密、大小,似在模拟战场的紧张与壮烈——“风吼”“马叫”的紧凑,如战事初起的紧迫;“黄河咆哮”的舒展,像民族力量的喷薄。这种布局,让静态的书法有了动态的叙事,观者目光游走间,仿若能听见黄河畔的怒吼,看见抗日将士的身影,实现文字形式与抗战精神的同频共振。

以篆书书写抗战经典语句,是对历史独特的致敬。篆书的古老厚重,与抗战历史的深沉记忆天然契合。它承载着民族千年文脉,而抗战是文脉传承中悲壮且光辉的一页。陈迎春兵姐以篆笔为刃,剖开时光的褶皱,让“风吼马叫黄河咆哮”不再只是文字,而是化作民族精神的图腾。这是对历史的铭记,更是对后人的召唤——提醒我们,民族的苦难与抗争,如篆书的笔画般深刻永恒,应在篆香墨韵中,代代传承,让抗战魂永不褪色,永远滚烫 。